介護事業所の指定取り消しは過去最高となる227件の処分が!不正請求が多すぎる背景とは!?

指定取り消し・効力の停止処分が過去最高に

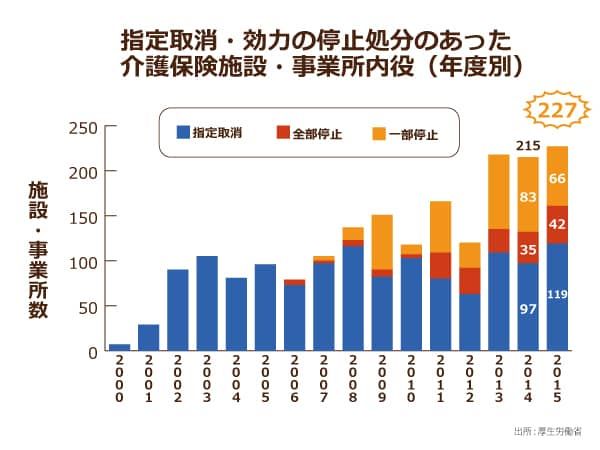

平成27年度の介護保険を請求した事業者数は、総数で336,602事業所あるのですが、そのうち、指定取り消し・効力の停止処分にあった施設・事業所数が227件と過去最高を記録し、これは全体の0.06%に当たります。

日本中に介護サービスの施設が数多くあることを考えると、見逃せない数値です。

取り消しの種類には、「指定取消」「全部停止」「一部停止」があるのですが、227件のうち、指定取消が119件と52%、つまり過半数を占めます。指定取消は複数の事案が重なったもっとも重たい処分ですので、悪質性の高い事業所が増えていることがわかります。

119件という数は、過去の指定取消の中でもっとも数が多く、平成26年度が、全体215件のうち97件と45%だったことから考えても、7ポイントほど増加しています。

指定取消になると、介護施設としての指定が取り消されてしまい、介護保険を請求できなくなるため、事実上倒産に追い込まれます。

次に重たい全部停止ですが、こちらも42件(18.5%)と過去最高を記録しています。件数ベースでも過去もっとも多く、一定期間介護保険に関する権利をまったく行使できなくなってしまいます。倒産は避けられますが、経営悪化は避けられないでしょう。

一部停止ですが、66件(29%)と、去年、一昨々年とくらべて絶対数は減ってはいるものの、その分、より重たい行政処分を食らわされた事業者が増えているのですから、喜ばしいものではありません。

一部停止は、行政庁が指定した一部の効力が停止となります。

半年間、新規利用者を受け入れることができない、介護報酬請求の上限が7割に減らされ、介護報酬の30%減額などの処分をうけることになります。

指定取消が119件!その内訳とは?

もっとも処分が重たく、実質的な倒産につながる指定取消が増えています。

平成27年度はその数は119件にものぼりました。

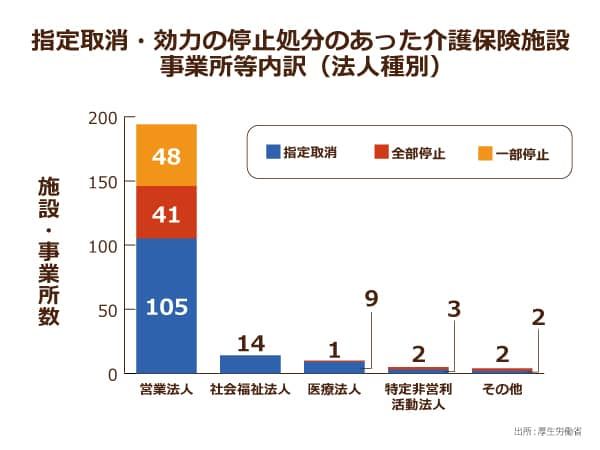

その内訳を見てみると、営利法人が105件と、株式会社の不正事件が圧倒的です。

そして、医療法人が9件、NPOなどの特定非営利法人も3件の指定取消を受けています。

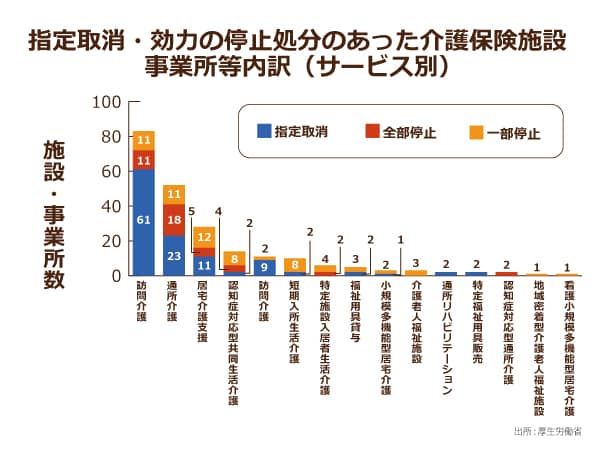

サービス別の種類としては、違反のあった全227事業所のうち、訪問介護(36.5%)がもっとも多く、ついで通所介護(22.9%)、居宅介護支援(12.3%)、認知症対応型共同生活介護(6.1%)と続きます。

取消自由の年次推移を見ていきましょう。

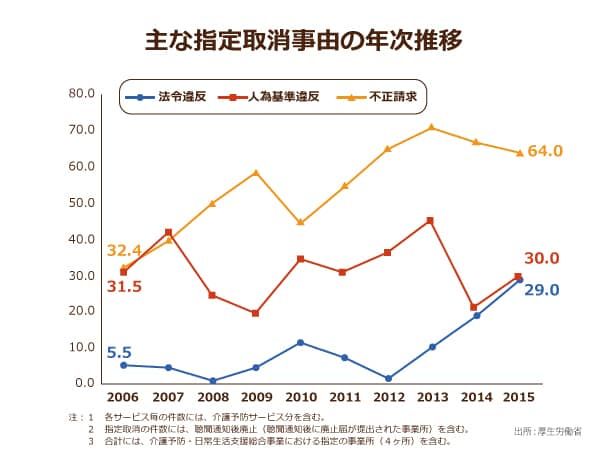

相変わらず、水増しして申請するなどの「不正請求」が後を絶たず、64.0%と第一位です。

「人員基準違反」「法令違反」はそれぞれ29%~34%の間で同じぐらいになっているのが近年の特徴です。

ひとつの事業所が複数の違反をしていることも多いため、このような高いポイント数のグラフになってしまうのです。

とくに急激に増えているのが法令違反で、法律お構いなしの運営がまかり通っているのが現状といえるでしょう。

まだ明るみになっていない法令違反の事業所も潜在的に数多くあると考えられ、直近の3年で右肩上がりに増えている法令違反の事業所は、故意であるにせよないにせよ、法律を無視した運営が成立してしまっているのがグラフから見て取れます。

全部停止の具体的事例 では、例として全部停止になってしまったサービス事業所の具体例を見ていきましょう。

ここでは、神奈川県横須賀市のサービス事業所が、複数の違反を犯してしまい、約6ヶ月の全部停止処分になっています。

行政は不正請求の返還に、40%の加算金を加えることができるのですが、横須賀市では40%の加算金を満額加え、不正請求額103万円のうち、時効となってしまった3万円をのぞく100万円に、加算金40%の40万円を加えて、140万円の返還を求めています。

・対象事業者

神奈川県横須賀市に本社を置く、有限会社伸栄介護サービス

・担当行政庁

神奈川県横須賀市

・対象事業所

有限会社 伸栄介護サービス

・処分の理由

複数の違反によるもの

- 1. 人員基準違反

- ・サービス提供責任者が他法人の役員の職務に従事、同法人が運営する住宅型有料老人ホームの職員を兼務など、常勤専従を行っていなかった。同市による実地指導の改善指導などを受けるなどしたが、改善しなかったため

- 2. 運営違反基準

- ・実際には勤務していない訪問介護員が、訪問介護を提供したとする虚偽のサービス提供記録を作成

- ・他の事業所の訪問介護員が、訪問介護サービスを提供

- ・訪問介護計画の作成や必要な変更を行わず、居宅サービス計画によって訪問介護を提供

- ・提供した具体的なサービスなどを記録せず

- ・他事業所の訪問介護員などが利用申込者やその家族に重要事項説明書を交付して説明を行い、同意を得た

- 3. 不正請求

- ・運営違反をしながら、介護報酬を不正請求し、受け取った

- 4. 法令違反

- ・同法人が運営する指定を受けた所在地ではない住宅型有料老人ホーム内に、同事業所の出張所を設置

- 5. その他

- ・不正に受領した介護報酬は約103万円。時効の3万円をのぞく100万円に、加算金40%を追加して140万円の返還を、横須賀市は求めている

- ・処分の内容は、指定の効力の全部停止処分6ヶ月

- ・指定取消年月日、2017年3月22日

複数の違反が重なり、また、行っていない介護サービスを実施したと記録に書くなど、悪質性が高いと認められて、重たい処分となりました。今回は廃業まではいかないようですが、次はありません。全部停止では、実質的にその期間の間、営業が行えなくなります。

簡単に不正を許してしまう仕組みが悪い?

介護保険制度が2000年にスタートしてから、平成25年度までの間に、不正があったのは累計1500件にものぼります。表沙汰になってないものも含めると、相当な数にのぼるでしょう。

これらは、介護保険に不正をしやすい土壌があることが問題だという声も一部あります。

人員不足で定められた人数がいないとか、ヘルパーに入っていないのに入ったことにすることが簡単にできるとか、確認するすべがない不正が多く、お手軽に不正ができてしまう土壌にも問題があります。

発覚するときは、監査でつじつまがあわなくなったり、内部告発があったりなども発覚のきっかけとなります。

ですが、監査で指摘されても改善されれば問題なく、改善が行われず悪質性があると認められた場合のみ行政処分が行われるというのは、不正があっても直せば問題なしということになり、少々甘いと言わざるを得ません。

とくにサ高住と呼ばれる、サービス付き高齢者付き住宅などは、夜間に人員を配置せず、サービスに入っていないのに入ったかのようにして売上を水増しするということも簡単にできます。なんとか監視するすべはないのか、業界と国が知恵を絞る必要があります。

不正をどのように防止すればよいのか

自治体の指導、監査の能力にも温度差があります。公務員は2~3年で持ち場を変わることが多く、プロフェッショナルが育ちにくいのです。そのため、指導も完璧にはいかないのが現状です。不正を防止するためにはどのようなことをすればよいのでしょうか。

日本人お得意のダブルチェックをすると人件費ばかりがかさむので、IoTを導入し、テクノロジーで不正を防止するなど、ソフトとハードの両方からのアプローチも必要なのではないでしょうか。

介護の現場にはまだまだ不正のボトルネックがあります。

それを技術で解決できれば、日本の介護報酬の不正請求も減少し、IT分野の発展にもなるのではないでしょうか。

この記事の

この記事の

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 71件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定