介護施設での虐待事件が10年連続増加中!虐待防止のためのデータから見える具体策とは?

高齢者への虐待件数は年々増加…。虐待を防ぐ手立てはないのか!?

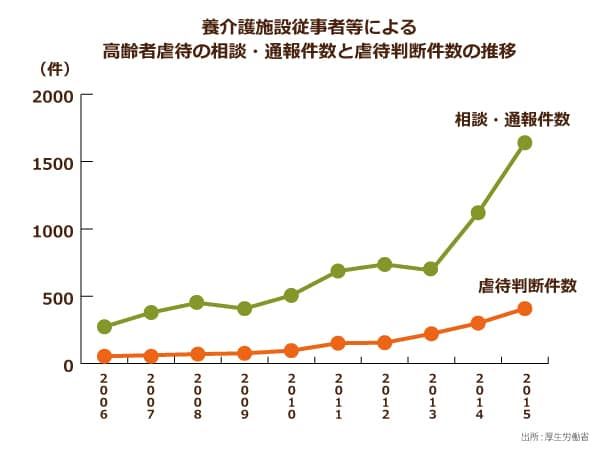

介護施設において、介護職の従事者による高齢者への虐待が後を絶ちません。実際問題、データを見てみても介護施設における虐待は増えているのです。

2006年度には相談通報件数273件、虐待判断件数54件だったものが、徐々に増加し、なんと2015年度には、相談通報件数1,640件、虐待判断件数408件となっています。

前年の2014年度には相談通報件数1,120件、虐待判断件数300件だったことから、通報は46.4%増加、虐待と判断された件数は36.0%も増加していることになります。

特に2009年度以降、右肩上がりで虐待件数が増え、抵抗できない高齢者に対しての苛烈な虐待の現実を突きつけられます。調査開始から10年、虐待は減るどころか増えています。しかも介護職員によるものが増加しているのですから事態は深刻です。

とくに、都道府県別に見てみると、東京、大阪、兵庫、神奈川、愛知、福岡の虐待件数が多くなっています。

これは、入所者が多いため、必然的に虐待件数も比例して多いものだと考えられます。

中でも大阪府は多く、33件も発生しており、人口の多い東京都の26件を抜いています。

これは一体、何が原因なのでしょうか?抜本的な解決策はないのでしょうか?

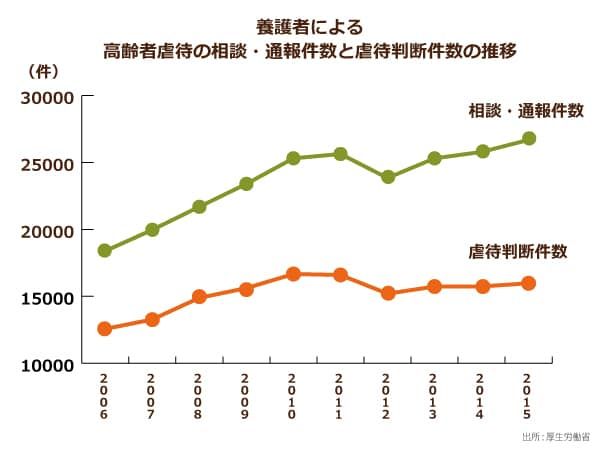

これらは、あくまで施設における介護職員による虐待です。介護を行っている家族などによる虐待も含めれば、相談通報件数は26,688件、虐待判断件数は15,976件と、桁違いの数になってしまいます。

虐待を行っている人に、虐待をしているという自覚があるとは限らず、介護者の社会的孤立や介護ストレスなどによって、高齢者ともども追い詰められ、虐待を行ってしまっていることにつきあたります。

虐待を受けてしまった高齢者のうち、7割が認知症だったというデータもあります。認知症の人のほうが、虐待を受けやすいという現状があります。

超高齢化社会で認知症患者が増え続け、施設にまかせきりという家族も多い中、また、認知症がどのような病気かわからず介護している職員も多いため、認知症患者に対する虐待が増加しているものだと考えられます。

つまり、認知症介護の基本が理解されていない、介護する側の理解不足も原因のひとつにあるのです。

しかし、反対に認知症患者から何らかの形で傷つけられる介護職員もいるとの声もあり、認知症介護の現場の壮絶さをうかがわせます。

国は要介護者3人に職員1人の設置を義務付けていますが、ゆとりある介護環境の実現のためには、もう少し割合を高めてもいいのかもしれません。

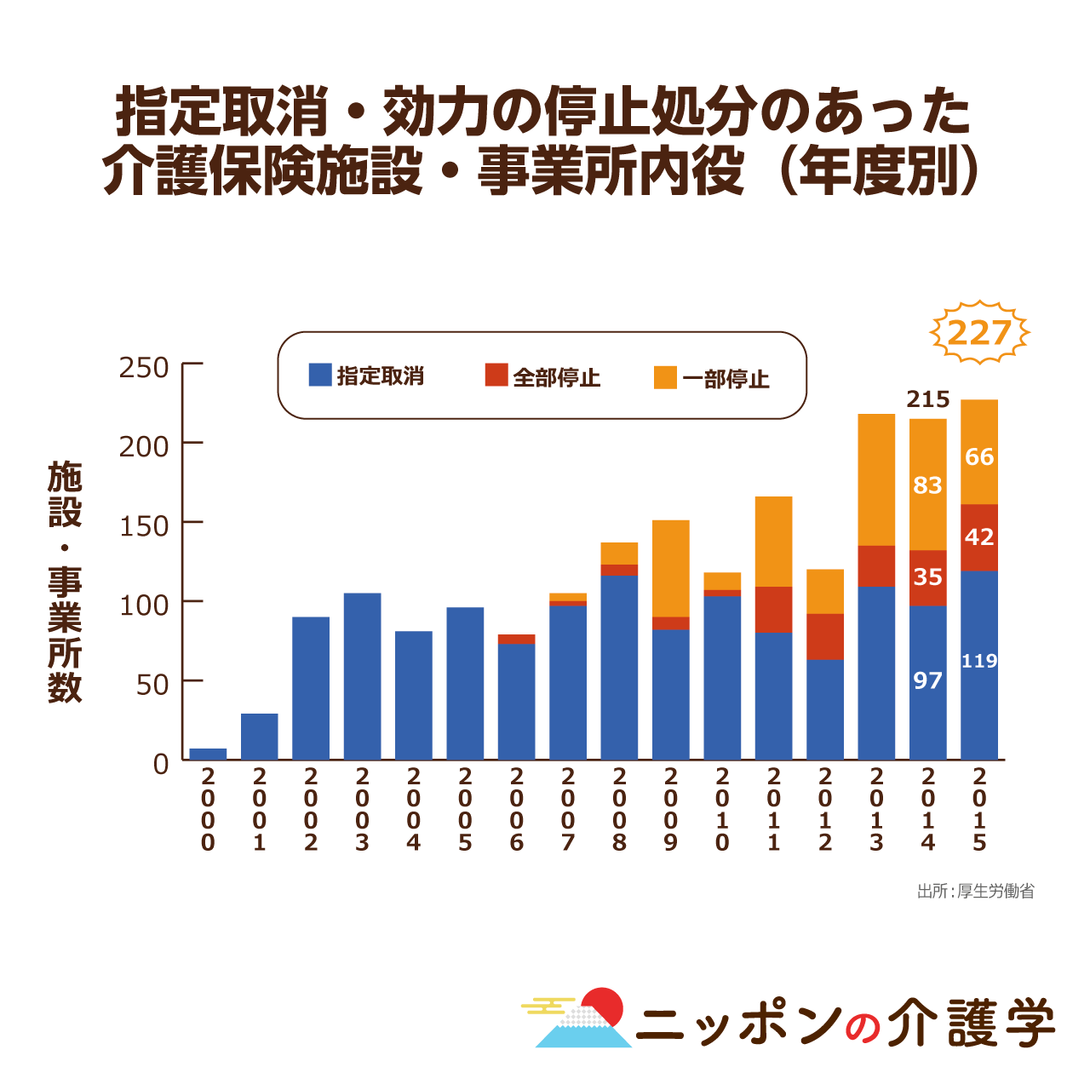

改善が見られていない!?過去に指導があったケースも1割に

引き続き、データを見ていきましょう。

厚生労働省の調査によると、虐待があった施設において、過去にも虐待があったケースはおよそ1割にものぼります。

過去に何らかの指導を受け、それでも改善が行われず、またしても虐待が発生していたケースが28件あったのです。

当核施設等への過去への指導等の有無

| 件数 | 割合(%) | ||

|---|---|---|---|

| なし・不明 | 286 | 70.1 | |

| あり | 122 | 29.9 | |

| 複数回答 | 虐待暦あり | (28) | (23.0) |

| 過去に虐待に関する通知等対応あり | (6) | (4.9) | |

| 苦情対応あり | (24) | (19.7) | |

| 事故報告あり | (8) | (6.6) | |

| 指導あり | (47) | (38.5) | |

| その他 | (19) | (15.6) | |

| 合計 | 408 | 100.0 | |

現場の改善意識、そして経営陣の、なんとしても虐待を防ぐぞという意識の希薄さが、このような事態を引き起こしているものだと考えられます。

この、改善が見られていない、というところに、介護現場の虐待における課題が潜んでいるのではないか?と考えることができます。

なぜ虐待が発生しているのか!?防止策はないのか!?

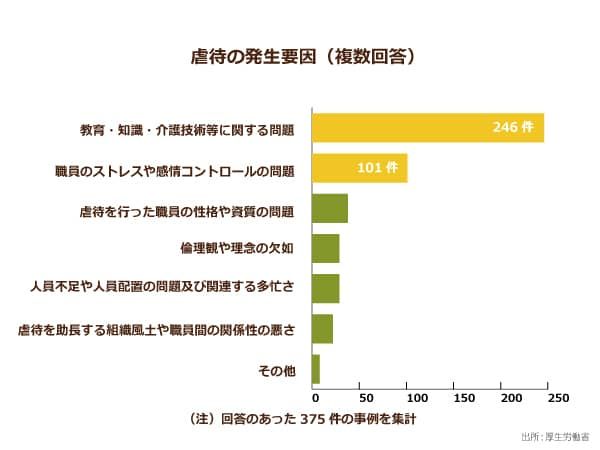

虐待の発生要因別で見ていきましょう。厚生労働省の調査によると、「教育・知識・介護術等に関する問題」が246件で65.6%を占めています。続いて、「職員のストレスや感情コントロールの問題」も101件で26.9%を占めます。

つまり、介護職員自身の問題と、介護職員を取り巻く教育の問題もあるのです。ですが、これらは一朝一夕に解決できるものともいえません。介護職員のストレスなどは、本人の努力もありますが、職場環境の改善がもっとも重要です。

やはり介護職員が多忙すぎるというのもひとつにあるのでしょう。

教育・知識・介護技術に関する問題、というのも、現場が多忙すぎて教育に時間をさけないというのがひとつにあると考えられます。

慢性的な人員不足の上、理解不足、知識不足から虐待に走ってしまうことが考えられます。

ですが、これらのことは放置しておけません。高齢者への虐待はひとつ間違えば命に関わることでもあり、高齢者と、介護している側をどちらも守ることが必要です。

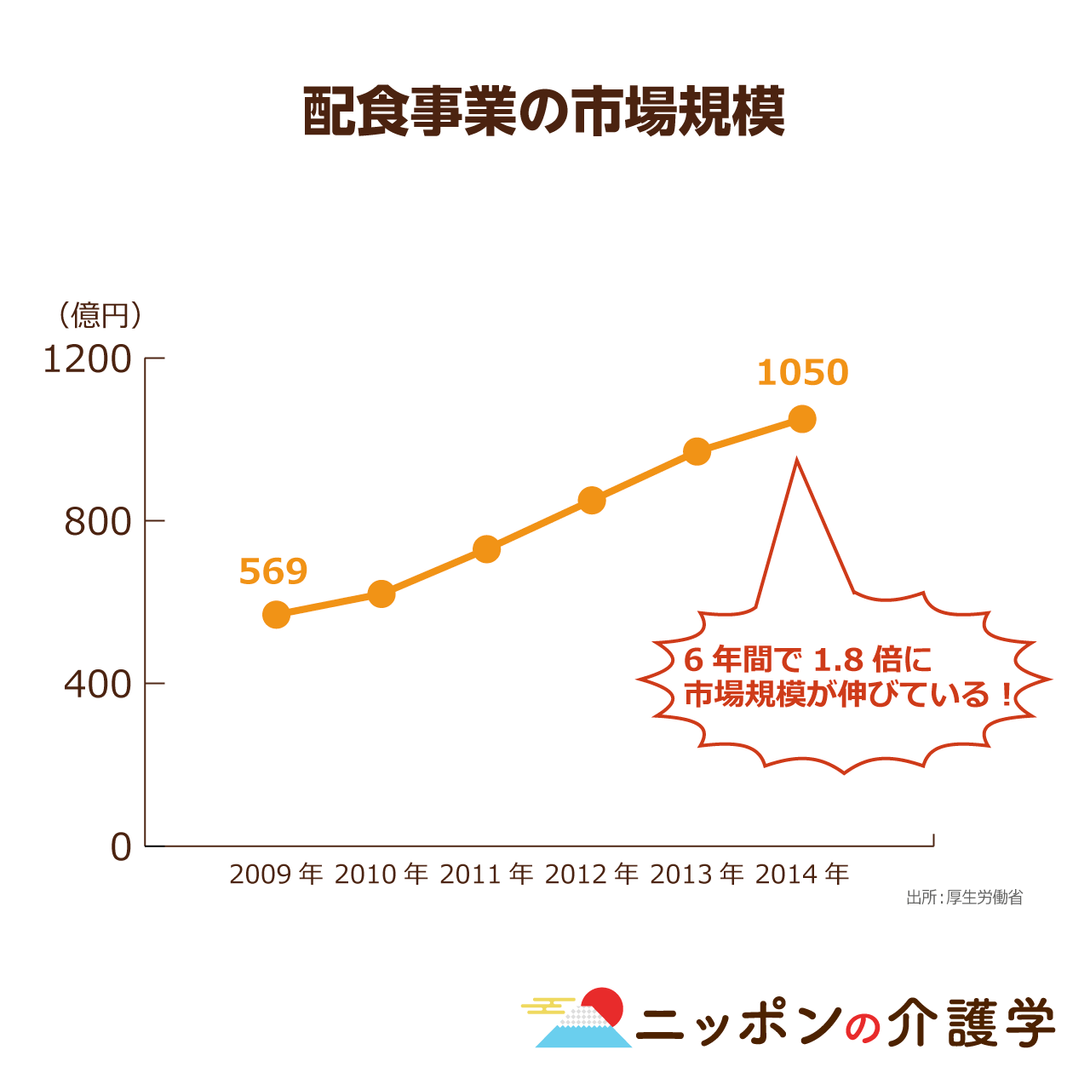

介護施設は、少しでも売上をアップさせて財政基盤にゆとりを持たせ、介護職員にかける時間そのものを増やしていく必要があるでしょう。

虐待を行ってしまう介護職員の側も、追い詰められている側面があることは否めず、時間的、精神的ゆとりがないことから虐待に走ってしまう可能性もあります。

まずは介護の現場におけるゆとりを重視した施策が求められます。介護施設の、施設職員に対する指導が行き届いていない現状が垣間見えます。そこには、物心両面における深刻な危機が見て取れます。

介護職員の業務が多忙なことも問題のひとつ!?

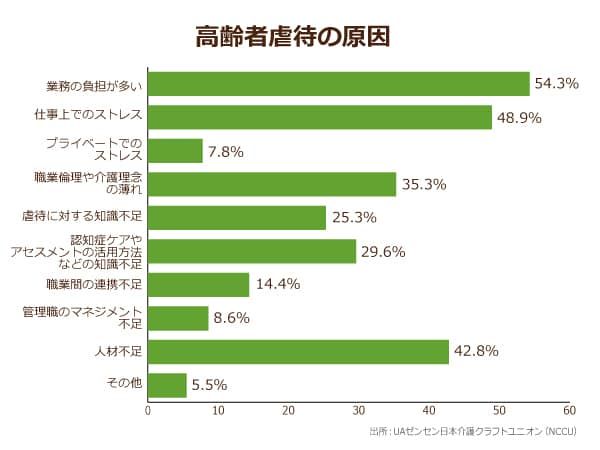

一方で、UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)の組合員を対象としたアンケートからは、介護職員の業務への負担が、ストレスとなり、そのはけ口として高齢者への虐待という形で表出してしまうという現状もあります。

実際に介護の現場で働いている人へのアンケートから、介護職員の高いストレスの現状がうかがえます。

多忙で、高ストレス。

おまけにあまり給料が高いとはいえない現場。

虐待が起こる下地は揃っているのかもしれません。

仕事上のストレスも高く、人材不足の状態にあり、アンケートからは知識不足よりも環境の問題が多いように見て取ることができます。

ですが、一概にスタッフの人数を増やせば、虐待問題は解決するのでしょうか?問題の根が複雑なだけに、解決策もひとつではありません。

人員を増やしたからといってすぐに解決する問題だとも思えません。

組合員を対象としたアンケートの結果を見据えつつ、介護の現場における問題をひとつずつ、解きほぐしていく必要があります。

介護職員の思いを受け止める環境が必要

まずは、UAゼンセン日本介護クラフトユニオンのように、介護士の現場での“思い”を受け止めることからスタートするしかないのかもしれません。

業務負担、高いストレス、人材不足など、現場の声がまだまだ国や経営層に届いていないというのがあるのかもしれません。

また、声が届いていても、経営層だけではどうしようもないのが現状だということも考えられます。給料アップがすべてを解決するとはいいませんが、介護スタッフの懐にゆとりを持たせて、虐待につながる物心双方のストレスを減らしていくことも重要でしょう。

また、人の心にまで踏み込んでいく必要も生じます。高齢者から虐待されているという声を上げることはまれであり、データに出ている虐待件数は氷山の一角だという見方もあります。非常に難しく、介護職員の心のなかやモラルに関する問題ですので、事態は複雑です。

安価な介護施設において薄給で働いていては、虐待は容易に起きてしまいます。

利用者の側も、モラルの高い施設に大切な高齢者を預けるために、お金を積極的に支払い、介護職員の給料を人並みに上げて、環境を改善していくことも重要です。

モラル研修などもあわせて行い、チェック体制を強化して、命を預かる現場の倫理観を高めていくことも重要です。

介護の現場から少しでも虐待を減らすために、できることは何なのか、皆で考えていく必要があります。

この記事の

この記事の

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 28件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定