介護保険の住宅改修実施時に、ケアマネによる説明義務を追加!介護費用の削減が目的となる

介護保険の住宅改修にケアマネによる説明義務が追加

高齢者の在宅生活をサポートする住宅改修とは

7月13日、厚生労働省は、介護保険の住宅改修を実施する際、複数の事業者から見積もりを取ることを利用者に促すよう、担当のケアマネージャーに義務づけるルールを新たに定めました。

住宅改修とは、要介護認定を受けた高齢者の在宅生活をサポートするという観点から、段差の解消や、手すりの取り付けなどにかかる費用を補助するという介護保険サービスの一つ。

これまでは、事業者によって技術や施工水準、価格に大きなばらつきがあるのが実情でした。

そこで、利用者の選択肢を増やし給付費の適正化を行うために、今回の改正が行われたわけです。

介護保険とは、要介護状態の人が必要なサービスを適切に受けられるように、社会全体で支え合っていくことを目的とした制度。

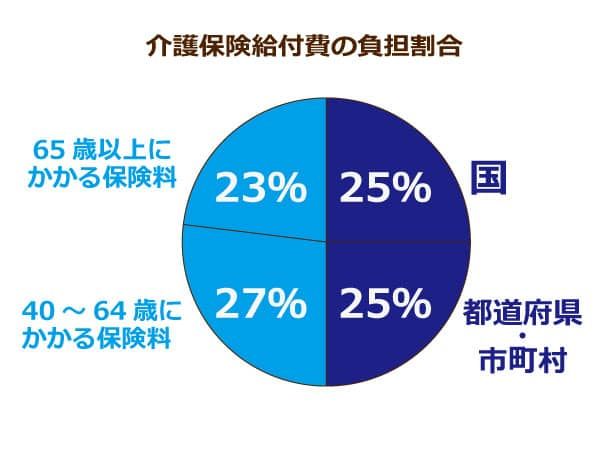

その財源の内訳は、40歳以上の国民全員に納付義務がある「介護保険料」が50%、国・市区町村の「公費(税金)」が50%で構成され、それを介護費用に充てる仕組みとなっています。

この仕組みにより、利用者が介護サービスを利用した際に支払う自己負担額を、全体の1割(所得によっては2割、8月からは3割の人も)程度に抑えることができるのです。

住宅改修の負担が介護保険によって1割になる

そんな介護保険ですが、訪問サービス(訪問介護・訪問リハビリなど)や施設サービス(特別養護老人ホームなど)だけでなく、バリアフリー化のための住宅改修も保険適用で行うことができます。

住宅改修における介護給付の支給限度基準額は20万円と規定されているので、自己負担額が1割であれば、最大18万円まで支給されるわけです。

ただし、改修を行うにあたっては、自己負担額分について負担せねばならないことや、原則として1人につき1回しか利用することができないなどの条件(要介護認定で3段階上昇した場合や転居をした場合は、再度申請可)があるので、計画的な利用が求められます。

給付対象となるのは、以下の通りです。

- トイレの改修

- 浴室の改修

- 階段の改修

- 玄関の改修

説明義務の背景にあるのは介護費用の削減にある

住宅改修費用は5年で20億円以上も増加…

今回の住宅改修におけるルール改正の背景にあるのが、介護給付費の増額化です。

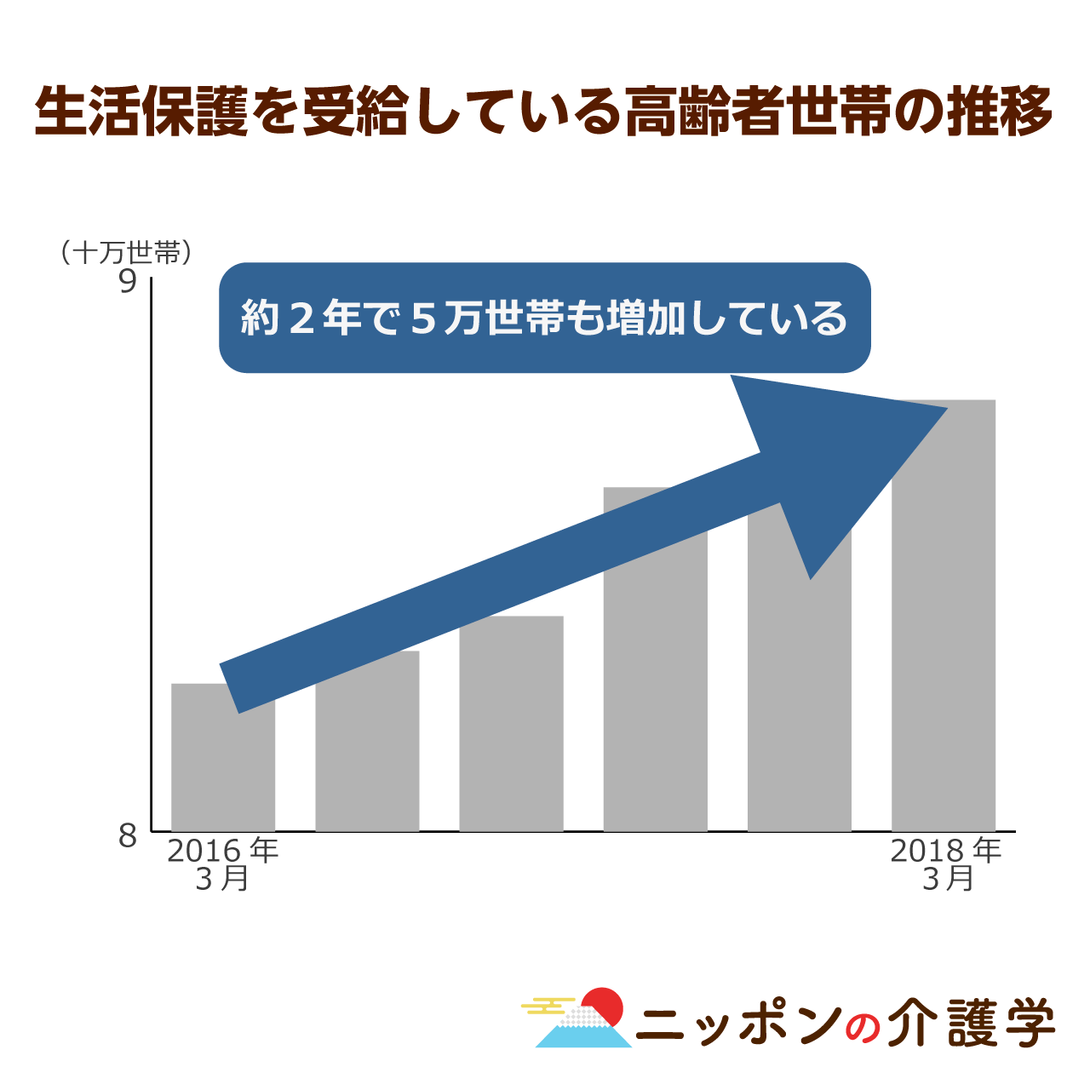

厚労省の資料によると、介護保険制度が始まった2000年度における介護給付費の総額は3.6兆円でしたが、その後も年々増え続けました。

2004年度には6兆円、2011年度には8兆円を突破し、2017年度には10.8兆円にまで。

制度開始時の3倍にまで膨れ上がっていることを考えると、何とかして介護給付費の削減を図りたいのです。

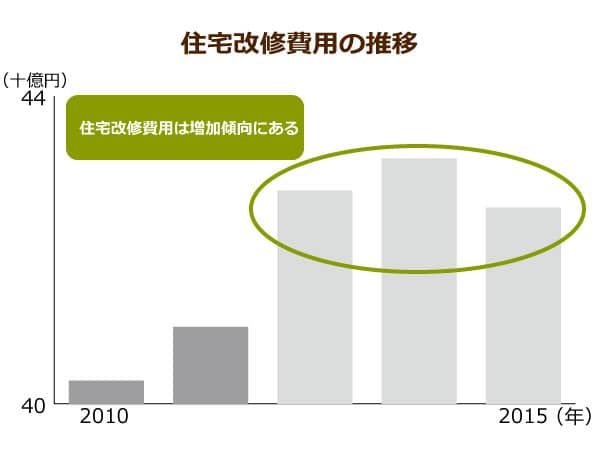

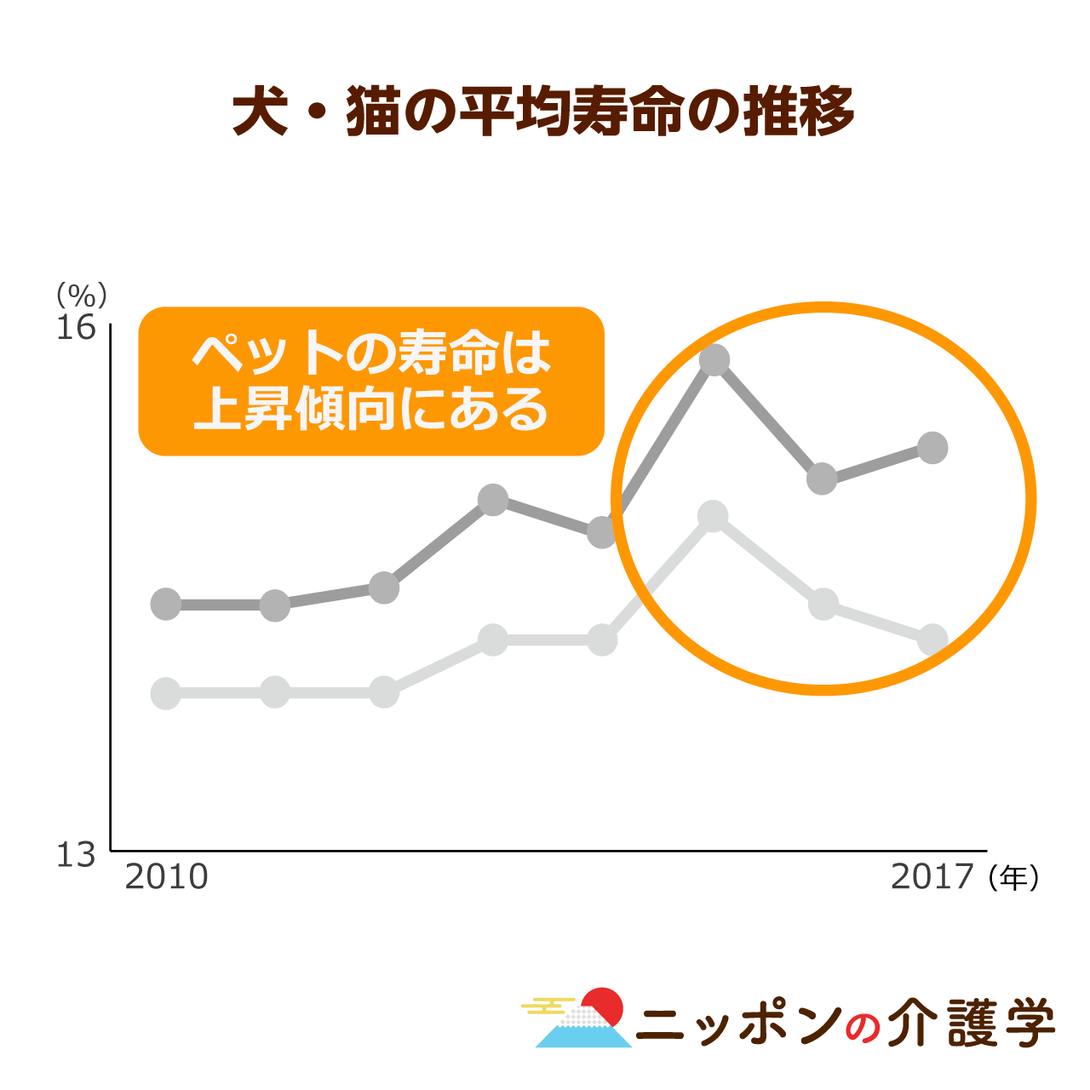

介護給付費の増額化には、住宅改修への給付費増加も、もちろん影響しています。2010年度における給付総額は403億円でしたが、2014年度には425億円にまで増加しました。5年のうちに20億円以上も増えているという状況なのです。

現在、厚労省の政策傾向・介護報酬改定の内容からすると、介護・医療費用を少しでも下げるため、そして特養など介護施設の不足を補うために、在宅での介護が主流になりつつあります。

そうなると、住宅改修費用については、今後さらに増加していくとも考えられるのです。

国としては、住宅改修への介護給付費を少しでも抑えていくために、今回のような改正措置をとったと言えます。

適正な価格を明らかにすることで介護費用の引き下げを狙う

では、なぜ複数の事業者から見積もりを取るよう利用者に促すことが、介護費用の引き下げにつながるのでしょうか。

住宅改修の介護給付費は、工事費の見積もりが大きくなれば、給付額もそれにあわせて大きくなります。

今回のルール改正によって複数の事業者から見積もりを取るようケアマネージャーが利用者に説明する形になると、利用者は高額な見積もりを出す事業者を避けるようになるため、事業者間に価格競争をもたらし、全体としての価格の適正化・低額化を図ることができるわけです。

また、介護保険適用で住宅改修を行おうとした際、改修費用が高額過ぎるためにトラブルが生じたというケースが全国的に少なからず発生しています。

例えば、手すりの設置の場合、取りつけるための費用が高いうえ、不必要に高価な製品を取りつけられるということも多いのです(手すり1本で数万円かかる、高額の手すりを数本つけただけで上限20万円の枠を使い切らされた、など)。

また、身体状況に合わない不必要な工事(玄関などの大きな段差解消を行っていないのに、部屋と部屋の間のような小さな段差の解消を行おうとする、など)が行われるケースもあります。

このような「介護保険の範囲内だから」といって高価な製品や必要のない工事を勧めてくる業者は少なくないため、複数の見積もり業者と値段を比べられるようにすることで、適正価格を出せるようにしたわけです。

利用者にとって「適正な」住宅改修が今後の課題に

知識不足によるトラブルが多発

現状、介護保険の住宅改修が適正に行われていないことは多く、工事後にトラブルに発展する場合もよくあります。

その原因の1つとして、家族やケアマネージャーが、建築に関する専門知識を十分に持っておらず、その状態のまま工事を発注してしまう、ということが挙げられるでしょう。

ケアマネージャーも、住宅改修にかかわるのは年に1、2回ほどしかないため、知識・経験を蓄える機会も十分にあるとは言えないのが現状。

実際、家族と専門家の間で改修箇所の妥当性には開きがあるとの調査結果もあり、事前に専門知識のある人が住宅改修に関与していれば、後にトラブルになるようなことを避けられたケースも多いのです。

住宅改修をする場合は、「本当に改修の必要があるのか?」「改修によって、高齢者(要介護者)が直面している問題を解決し、自立支援につながるのか?」、そして「生活(現在のライフスタイルや経済状態)の中で、その改修を無理なく行うことはできるのか?」を客観的に検討し、判断する必要があります。

改修を行う前に、こうした「住宅改修の妥当性」についてよく理解しておくことが重要です。

解決策はセカンドオピニオンに頼ること

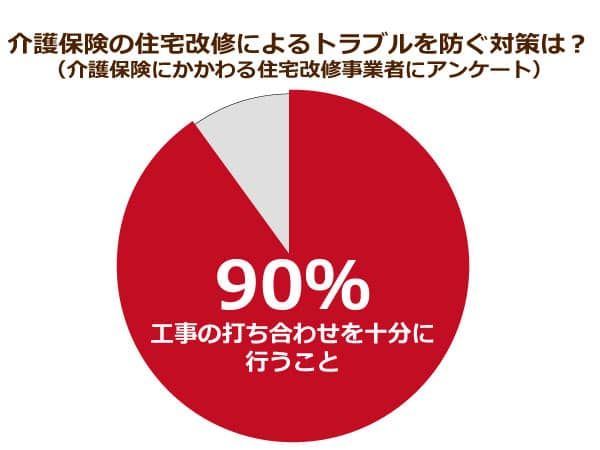

介護保険の住宅改修にかかわるトラブル・苦情を防ぐにはどのような対策が必要か、という質問に対して、9割以上の人が「工事内容の説明や打ち合わせを十分に行うこと」と回答したアンケート調査(住宅改修事業者、消費生活センターなどの相談機関の職員を対象)があります。

工事に関する理解を深め、住宅改修の妥当性を判定するためには、「セカンドオピニオン」を求めること、すなわち、他の業者・専門家の意見を参考にすることが大切です。

見積もりは複数の事業者から取れば相場はわかりますし、ケアマネージャーも建築に詳しくないならば、建築士など住宅改修について相談できる相手を見つけておくことが望まれます。

また行政・厚労省も、今回の改正のような見積もりの面だけでなく、必要な住宅改修なのかをチェックする体制作りを進めていくことも必要なのかもしれません。

今回は介護保険の住宅改修の問題について考えてきました。改修を行うにあたって悩みごとが発生した場合、利用者・家族、あるいはケアマネージャーだけで決めずに、「セカンドオピニオン」を参考にすることが大事であると言えるでしょう。

この記事の

この記事の

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定