「ダブルケア」問題、全国25万人が直面!育児と介護の両立と「8050問題」

複数人を同時にケアする多重介護とダブルケアが増加

介護経験者の5人に1人が多重介護に直面

現在、高齢者や障がいのある方など2人以上の親族の介護を1人でしている状態は「多重介護」と呼ばれ、深刻な社会問題になっています。

介護をする本人にとって肉体的、精神的負担が大きいばかりでなく、仕事にも制限がかかるため経済的な困窮につながるからです。

この多重介護の経験者は年々増えていて、600名の介護経験者を対象にした調査でも、22.7%の人が同時に2人を世話した経験を持っていると回答。これは5人に1人という高い割合です。

老老介護と同じく、本人や家族にとって多重介護の深刻度が増し、支援が急がれている状況です。

2019年11月には、福井県敦賀市で多重介護を続けていた女性が夫と高齢の両親を絞殺した疑いで逮捕されました。こうした介護疲れによる無理心中などの殺人事件は、2009年から2018年の約9年間で411件となっています。

真面目で責任感が強い人ほど、介護で孤立しがち。多重介護による疲れなどから殺人という最悪のケースを防ぐために、考えられることはないのでしょうか。

25万人が直面しているダブルケア状態とは

老老介護とは、夫婦や親子で高齢者が高齢者を介護する状態。また、多重介護はひとりで複数の介護を行うことをいいます。

それでは、「多重介護」同様に深刻化している「ダブルケア」とは、何でしょうか。

ダブルケアとは、自分の子どもの子育てと親の介護を一緒に行う状態のことです。

これまで一般的なライフステージは、20代から子育てが始まり、30代後半から40代に入って親の介護が始まるといったイメージでした。

しかし、第一子の女性の出産年齢が1975年の25.7歳から2016年には30.7歳と、この40年で5歳も高くなっています。

このほか、地方から都市への人口流出で兄弟姉妹や親戚が離れて暮らす、付き合いそのものが薄くなっているなど、親族で介護を助け合うことも少なくなってきました。このように、子育てと親の介護が同時期にかぶってしまうケースが増えているのです。

それにもかかわらず、ダブルケアという言葉の認知度は18%と低めで、意外と知られていないこともわかっています。

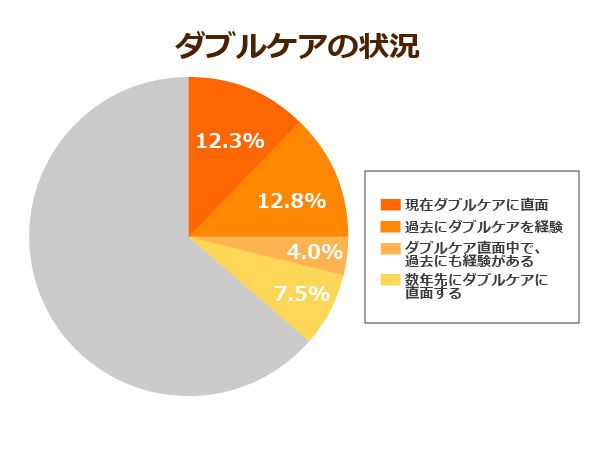

全国でダブルケアをしている人は、女性が16.8万人、男性が8.5万人。合計で25.3万人もいます。

仕事のキャリア形成、出産による育児、親の介護など、これまでは分散していた人生のイベントが、同じ時期に重なる人たちが増加。さらに、雇用、介護、医療、教育といったあらゆる分野で社会的な影響も現れ始めています。

ダブルケアが起こる原因とその弊害

高齢化と晩婚化で介護と育児が同時期に発生

ダブルケアが起こる原因は、戦後急速に強まってきた少子高齢化と晩婚化だと考えられます。

まず、少子高齢化によって介護が必要な人の割合が増えている反面、実際に介護をする子や孫の世代は減少。1人で高齢の両親を介護しなければならない家庭が増えています。

そこに、女性の晩婚化で初産の年齢が上がっていることもダブルケアになりやすい要素を生んでいます。

子育てを始める年齢が高くなればなるほど、親も高齢になっていくため、小さな子どもを抱えながら病気やケガ、加齢によって介護が必要な親族も増えるからです。

また、経済情勢から夫婦が共働きしないと家計が成り立たなくなっていることや、親戚や地域からの子育てや介護の支援を受けづらくなっていることも、社会構造の変化もダブルケアの割合を増加させる原因のひとつです。

体力面や精神面はもちろん、経済面でも、大きな負担がのしかかるからです。

しかし、実際に備えをしないまま4割の人がダブルケアになってしまっている状況も問題です。アンケート調査からも、子育てや自身の健康問題より、家計や経済状況に不安を感じている人が多くいることが明らかです。

しかも、ダブルケアの状態は10年以上続く場合も少なくありません。

出産後、子どもが小学校を卒業するまで12年。70歳の母親の介護が必要になったとして平均寿命までおよそ15年はあります。つまり、両者の時期が単純に5年、10年とオーバーラップしていく可能性は決して低くありません。

実際にダブルケアを経験した人からは、「もっと事前に親が元気な間に、両親や兄弟姉妹、親戚など親族間で介護をどうするか話し合うべきだった」「子育てと介護が同時に訪れたときに備えて、貯蓄や保険など経済的な準備をしておくべきだった」などの声も上がっています。

実際に子育てや介護が始まる前に、ダブルケアを想定した話し合いや、経済的な備えをしておくことが大切です。

働き盛りの男女約10%が介護離職などを検討

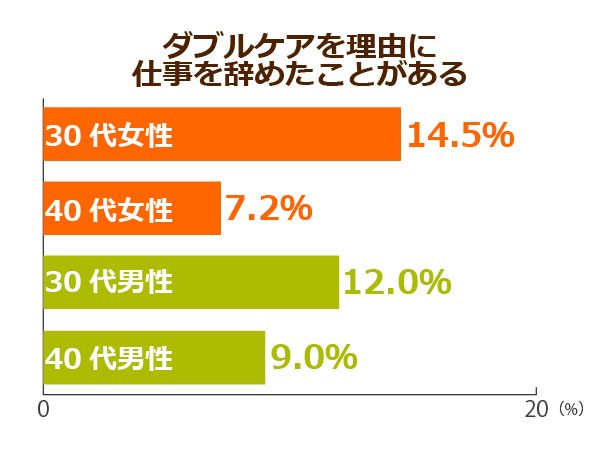

30~40代男女の約10%が、ダブルケアによって、離職や働き方の変更を経験をしています。

その理由は、「子どもが保育園に入れなかった」「子育てと仕事の両立が難しい職場だった」「介護が必要な親が介護施設に入れなかった」など。育児と介護を行う環境のどちらかが整わなかったために離職するケースが、多くなっています。

特に正規雇用からパートや派遣などへの転職によって、ダブルケアと仕事の両立を図った人も少なくありません。

育児と介護を両立しづらいと感じる職場は多いため、ダブルケアを行う人は短時間で働けるパートや、勤務時間の希望がつきやすい派遣社員を選ぶ傾向があります。特に働き方を見直したと答えた人は、男性の19%に比べて、女性が39%と約2倍になっています。

つまり、ダブルケアが始まったため、仕事を辞めた女性だけでなく仕事の量を減らした、ショートワークができる職場へ転職したなど、女性のワークスタイルやキャリア形成に大きな影響を及ぼしているのです。

孤立を防ぐダブルケアカフェなどの地域支援がカギ

社会からの孤立が当事者を精神的に追い詰める

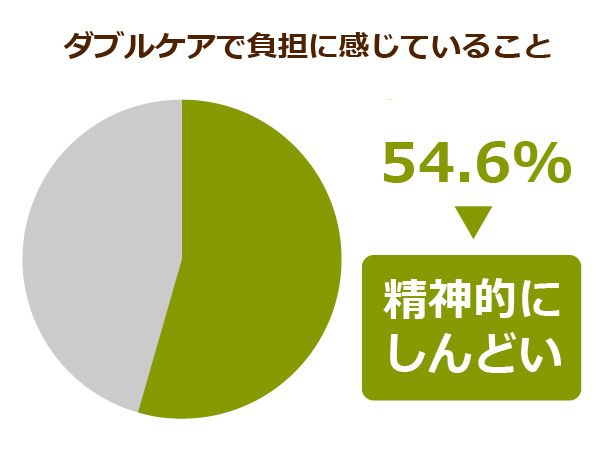

ダブルケアを行う人の、精神的な負担は計り知れません。「いつ終わるか先が見えない」「家族ゆえについ感情的になってしまう」など、冷静な態度で育児や介護ができなくなるのも無理ないでしょう。

そんな心身のストレスが大きくなると、「介護うつ」などの精神疾患になってしまうことも。実際に、ダブルケアに関して「精神的にしんどい」と答えた女性は、男性39.0%に比べて54.6%と半数を超えていることもわかっています。

介護うつになると、精神的に追い詰められ、介護放棄をしたくなったり、介護により疲れなどから殺人をしてしまうのではないかという不安に襲われたりします。

さらに、ダブルケアに現在直面している人を対象にしたアンケート調査によると、約12%の女性が「誰も助けてくれなかった」と答えるなど、ダブルケアによる孤立が浮かび上がっています。

ダブルケアの負担は、体力的、経済的、そして精神的に重い課題が、いくつも重なりあうのが特徴。ダブルケアを続けている人には、手厚い地域社会のフォローが必要なのです。

地域支援の輪が全国で広がる

ダブルケアの当事者は、孤立すると体力的にも精神的にもますます追い詰められていきます。

この解決には、周囲のサポートが必須です。厚生労働省の調査によると、ダブルケアをしている人への必要な支援として、次のような対策が求められていました。

それは、介護と育児を分けることなく総合的な相談窓口を設ける、一体化した支援サービスを提供するなどです。ダブルケアによる貧困と介護へのフォローは、国レベルで実現していく必要があると考えられます。

ダブルケアで直面するのは、育児のみ、介護のみといった単体の問題ではありません。子育てと介護が重なるうえ、本人も仕事に制限が出るため貧困問題への支援も必要です。

また、「8050問題」のように、要介護の親が80代、引きこもりの子どもが50代というケースも。

こうした複合的な問題に対処するため、厚生労働省は、2020年度から市町村に「断らない相談支援」窓口を設置予定。自治体の内部の横の連携を強化する、NPO法人や医療機関との連絡調整をスムーズにするといった体制を整えます。

一方で、民間レベルでもダブルケアに悩む人たちへの支援の輪が広がっています。そのひとつが「ダブルケアカフェ」と呼ばれる、地域の活動です。

例えば、愛知県名古屋市では、任意団体「ダブルケアパートナー」によるダブルケア支援の集まりが開催されています。

「ダブルケアでつながる まちのわカフェ」と名付けられた集会では、当事者や経験者そして支援者が、子育てと介護を両立する悩みや愚痴を話し、お互いにアドバイスをし合ったりする活動が続けられています。

少子高齢化や晩婚化などの社会構造の変化によって、ダブルケア問題は今後も減ることはないでしょう。そのため今後は、国や自治体、地域社会などのさまざまな行政レベルで、ダブルケアの負担を減らす支援が必要になります。

この記事の

この記事の

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定