セルフネグレストを予防する効果も…政府が打ち出した「ゴミ出し支援制度」とは

ゴミ出し支援の費用を国が半分負担する

政府が高齢者のゴミ出し支援策を発表

11月29日、高市早苗総務相が会見で、「要介護状態にあったり、障害を持っていたりするなどの理由で、ゴミ出しを自力で行うのが難しい人に対して、支援を実施する」という総務省の方針を発表しました。

これは、前述のようなゴミ出しが困難な人を対象に、ゴミ出しの支援を行っている市区町村などの地方自治体に特別交付税をつけ、その費用の半分を国が負担するというものです。

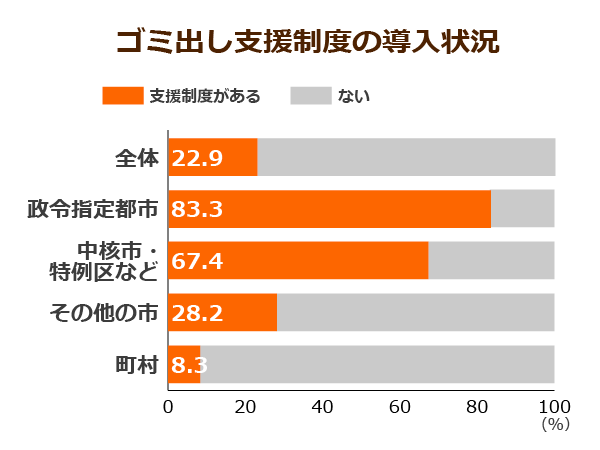

現在、ゴミ出し支援を行っている自治体はすでにありますが、環境省の調査によると、今年3月時点でその数は387と、全自治体の23.5%程度でした。

取り組む自治体が少ない背景には、財源不足の問題などが生じています。そのため、今回の施策が打ち出されました。総務省は、特別税の交付は、今年のゴミ出し支援にかかった経費分からを対象にし、来年の3月に実行するとしています。

また来年度からは、現在はゴミ出し支援を行っていない自治体に対して、ゴミ出しの支援事業を行うように呼びかけることも併せて発表されました。

今後、高齢社会が深刻化していくなかで、こうした支援の必要性はますます重要になっていくと考えられます。そのため、この国からの特別税の交付をきっかけに、支援を実施する自治体が増えるのではないかと期待が高まっている状況です。

高齢者の自宅までゴミを取りに来てくれる

ゴミ出し支援制度とは、自治体の職員やNPO法人、あるいはボランティアの地域住民などが、自力でのゴミ出しができない人の家を訪れ、ゴミ出しを代行するというものです。

自治体が行うゴミ出し支援に関しては、前述した通り、自治体全体の23.5%しか行っていない状況にあります。

さらに、この支援では地域格差が大きいことも問題に。2015年のデータでは、政令指定都市では約8割が行っているのに対し、町村では1割弱にとどまっています。

この地域格差が起きている大きな理由は、予算にあります。

規模の大きい自治体であれば潤沢にある予算を使うことで、こうした支援を行うことができますが、予算の少ない自治体は、ゴミ出し支援まで手を回す余裕がないというのが、理由のひとつです。

また、介護保険制度を活用し、ホームヘルパーに生活援助の一環としてゴミ出しを代行してもらうという選択肢もあり、これは全国どこでも利用が可能です。

しかし、実際にはゴミ出しの時間に合わせてヘルパーが来ることは難しく、さらに1回20分以上行う必要があると設定された生活援助のシステム上、ゴミ出しだけで呼ぶこともできないという問題があります。

なぜ高齢者のゴミ出し問題が起こっているか

高齢者は身体的理由でゴミが出せなくなる

高齢者がゴミ出しを行うことが難しくなる理由としては、加齢による筋力の低下や骨の強度の問題、あるいは腰痛やリウマチなどの持病により、運動能力が落ちることがに挙げられます。

こうした状況で、大きなゴミ袋を持って集積所まで行くことは、健康な若年層に比べるとはるかに難易度が高くなるのです。

また、認知症などで認知機能に問題を抱えてしまうと、ゴミ出しの曜日や分別方法などのルールを守ることができなくなってしまうという問題もあります。

こうした状況でゴミ出しの支援を受けられなかった場合、無理に自分でゴミ出しをすることで大きな負担となり、転倒や持病の悪化のリスクが上昇。

さらに、それすらも不可能な状態になった場合は、ゴミ屋敷のような形になり、本人はもちろん、周囲の衛生環境にも影響を与えてしまいます。

また、認知症の場合は、ルールにそったゴミ出しができなくなることにより、近隣住民とのトラブルを抱える可能性も。

こうした問題を抱える高齢者は、増加の一途を辿っています。高齢者自体の増加に加えて、核家族化などの影響で高齢単身世帯、高齢夫婦世帯の割合が増えていることも要因です。

ゴミ出し支援のメリットと課題

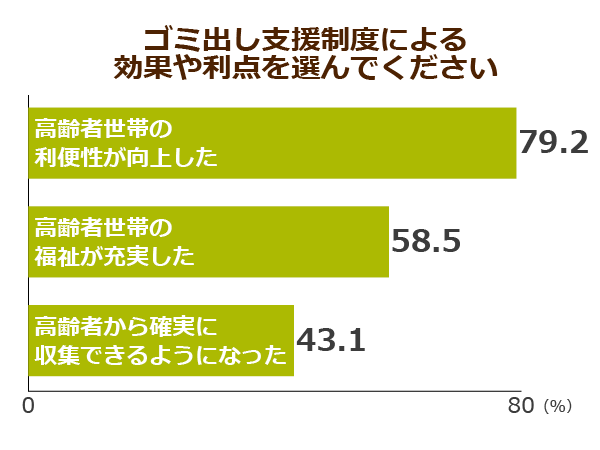

高齢者に対してゴミ出し支援を行うことは、自治体に大きな変化をもたらします。

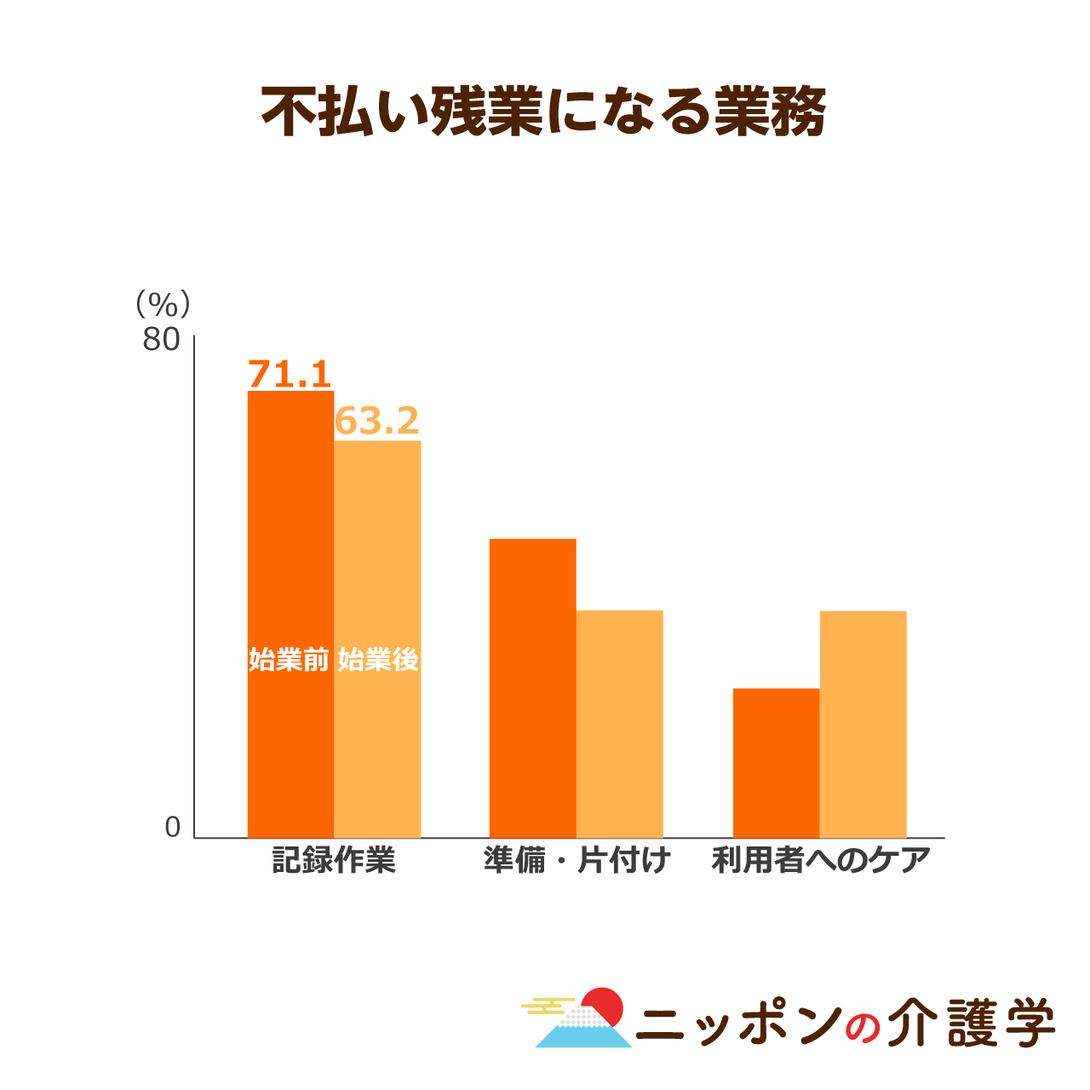

以下は260の自治体を対象に実施された、ゴミ出しのメリットに関するアンケート結果です

先に述べたような多くの問題から高齢者を守ることで、高齢者世帯の利便性が格段に上がるということです。

また、ホームヘルパーなどを使ってゴミ出し代行を行わずに済むことにより、依頼した時間すべてを介護に充てることができます。そのため、福祉を充実させることができるという側面もあります。

高齢者以外の住民にとっても、大きなメリットとなります。近隣の住宅がゴミ屋敷に陥るのを未然に防ぐことで、衛生環境の悪化を防げるほか、認知症の人による適切ではないゴミ出しを理由としたトラブルを回避することが可能です。

しかし、支援制度を実装するにあたっては、自治体の職員を増員することが必要となります。

加えて、支援を受けることができる条件をどう設定するか、不在の場合や、分別ができない支援対象者にはどう対応するかなど、システムの構築に大きな労力が伴います。

こうしたことも、予算や人員が足りない小規模の自治体にとって、支援を行うハードルとなっていると考えられるでしょう。

地域の見守りでセルフネグレクトを予防

ゴミが出せなくなることはセルフネグレクトの原因にも

ゴミ出し支援は、セルフネグレクトの回避にも役立つとされています。

自己放棄とも訳されるこのセルフネグレクトとは、生きるために必要な行為をするのに必要な意欲や能力を失い、日常生活に支障が出てしまう状態を指します。

2011年にニッセイ基礎研究所が行った調査によると、孤独死の80パーセントが、セルフネグレクトによるものであったとされているのです。

この状態に陥る原因としては、配偶者や家族との死別などが挙げられます。さらに、自分の身の回りのことを自分できなくなってしまったという場合もあります。

例えば、ゴミ出しができないことで不潔な状況が増えることから、感覚が麻痺していきます。それによってセルフネグレクトに陥ってしまい、結果としてゴミ屋敷ができてしまう…というような悪循環が起こることも十分あり得ることなのです。

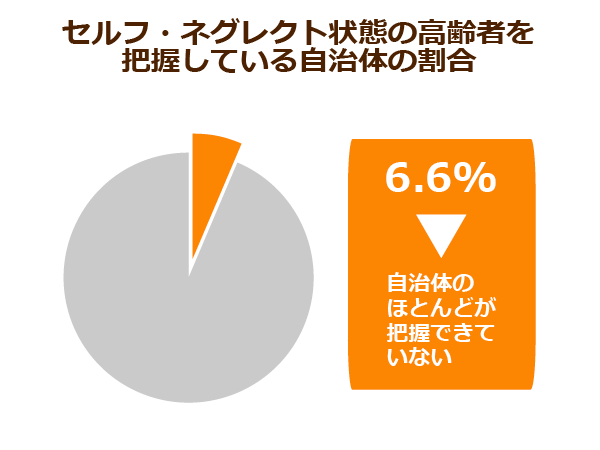

しかし、そうした事実を把握している自治体は多くありません。

2010年に内閣府が行った調査によると、セルフネグレクトの対策として、高齢者の見守りネットワークを整備していると回答した自治体は、36.8%に留まっていたと言います。

自治体がこのセルフネグレクトの問題について十分に把握していないという現状も、ゴミ出し支援が普及していない原因になっていると考えられます。

地域住民による声掛けでゴミ屋敷や孤独死を防げる

先にも述べた通り、ゴミ出しができない高齢者を放置してしまうことは、その高齢者自身の問題ではありません。ゴミ屋敷などの問題が起こることで、地域に住むほかの住民にも影響を及ぼします。

国立環境研究所が2015年に公表した「高齢者を対象としたゴミ出し支援の取り組みに関するアンケート調査」という資料では、声掛けを行っている自治体の4割が、ゴミ屋敷をきっかけとして高齢者の不調やトラブルを発見したと回答。

そのうち1割は死亡した利用者を発見したケースでしたが、早期に異常を発見することで、大事に至らなかったケースも多く存在しています。

ゴミ出し支援は、こうした見守りサービスも兼ねながら、衛生環境を保持するために有効な施策だと言えるのです。

また、セルフネグレクトによるゴミ屋敷問題など、高齢者の異変にいち早く気付くためには、地域住民の力を借りることも必要不可欠です。

ゴミ出し支援をはじめとした公的な支援、住民の間で構築される見守りネットワークなどの地域による支援、この二つを両輪として、高齢者が安心して暮らせる社会を作ることが、今後求められていくと考えられるでしょう。

この記事の

この記事の

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定