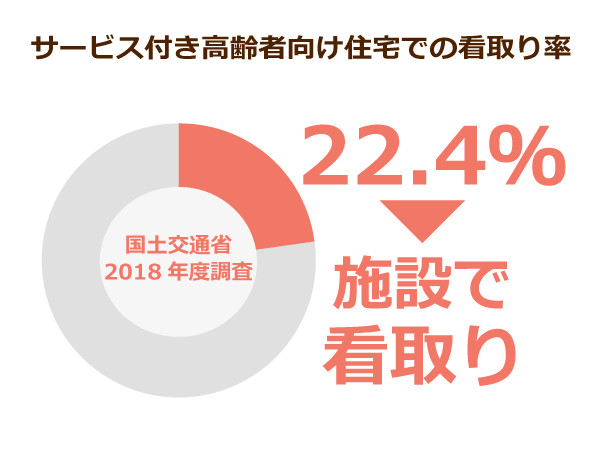

サ高住における看取り率は22.4%まで増加。終末期を過ごせる介護施設のニーズは高くなる

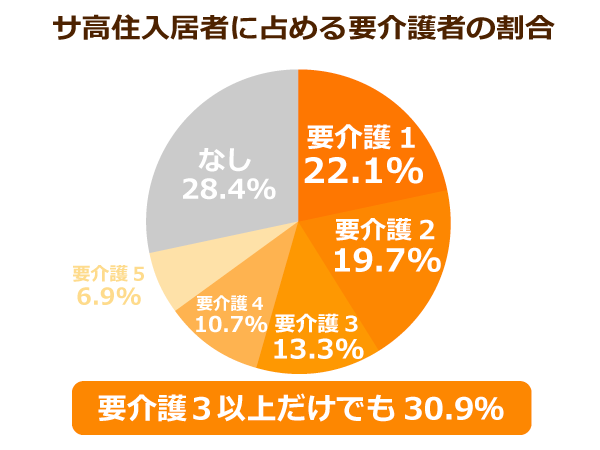

サ高住の入居者のうち要介護3以上の割合は30.9%!

介護度の軽い高齢者向けのサ高住が、看取りの場に

国土交通省は2020年1月29日、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)について話し合う有識者懇談会の場で、2018年度のサ高住における看取り率が22.4%に上ったことを明らかにしました。

2017度の19.1%から3.3ポイントも上昇しており、本来は介護度の軽い高齢者向けの住まいであったサ高住が、介護度の重い高齢者を受け入れ、看取りの場となりつつある実情が改めて浮き彫りになったのです。

同省によると、サ高住の登録数は、2019年度末時点で25万352戸。右肩上がりで増え続けている状況が続いており、2014年からの5年間だけで約9万戸も増加しています。

しかし数が増え続ける中、本来は介護施設が担うべき機能を、サ高住が代わって担うというケースが増えています。

同省によれば、サ高住の入居者のうち要介護3以上の割合は30.9%。

何らかの介護サービス事業所を併設・隣接しているところは77.0%に上っています。

その内訳は、通所介護が43.7%、訪問介護が40.9%、居宅介護支援が25.4%、訪問看護が9.0%です。

サ高住は、もともとは比較的元気な高齢者が暮らす住まい

サ高住は、主に介護を受ける必要のない自立した高齢者が、生活支援サービスを受けながら生活する施設として創設されました。

60歳以上の高齢者で、自立~軽度の要介護状態の方を入居対象とし、入居後は安否確認、生活相談サービスなどを受けながら生活していきます。

入居者への職員による直接的な介護は行われず、介護サービスを受けるには個人でケアマネージャーと契約し、訪問介護や通所介護を利用するのが原則です。

つまり、もともとは比較的元気な高齢者が暮らす住まいであり、寝たきりなどの介護度の重い方の受け入れ、ましてや看取りへの対応は想定されていない施設でした。

一方、介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)といった介護付きの老人ホームでは、介護サービスを受けるのに個人的な契約を必要としません。施設側が提供する介護サービスを、時間を気にせずに24時間いつでも利用できます。

そのため、介護付き有料老人ホームや特養は、重度の方を含む要介護認定者が主な入居対象です。

介護付き有料老人ホームの中には自立者向けの施設もありますが、入居後に要介護認定を受けて寝たきりとなっても、介護を行える体制が施設内に整っています。この点、介護サービスを外部の事業者に頼る必要のあるサ高住とは、大きく異なるわけです。

サ高住の8割が、終末期のケアに対応できていない

制度改正で要介護3以上の高齢者の受け皿に

制度上、寝たきりなど重度の要介護者の受け入れを想定されずに創設されたサ高住は、終末期の対応力を十分に持っていません。

2020年1月29日の有識者会議の場で国土交通省が公表した調査結果では、自立型サ高住の約8割が、終末期のケアに対応できていない実態が明らかにされています。

にもかかわらず、実際にはサ高住における看取り率は年々上昇しており、さらに入居している人の約7割が、「人生の最期まで住みたい」と答えているのが現状。介護ニーズと受け皿の深刻なミスマッチが起こっているのです。

また、重度の要介護状態の方の入居割合も増えています。野村総合研究所が行った調査によれば、調査対象となったサ高住の入居者のうち、要介護3以上の認定を受けている人は全体の3割以上に上っていました。

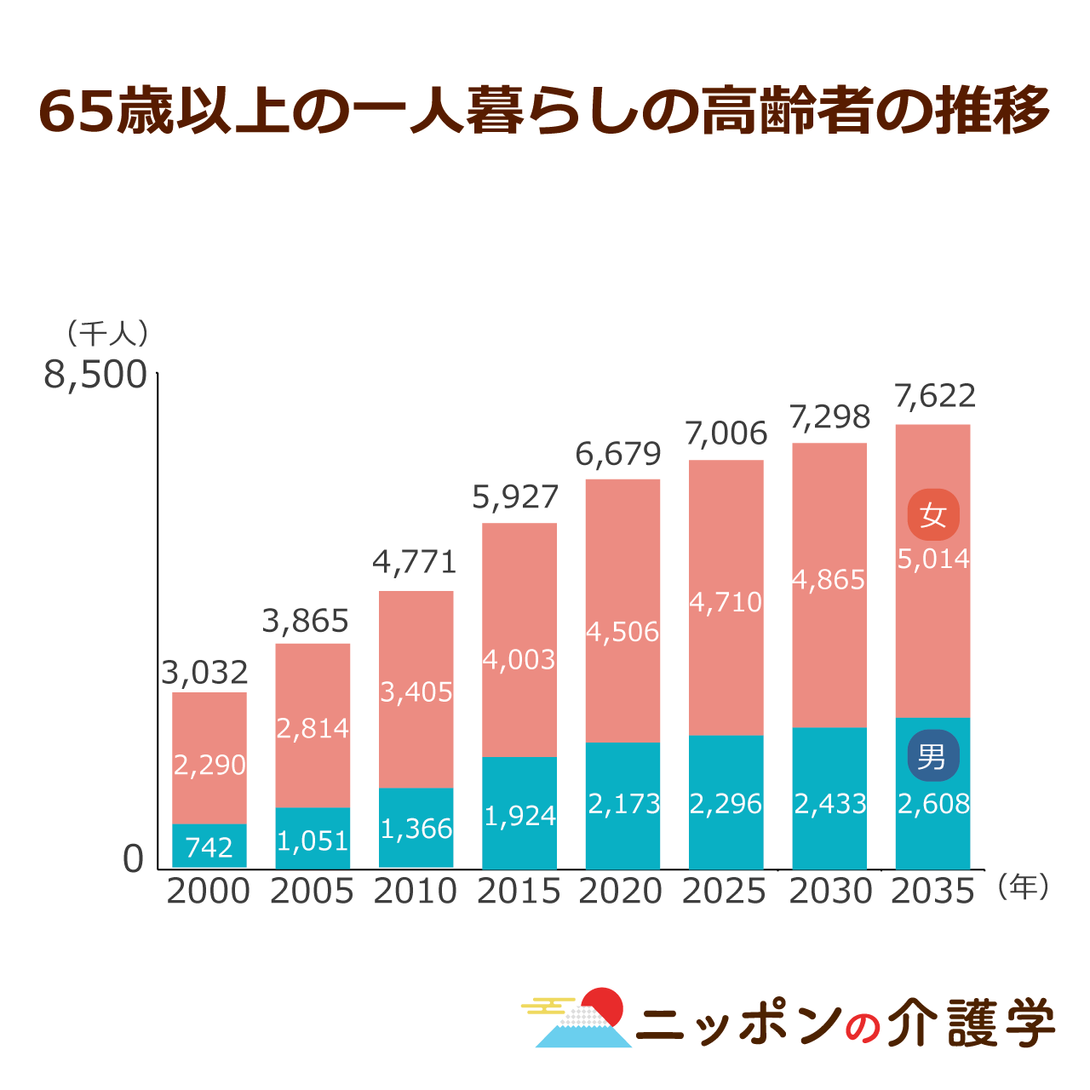

今後、日本の高齢者人口はさらに増加していき、要介護認定を受ける人も増えることを考えると、サ高住に介護度の重い高齢者が殺到する傾向は、さらに強まることが予想されます。

では、なぜ要介護度が重い方は、本来自立~要介護度が軽度の方向けの施設であるサ高住に入居しようとするのでしょうか。

その理由のとして、充実した介護サービスが受けられる特養の人気が高く、即入居が難しい、という点を挙げることができます。

特養は介護保険適用で入居できるので、介護付き有料老人ホームよりもはるかに自己負担の金額が安い施設です。しかし、その経済的負担の軽さゆえに、入居希望者が殺到。ベッドの空き待ちをする待機者が列をなしているのが現状です。

あまりにも待機者が多かったために、2015年の介護保険制度改正により、特養の入居条件に「要介護3以上」という新たな規定が設けられました。

これにより、2014年の時点で約52万4,000人だった待機者数が2019年4月時点で約29万2,000人まで減少したのですが、それでもなお30万人近くもいるわけです。

介護付き有料老人ホームは高額なので経済的に入居が難しく、特養は待機者が多くて入居まで時間がかかりすぎる…こうした状況に直面した要介護3以上の重度の人が、費用もそこそこで即入居できるサ高住に流れたと考えられます。

しかし、もともと自立~要介護度が軽度の方向けだったサ高住には、介護体制が十分に整っていない施設も多いです。そのような施設に重度の方が入居すると、懸念されるのが入居中の事故です。

実際、サ高住で入居者の事故が多く発生していることを示すデータがあるので、続いて紹介しましょう。

受け入れ態勢の問題から事故が発生したケースも

朝日新聞が行ったサ高住の実態調査によると、2015年1月から2016年8月末までの間にサ高住で発生した事故件数は合計で3,362件にも上っていました。最も多かったのが骨折(1,337件)で、病死を除く死亡件数も147件あったといいます。

事故報告書によると、事故の半数となる1,730件が個室で発生し、そのうち991件は職員が手薄になりがちな時間帯に発生していました。

サ高住では1日1回の安否確認と生活相談が義務付けられていますが、制度上、夜間については緊急通報システムがあれば職員常駐は不要とされています。しかし事故が多発したのは、この職員が少ない午後5時~翌午前9時までの間でした。

例えば北海道のサ高住では、個室の床に後頭部を打って入居者が失血死するという事故が起こっています。

このケースでは倒れている入居者が発見されたのは午前6時半、最後に職員による巡回が行われたのが午前1時でした。

見回りがまったく行われなかった約5時間半の間に、事故が起こっていたのです。

待機者が多いという理由で特養に入居できない重度の人が、介護体制・終末期ケアが不十分なサ高住への流入が続くと、こうした事故は今後さらに増える恐れもあります。

終末期を過ごせる介護施設が今後は必要になる

厚生労働省は現在、急速に需要が高まるサ高住における「介護の質」を向上させるために、外部の目を取り入れようとしています。

例えば施設の現場に出向いて、入居者の声を直接聞く「介護相談員」の派遣を行えるようにする制度がそのひとつです。市町村が委嘱する仕組みの介護相談員は、いわば行政の関与を強めて、サ高住の透明化を図ろうとする施策であるといえます。

しかし、サ高住はそもそも、制度上、自立~要介護度が軽度の方が住めるようにと創設された施設です。介護度の重い高齢者でも問題なく生活していくにはやはり無理があるという指摘もあります。

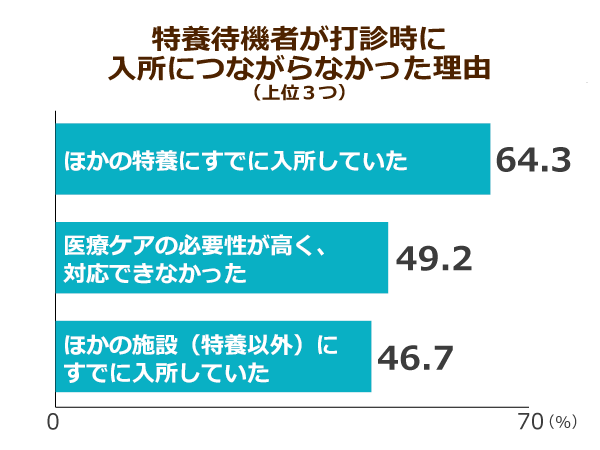

しかも最近では、要介護度が中度~重度の方を受け入れる特養においてさえ、医療的ケアに施設が対応しきれないケースが増えています。

福祉医療機構が行ったアンケ―ト調査でも、待機者に入所を打診した際に、「(待機者の)医療的ケアの必要性が高いことがわかり、対応できなかった」と回答した施設は49.2%と約半数に上っていました。

要介護度が中度~重度の方は年々増加傾向にあります。

『平成30年高齢社会白書』によると、2003年時点における要介護認定者数は、要介護3が約47万人、要介護4が約46万人、要介護5が約43万人でした。

しかし2015年には要介護3が約79万人、要介護4が約73万人、要介護5が約58万人まで増えています。

こうした傾向が将来的に続くのは確実。今後さらに終末期に対応できる介護施設の普及が求められるでしょう。

今回はサ高住の問題を考えました。高齢化が進む中、介護度の重い高齢者の受け入れ先をどう考えればよいのか、今後も議論が続きそうです。

この記事の

この記事の

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定