増加するグループホームの待機者!人員配置基準「1:1」見直しの行方は?

グループホームのニーズは拡大している

増加するグループホームの待機者数

10月9日、第20回社会保障審議会(介護給付費分科会)で、グループホームの実態調査の結果が発表されました。

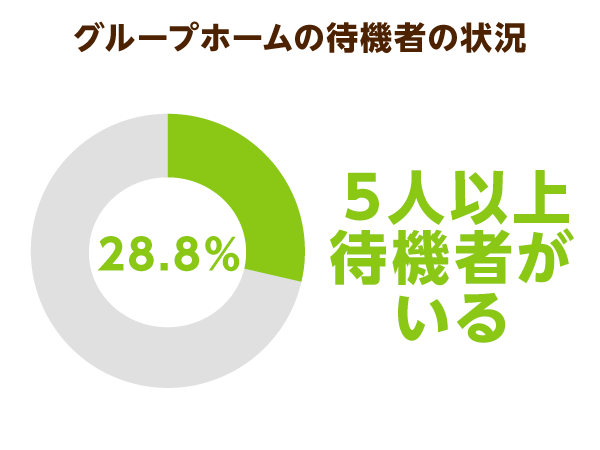

それによると、2019年11月時点で67.0%の事業所が「待機者がいる」と回答。待機者数は「5人以上」が28.8%、「10人以上」が14.8%となっています。さらに7.1%のグループホームでは、待機者が「16人以上」いることも判明しました。

今回の調査は、介護保険制度の改定のための検討材料として実施されたもの。2019年11月時点のグループホームの入居率は平均97.5%と高い一方で、1事業所あたり平均6.87人の待機者を抱えていました。

2018年6月に厚生労働省が発表した『有料老人ホームに関する最近の施策動向』によると、グループホームの数は急増しています。2000年に675件あったグループホームは、2016年には13,114件まで増加しています。

背景には認知症の人の増加がある

グループホームのニーズが高まっている背景には、認知症の人の増加があると考えられます。

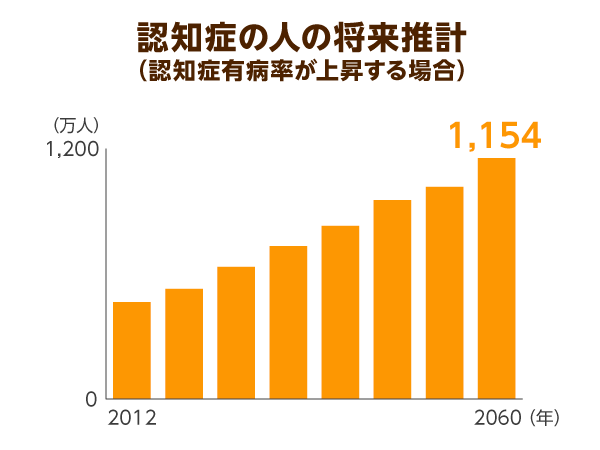

厚労省の特別事業で九州大学が行った研究の結果によると、2012年時点の認知症の人は推計462万人。2025年になると認知症の高齢者は675万人まで増加し、人口の19%を占めると推計されています。

さらに認知症有病率が上昇するとした場合、2040年には953万人(人口の25.4%)、2060年には1,154万人(人口の34.3%)が認知症になると推計されています。

また、2012年時点で高齢者の約4人に1人が認知症または軽度認知障がい(MCI)と見込まれています。

特に80代から認知症有病率が大きく上昇。

80~84歳で10.4%、85~89歳で44.3%、さらに90歳を超えると64.2%の人が認知症になっています。

グループホームも高齢化で人手不足が顕著に

グループホームとは認知症の高齢者が生活する施設

グループホームとは、認知症の高齢者が共同生活する介護福祉施設。5人~9人の「ユニット」と呼ばれるグループに分かれて暮らしているのが特徴です。

入居者の能力に応じてそれぞれが家事の役割分担をして、助け合いながら日常を送ります。専門のスタッフがユニットの共同生活をサポートしてくれます。

ユニットが少人数に定められているのは、人間関係や生活環境の変化に対応しづらい認知症の人に安心感を与えて落ち着いた生活を送ってもらうためです。日ごとにスタッフや利用者が変わると、認知症の高齢者は混乱してしまうのです。

ほかの介護事業と同様に人材確保は難しい状況

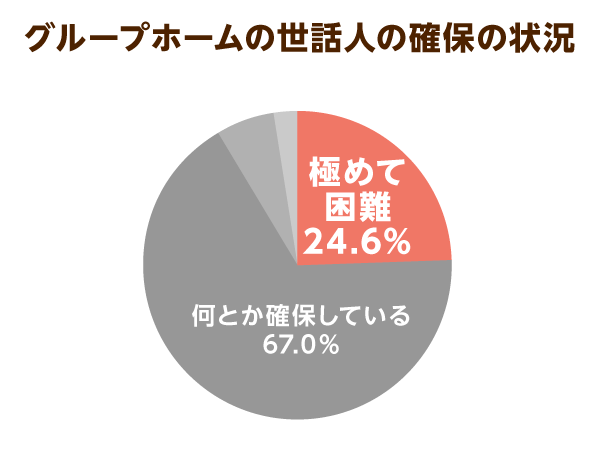

グループホームのニーズが高まる一方で、スタッフ確保が困難な事業所は全体の4分の1に上ります。

『平成30年度 全国グループホーム実態調査』の結果によると、「世話人(スタッフ)の確保が極めて困難である」と回答したグループホームは前年度の21.4%から24.6%に。

「なんとか確保している」と回答した施設も昨年度68.4%で今年度は67.0%と改善がみられない厳しい状況が続いています。

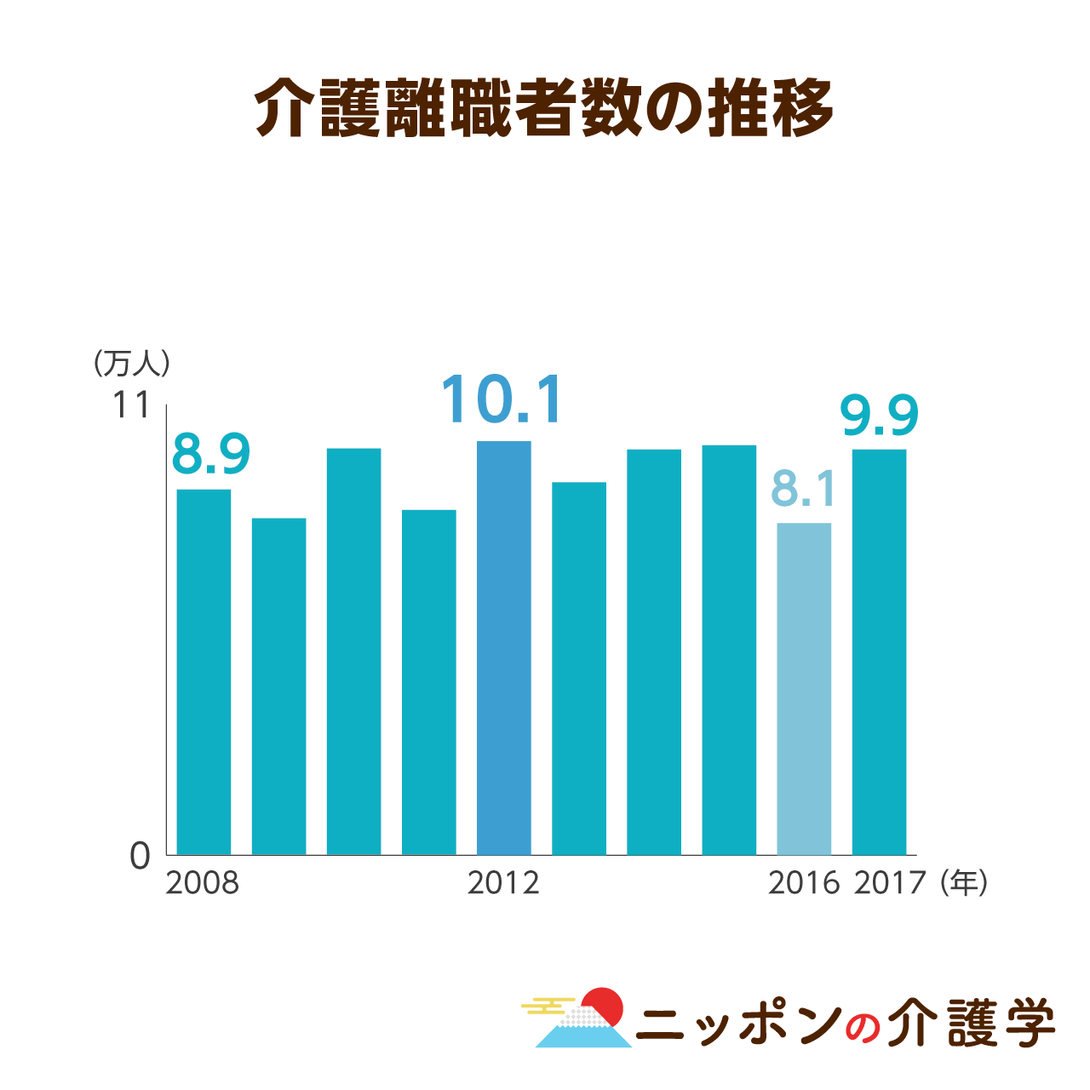

また、グループホームを含む介護職員の2019年度の離職率は17.0%。

さらに介護職員の過不足感を感じている施設は全体の65.3%と高くなっています。

理由としては「採用が困難である」(90.0%)、「離職率が高い」(18.4%)ということが判明しています。

スタッフの不足感が強まる反面、定着率が低く採用も難しい状況が続いているのです。

グループホームの体制に変化の兆し

慎重論多数で夜勤の基準緩和は保留

グループホームの人員確保の大きな課題が、夜勤体制の見直しです。厚労省でも、グループホームの夜勤の人員配置基準に関する議論が活発化しています。

認知症の高齢者が共同生活を送るグループホームでは、夜勤の介護スタッフが必要です。しかし不規則な生活を強いられるため、そのことが離職率や採用が困難な理由にもなっています。

現行のルールでは、1ユニットごとに1人の夜勤職員の配置が定められています。これは、2006年に起きた深夜の火災事故を受けて見直されたもので、それまでは2ユニットに1人という配置基準でした。

しかし、グループホームの深刻な人手不足から、夜勤体制の緩和を望む声が上がっています。

日本医療労働組合連合会の調査によると、回答した33のグループホームすべてで夜勤が1人体制、いわゆるワンオペ状態になっていることが判明。

夜間の巡回から体位変換、トイレ介助、コール対応まで、1人のスタッフがこなしているのです。

2020年8月、日本グループホーム協会は、厚労省に対して改善策を提案。見守り機器やオンコール体制の導入で安全性を確保したうえで、従来のような2ユニット1人での夜勤を認めるよう検討すべきとしています。

しかし今回の審議会では、慎重論が多く、人員配置基準については継続して検討されることになりました。

基準の緩和は、共同生活を通して深く利用者にかかわろうとする「ユニットケア」の理念から離れる恐れがあることや、スタッフ一人ひとりの負担が増えることで結果的に離職率の上昇につながるのではないかといった意見が相次いだためです。

一方でケアマネは複数ユニットを兼務可能に

一方で、グループホームに勤務するケアマネの配置基準は緩和される見通しです。

現行の基準では、グループホームのユニット単位でケアマネ1人の配置が定められています。しかし、来年度の介護報酬改定では、複数のユニットを兼務できるようになります。改定の大きな理由として、厚労省はケアマネの人材確保が容易ではないことを挙げています。

アンケート調査では、介護業界全体のケアマネの不足感は2割程度に留まってました。一方で、グループホームの約6割が「ケアマネの確保に苦慮している」と回答しています。

国としてグループホーム運営の厳しい状況を把握し、抜本的な改善を行っていくことが求められています。

この記事の

この記事の

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定