神戸市は補助金が支給される市独自の認定制度や、再就職のための講習などを実施

神戸市では、事業者向けの支援として「介護従事者 資格取得研修受講費補助事業」を行っています。

これは当該施設に勤務する職員が、喀痰吸引等研修を受ける際、その費用の一部を神戸市が補助するものです。

対象となるのは「市内の特別養護ホーム」で、「登録喀痰吸引等事業者、または登録特定行為事業者として登録されている、あるいは登録申請中か登録申請を行う予定がある」事業所です。

登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修の受講費について、法人が負担した額の半分を、受講者1人につき最大6万円まで補助しています。

なお神戸市は、この補助制度を利用する前に、兵庫県が委託して実施している「介護職員等によるたんの吸引等に係る研修事業」の受講を推奨しています。

必要書類を神戸市役所の高齢福祉課へ持参、もしくは郵送で提出することで申請できますが、研修終了後にも必要書類の提出が必要となる点に注意が必要です。

加えて神戸市には、「神戸市高齢者介護士認定制度」という独自の認定制度があります。

これは、市内の施設や訪問系事業所で介護業務に3年以上5年未満、継続して従事している職員を対象とした制度。

申請後に講習会を経て認定試験を受験し、合格者には神戸市長名で認定証が授与されます。

この認定は、介護職員処遇改善加算の昇給要件である「資格」「評価」の基準としても承認されています。また、合格者にはキャリアアップ支援として、介護福祉士の試験に合格するまでの最長5年間にわたり月額1万円の支援金が支給されます。

また、これらの「喀痰吸引等研修」や「神戸市高齢者介護士認定制度」の受講を促進するため、職員が受講している期間の代替職員の人件費などの補助制度も用意しています。

その他、神戸市では「介護職再就職支援講習」という講習も行われています。

この支援講習は、介護福祉士、実務者研修、介護職員初任者研修等の資格を持っているものの、介護現場から離れている方、または介護現場に就業したことのない方が対象です。最新の知識や技術をあらためて身につけることができ、安心して現場に入れるようサポートします。例えば、2023には「制度と仕事・介護福祉の専門性」、「適切なケア・介護技術」、「認知症とコミュニケーション・看取りのケア・今後の就業」等の講座を、無料で受けることができます。

神戸市の高齢化率は28.8%と3.4人に1人以上が高齢者。その層を支える専門職は必須

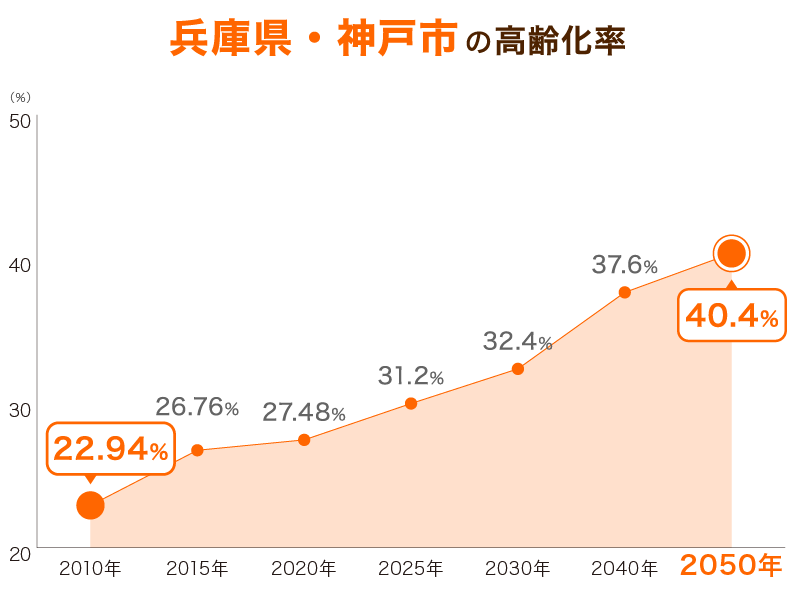

出典:「統計ダッシュボード」(総務省)

「日本の地域別将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所)

2023年2月時点の神戸市の人口は150万6,516人でした。

このうち、65歳以上の高齢者は43万3,667人で、高齢化率は28.8%となっています。

高齢化率の全国平均は、2023年9月時点で29.1%で、同市の高齢化率は全国平均をわずかに下回っています。

なお、2023年2月の同市の75歳以上の後期高齢者は23万6,544人、後期高齢化率は15.7%でした。

推移を見ていくと、同市の人口は2011年の約154万5千人がピークとなり、その後は減少傾向が続いている状況です。

一方、高齢者人口は、2011年2月の14万4,723人から12年間で18万人以上増加しました。

また、2023年2月時点で高齢者率が最も高いのは長田区で33.6%、最も低いのは中央区で22.0%でした。

高齢化率は長田区と中央区の間で11.6%の差があることから、地域ごとの差は小さくないことが分かります。

また、長田区の人口は9万4,791人と、すべての区のなかでも最も少なくなっており、過疎化が進む場所の高齢化率が高くなるという、全国に共通する傾向が当てはまっているようです。

国立社会保障・人口問題研究所が発表した『日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)』では、今後の神戸市の人口は2025年に150万1,306人、2030年には145万9,932人、2035年には141万1,298人、2040年には135万6,556人と、年間1万人に迫るペースで減っていくことが予想されていました。しかし、実は2023年10月、推計人口が150万人を下回ったと発表され、想定以上のペースでの人口減少が確認されています。

そのなかで高齢化率は上昇を続け、2025年に31.2%と30%の大台を突破し、2040年には37.6%と、5人に2人近くが高齢者という状況になると推計されています。

このうち、後期高齢化率は、2025年に19.2%、2030年には20.7%となり、2040年には22.1%と、5人に1人以上が後期高齢者という状況になるとみられているのです。

実数を見ると、2015年2月から2023年2月までの8年間で高齢者人口は3万3,000人以上の増加となっているのに対し、後期高齢者人口は4万8,000人以上の増加となっています。65歳以降の高齢者の増加だけでなく、その中でもより高齢な方が増加している、というのが現状です。

神戸市は人口の減少と高齢化率の上昇が今後ますます顕著になり、介護領域の専門職の活躍が期待されています。