外出自粛で高齢者の健康状態が悪化

人と会うことが減った影響で「物忘れ」が気になる人が増加

3月23日、筑波大学大学院の研究グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大によって続く外出自粛が、高齢者の健康に深刻な影響を与えているとの調査結果を発表しました。

調査は新潟県見附市や千葉県白子市など全国6つの自治体と協力して行われ、40代以上の人にアンケートをとる形式で実施。約8,000人から有効回答を得ています。

調査結果によると、昨年11月時点で外出頻度が週1回以下である人は、70代で22%、80代で28%、90代だと半数近い47%に上っていました。コロナ禍の中、高齢者の外出回数が大きく減少している実態が改めて明らかにされています。

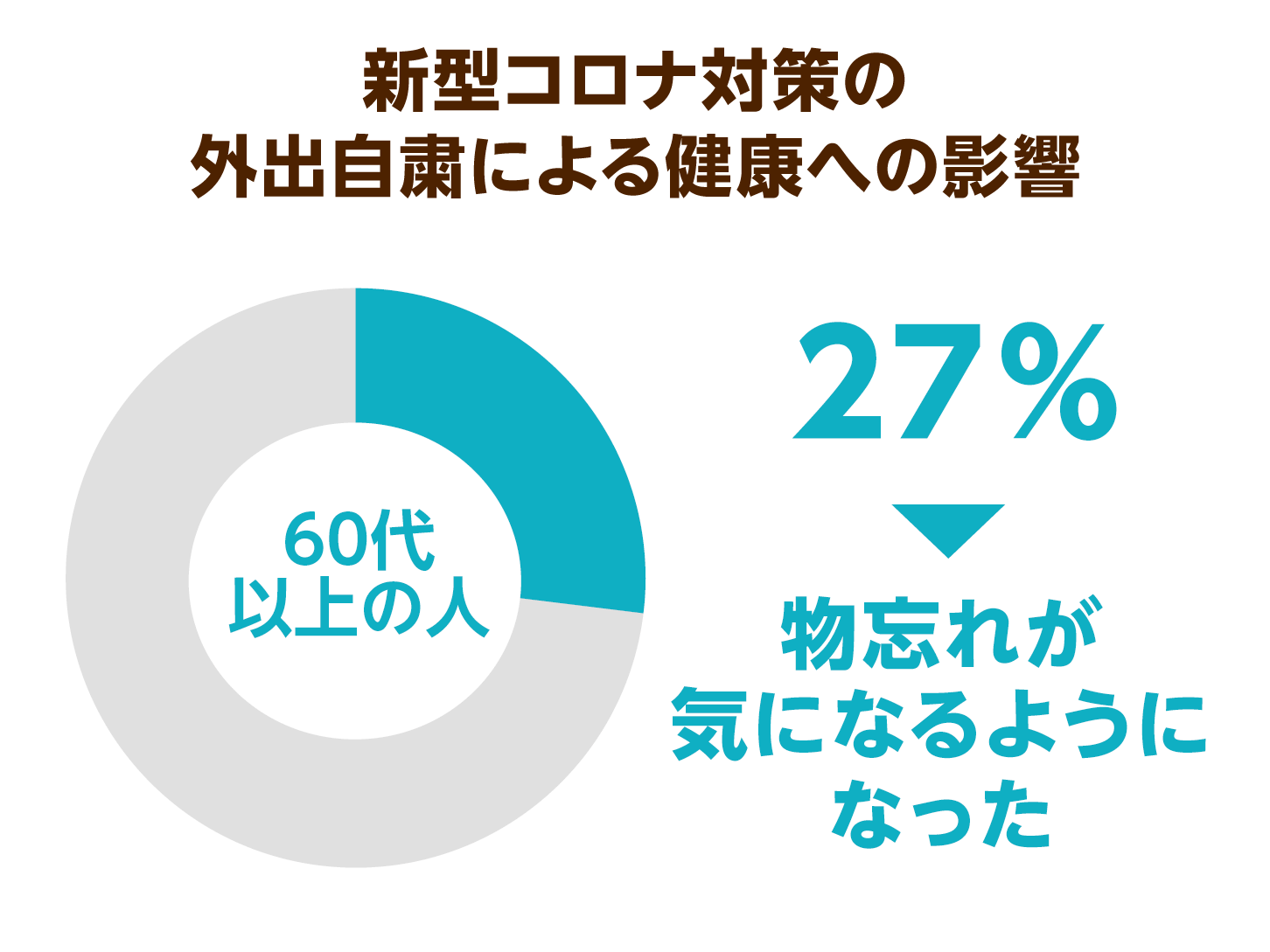

また、外出機会の減少により、今回調査対象となった40代以上の17%が「自分の健康状態が悪くなっている」と回答。

さらに60代以上では、27%の人が「同じことを何度も聞くなど、物忘れが気になるようになった」、50%の人が「生きがい、生活意欲がなくなった」との回答をしていました。

外出できない状態が続くことで、高齢世代は運動不足による体の不調だけでなく、認知機能の低下や精神状態の悪化も生じていることがわかったのです。

現状も新型コロナは収束には向かっていません。できるだけ外出を控えるべき状況は今後も続くとみられ、高齢者は運動機能だけでなく認知機能や心の状態を健全に保てるように注意が必要です。

緊急事態宣言後も予断を許さない状況が続く

3月21日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に発出されていた緊急事態宣言が解除されました。

一方で、感染の再拡大への不安は払拭されていません。

1都3県では3月末まで不要不急の外出自粛を引き続き要請。

飲食店に対する営業時間短縮要請は、20時から21時へと緩和されたものの、なお継続されています。

3月下旬現在、新型コロナの感染者数は首都圏を中心に下げ止まっているのが現状です。

3月23日時点で発覚した東京都の新規感染者数は337人で、1週間前から37人増加しています。

しかも23日時点で発表されている感染者数は、21日の緊急事態宣言の解除より前に感染した人たち。

つまり、緊急事態宣言下においても、感染者数は増えていたのです。

また、1都3県のみならず全国的にも多くの新規感染が確認されつつあり、3月23日だけで47都道府県における新規感染者数は合計1,503人に上っています。

感染拡大を防ぐため、何より自分自身が感染しないようにするために、4月以降もできるだけ外出を控える必要があるでしょう。

高齢者におけるフレイルの現状

心身が衰えるとフレイル状態に

長引く外出自粛生活で心配されるのが、高齢者のフレイルです。

フレイルとは、要介護状態とまではいかないものの、加齢により心身機能に著しい低下がみられる状態を指します。

具体的なフレイルの基準としては、Linda Fried博士が提唱した以下のものが採用されることが多くなっています。

- 体重の減少(意図しない年間4.5kg以上もしくは5%以上の体重減少)

- 主観的疲労感(「何をするのも面倒」だと週3~4日以上感じている)

- 日常生活における活動量の減少

- 歩行速度の低下

- 握力(筋力)の低下

コロナ禍により家の中に閉じこもった状態が続くと、体を動かさないために食欲が落ちて低栄養となり、体の筋力も低下。筋力が衰えていくと次第に生活上の動作が鈍くなっていき、さらに体を動かす意欲が失われていきます。

こうした悪循環に陥ると、ただでさえ加齢による筋肉の衰えがある高齢者の場合、フレイルが一気に進行しかねません。

フレイルが進むと免疫力が低下するため、感染症にかかった際に重症化するリスクが高まります。

高齢の方は新型コロナへの感染を防ぐと同時に、フレイル予防を心がけた生活を送ることが大事です。

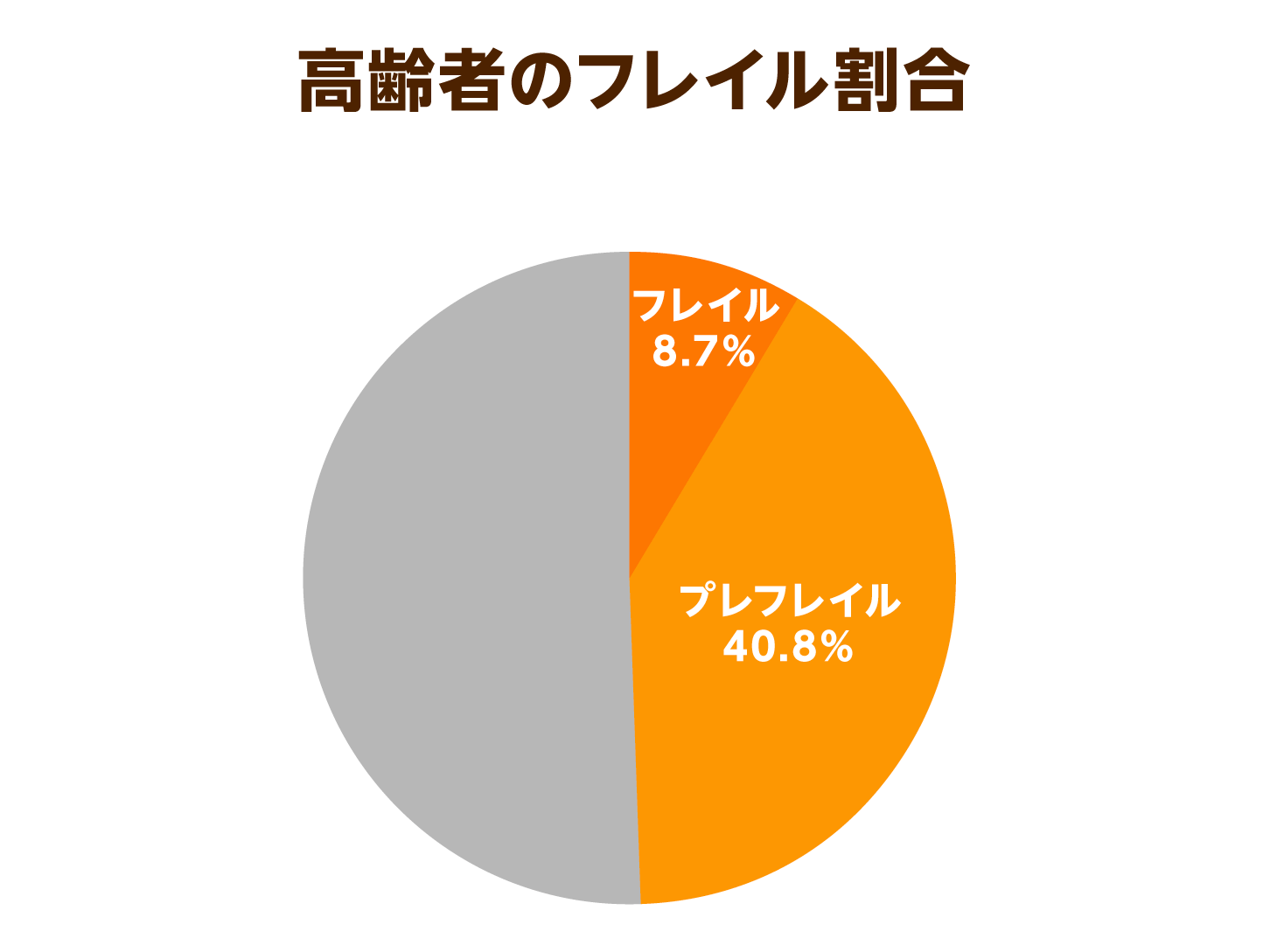

日本人高齢者の8.7%がフレイル状態

昨年9月、東京都健康長寿医療センターは日本人高齢者のフレイル割合に関する調査結果を公表しました。

この調査は、2012年に行われた全国高齢者パネル調査の参加者のうち、訪問調査に応じた高齢者2,206人のデータを解析する形で実施。

それによると日本人高齢者全体のうちフレイルである人の割合は8.7%。

日本人高齢者の約1割が、フレイルに該当する心身状態であるわけです。

さらにフレイルの前段階である「プレフレイル」に当たる人の割合が40.8%に上っていることも明らかにされています。

また、調査対象者の属性を踏まえて解析したところ、「女性」「高齢」「社会経済状態が低い」「健康状態が悪い」という人ほど、フレイル割合が高い傾向がみられたとのこと。

地域別にみると、フレイル割合はおおむね西日本が高く、東日本が低めになるという「西高東低」の状況にあることもわかりました。

あくまで日本人高齢者の全体像・傾向を捉える分析結果なので、個別にみれば当てはまらない人もいます。しかし、フレイル割合が高めとなる属性に該当する方は、そのことを心に留めつつ予防を心がけましょう。

フレイルへの新たな対策

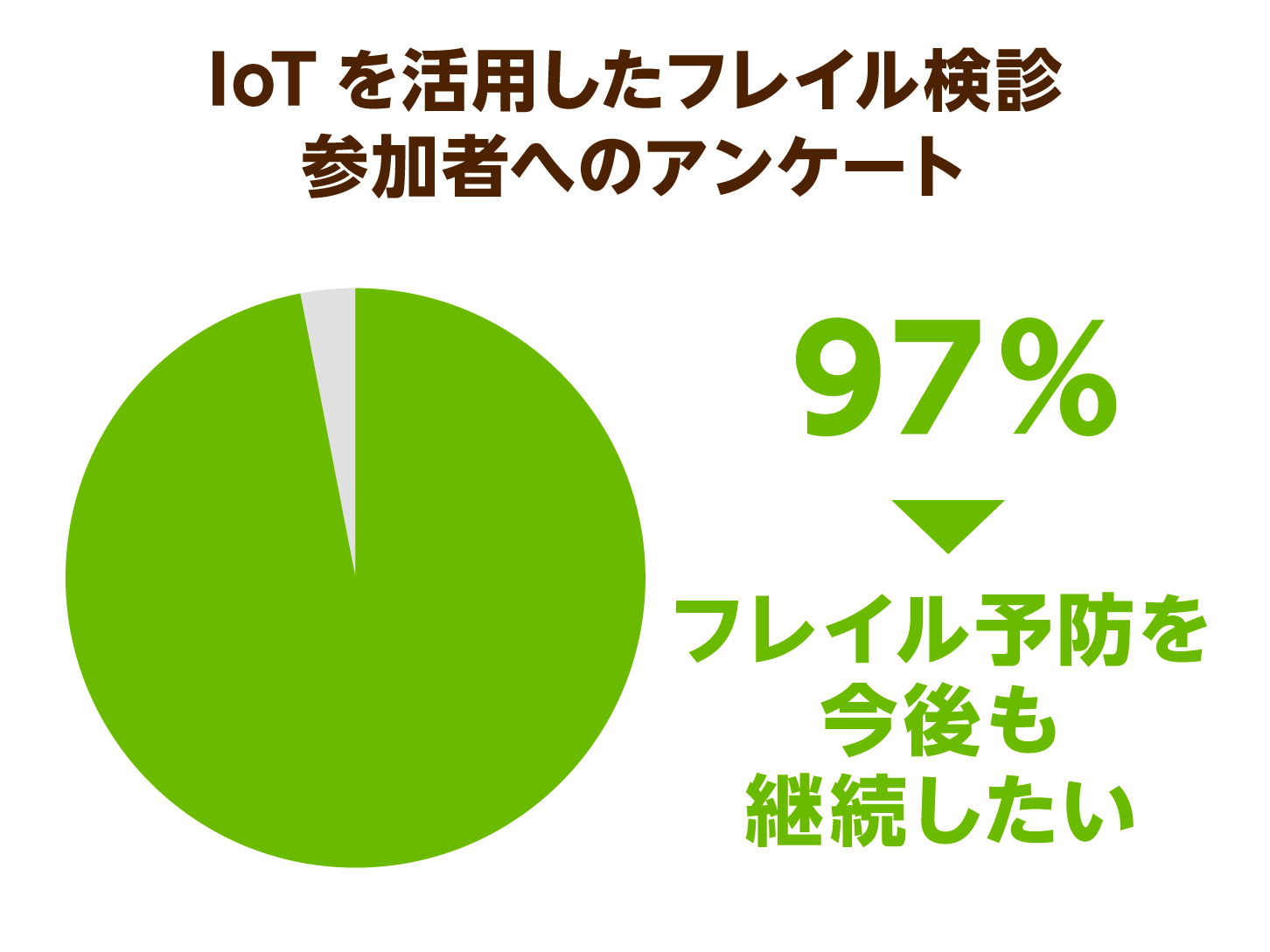

秋田市ではIoTを活用したフレイル検診を実施

現在、フレイル対策に力を注いでいる自治体もあります。例えば秋田県内の各市町村では、IoTを活用したフレイル健診が実施されています。

健診では体組成測定や舌圧測定、オーラルフレイル測定、チェックリスト方式の問診を実施。

健診で用いる測定機器やタブレット端末はすべてネットワークに接続されており、健診結果はすべて自動で作成されます。

参加人数が20人程度であれば、計測からレポートを渡すまでにかかるのは2時間ほど。

即日で結果を出せるのです。

この健診は秋田県内の各市町村において2019年から実証実験の形で開始されており、参加者を対象とした調査では、97%もの人が「フレイル予防を今後も継続したい」と回答しています。

フレイル予防に対する県民の意識を高めるという点でも、大きな効果があったわけです。

秋田県は現在「健康寿命日本一」という目標を掲げており、官民連携で「秋田県健康づくり県民運動推進協議会」を立ち上げるなど、健康増進・フレイル予防への取り組みを進めています。

科学的な筋トレにも注目が集まっている

最近では高齢者のフレイルを防ぐ科学的な筋トレが盛んになりつつあり、必要な器具をそろえている高齢者施設も多くなっています。

例えば大阪市にある特別養護老人ホームでは、館内にエアロバイクなどの運動器具を設置。

要支援・要介護の認定を受けた人が「機能訓練特化型リハビリテーション」を受けられるように、筋トレや運動ができる環境を整えています(日本経済新聞2021年2月28日より)。

この施設のリハビリメニューは、フレイル予防を意識している点が特徴。

事前に看護師が有酸素運動や筋トレを行えるかどうかを判断し、運動を行う際も理学療法士などが適宜指導や助言、見守りを行うので、無理なく体を動かせます。

現在は新型コロナへの感染防止対策を進めつつ、サービスを継続するための模索を続けているとのことです。

今後こうした施設が全国的に増えていけば、日本人高齢者全体のフレイル予防も進むでしょう。

ただし現状、高齢者のリハビリを行っている高齢者向けの施設からは、有効性を示す科学的なデータが出されていません。

将来的にフレイル予防につながる運動ができる施設を増やしていくには、既存施設における筋トレや有酸素運動の有効性を示す大規模なデータを収集する必要もあります。

今回はコロナ禍における高齢者のフレイル問題について考えてきました。外出自粛の状況が続く中、高齢者はフレイルに陥るリスクが高まっていますので、感染対策を十分にしたうえでフレイル予防・健康維持に心がけることが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定