大きく動き出した高齢者の自立支援

自立支援促進に対して大きく加算

2021年度の介護報酬改定に伴い、特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院の入所者を対象に、自立支援・重度化防止を推進するための「自立支援促進加算」が定められました。

入所者1人あたり月300単位という大型の加算で、厚生労働省も「目玉の加算のひとつ」としています。寝たきり予防・重度化防止のための推進のプロセスが評価対象となり、今後は対象施設で体制づくりが進むと予測されます。

こうした自立支援のための動きが強まったのは、2017年の介護保険法改正がきっかけでした。背景には「老々介護」や「医療費の増大」などの問題があります。

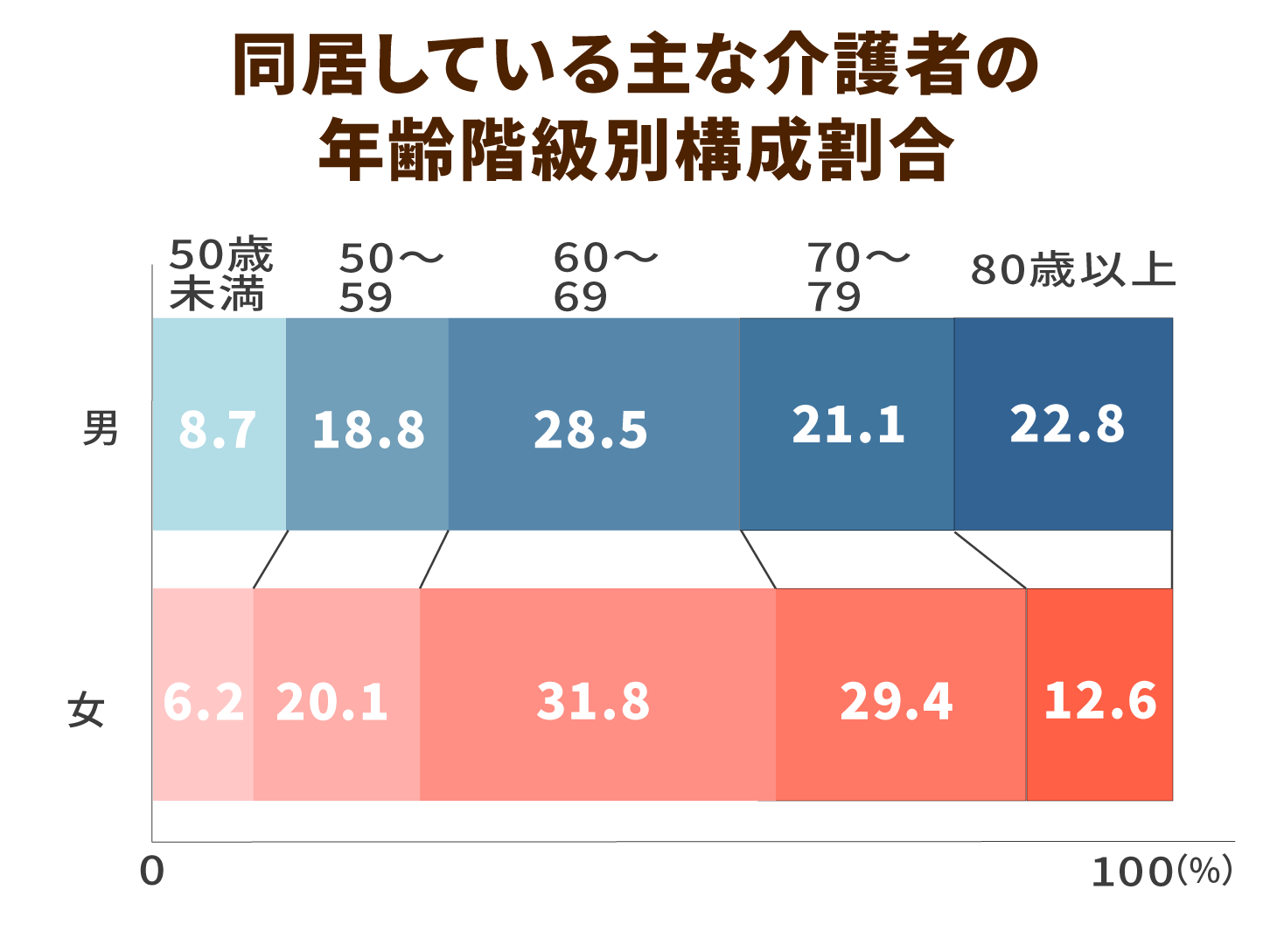

特に高齢者の介護を高齢者が行う「老々介護」は年々増加傾向にあり、介護者の負担は増す一方。

介護者が60歳以上の割合は、男性で72.4%、女性で73.8%にのぼります。

こうした状況を好転するためにも、要介護と認定された高齢者でもリハビリ次第で日常生活を送れるようにし、要介護の状態からひとりでも多くの人を改善する必要があると考えられています。

介護における自立支援では、主に寝たきりの改善・予防を目的にしています。

治療のために安静にする状態が長く続くと、体の機能が低下して寝たきりとなってしまいます。

こうした状態を予防するため、日常生活に必要な動作を高齢者が行えるよう、運動機能の回復を促す必要があります。

そこで、各自治体や施設などでは、ケアプランを作成し、リハビリなどを実施しています。

科学的介護の活用も視野に

今回の改定で、「自立支援促進加算」が算定されるために必要とされるプロセスは以下の通りです。

- 定期的なアセスメントの実施…すべての入所者について、リハビリテーション・機能訓練、日々の過ごし方等に係るケア等の実施により、利用者の状態の改善が期待できるか等の医学的アセスメント所定の様式に準じて実施する

- ケアプランの策定・ケアの内容等に係る会議の実施…医師、ケアマネージャー、介護職員等が連携して会議を実施し、上記アセスメントを踏まえた、リハビリテーション・機能訓練、日々の過ごし方等について、所定の様式に準じて計画を策定する

- CHASE(※現在は「LIFE」に改称)を活用したPDCAサイクルの推進…厚生労働省(CHASE)にデータを提出し、フィードバックを受けることで、ケア計画の見直し等において活用し、PDCAサイクルを推進する

ポイントとなるのは、厚生労働省が活用を推進する介護保険データベース「LIFE」へのデータ提出です。

「LIFE」には、介護利用者の状態や各種サービス内容に関する膨大な情報が蓄積され、そのデータをもとに各種制度にフィードバックしたり、エビデンスの確立などに活用されます。

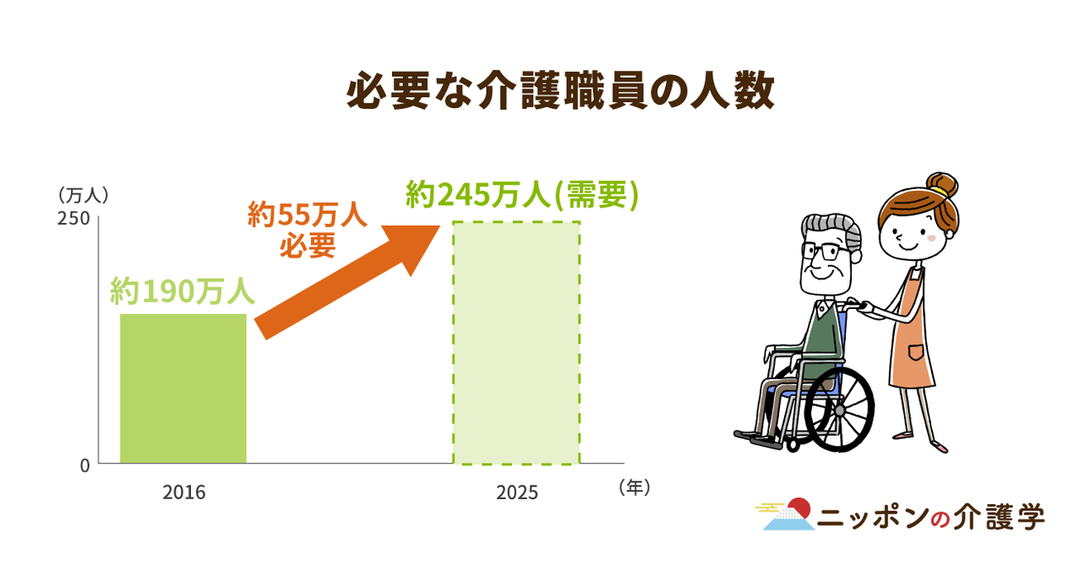

このようにICT(情報通信技術)やデータなどを活用した「科学的介護の導入」が、介護職員の人材不足に寄与すると期待が寄せられています。

その一方で、あらゆるデータを報告しなくてはならないため、介護職員の負担がさらに増えることも考えられます。

また、介護職員がデータにばかり気を取られ、利用者に対する細やかなサービスが低下してしまうという意見も上がっています。

いずれにしても、これまでとは異なる新たな取り組みのため、導入当初に多少の問題が生じる可能性があるのは確かではないでしょうか。

自立支援促進のための取り組み

各自治体で実施されている具体例

自立支援に対する取り組みは、自治体レベルでも広がっています。

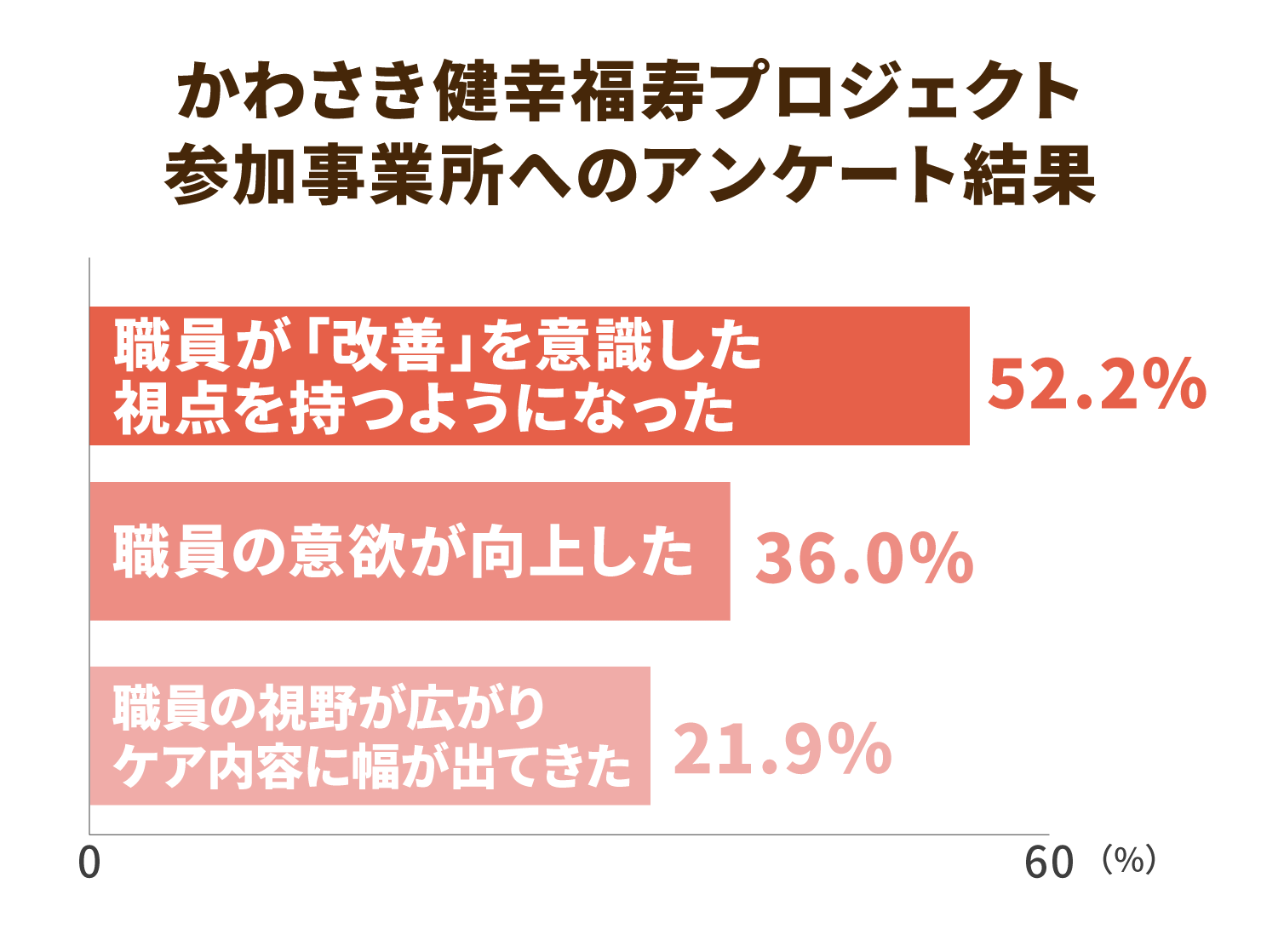

神奈川県川崎市では、「かわさき健幸福寿プロジェクト」を2016年から実施。

これはケアマネージャーを中心に、地域の訪問介護やデイサービス、通所リハなどと連携して要介護者の介護度の改善に向けた取り組みを支援しようとするものです。

この制度では一定期間で要介護度や日常生活動作に改善が見られた場合、参加した施設などにインセンティブが付与されます。

すでに3,000以上もの事業者と1,750名の介護サービス利用者が参加しており、川崎市の要介護度改善率は全国平均を上回りました。

参加事業者へのアンケートでは「職員が改善を意識した視点を持つようになった」が約50%、「職員の意欲が向上した」という回答が36%にのぼり、確かな効果が出ているようです。

また、三重県桑名市では、自立支援のためのサービス施設「くらしいきいき教室」を設けました。運動、栄養、口腔、認知などのリスクを抱える要支援1、2の高齢者を対象に、地域の医療・介護専門職が通所型と訪問型の両サービスを短期集中で提供する制度です。

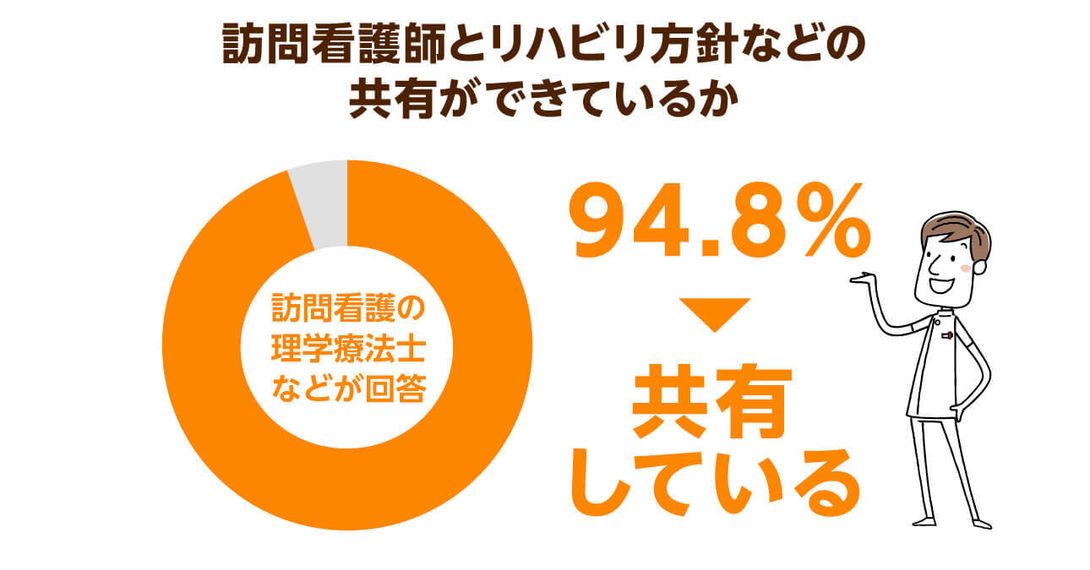

このサービスでは、主にリハビリテーション専門職がアセスメントとモニタリングを実施。

通所型では機能回復訓練、訪問型では生活環境の調整や指導、アドバイスなどを行います。

自己負担額も月1,800~2,200円と安価で、幅広い高齢者が利用しやすくなっています。

民間にも広がる自立支援の包括的ケア

こうした自治体による取り組みは、介護事業者だけにとどまらず、様々な民間企業や団体に広がっています。

愛知県豊明市では、「公的保険外サービスの創出・促進に関する協定」を結んだ事業者と連携して、要介護の高齢者に対する生活支援の枠組みを拡げ、自立した生活を送ることができるまちづくりを進めています。

介護保険だけに頼るのではなく、保険外のサービスを促進するという考えのもと、天然温泉施設、買い物配達サービス、スポーツクラブ、歌謡教室など多様な民間サービスを受けることが可能となります。

また、高齢者・介護業界に関連した企業による「自立支援」委員会が立ち上がるなど、科学的、かつ包括的なケアを目指す動きもあります。

自立支援のための介護サービスは、今後もますます充実していくでしょう。

自立支援策の問題点と現状

財政的インセンティブは本当に有効か?

介護サービスのなかでも、寝たきりの改善を実現するためには、多大な労力と時間がかかります。

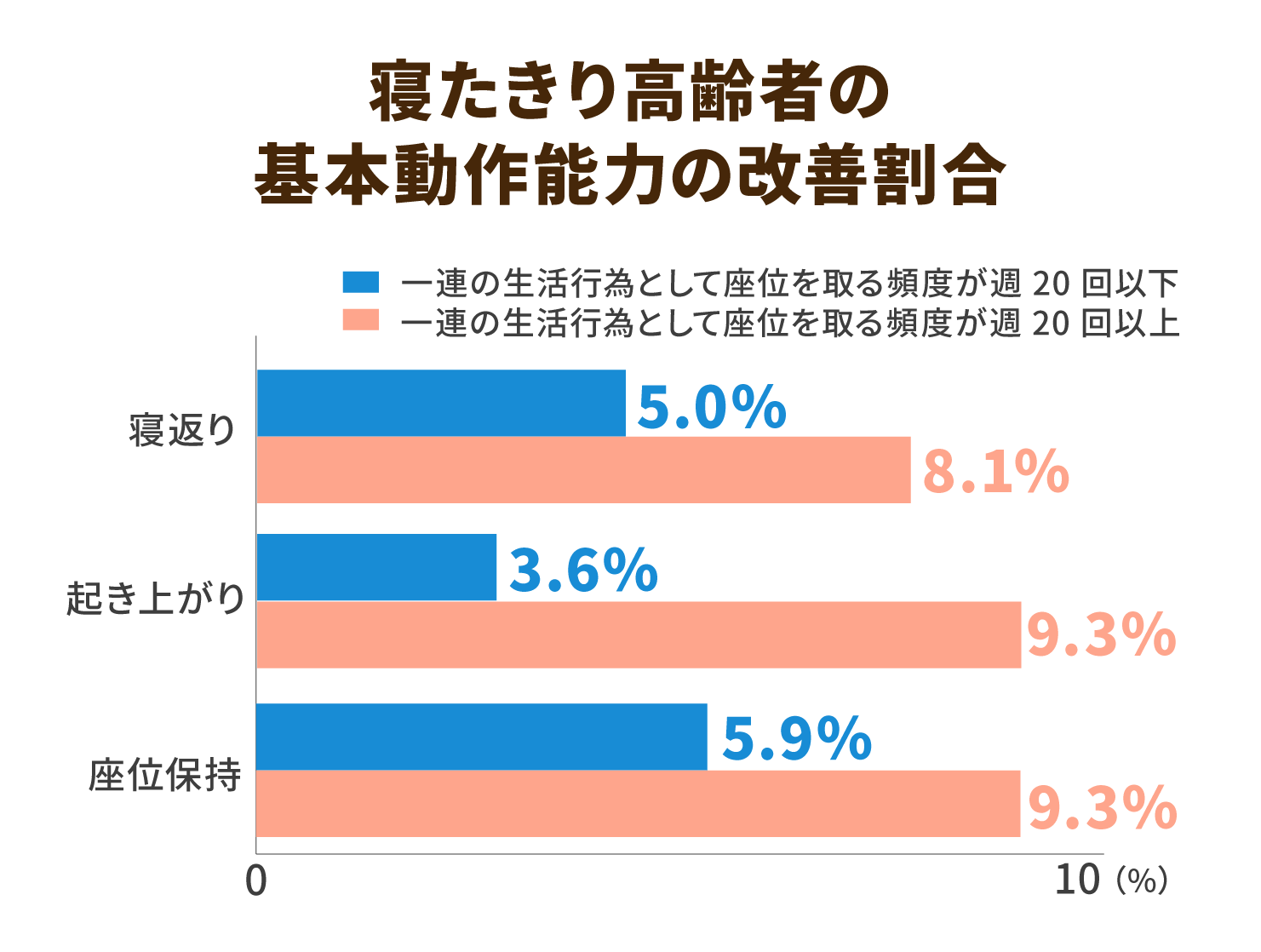

下のグラフは、介護医療院と介護療養型医療施設における日常生活自立度C以上の利用者(ベッドの上で生活を送る寝たきり高齢者)が、6ヵ月の介護期間で基本動作を改善した割合を示しています。

一定の効果は現れていますが、いずれも10%以下と、寝たきり改善の難しさを物語っています。

自立支援の取り組みが広がる一方で、一度寝たきりの状態になった高齢者の介護度を改善するのは容易ではありません。

そのなかで、インセンティブなどの制度ばかりが強調されると、事業者も報酬が目的になってしまいかねないという声も挙がっています。

また、自治体も介護保険からの離脱が目的となってしまい、高齢者の自立という目的を見誤ってしまうのではないかとも指摘されています。

自立した後まで見守る視点が肝心

また、自立に至った高齢者をどうやって見守っていくかという問題もあります。介護サービスから離れた高齢者が、今度は孤独に直面するケースも少なくありません。

このような高齢者は、次第に外出が少なくなり、寝たきりや介護予防のための運動がおろそかになってしまうことも考えられます。

各自治体では、体操教室などを開催して、自立した高齢者の受け皿を用意していますが、移動距離の問題などで、通わなくなってしまう人もいるのです。

自立した高齢者が快適に生活を送れるような仕組みやサービスづくりが今後の課題といえるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定