高齢化で社会保障の受益と負担がアンバランスに

高齢化に伴い膨らむ社会保障費

2021年4月7日、政府の財政運営について議論する財政制度等審議会が行われました。

財政制度等審議会の会長である榊原定征氏は、団塊の世代が後期高齢者になることを踏まえると、経済構造の転換による生産性の向上や社会保障の受益と負担のアンバランス是正がますます重要になることに言及しました。

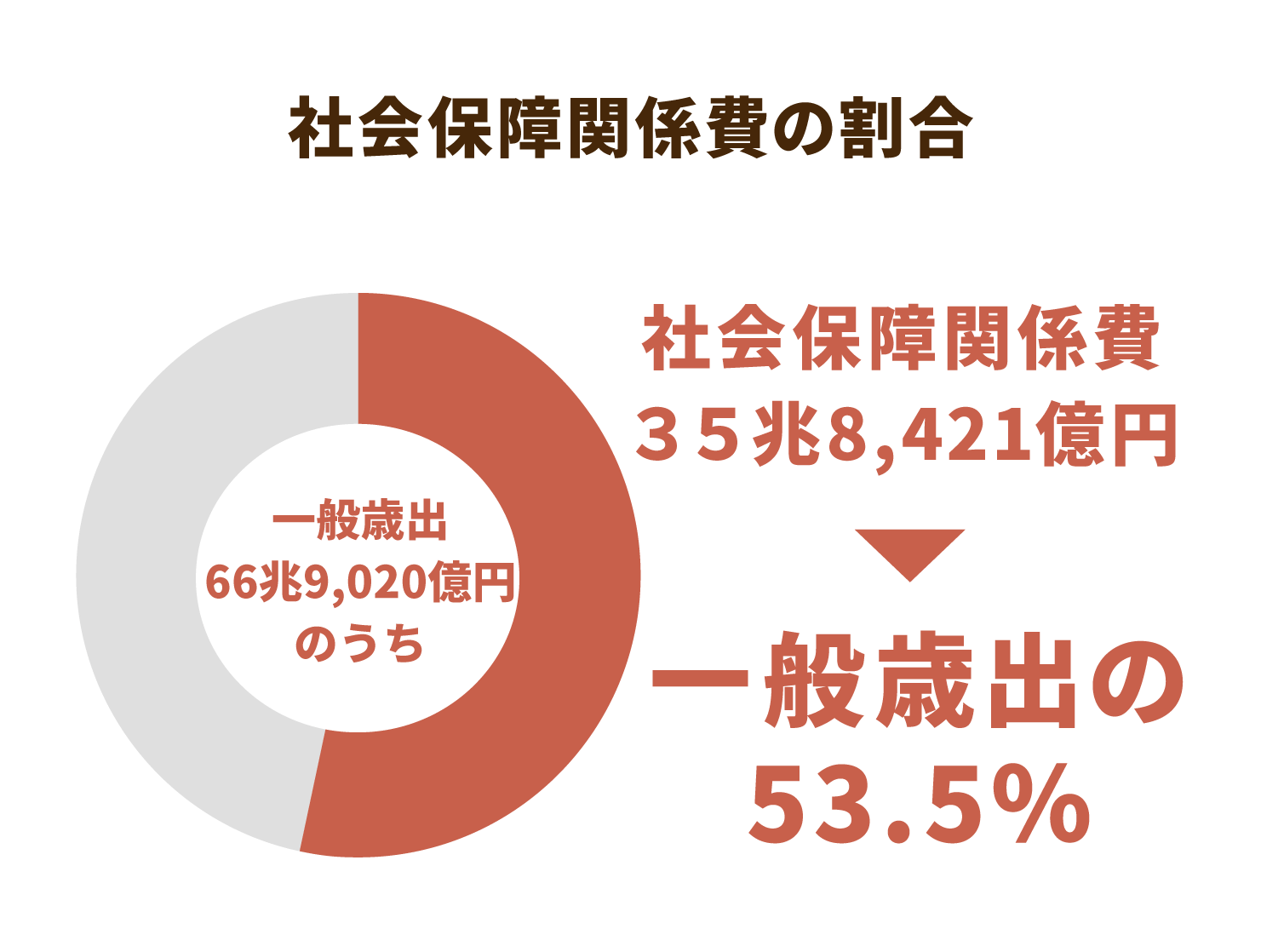

世界的にみても社会保障が整っている日本では、一般歳出のうち社会保障関係費の割合が非常に高くなっています。

令和3年度予算でいうと、一般歳出は66兆9,020億円であるのに対して、社会保障関係費は35兆8,421億円にも及んでいます。

日本では、高齢化に伴い社会保障関係費がどんどん膨らんできました。超高齢社会という現実に直面し、年金や医療、介護の費用が増加しています。

介護保険料が増加して生活に困窮する高齢者も

膨らむ社会保障関係費を補うため、個人が支払う介護保険料も増加しています。介護保険は加入する者が保険料を納めて、要介護認定を受けてから介護サービスを利用できる制度です。

介護保険制度は、公費や65歳以上の第1号被保険者が支払う保険料、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2被保険者)の保険料などによって支えられています。

介護保険料は、自治体によって支払う金額が異なったり、所得に応じて変わったりしますが、毎月の支払いが6,000円を超える市町村も少なくありません。中には、月に8,000円ほどの介護保険料を支払わなければならないところもあります。

実際のところ、生活に困窮している高齢者は多くいます。貯金を切り崩したり子どもや孫から仕送りをもらったりして、なんとかやりくりしている方も少なくありません。

社会保障費を抑制するための対応策

介護保険の自己負担を原則2割に引き上げも

高齢者への負担が大きくなりすぎるのは避けたいところ。しかし、膨らみ続ける社会保障関係費を補うために、財政制度等審議会では介護保険の自己負担を原則2割に引き上げる動きがみられました。

「後期⾼齢者(75 歳以上。

現役並み所得者は除く)であっても課税所得が28万円以上かつ年収200 万円以上(単⾝世帯の場合。

複数世帯の場合は、後期⾼齢者の年収合計が320万円以上)の⽅に限って、その医療費の窓⼝負担割合を2割とする」ということも議論されています。

支え手である現役世代の負担が重くなっていることも指摘されているためです。生活に困窮している高齢者がいる一方で、所得が少なくても貯蓄が多い高齢者世帯もあります。どのように公平性を保つかは慎重に議論すべき課題です。

財政制度等審議会では、これまで居宅のケアマネジメントでも自己負担を徴収することや、要介護2以下の給付を縮小することなども求めてきた経緯があります。

2020年以降、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中で、財政制度等審議会が今後どういった動きを見せるか注目を集めています。

社会保障の給付と負担の見直しの議論を再開させることも検討

新型コロナウイルス感染症の影響で、特に観光業や飲食業などは、大打撃を受けています。

厚生労働省が公表した調査によると、2021年1月末から2021年4上旬までに失業した人は10万425人もいます。ただし、これはハローワークを中心とした調査結果。調査に含まれていない失業者も相当数あるだろうと考えられます。

また、政府は新型コロナウイルス感染症対策として、院内感染防止に取り組む医療機関への診療報酬の特例として、初診料や再診料に一定の点数を加算するように決定しました。関連経費は、218億円です。

さらに、保健所の体制強化にも5億6,000万円を計上。プラス改定となった介護報酬や障害福祉サービス報酬は、事業者の感染対策の負担が重くなっている状況に配慮し、0.05%分を新型コロナウイルス感染症対策の措置として上乗せしました。

新型コロナウイルス感染症対策で多くの予算が必要とされています。しかし、新型コロナウイルス感染症という予測できない事態になっても、日本の高齢化は待ったなしです。

高齢化が進む日本で経済や財政が抱える構造的な課題にしっかり切り込み続ける必要もあると議論されています。

財政制度等審議会の会長である榊原定征氏は、社会保障の給付と負担の見直しの議論を再開させる方針を明らかにしました。

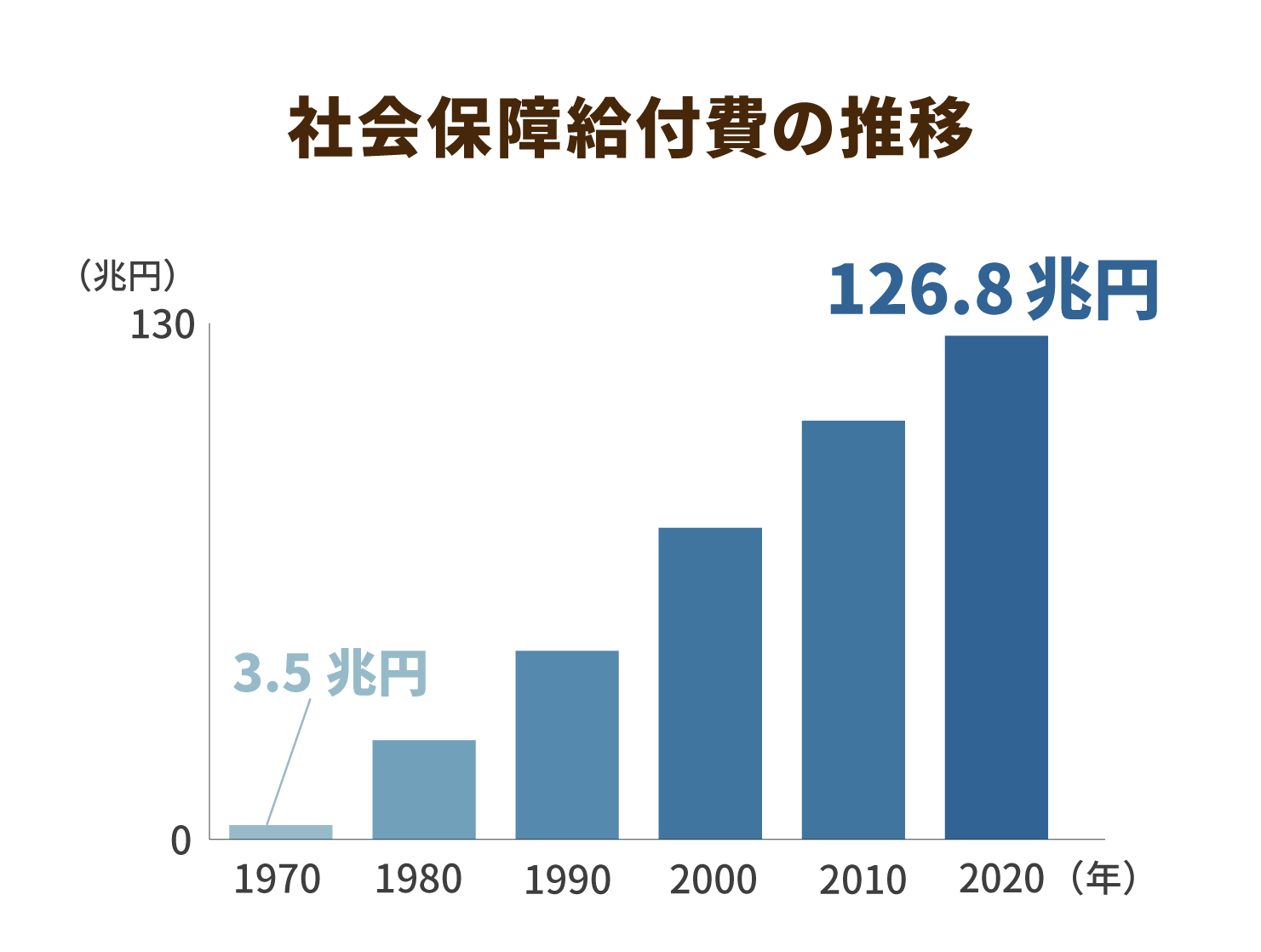

著しく伸び続ける社会保障給付費を考え直さなければいけません。2020年予算ベースでも、国民所得額が415.2兆円であるのに対し、社会保障給付費総額は126.8兆円で、右肩上がりで増え続けています。

医療費の節約と健康寿命の延伸がポイント

高齢化によって医療費が増加

日本では、高齢化により国民医療費が増加し続けています。その原因の一つとして高い薬剤費用が挙げられます。

政府は、厚生労働省の認可を得て製造販売される新薬と同じ有効成分を含む比較的安価なジェネリック医薬品を推奨していますが、まだまだ浸透しきっていない現状もあるようです。

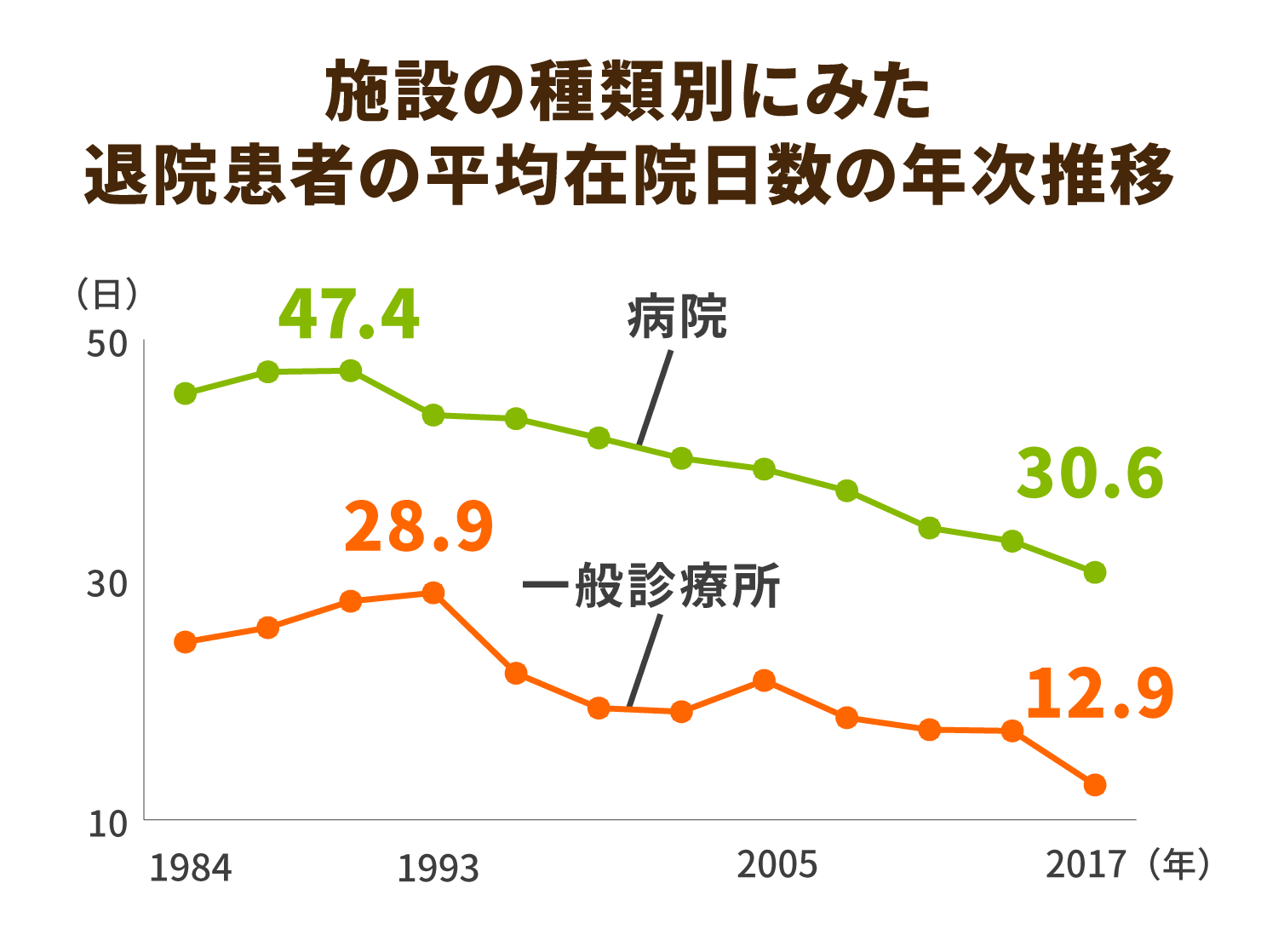

また、入院期間が長すぎるという問題もあります。厚生労働省が公表した『平成29年患者調査』によると、日本における入院日数の平均は病院で30.6日、一般診療所で12.9日でした。

医療の発達により、日帰り手術や数日の入院だけで済むケースも多くなっており、減少傾向がみられますが、それでも世界的にみるとまだまだ長いほうです。

医療費を減少させるためには、国民一人ひとりが健康に気遣ったり医療費を節約したりする姿勢が必要です。

医療費を減少させるためにできることを挙げてみましょう。

- 重複受診をやめて初診料を減らす

- 特定健診を受けて病気の予防をする

- 生活習慣を見直す

- ジェネリック医薬品を活用する

- 必要以上の薬を要求しない

- なるべく時間外受診を避ける

少し意識するだけでも医療費節約につながっていきます。たとえ一人ひとりにとってみると少額であっても、日本全体で考えると大きな差になってくるでしょう。

介護対策費の抑制のために健康寿命の延伸を図る

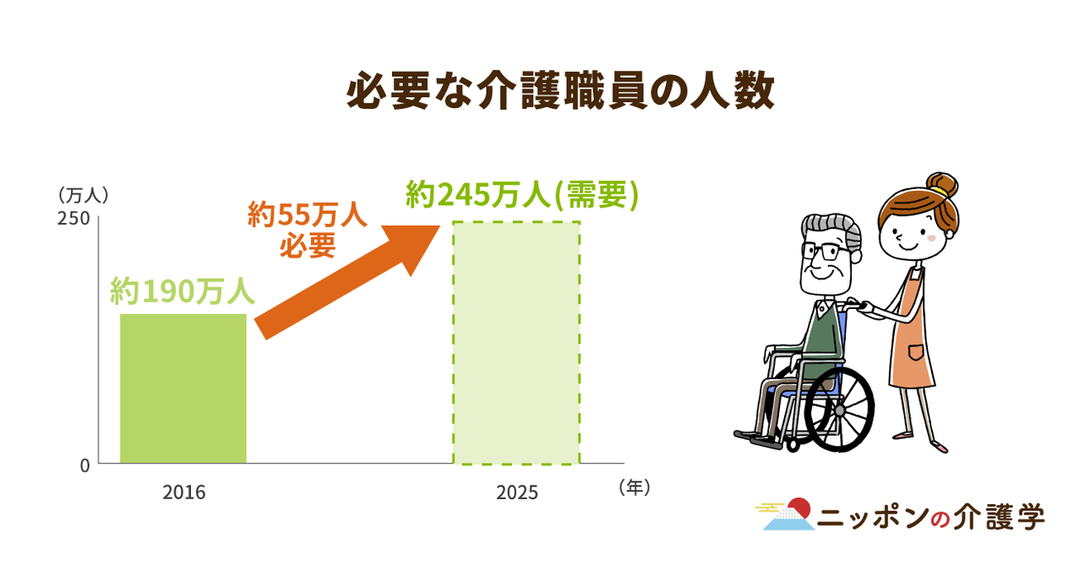

社会保障関係費の中でも著しい伸び率をみせているのが、介護対策費です。

介護対策費は、介護保険の給付費用が大半を占めています。そのほか、生活保護における介護扶助や介護休業給付なども費用に含まれます。

2022年度からいわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり始め、今後も急速に介護対策費が増加していくと考えられています。

すべてを国の借金である国債で補うとなると、子どもたちに負担を先送りすることになってしまうので、早急に手を打たなければなりません。そこで注目されていることの一つが、健康寿命の延長です。

政府は、社会保障関係費用を抑制するために以下の取り組みを進めています。

- 多様な就労・社会参加の環境を整える

- 健康寿命を伸ばす

- 医療・福祉サービスの改革によって生産性を向上させる

- 給付と負担の見直しを図る

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことをいいます。支援や介護を必要とせずに暮らせる高齢者を増やすのが政府の狙いです。

また、支援や介護が必要となった高齢者が利用する施設での生産性の向上も同時に行っていくべきだといわれています。適切にロボット介護を導入し、介護職員の負担を減らす取り組みも必要です。

無駄なコストはできるだけ省き、社会保障費を抑制していく未来を描きたいところです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定