令和3年度介護報酬改定で入浴介助加算が見直し

見直された入浴介助加算のポイント

令和3年度介護報酬改定で入浴介助加算が見直されました。

入浴介助加算とは、主にデイサービスにおいて算定される加算で、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定されます。

入浴介助には、高齢者の体に触れる行為だけでなく、高齢者が安全に入浴できているか観察する行為や見守りも含まれます。なるべく高齢者自身の力で入浴できるように促しているためです。

ヘルパーは、必要に応じて高齢者が転倒しないように声かけを行ったり、気分が悪くなっていないか確認したりします。

介護報酬改定における入浴介助加算見直しの目的として、高齢者が自分自身の力で、あるいは家族やヘルパーなどのサポートによって、それぞれの住まいで入浴できるようになることを支援します。

また、どうしても自宅での自立した入浴が難しい場合は、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員などと連携し、福祉用具の貸与・購入を図ったり、住宅改修といった浴室環境の整備に関する助言を行ったりするという方針を掲げています。

個別の入浴計画を立てることに

また、令和3年度介護報酬改定で新設された内容としては、以下のような事項が挙げられます。

- 専門職らが高齢者の自宅を訪ねて浴室環境をチェックする

- 高齢者に合わせた個別入浴計画を策定して実践する

一連の取り組みを通じて、高齢者の自宅における自立した入浴を目指していきます。

浴室環境をチェックする専門職とは、医師や理学療法士、作業療法士、介護福祉士、ケアマネージャーなどのことです。

そのほか、高齢者の動作についても評価できる福祉用具専門相談員や機能訓練指導員なども認められています。

また、個別入浴計画を策定する際は、介護職員や機能訓練指導員などが共同であたるべきだとされています。高齢者の入浴には、事故発生のリスクも潜んでいるためです。

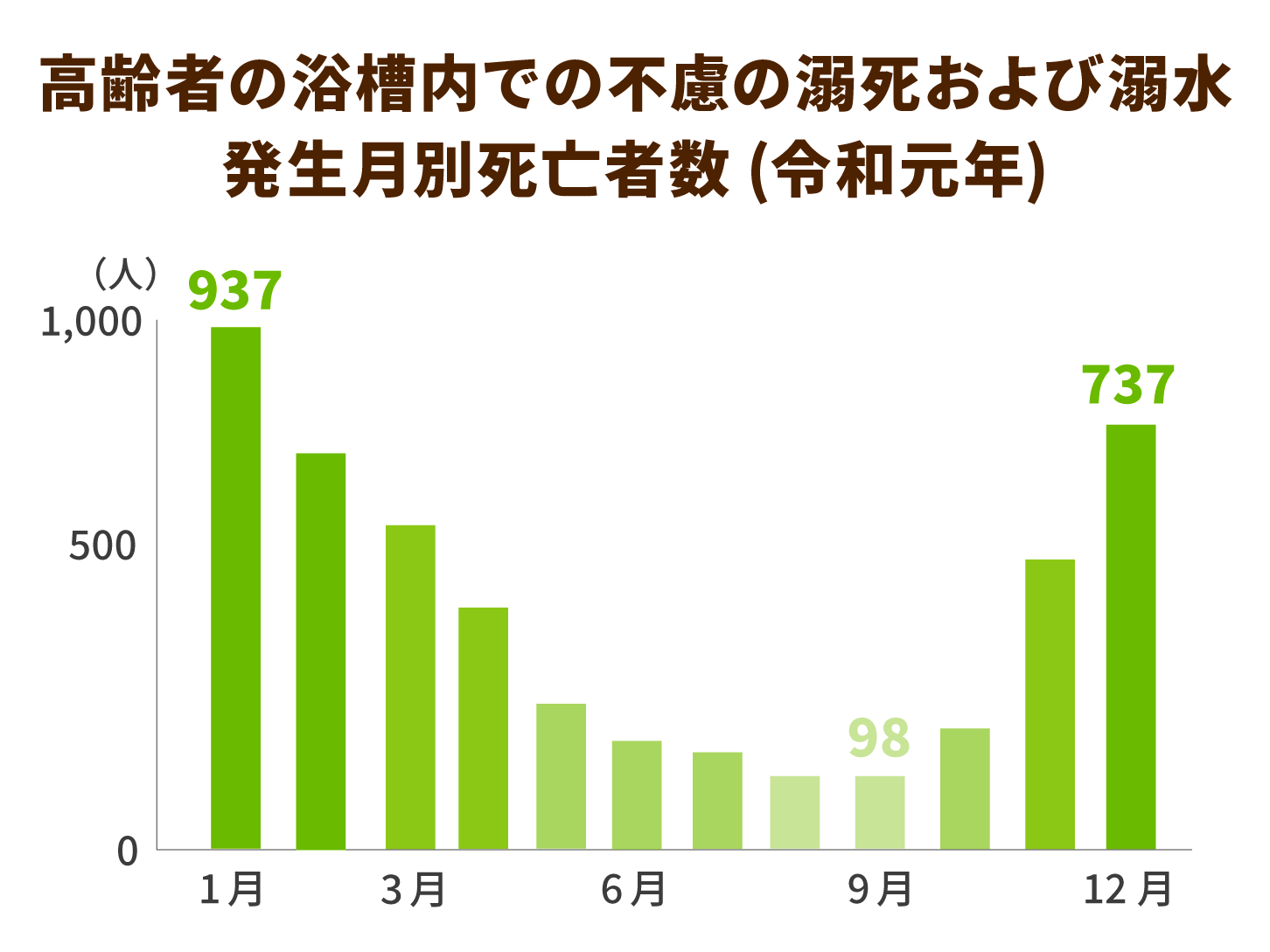

消費者庁の調査によると、高齢者の入浴中の事故は、1月をピークにして11月から4月に多く発生しています。

また、不慮の溺死および溺水による死亡者数は、年齢が上がるにつれて増加しています。男女別でみると、どの世代においても男性の死亡者数の方が多く、年齢が上がると男女差が広がる傾向がみられます。

入浴に潜むリスクとメリット

溺死やヒートショックには要注意

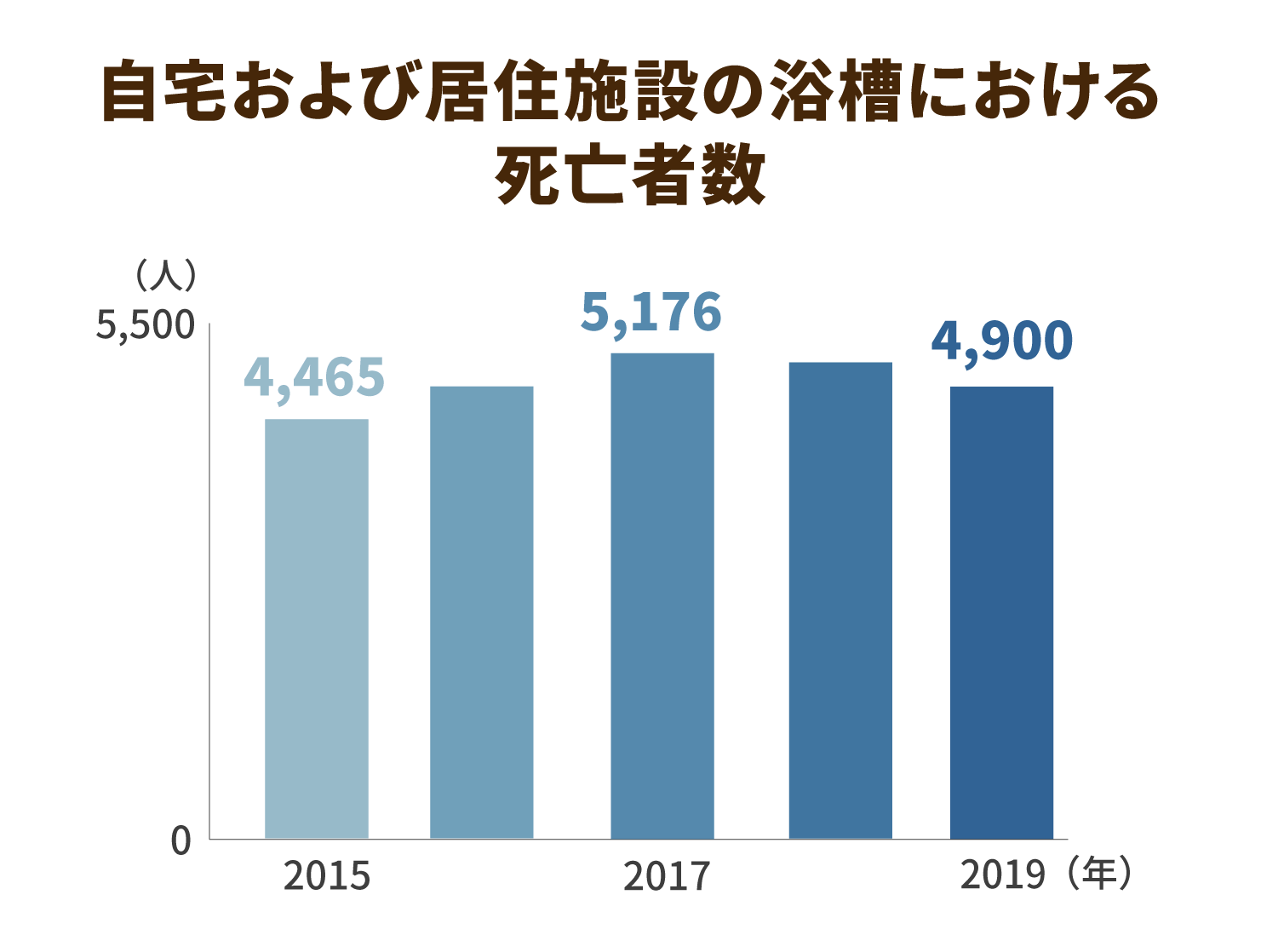

自宅および居住施設の浴槽における死亡者数は、年間5,000人ほどで高い水準で推移しています。

2019年における自宅および居住施設の浴槽における死亡者数は4,900人で、2008年の3,384人と比較すると、約10年間で約1.5倍に増加。

不慮の溺死および溺水事故のうち、71%が浴槽で起こっているので、入浴時に気を配らないといけない様子がうかがえます。

特に入浴中に溺死や溺水が起こる原因として、ヒートショックが挙げられます。ヒートショックとは、入浴前後の体温の急激な変化が体に大きな負担を与え、さまざまな健康被害をもたらすことです。

入浴中にヒートショックを起こしてしまった場合、そのまま失神や心筋梗塞、脳梗塞を起こして溺死につながります。

以下のような条件がそろったときにヒートショックが起きやすいと言われてます。

- 肥満や糖尿病、高脂血症などである

- 浴室や脱衣室に暖房設備がない

- 温度設定を42℃以上にしている

- 飲酒後に入浴する

- 浴槽に入る前にかけ湯をしない

ヒートショックのリスクを軽減させるためには、あらかじめ浴室や脱衣室を暖めたり、ぬるめのお湯にさっと浸かったりするようにしておくことも大切です。

また、万一入浴中に体調の急変があった場合に備えて、できるだけ自宅に家族がいるときの入浴を心がけると良いでしょう。

入浴すると介護リスクや認知機能低下を抑制できる

入浴中の事故が多く発生しているからといって入浴回数を大幅に減少させるのはおすすめできません。高齢者にとって入浴には様々なメリットがあるからです。

まず、入浴における動きや温熱刺激が一般的な運動と同様のトレーニング効果をもたらし、それが健康のために役立ちます。

また、入浴にはリラックス効果があり、認知機能の低下やうつを予防するという効果にも期待できます。

さらに、入浴することで血行が促進されたり発汗したりすることによって副交感神経が刺激され、安眠効果を得ることもできます。

衛生面でも、雑菌が繁殖する老廃物を入浴によって洗い流すことで、床ずれやかぶれなどの炎症を防ぐ効果にも期待できます。

高齢者の介護リスクや認知機能低下を抑制するためにも、生活の質を向上させるためにも、入浴のリスクを十分に理解したうえで適切な入浴習慣を確立させていきたいものです。

入浴介助サービスの質の向上が必要

入浴介助は自立支援を重視

理想を言えば、高齢者であっても毎日入浴したいところ。しかし、高齢者施設では、入浴頻度が3~4日に1回程度の入浴となってしまっています。

高齢者施設において高い頻度で入浴を行えていない理由のひとつとして、入浴介助が介護職員の体に大きな負担となることが挙げられます。

厚生労働省による高齢者施設を対象とした調査では、現場で働くスタッフが苦労した内容を複数回答可で質問したところ、入浴介助が58.3%と、排泄介助に次いで多い結果となりました。

そこで考えられているのが、介護職員の負担を軽減させることにもつながる自立支援を重視した入浴介助です。

入浴介助については、高齢者が自分自身の力で自宅で入浴できることを基本として考えるようになってきました。

福祉用具の貸与や購入、住宅改修などを行い、自宅の浴室環境を整え、自立支援を促すのです。

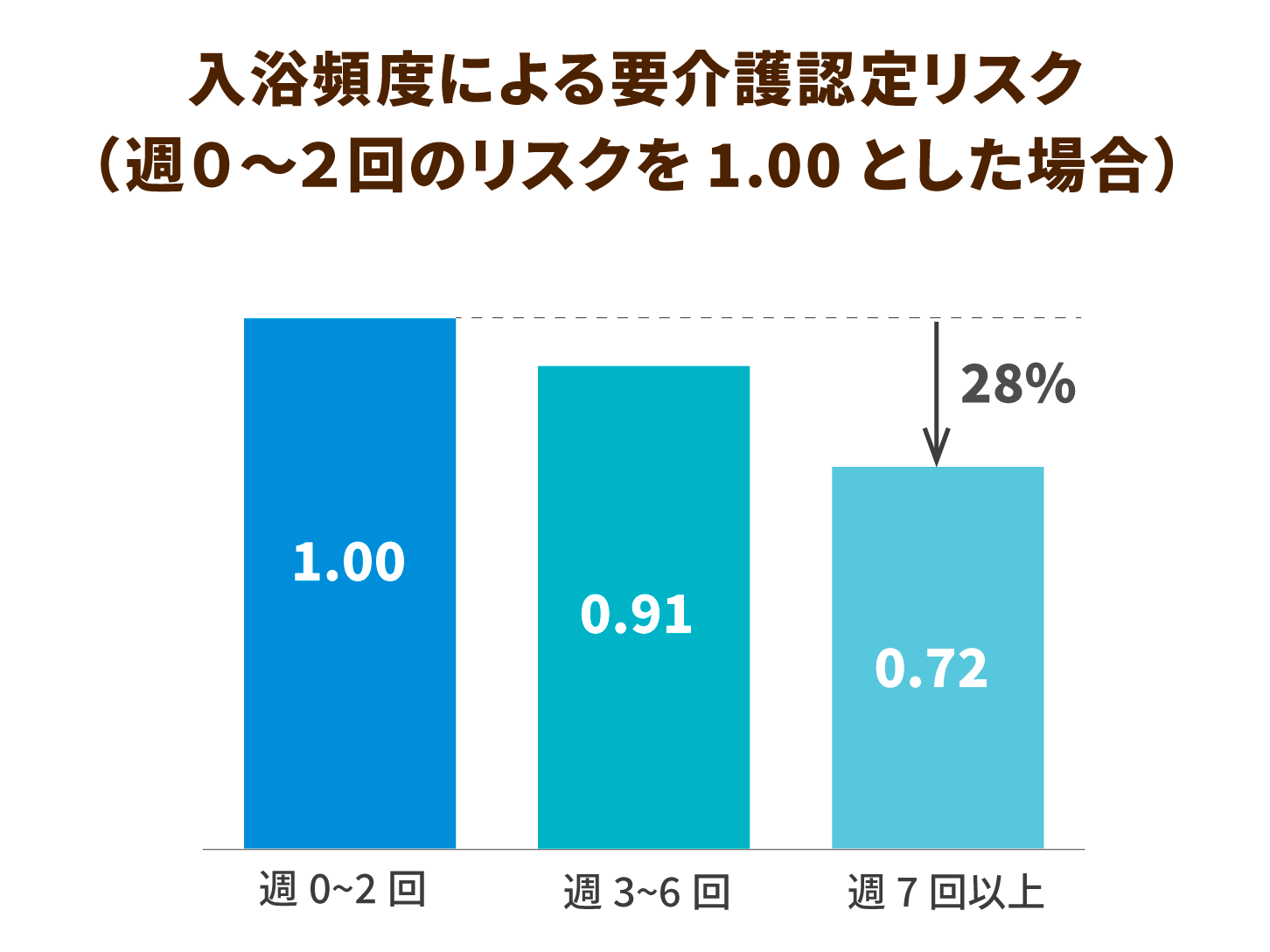

1週間に7回以上入浴する高齢者は、週2回以下の高齢者に比べると、要介護認定を受けるリスクが28%減少するという調査結果も発表されています。高齢者自身の入浴意欲を高め、介護予防につなげていきたいものです。

浴室環境を整えたうえで高齢者が自分自身の力で毎日入浴できるようになるのが望ましい形です。

専門家は自立支援を促しつつ入浴介助スキルアップに努める

厚生労働省は現在、自立支援の効果が高まるよう、必要な介護技術の習得に努めていくことを現場へ要請しています。

入浴における自立支援には、高齢者本人の意識と周りからの声かけが大切です。入浴する際に気を付けるポイントを積極的に声かけしてあげることで、高齢者は安心して入浴できるようになるでしょう。

高齢者自身が、独力で入浴できるという自信を持てるような取り組みは継続していきたいところです。

入浴のリスクを十分に認識したうえで、入浴に対するネガティブなイメージを払拭していく試みも必要となるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 10件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定