浮き彫りになったヤングケアラー問題

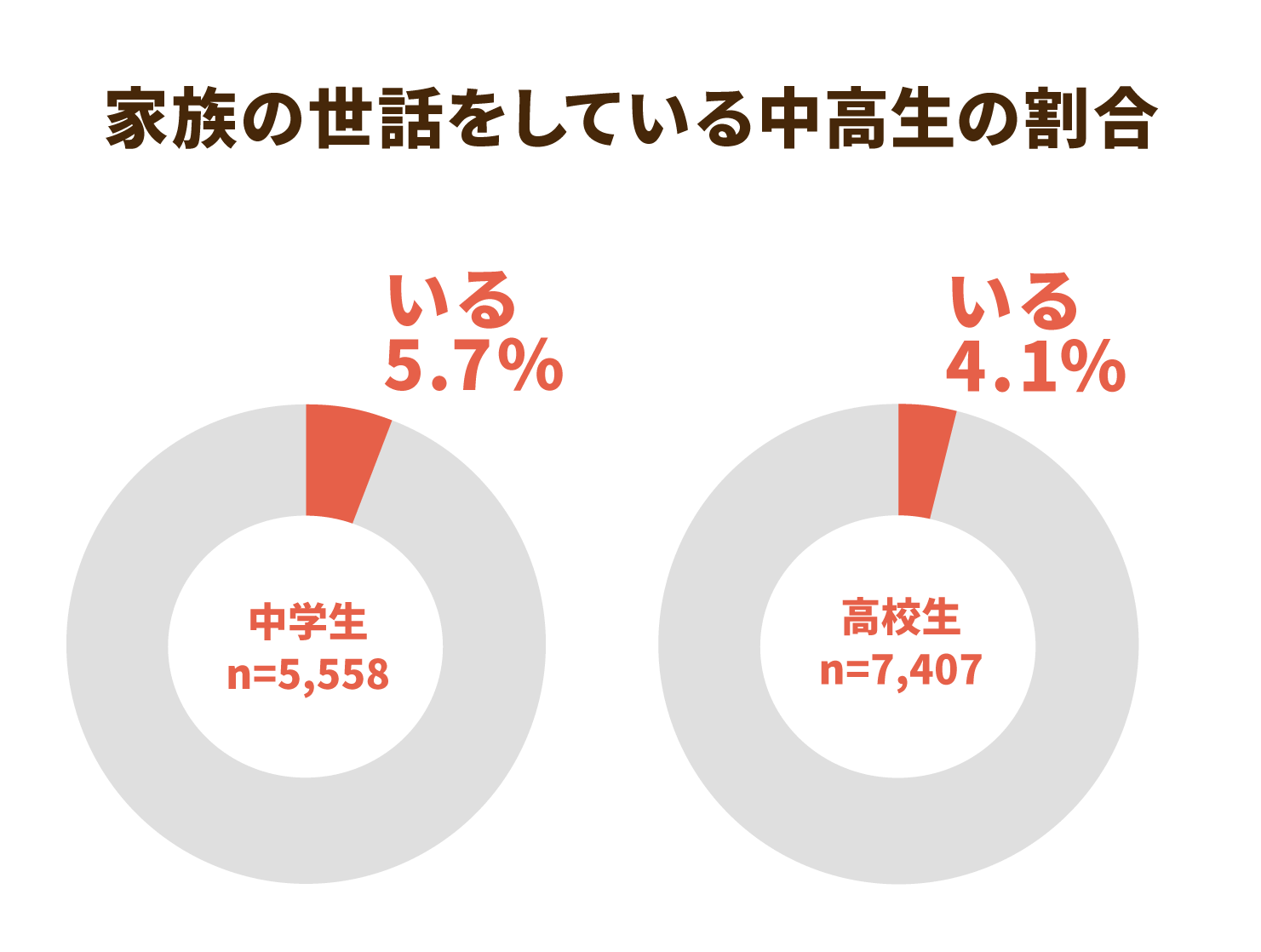

中学生の5.7%、高校生の4.1%がヤングケアラー

高齢化社会が進展するなか、近年問題視されるようになってきたのがヤングケアラーです。

一般的には若年層の介護者を指す言葉として認知が広がっています。

広い意味では20~30代までの介護者を含むこともありますが、厚生労働省では「家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子ども」と定義しています。

今回、厚生労働省ではじめてヤングケアラーの大規模な実態調査を実施しました。

対象はおよそ1万3,000人。

その結果、中学生で約17人に1人(5.7%)、高校生で約24人に1人(4.1%)が「世話をしている家族がいる」と回答したことが明らかとなったのです。

どんな家族をケアしているのか?

中高生がケアをしている家族で、もっとも多いのは「きょうだい」で、中学生では61.8%、全日制高校生では44.3%でした。一方、「父母」は中学生23.5%、全日制高校生29.6%、「祖父母」は中学生14.7%、全日制高校生22.5%となりました。

また、対象が「祖父母」と回答した人のうち、中学生27.7%、全日制高校生33.3%は「要介護」の状況でした。

世話をする内容は「見守り」が中高生で5割以上、次いで「家事(食事の準備や掃除、洗濯)」が4割を超えています。

中高生がケアの担い手になっている実情が明らかになりました。

潜在的なヤングケアラーも一定数いると推測されます。自らのことがヤングケアラーなのかわからないと回答した子どもが1~2割程度もいるからです。

そもそも、中高生におけるヤングケアラーの認知度は低く、「聞いたことはない」と回答した割合は8割を超えています。

ヤングケアラーの生活実態とは?

家族のケアに費やす時間

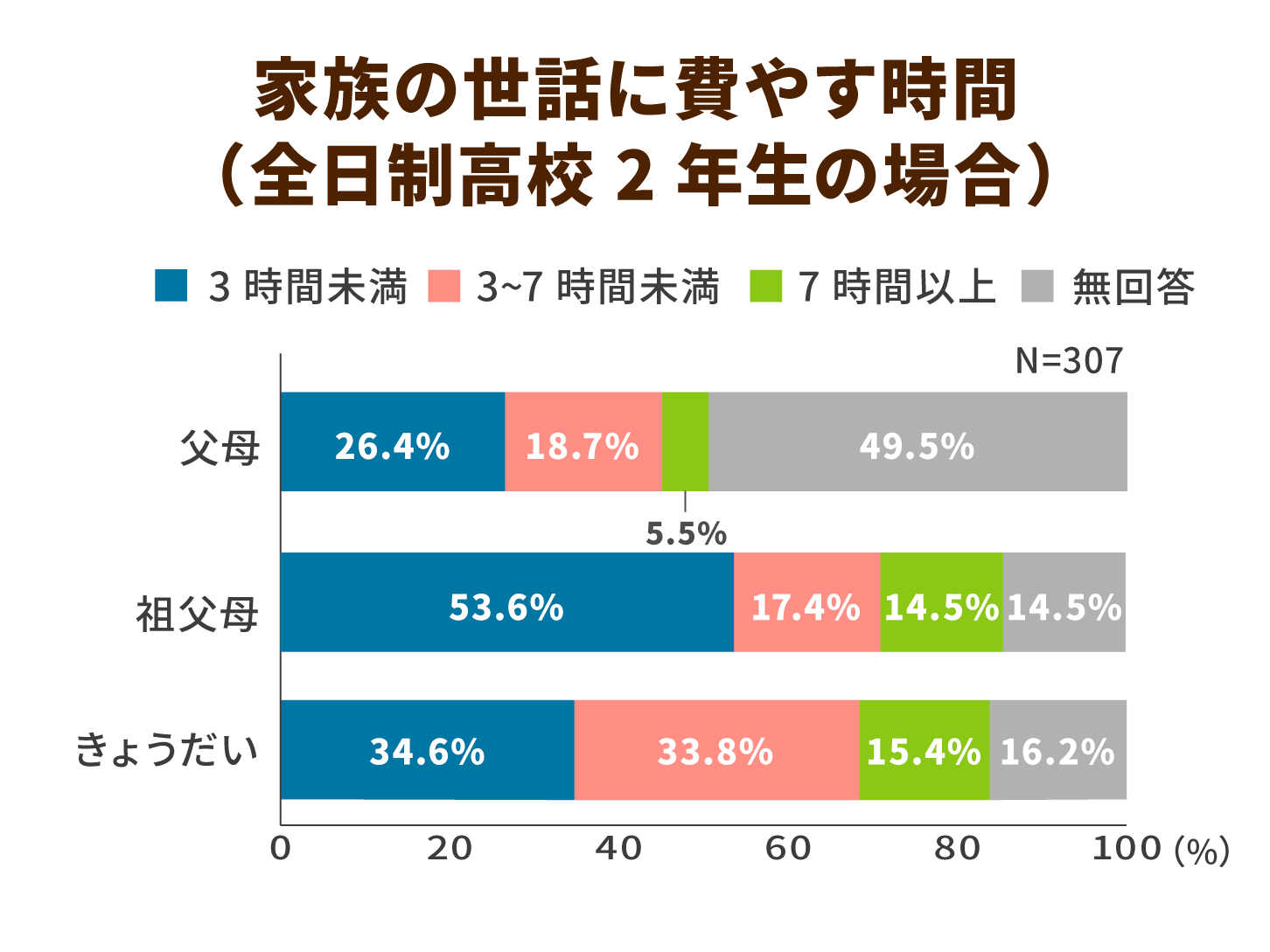

今回の調査で子どもたちが家族のケアに費やす時間が多くなっていることもわかりました。

ケアをしている頻度は、中学生で「ほぼ毎日世話をしている」の割合が、「父母」の場合37.3%、「祖父母」は31.9%、「きょうだい」は57.4%。

全日制高校生は、「父母」が38.5%、「祖父母」が44.9%、「きょうだい」が59.6%にのぼりました。

費やしている時間は「3時間未満」「3~7時間未満」が最多で、例えば全日制高校生の場合だと下記のグラフのように「7時間以上」と回答した人の割合も一定数以上いる状況です。

困ることがあっても相談はしない

家族のケアは、中高生にとって、どのような負担になっているのでしょうか。同調査では、ケアをしている家族が「いる」と回答した中高生に、世話をしているために、やりたいけれどできていないことについて質問しました。

中学2年生、全日制高校2年生では「特にない」が最多でしたが、次いで「自分の時間が取れない」が約2割程度に達していました。

そのほか、「宿題をする時間や勉強する時間が取れない」が1~2割程度、「睡眠が十分に取れない」が1割程度いることもわかっています。

家族のケアが中高生の生活に少なくない影響を及ぼしていると推測できそうです。

しかし、こうした悩みを相談する中高生は多くありません。

家族のケアについて相談した経験の有無についての質問では、「ある」が2~3割にとどまる一方、「ない」が5~6割と半数を占めました。

相談する相手は、「家族(父、母、祖父、祖母、きょうだい)」が最も高く、次に「友人」と続きます。

「学校の先生(保健の先生以外)」や「SNS上での知り合い」も1割前後ありましたが、専門家や公的機関への相談はひと桁台にとどまっています。

相談したことがないと回答した人は、「誰かに相談するほどの悩みではない」が多くで、「相談しても状況が変わるとは思わない」が続きます。

中高生たちが専門的なアドバイスを受けたり、ケアに関する正しい知識を得る機会は、かなり限定的です。

ヤングケアラー支援の早急な対策が必要

国を挙げて対策強化に乗り出す

実態調査の結果を受けて、政府も本格的な対策に乗り出すことを明言しました。

山本厚生労働副大臣は、会合で「調査結果に衝撃を受けた。

子どもらしい生活を送れず、誰にも相談できずに1人で耐えていることを想像すると、胸が締めつけられる思いになる」と述べました。

加藤官房長官も「今後、プロジェクトチームにおいて、調査結果も踏まえ、今後の支援に向けた論点や課題などを検討していくことにしている」としています。

現在、厚労省ではプロジェクトチームによる抜本的な議論がなされています。

大きな論点になっているのは「早期発見・把握」「支援策の充実」「社会的認知度の向上」の3点です。

学校などの教育機関との連携を通して、孤立しているヤングケアラーを支援するための枠組みやルールづくりに取り組んでいます。

ヤングケアラー支援の最前線

政府に先がけて、いち早くヤングケアラーの支援に乗り出した自治体があります。

埼玉県では全国初のケアラー支援条例を施行。

「教職員等を対象とした研修による意識啓発」「県教育委員会主催研修及び担当研修」などを実施しています。

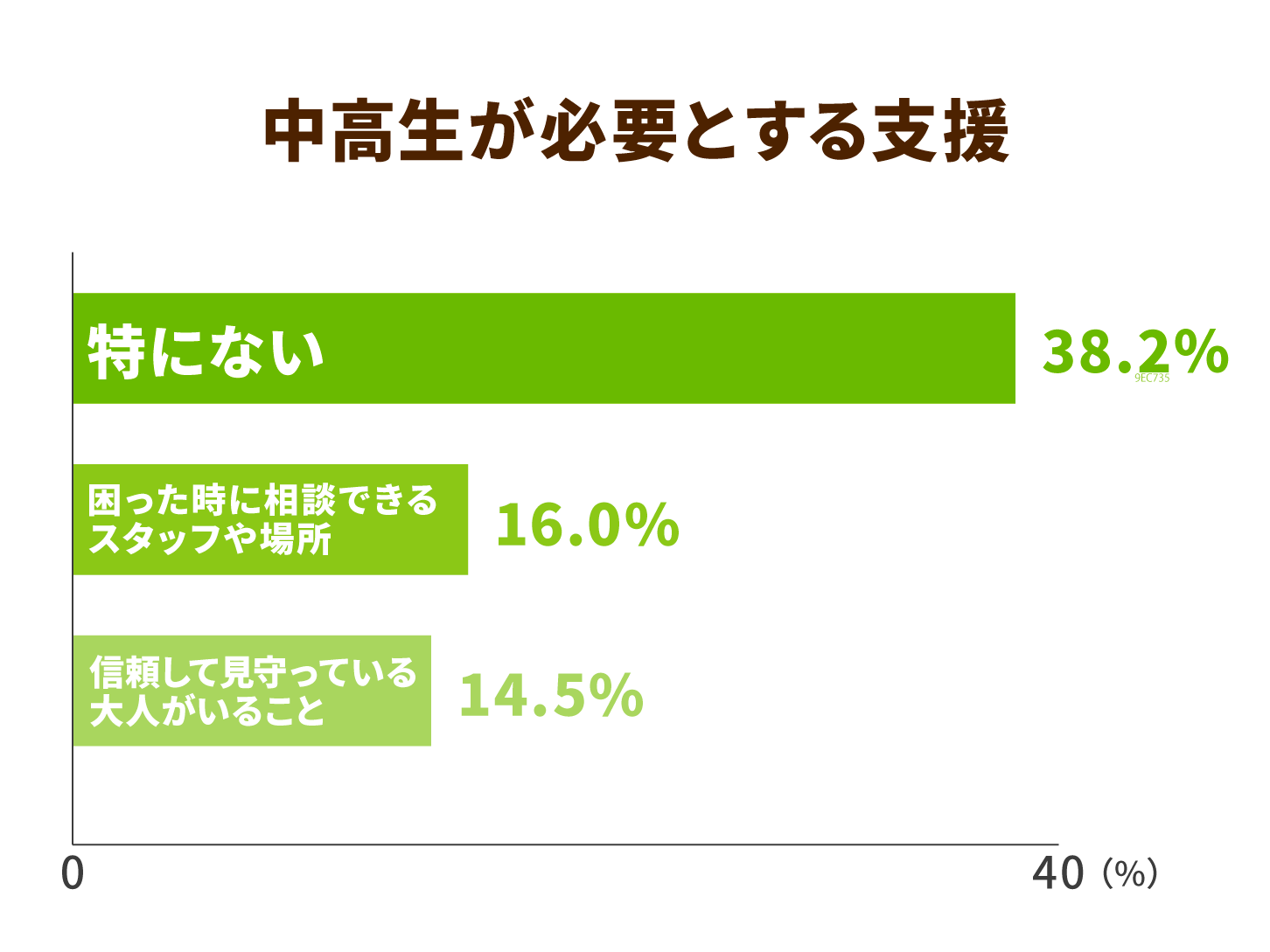

独自に「必要とする支援」を調査し、より効果的な支援を図っています。

具体的には、学校に「ヤングケアラーの専門家」や「元ヤングケアラー」を講師として招聘し、講演会を実施するなどして認知度の向上を図っています。

さらに、福祉職員と教育局職員による支援の具体策に関する説明会をセットで行い、ヤングケアラーに対する意識向上を図り、周囲に認知してもらうことで早期発見に繋げようとしています。

また、隣の千葉県でも「中核地域生活支援センター」という独自の機関を設置し、ヤングケアラーの支援にあたっています。国と地方自治体、さらには、民間に支援の動きを広めていければ、より早期発見と的確な支援に繋げられるでしょう。

まずはヤングケアラーに関する認知度を一般に広め、周囲に家族のケアをしている子どもがいるかどうかなど、一人ひとり考えることが大切なのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 14件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定