地方で進められる介護予防対策

介護ケアプラン作成にAIを活用

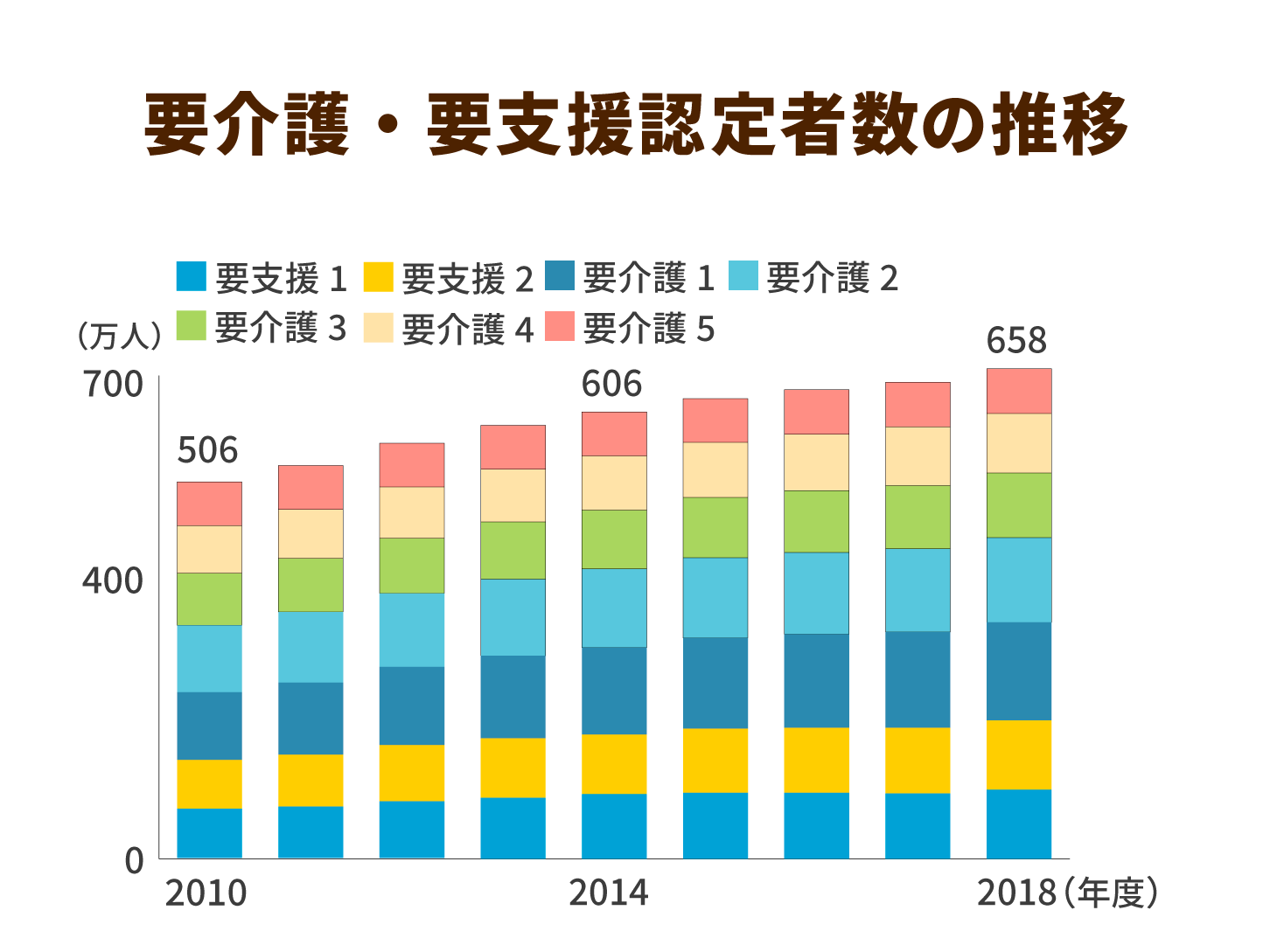

高齢化の進展によって、介護や支援が必要な高齢者は年々増加傾向にあります。

厚生労働省の資料によると、2018年度の要介護度1~5に該当する人は約473万人。

要支援1~2に該当するのは約186万人。

2010年と比べると、150万人以上も増加しています。

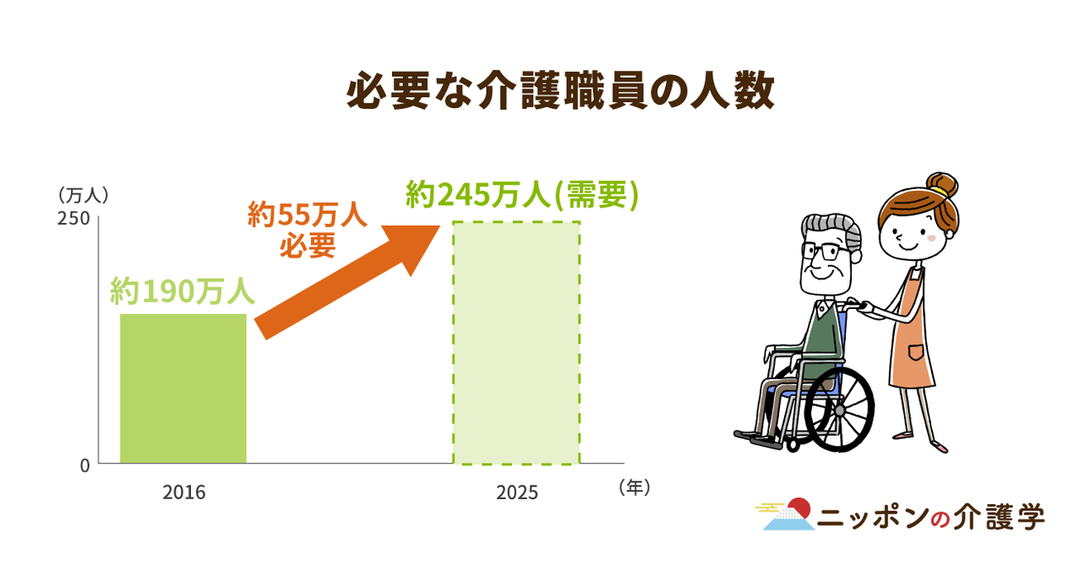

その一方で、介護従事者は慢性的な人手不足に陥っており、認定者と介護従事者の不均衡が生じています。そこで、注目されているのが「介護予防」という考え方です。

自治体ごとに地域包括ケアシステムを確立し、主に要支援者に認定された高齢者を対象に、介護が必要になる前に自立できるよう重度化を予防する考え方を指しています。

そこで、各自治体では独自の取り組みを実施しています。福岡県福岡市では、高齢者の自立支援のためのケアプラン作成にAI(人工知能)を活用するシステムを構築中です。

現在、ケアプランは市内約60ヵ所にある地域包括支援センターのケアマネージャーが担当しています。

しかし、市内に約2万4千人にも及ぶ要支援者を効率的に行うには、ケアマネージャー1人に大きな負担がかかります。

また、ケアマネージャーの経験や能力によっても格差が生じてしまい、安定したサービスを提供できない可能性もあります。

こうした人為的な差を是正するため、AIに過去の膨大なデータを学習させ、症状改善や重度化防止につながった事例を解析。客観的な判断をもとにケアプランを作成することで、より質の高い介護サービスを提供できるよう取り組んでいるのです。

栃木県が始めた家族と取り組めるフレイル予防ダンス

介護予防において、重要視されているのが「フレイル」です。フレイルとは、要介護状態とまではいかないものの、加齢により心身機能に著しい低下がみられる状態を指します。

高齢者は体を動かさなくなることにより、食欲や筋力が低下して、免疫力も弱まってしまいます。フレイルを予防することが自立支援の課題とされています。

そこで、栃木県ではフレイル予防のためにユニークな取り組みを始めました。「ウィズまごダンス」という踊りを独自に制作し、動画サイトでの配信をスタートしたのです。

この体操は、どの世代でもやりやすいシンプルな動きになっており、運動が縁遠くなりがちな高齢者に加え、孫などの世代とも楽しみやすく工夫されています。

体全体だけでなく、口腔体操も取り入れています。これは噛んだり、飲み込んだり、話したりするための口腔機能が衰える「オーラルフレイル」予防を図るため。しっかりと運動理論に基づいた体操で、全身のフレイル予防に役立つとしています。

総合事業が必要とされる理由

フレイルや生活習慣病を未然に防ぐ!

フレイルが重症化すると、さまざまな病気を引き起こすリスクになるとされています。身体的には「低栄養」「転倒しやすくなる」「嚥下・摂食機能の低下」を招き、精神的には「認知機能の低下」「意欲・判断力の低下」「抑うつ」などの状態に陥るとされています。

適度な運動が奨励されていますが、フレイルが軽症の場合には本人だけでは気づきにくく、日常的な運動になかなか結びつきません。そのうちにフレイルが進行してしまい、寝たきりになったり重大な病気になるリスクが高まっていくのです。

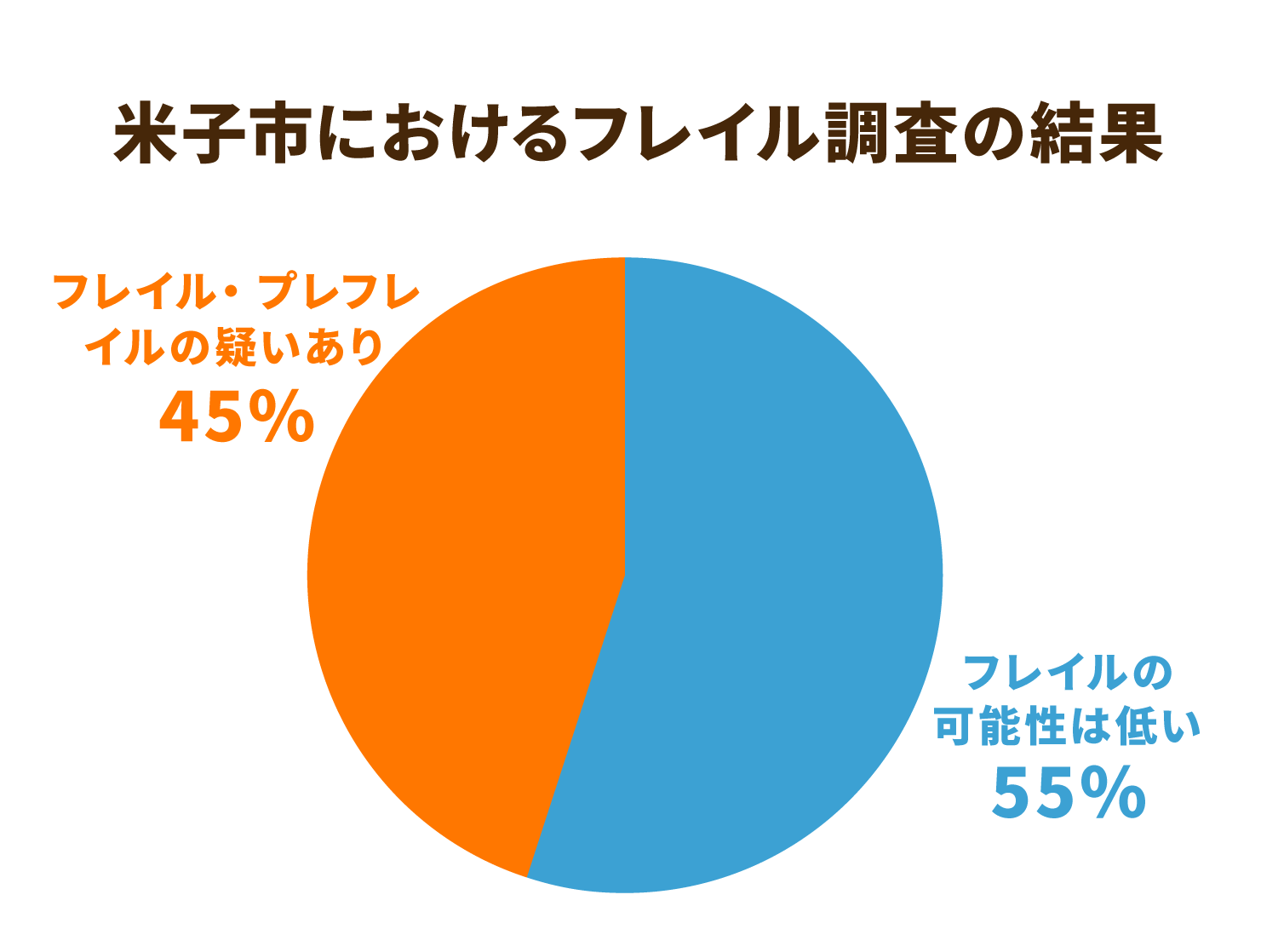

そのため、フレイルを予防するためには実態把握がポイントになります。これまで国や研究機関でも大規模なフレイル調査が行われてきましたが、より細やかなサービスを提供するためには自治体レベルでの調査が必要です。

鳥取県米子市では「『ずっと元気にエンジョイ!よなご』健康寿命の延伸大作戦プラン」事業において、フレイルの基本チェックリストをシステム化。

タブレットで簡単に解答できるもので、要介護認定者をのぞく64歳以上の高齢者に調査を行いました。

その結果、高齢者の45%が「フレイル・プレフレイルの疑いあり」だと判明しました。

米子市はこのデータを基に、介入指導教室などを開き、効率的なケアの確立を急いでいます。

総合事業を効率的に実施する新潟市

全国各地で自治体の取り組みが進んでいるのは、国が介護予防の考え方に基づき、「総合事業」を推進しているからです。生活支援や介護予防サービスのほか、高齢者の社会参加を促進していくことを目的にしています。

総合事業は、「訪問型サービス」、「通所型サービス」からなる「介護予防・生活支援サービス事業」と、主にすべての高齢者を対象とした「一般介護予防事業」で構成されています。

「介護予防・生活支援サービス事業」は、デイサービスセンターや有資格者のヘルパー、地域ボランティアなどが主体となってサービスを提供するもの。一方、「一般介護予防事業」は、より地域住民を含む一般的な取り組みを指しています。

新潟県新潟市では、「にいがたし元気力アップ・サポーター制度」を設けています。

これは65歳以上の介護保険第1号被保険者を対象として、特別養護老人ホームやグループホームなどでのサポート活動に参加すると、ポイントに応じて最大5,000円の協力金がもらえる仕組みです。

まだ元気なうちから社会参加を促すことで、フレイルなどの予防に役立てようとする狙いです。

総合事業の担い手は誰が最適か?

要介護者も総合事業の継続利用が可能に

これまで総合事業におけるサービスの対象者に要介護認定者は含まれていませんでした。つまり、要支援から要介護に重度化した高齢者は、総合事業のサービスを受けられなかったのです。

しかし、2020年4月より市町村などの判断で要介護認定者も、総合事業のサービスを継続的に受けられるようになりました。さらに、以前から利用してきた総合事業と介護給付の併用も可能になるなど、適用される幅が広まりました。

一見すると、サービスの拡大が図られたように思われますが、一部の専門家からは反対の声が上がっています。

要介護認定を受けた高齢者を総合事業に留めておくことができるというのが主な反対理由です。

例えば、要介護度1~2程度の軽度な要介護者が、これまでと同様の介護サービスを受けられなくなると懸念されているのです。

さらに、地域のボランティアが参加する総合事業では、自治体の裁量次第でサービスの質や量に違いが出るという指摘もされています。

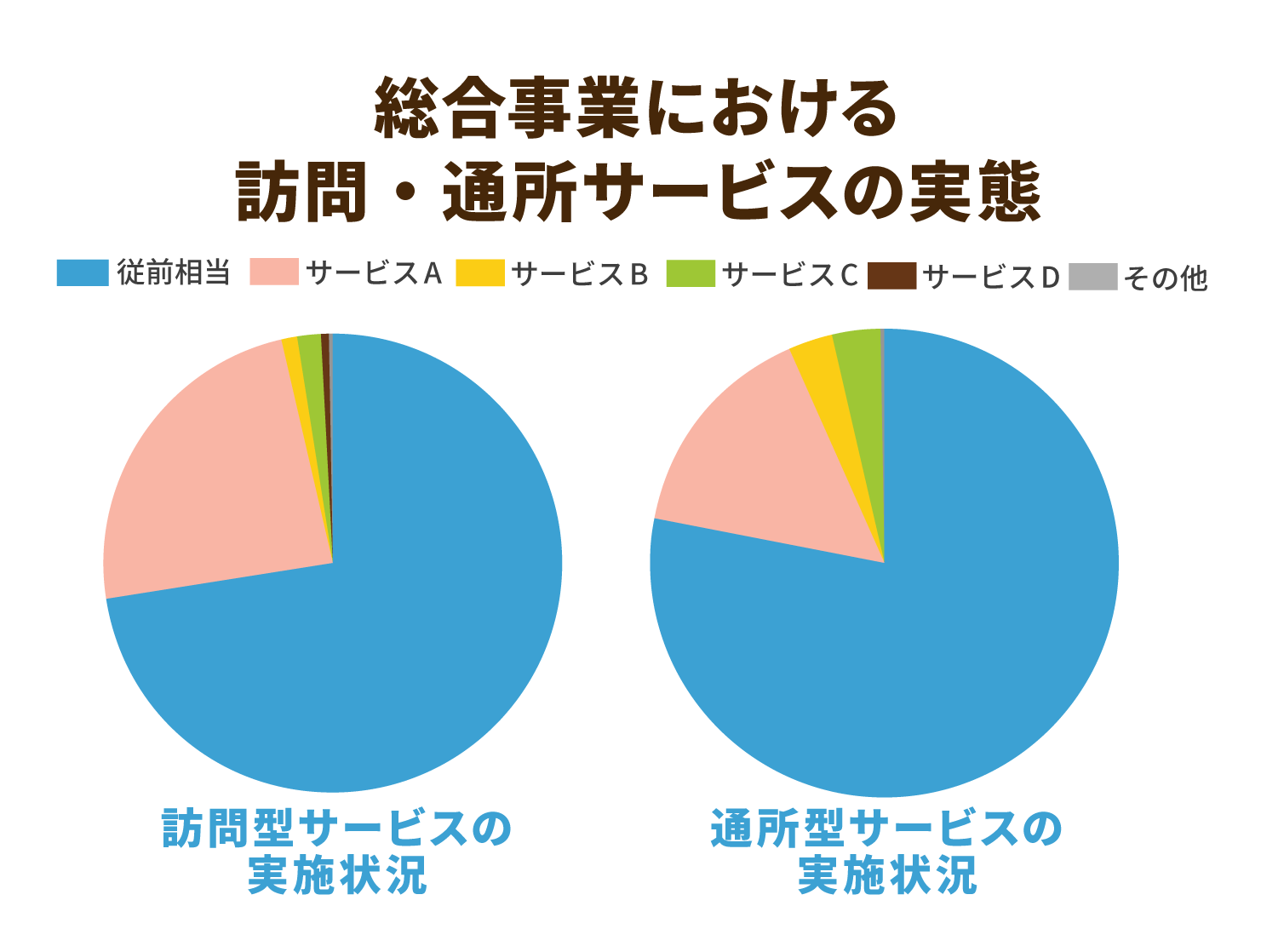

総合事業はガイドラインに沿って、内容ごとに区分を行っています。

保険給付がされる「従前相当」、保険給付の基準を緩和した「サービスA」、地域住民を主体としたボランティア活動として事業を担う「サービスB」、短期集中予防サービスの「サービスC」、移動支援の「サービスD」です。

このうち、国がサービスの強化を狙っているのは「サービスB」。しかし、「サービスB」にあたる事業を行っている自治体は訪問型で1.3%、通所型で2.8%にすぎません。

「サービスB」の拡大によって、軽度な要介護者が専門的な介護を受けられなくなるという批判が起きているのです。今後の経過次第では、さらなる検討が必要になるかもしれません。

介護予防対策の柱ともなる住民主体事業

一方、要支援者にとって総合事業は年月を重ねるごとに重要度を増しています。神奈川県川崎市では、2014年から「住民主体による要支援者等支援事業」と名づけ、「介護予防事業推進体制構築モデル事業」を実施。現在は9団体が同事業を担っています。

その規模は限定的ではありますが、住民同士によるデイサービスを行うなど、着実に地域に浸透しつつあります。ある施設では有償ボランティアというかたちで、支援サービスにかかわる方が、ケアマネージャーや地域包括支援センター並みの活動を行っています。

こうした地域に根差した活動をいかに広げていくか。それが総合事業を拡大させていくうえで、重要なポイントになるのかもしれません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定