厚生労働省が成年後見制度の見直し議論を開始

2022年度からの国の基本計画について検討

厚生労働省は成年後見制度に関連し、2022年度からの国の基本計画について、専門家による検討を始めました。

東京大学名誉教授である大森彌(わたる)氏を座長に置いた、成年後見制度利用促進専門家会議が開かれ、3つのワーキンググループで議論を進めることを決めています。

2021年7月中にまとめを行い、12月には最終報告をして、2022年度からの国の基本計画の閣議決定につなげる見込みです。

そもそも成年後見制度とは

そもそも成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で意思能力が低下した方の権利行使を支えるものです。

本人に代わって不動産や預貯金などの管理をしたり、介護施設への入所に関する契約を結んだりします。そのほかには、遺産分割の協議を行うこともあります。

認知症などの理由で意思能力が低下していると、本人にとって不利益な契約を結んでしまうこともあります。 そのため、支援する立場の方が必要なのです。

2019年3月、最高裁判所は成年後見制度について身近な親族を選任することが望ましいとする考えを示しました。

成年後見制度の利用促進を図るための専門家会議で、最高裁判所は「親族をはじめとした後見人に適している身近な支援者がいる場合、本人の利益保護の観点からも、そうした人々を後見人にすることが望ましい」と提示したわけです。

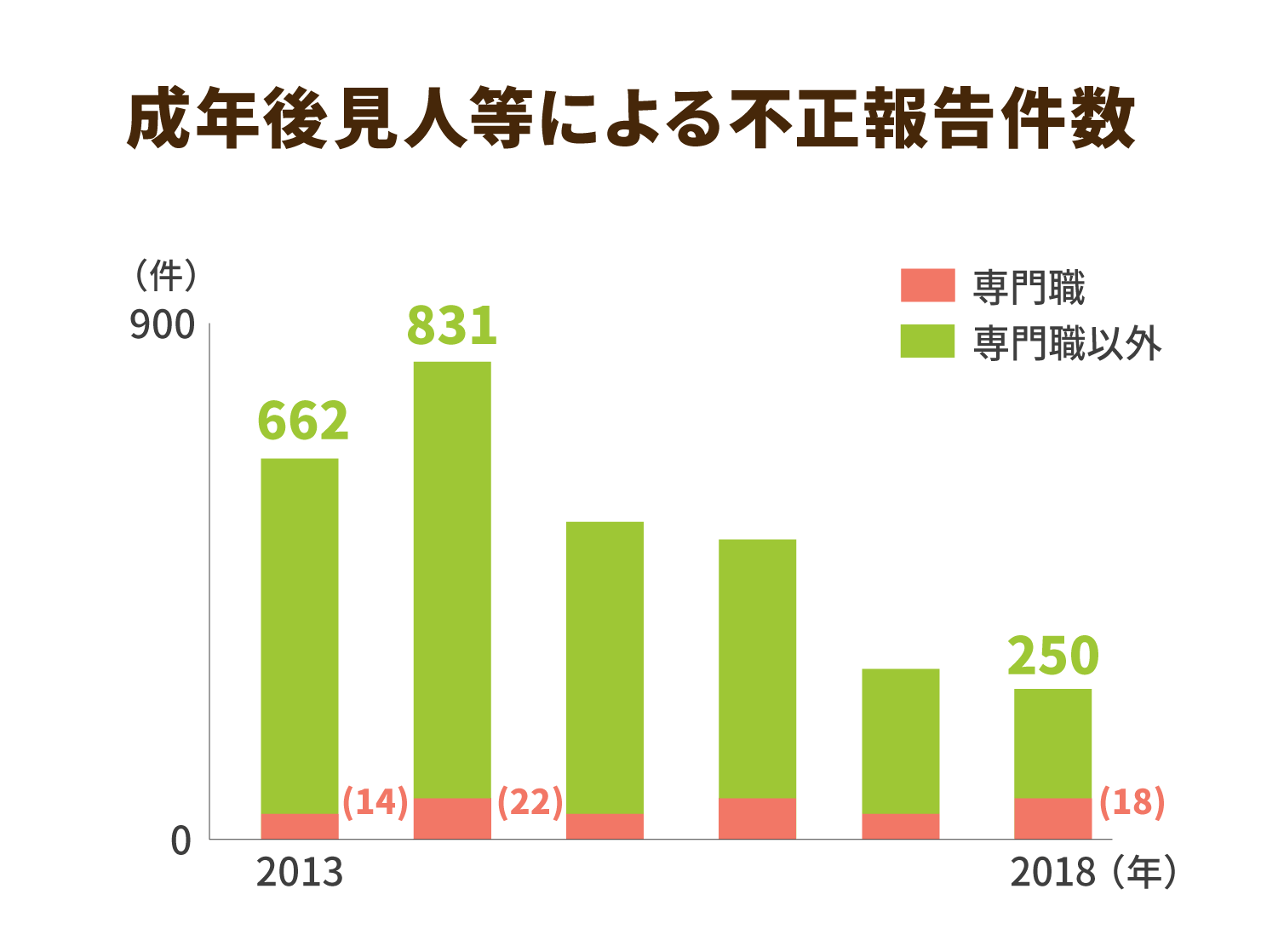

しかし、過去には親族による不正な使い込みも発生していました。 後見人による不正報告件数は2014年にピークを迎え、831件に達しています。そのうち、専門職以外による不正は809件ですので、親族などによる不正が多いことが分かります。

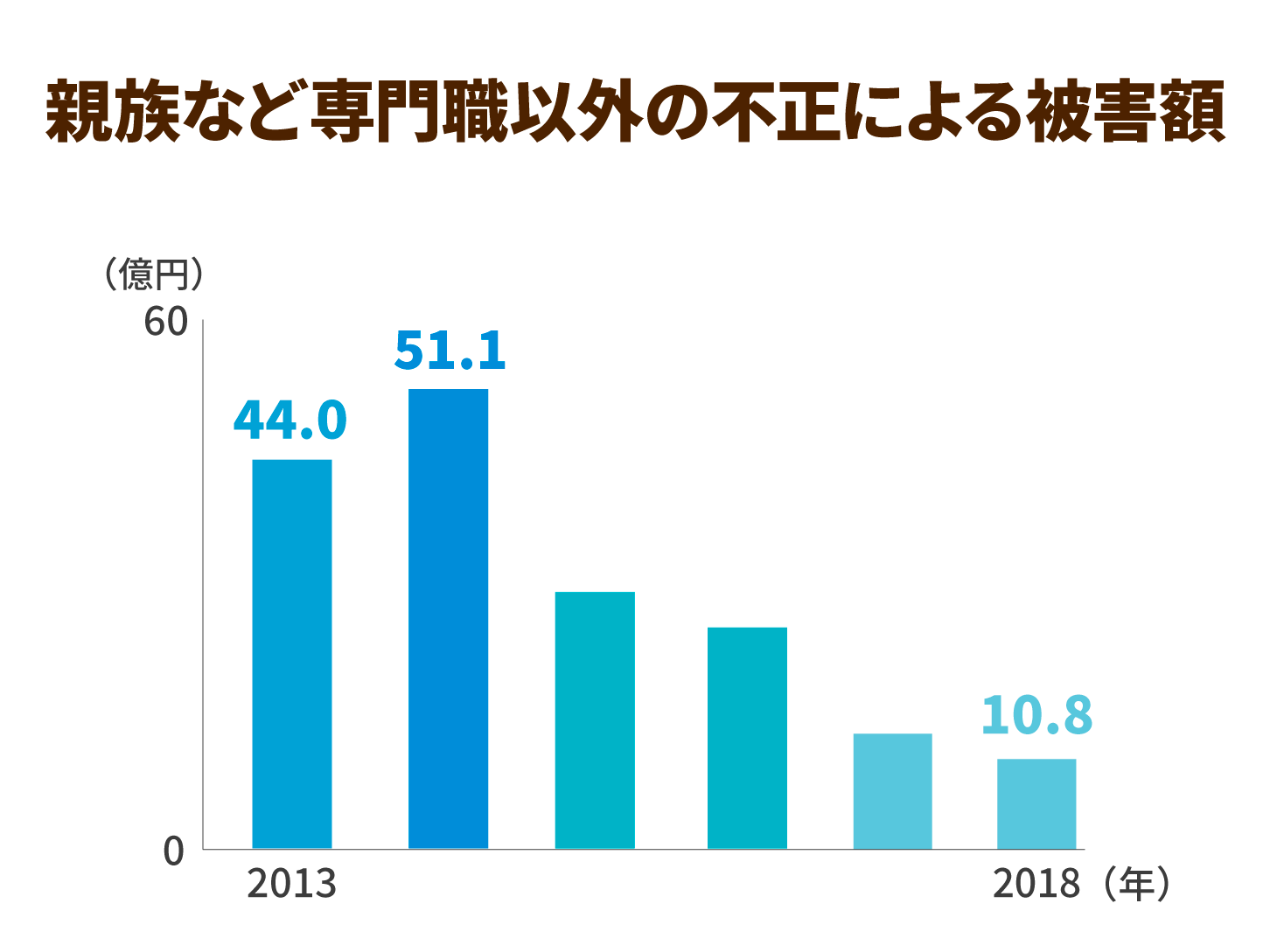

被害額は、不正報告件数にほぼ比例しており、ピークの2014年における総額は約56億7,000万円となっています。

不正な使い込みや高額な費用が課題

親族による不正な使い込みが多発

成年後見制度が始まった2000年には、後見人の90%を親族が占めていました。その後、親族などによる専門職以外の不正報告件数や被害額はどんどん増加しています。

こうした中で、過去には最高裁判所が後見人に弁護士や司法書士などの専門職を選任するように勧めていたこともあるほどです。

その影響もあって、2000年には全体のわずか8%だった専門職の選任数は、2019年に69%にまで大きく増加しています。国際的には後見人の多くが親族などが行っているため、日本は特異であると言えます。

弁護士や司法書士などの専門職は成年後見制度を利用するにあたって必要な知識を有しているため、最適な判断を下します。

しかし、その数には限りがあり、需要が増加する成年後見制度のすべてに対応するのは難しい状況です。

認知症の人数は右肩上がりに増加し、2050年には1,016万人になると予想されています。

85歳以上の55%以上が認知症になるとも言われ、将来的には後見人不足に陥ってしまうでしょう。

親族などによる不正を抑制する働きかけを国が行い、限りある弁護士や司法書士が有意義に活躍することが望ましいです。

年金生活者にとっては費用負担が大きい

成年後見制度を利用するにあたって、それらにかかる費用負担の大きさも問題視されています。 後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬の目安は、月額2万円です。年金生活者にとって、この月額2万円の費用は大きな負担だと言えます。

費用は、後見される人の財産額によっても左右され、資産が1,000万円以上5,000万円以下の場合であれば月額3万円から4万円、5,000万円を超える場合には月額5万円から6万円になります。

低所得者に対しては、申立費用助成や後見報酬費用助成などが設けられていますが、実施率は都道府県によって差が大きくなっているのが現状です。

対象となる条件も生活保護か、それに準じる状態など、かなり強い制約がかかっているので、容易に利用できるものではありません。

そのため、成年後見制度を利用したくても利用できない方々が存在します。こうした部分について課題が残っているので、国は見直しを図ろうと模索しているわけです。

成年後見制度にこれから期待したいこと

全国の自治体における中核機関の設置

国は、適切に成年後見制度を利用するために、全国の自治体における中核機関の設置を考えています。

成年後見制度に関する審判を行うのは家庭裁判所ですが、すべての役割を担うのは難しいため、広報役や相談役として中核機関が必要だとされているのです。

中核機関が果たす役割は以下の4項目です。

- 広報・啓発:成年後見制度に関する周知活動を行い、住民からの相談機会を増やし、相談が行われやすい環境を整備する

- 相談:配置されている法律や福祉の専門職によって、成年後見制度の利用に関する適切な相談対応を行う

- 候補者の推薦:申し立てが行われる以前から本人と関わってきた福祉や医療、地域の関係者が持つ情報を中核機関が集約し、本人が直面している課題を考慮したうえで、最適な後見人候補者を選んで家庭裁判所に推薦する

- 後見人などへの支援:後見人が家庭裁判所により選任された後、中核機関のコーディネートによって本人と後見人が連携し、チームとしての体制を構築。また、後見人に対する定期的なモニタリングや、後見活動のバックアップも実施する

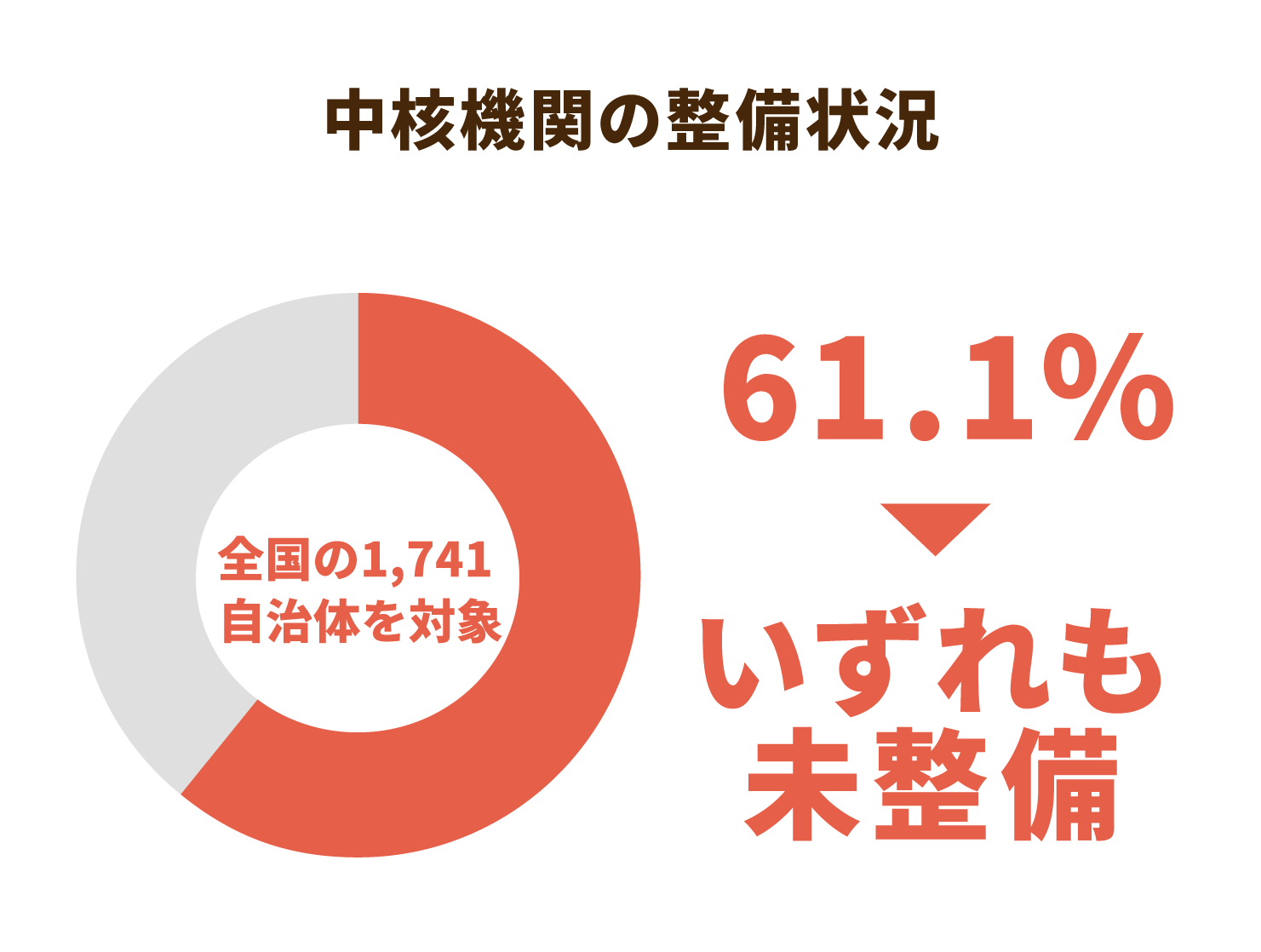

ただし、2020年に行われた全国の市区町村(1,741自治体)を対象とした調査によると、中核機関や権利擁護センターが未整備と回答した割合は61.1%にも及びます。

成年後見制度の運用上、重要な役割を果たす中核機関ですが、その設置はなかなか進んでいないのが実情です。

中核機関の設置が思うように進まない理由としては、予算の確保が難航していることが挙げられます。

厚生労働省によると、2019年度における成年後見制度利用促進体制整備の予算額は3.5億円。

その予算額は十分とは言えず、支援の強化が強く求められているのです。

市民後見人という選択肢も考えられるように

後見人に関しては、親族や専門職のほかにも、市民後見人の認知拡大や必要に応じた利用を図るべきだとも言われています。

市民後見人とは、市町村が実施する養成研修を受講し、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた方の中から、家庭裁判所により成年後見人として選任された一般市民の方のことです。

後見される人と同じ目線に立ちつつ、意思を丁寧に把握し、地域に密着した活動を行うことが期待されています。

しかし、2018年における市民後見人制度の利用はわずか320件にとどまり、総件数3万6,298件のうち、0.88%にすぎません。

今後は、頼れる親族がいなければ、市民後見人という選択もできるように浸透することが望まれます。成年後見制度は、増加する認知症高齢者を支援するために必要不可欠なものです。

親族による不正利用や少なくない費用負担などの問題については早期解決を図り、誰しもが安心して利用できる制度づくりを進めていくことが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定