普及が進まない共生型サービス

共生型サービスの現状

2018年4月から、介護保険と障がい福祉のサービスを一つの事業所で提供する「共生型サービス」が始まりました。

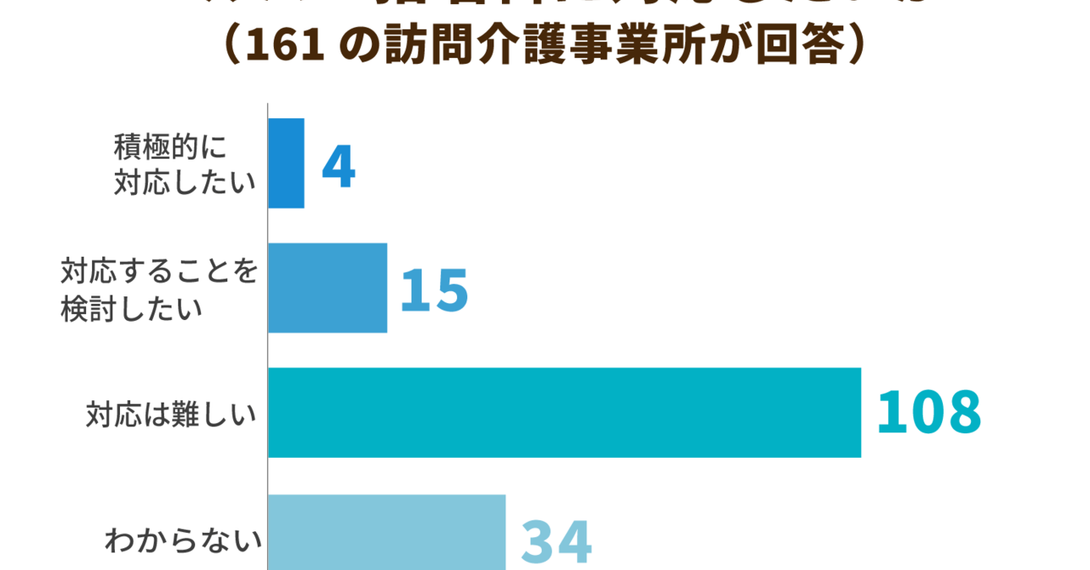

しかし、現状では介護保険事業所が指定を受けたのは739、障がい福祉事業所は117にとどまっており、厚生労働省が期待したほどには広がっていません。

普及が進まない背景には、事業者が直面しているさまざまな課題があります。

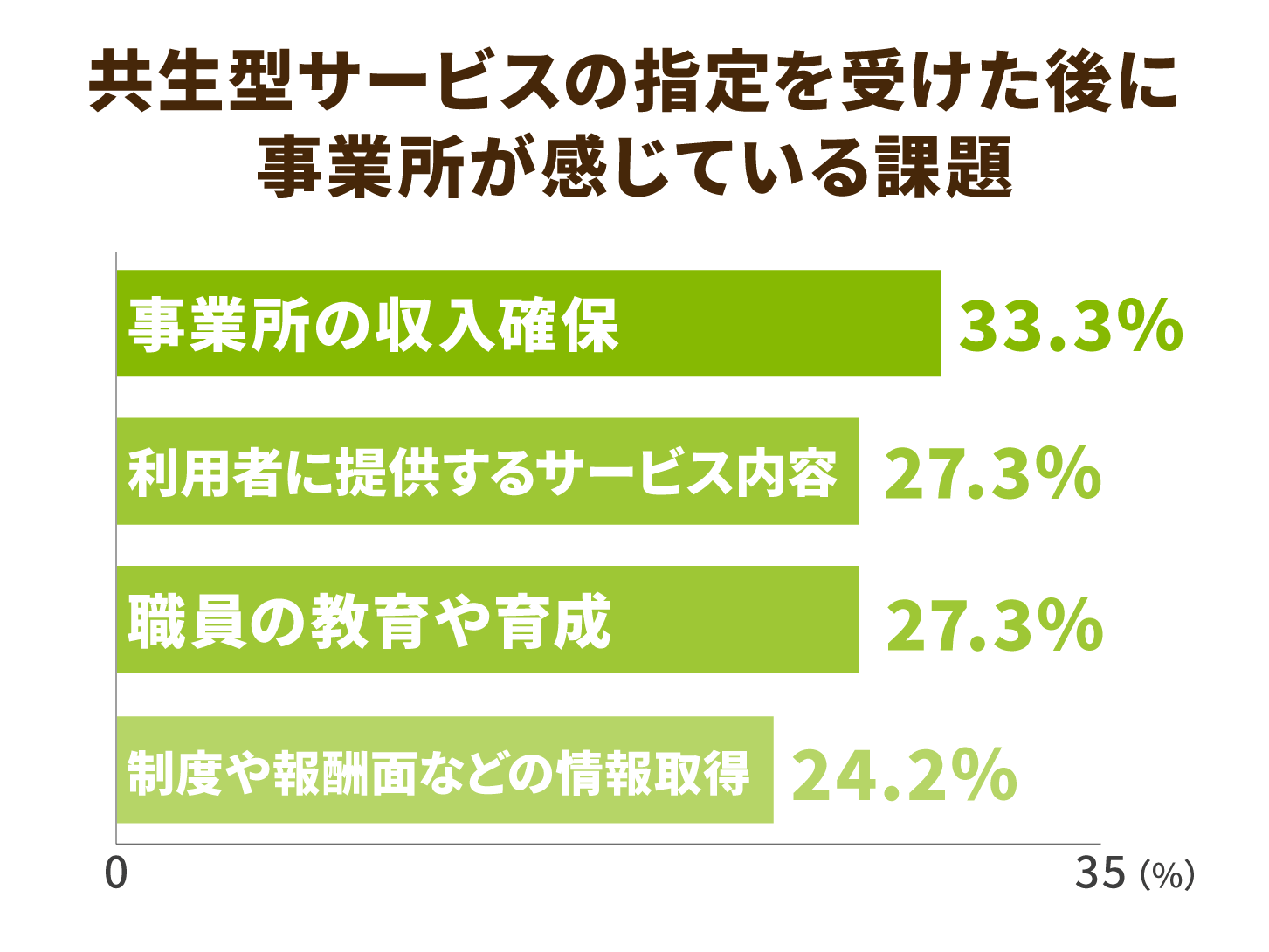

厚生労働省の調査によると、主に「事業所の収入確保」33.3%、「利用者に提供するサービス内容」27.3%、「職員の教育や育成」27.3%、「制度や報酬面などの情報取得」24.2%に課題を感じていることがわかっています。

共生型サービスとは

障がいのある人は、これまでは65歳になると障がい者福祉制度から介護保険制度へと切り替える必要がありました。そのため、利用者は長年利用していた障がい福祉事業所を利用できなくなっていたのです。

こうした利用者の不利益を解消するために設けられたのが、「共生型サービス」でした。

65歳以上になっても障がい者施設を利用できるよう「デイサービス」「ホームヘルプサービス」「ショートステイ」の3つのサービスで、共生型サービスの提供ができるようになりました。

障がい者ケアと高齢者ケアを一体的に提供することで、限られた人材で総合的なサービスを提供できるとあって、制度の開設当初から大きな注目を浴びてきました。

これまでも地方自治体などによる先進的な取り組みとして、同様のサービスが提供されてきました。しかし今回、国の制度として報酬面などを整備することで全国に制度を広めようとする狙いがあります。

普及を阻むハードルとは

手続きが煩雑でわかりづらい

共生型サービスの普及を阻む要因は大きく分けて「手続きの煩雑さ」と「収益確保」の2つがあります。

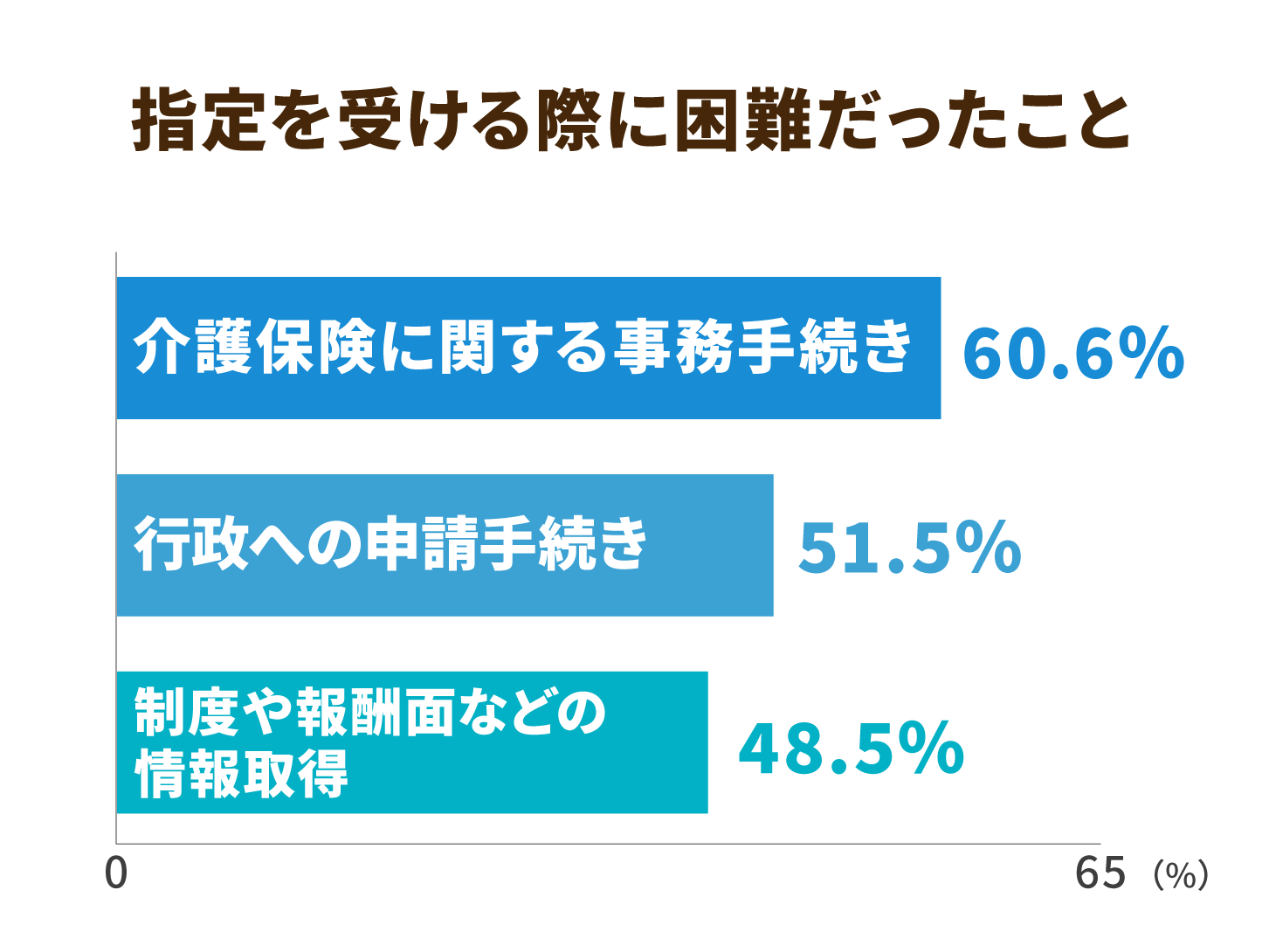

先に述べた調査で、「指定を受けるまでに大変だったこと」を事業所に尋ねたところ、「介護保険に関する事務手続き」が60.6%で最多。

次いで「行政への申請手続き」51.5%、「制度や報酬面などの情報取得」48.5%と続きます。

例えば、人員配置や障がい者と高齢者ケアの兼務などを明記した書類がなくて対応に苦慮するケースや、行政の担当窓口が介護保険と障がい者福祉で分かれていたことなどによって、事業者が煩雑な書類整理を強いられることが多かったようです。

また、県と市での判断が異なるケースも生じていました。こうした問題を解決をするためには、統一された書式や行政側の判断基準を設けるなどの改善が必要でしょう。

事業の収益確保が難しい

次に大きな問題となっているのが事業所の収益確保です。現在、共生型サービスを実施している事業所のうち、約3分の1が課題として挙げています。

共生型サービスの基本報酬を満額で受けるためには、利用者や事業所の面積に応じて、人員配置基準をクリアしなければなりません。

「デイサービス」「ホームヘルプサービス」「ショートステイ」などの施設の違いによって、それぞれ細かく基準が設けられており、これをクリアするための人員や設備を整えることが難しいのです。

特に、これまで介護保険サービスを提供してきた事業所では、障がい者に対応できる専門的なスキルを持った人員の確保が大きな課題となっています。

高齢障がい者のケアでは、介護・障がい者福祉両面での専門知識が必要となるため、どのような職員を採用すればいいのか戸惑う事業所も少なくないようです。

今後必要になるサービスとして普及を促進する

共生型サービスのメリット

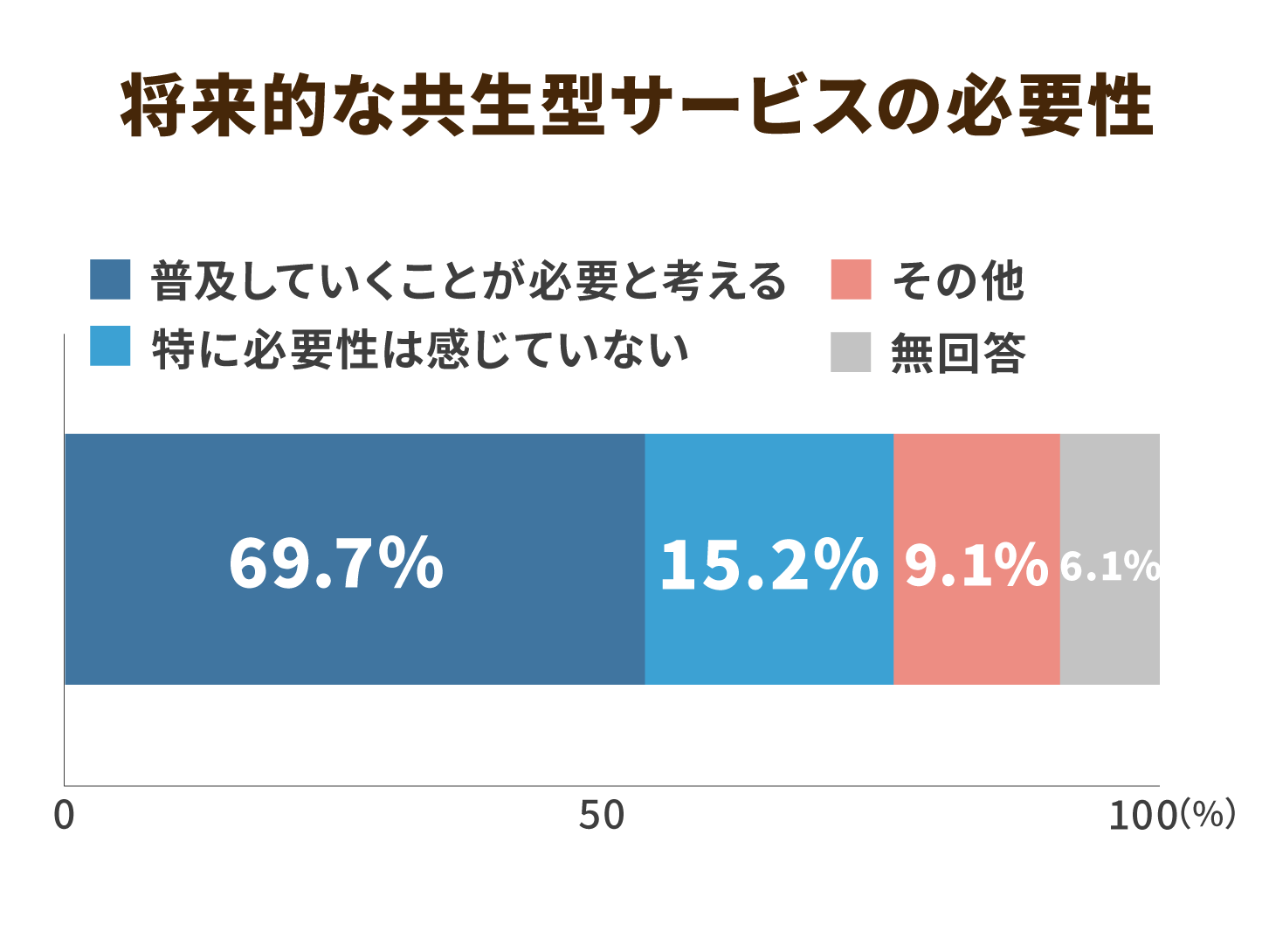

収益確保などの課題はまだありますが、超高齢社会では共生型サービスが必要だと考える事業者も増えています。今後の普及の可能性を尋ねると69.7%もの事業者が「普及が必要」と考えていることがわかりました。

特に障がい者福祉施設の場合、65歳以上になると利用者が減ってしまうという問題もあったため、一体的なサービスが提供できるようになったことで、利用者の減少を食い止める効果があったそうです。

また、利用者も慣れた事業所での継続的なケアを望む声が多く、今後増加するであろう高齢障がい者に対応するためにも、共生型サービスの普及は欠かせません。

参入条件の緩和なども視野に

そのためには、まず先に述べたように手続きなどの簡素化を進めるべきではないでしょうか。厚生労働省は自治体に通知をして、共生型サービスに対応するための体制強化を促していますが、自治体で対応しきれていないのが現状です。

まず重要なのは、指定に必要な判断基準や書式の統一化です。

現在、県や市でも書式が異なっていたり、判断基準も曖昧なので、事業所にかかる負担が大きくなっています。

こうした課題は、行政上の仕組みを整備をすることで解決できるので、普及を目指すためには早急な改善が必要です。

報酬面については、サービス提供前の認知向上が不可欠です。「制度がわかりづらい」という意見が多いので、よりわかりやすい丁寧な説明が必要でしょう。国が率先して、一般の人でも理解できるようなわかりやすいマニュアルの作成などが求められています。

また、人員配置基準などの条件緩和なども視野に入れておくべきではないでしょうか。現状では専門的なスキルを持った人員の確保が難しいため、各事業所で柔軟に対応できるような制度面でのサポートも求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定