精神疾患の高齢者は治療が長引きやすい

精神疾患による入院患者の58%が高齢者

日本における精神疾患の患者数は年々増加傾向にあり、2017年の患者調査では419万3,000人に上ります。そのうち外来患者数は389万1,000人と、年々増加傾向にあります。

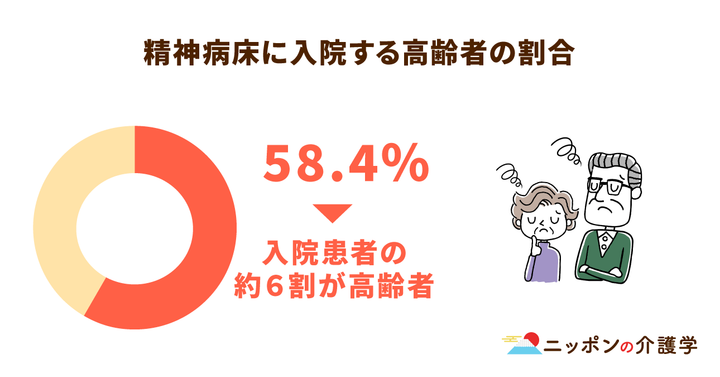

さらに、最も入院者数が多いのが精神病床です。精神病床の入院者数は27万7,900人で、そのうち65歳以上は16万2,300人。高齢者が全体の58%を占めています。

精神障がい者に対応する仕組みの構築

精神科に入院する患者が多いのは、日本の精神科医療が「入院医療中心」だからです。日本財団は、日本における精神病床への入院は、半数近くが強制入院(措置入院、医療保護入院)だと指摘しています。

こうした状況を改善するため、国は2004年に策定した「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を基に、「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念のもと、さまざまな施策を行ってきました。

そこで2017年2月には、精神障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障がい福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育を包括的に確保するという目的を打ち出しました。

その目的を達成するために、今議論されているのが「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」です。これは、各自治体で構築が進められている地域包括ケアシステムを、精神障がいにも適用するという考え方です。

現在、その具体策を模索していますが、主に次のような意見が出ています。

- 地域包括ケアシステムの構築に実践経験のあるアドバイザーの設置

- 精神科救急医療を整備する

- 精神科医療機関による退院後支援の充実

いつまでに実現するかは定かではありませんが、すでに議論が開始されてから17年も経過しているだけに、いち早い取り組みが期待されています。

精神疾患を抱える高齢者へのケア

高齢者の精神疾患の特徴

では、なぜ高齢者の入院患者が多いのでしょうか。精神疾患の主な症状に「幻覚や妄想」が挙げられます。幻覚や妄想が生じる原因には、身体的な「器質性」と、身体的な背景が明らかではない「非器質性」の2種類があります。

「器質性」は、アルツハイマー病など、脳に直接的な病気を抱えていると生じやすくなります。例えば、認知症の特徴的な症状として「せん妄」があります。せん妄とは、軽度の意識混濁に加えて、幻覚や錯覚、行動異常などを伴う症状の一種です。

一方、「非器質性」は、統合失調症や気分障がい(妄想性うつ病や躁病など)などが原因となって妄想や幻覚などの症状を生じることを指します。

統合失調症は、主に青年期に発症すると考えられていましたが、近年は中高年になって発症するケースが多く報告されており、「遅発性統合失調症」とも呼ばれています。

妄想性うつ病の場合、「周りの人に大きな迷惑をかけてしまった」「自分は職を失い家族は路頭に迷ってしまう」「末期癌だと思う」といった妄想を生じることが多いとされています。

退院後も長いケアが必要

日本は対人口比における精神病床の数が世界最大となっています。

その平均在院日数は265.8日。

一般病床の16.1日と比べると圧倒的に入院期間が長くなる傾向があります。

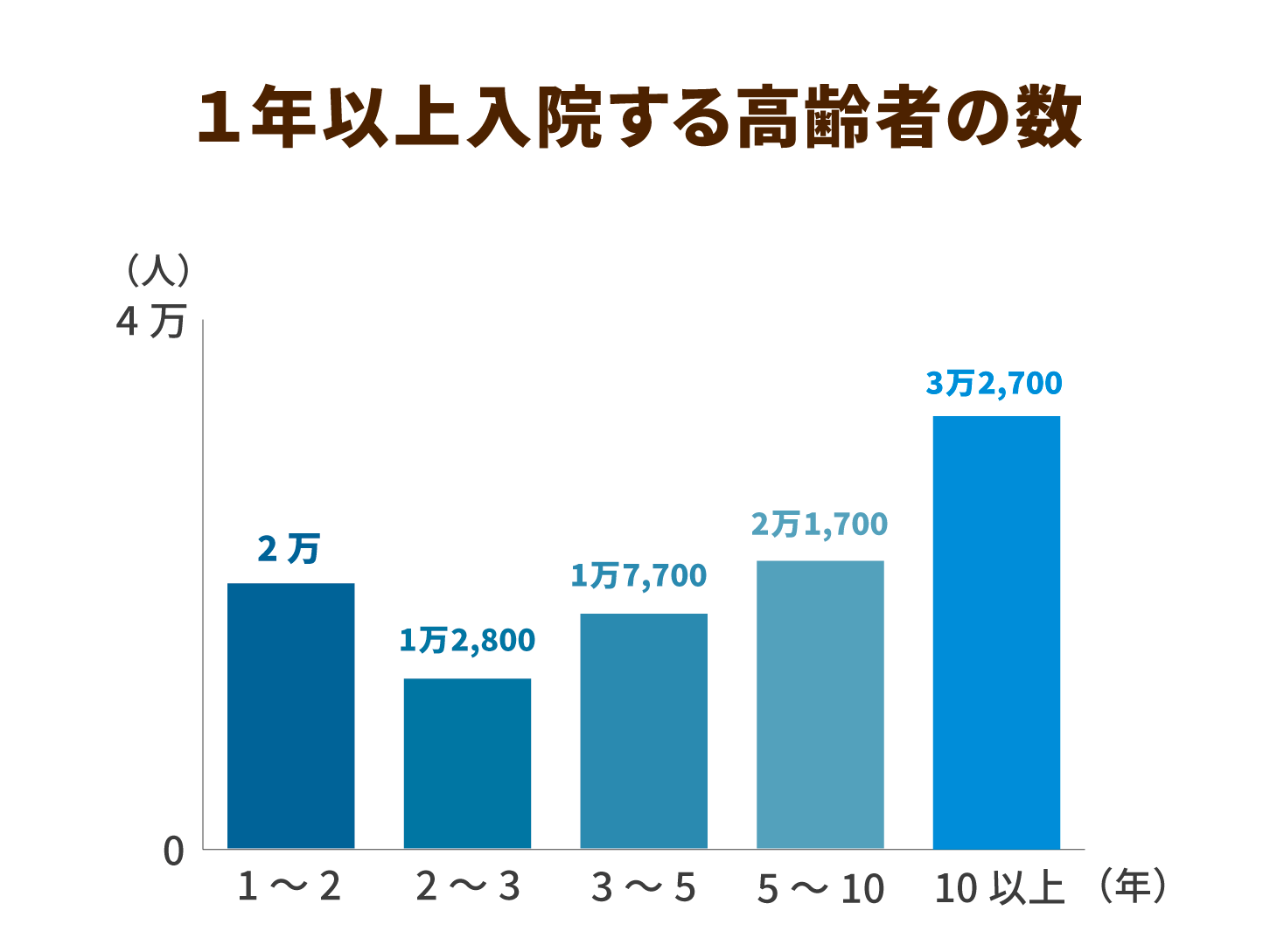

10年以上入院している患者数は5万4,200人で、そのうち65歳以上の高齢者は3万2,700人にも上ります。

その割合は6割以上にもなります。

精神科に長期入院していた高齢者は、家族のもとや自宅への退院が困難になるケースが多いとされています。

入院から数年が経過すると、「患者の配偶者が死亡していた」「子どもが結婚して近くにいない」など家族の状況が変わっていることも多く、精神疾患のせいで一人で日常生活を営むことが困難になりやすいのです。

また、入院が長期化すると、患者自身が退院の意欲を失ってしまうケースも少なくありません。

さらに病院側としても、退院支援によって入院患者が急減すると、経営に悪影響が出てしまうことも懸念されます。国も精神科の長期入院者に対する退院支援への対策を急いでいますが、患者と病院側の双方にデメリットもあるため、慎重に進めなければならないのです。

地域で見守るために必要なこと

高齢者施設での対応

長期入院の高齢者を受け入れる退院後の施設としてグループホームなどの高齢者施設が検討されており、実践している施設もあります。しかし、現状では施設の従事者は精神症状への理解が不足していたり偏見を持っていたりするケースが少なくありません。

『日本精神保健看護学会誌』に掲載された「高齢者入所施設における精神障害者へのケアの現状と課題 ―施設で働く援助職者の語りを通して―」によれば、介護従事者が「入所者との良好な関係を築く」ことを意識しながらも、「入所者との関係で傷つく」といった体験をしていることが報告されています。

インタビューでは次のような証言が得られています。

「怖かったです、正直ね。でも、状態がいいときのその方は、おしゃべりもしてくれるし笑顔もいいし、こういう一面もある方なんやなっていうふうに思ったら違う見方ができるようになったのでしょうか?」

現状では、最初に信頼関係を築き、個々に合わせたケアが実践されているようです。その一方で信頼関係が築けず、患者が再び精神科に入院してしまうケースも少なくありません。今後も事例の研究を進めて、より良い体制を模索する必要があるでしょう。

精神科訪問看護の充実が図られる

近年、日本では医療や介護の「在宅化」を図っています。訪問看護ステーションの設置などはその一例です。これは、精神科でも同様です。

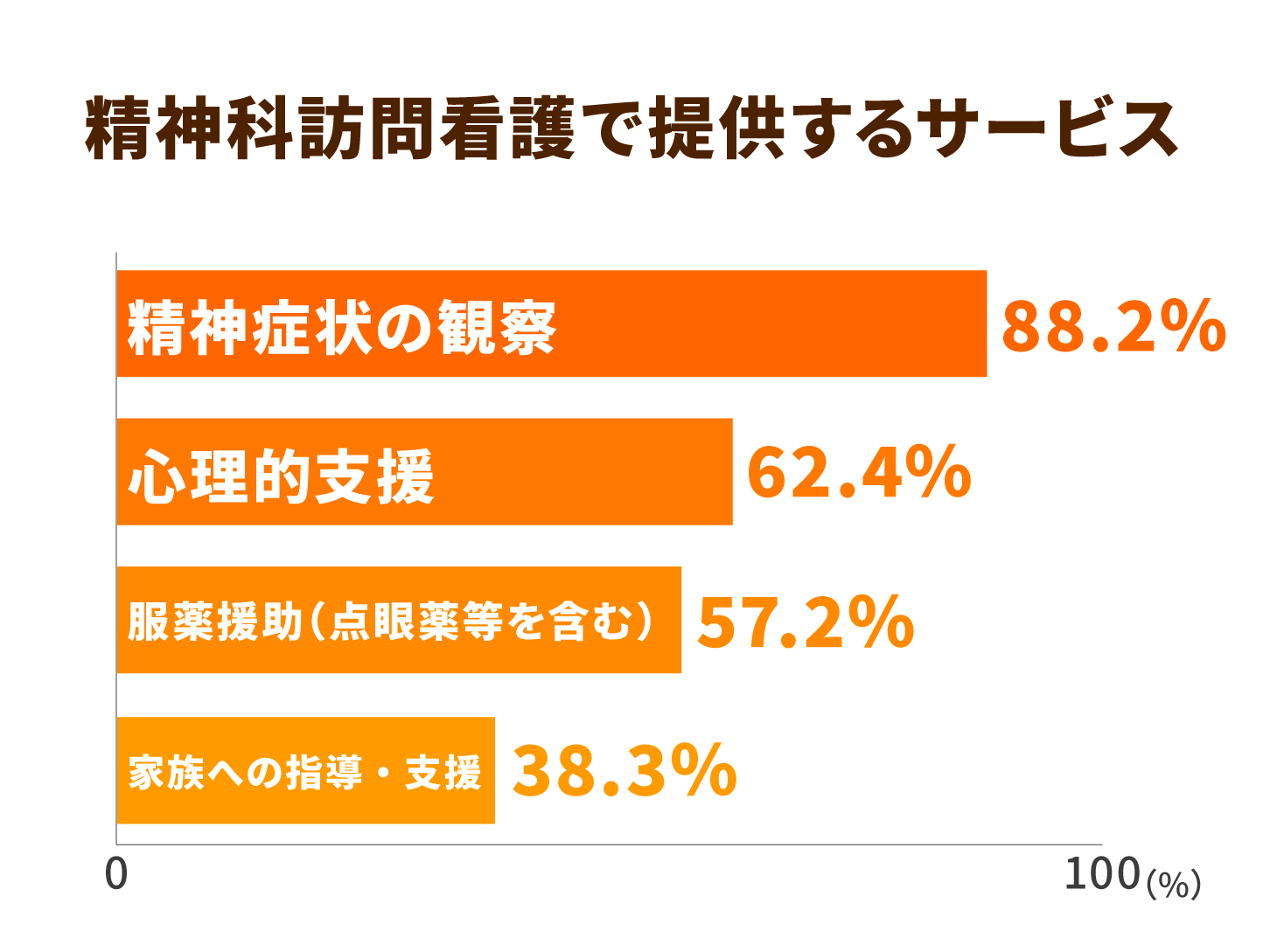

精神科訪問看護で提供しているケアの内容は、「精神症状の観察」が88.2%と最多で、「心理的支援」62.4%、「服薬援助(点眼薬等を含む)」57.2%、「家族への指導・支援」38.3%と続きます。

ただし、訪問看護ステーションからの実施回数は増加しているものの、病院や診療所からの実施回数はあまり増えていません。

精神疾患に対応する地域包括ケアシステムを構築するためには、医療機関や訪問介護、グループホームなどの入所施設などの連携が欠かせません。

今後は、さまざまな施策を通して、こうした連携を深めていく必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定