- 「特養入居は要介護3以上」と決めた改正介護保険法は果たして適正か?認知症に悩む要介護2以下の高齢者はどうなる!?

- 東京をはじめ首都圏・大都市圏で特養入居待ちの列が大渋滞。特養入居のために地方移住となれば「地域包括ケアシステム」との矛盾も!?

- ~特養入居の裏ワザ?検証その①~<br> ショートステイなど介護サービスをたくさん利用する「肉を切らせて骨を断つ」作戦とは

- ~特養入居の裏ワザ?検証その②~<br> 特養入居に備えて系列のサ高住や有料老人ホームに入居する「急がばまわれ」作戦とは

- ~特養入居の裏技?検証その③~<br> 最終手段はコネクション?「交渉力のあるケアマネージャーが担当すると入居が有利になる」は本当?

今年の春、厚生労働省から特別養護老人ホームの入居待ちをしている人が約52万4000人に上るという公式発表がありました。

これは、4年半前となる前回の集計から約10万人増という驚くべき数字。もちろん、特養の数自体も増えているわけですが、特養の定員が17%増に比べて入居待機者の増加率は24%となっており、待機者の増加に施設の整備が追いついていないのが一目瞭然です。

今後も高齢化が進むわけですから、このままの状態では差は開く一方…つまり、入居待機者は増える一方に。

では、その入居待ちの列はどうすれば解消するのでしょうか?国の施策について検証すると同時に、そんな現状でも特養に入居するための“裏ワザ”はないものか?という点について、現役ケアマネージャーから貴重な情報を得ました。

「特養入居は要介護3以上」と決めた改正介護保険法は果たして適正か?認知症に悩む要介護2以下の高齢者はどうなる!?

今現在、全国にある特養の数は8000弱で、入居者総数が51万7000人。待機者数とほぼ同じ数の入居者がいるということは、つまり同じ数の施設があれば待機者の列は解消するということになりますね。

もちろん、それは無理な話。

特養で1床のベッドを増設しようとすると、建設費として2000万円ほどかかると言われており、運営する介護事業者の経営的な体力が問われることになり、同時にそれに対して自治体は補助することになり…となると、財源を確保するのも難しい問題になるのです。

では、施設の数を増やさずに入居待機者を減らすためには?その視点で考えられたのが、皆さんもご存知の「特養入居要件を要介護3以上に限定する」という改正介護保険法です。

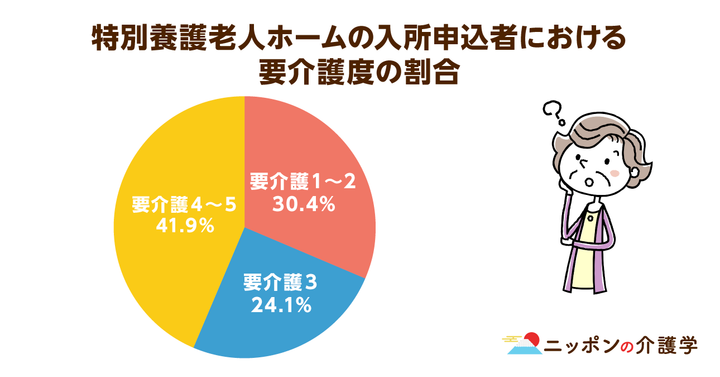

逆に言えば、要介護2以下の人たちは改正介護保険法が施行されると特養に入居はできなくなり、入居待ちの列から約18万人がいなくなることになります。

非常に手っ取り早い考え方ではありますし、「介護の必要性が高い人」だけが特養に入居できるというこの法律は、一見、合理的な気がしなくもありません。

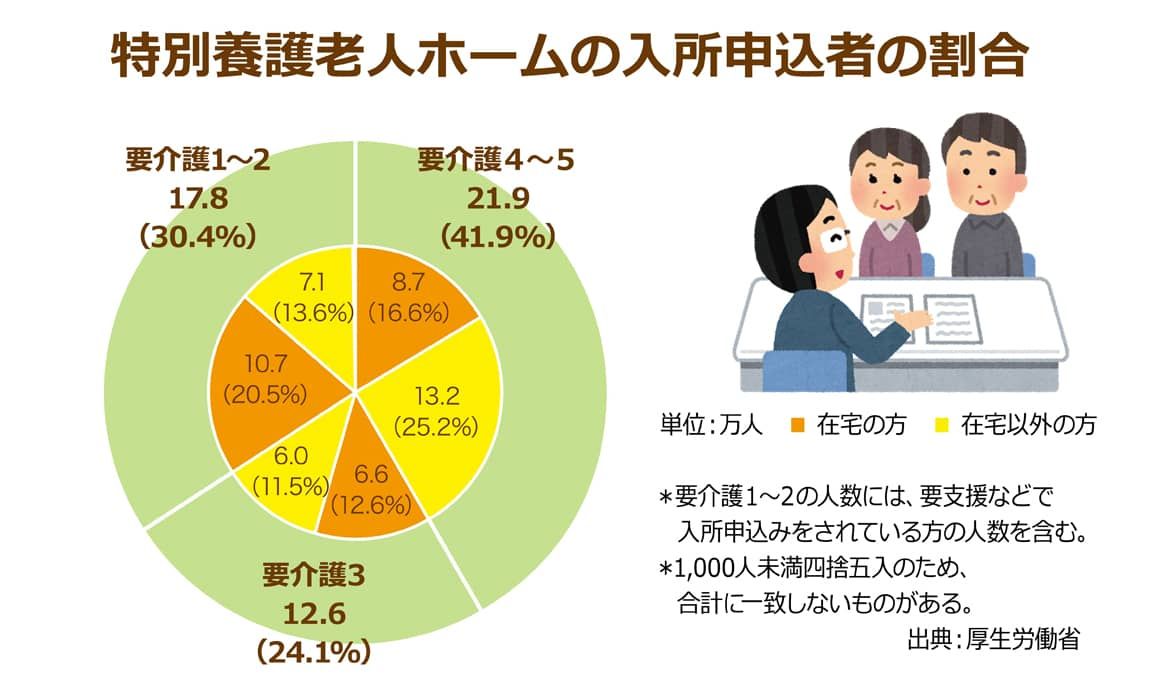

表の通り、要介護4・5という重度要介護者が8万7000人も在宅で待機しているという現状を考えれば、その人たちを優先的に特養への入居へと誘導しなければならないというのも理に適っているような気にもなります。

しかしそこには、別の問題が。

というのも、身体的な障がいがなく、暴力や暴言、徘徊といった問題行動のある認知症高齢者も少なくないのですが、そうした人は要介護度1や2など低く見積もられるケースも往々にしてあるのです。

改正介護保険法では“例外”として認知症高齢者を入居させられるようにもなっていますが、あくまで例外の域を出ないのが現状なのです。

認知症を抱える要介護2以下の方の入居先の選択肢としてはグループホームも挙げられますが、こちらも満床の施設が多い状況に変わりはなく、問題行動のある重度の認知症の方の受入れが難しいケースも散見されるのが現状です。

介護者にとっては、要介護度の重さがそのまま負担につながるというわけではないですよね。

身体的な負担よりも精神的な負担の方がストレスとなり、そこから介護うつになり、介護離職や虐待が発生…といった問題にも発展しかねません。

そう考えると、一律に要介護度を特養の入居基準に据えること自体がナンセンスだとは考えられないでしょうか?

東京をはじめ首都圏・大都市圏で特養入居待ちの列が大渋滞。特養入居のために地方移住となれば「地域包括ケアシステム」との矛盾も!?

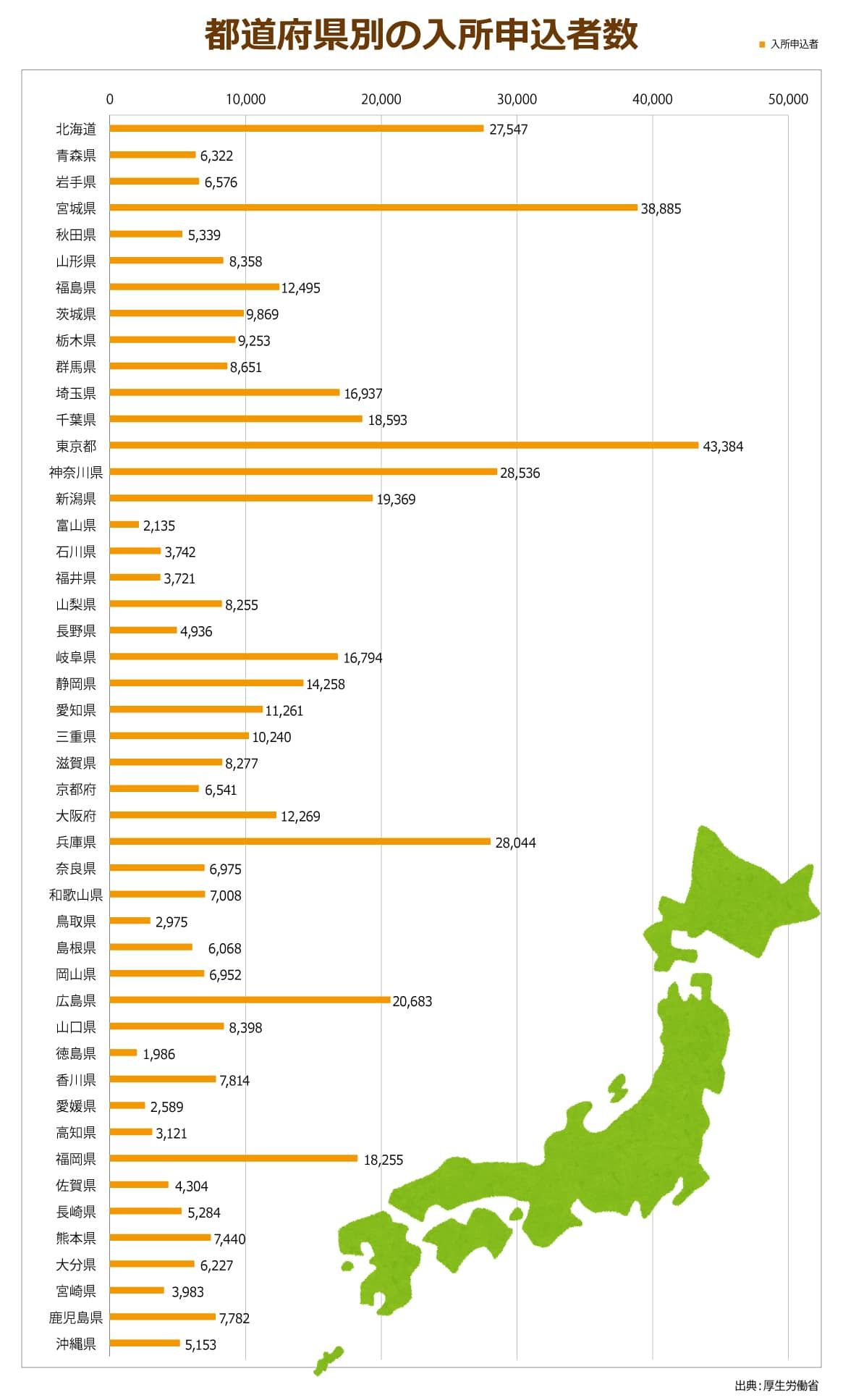

上記グラフが示しているのは、全国の都道府県別にみた特別養護老人ホームの入居待機者の数なのですが、それぞれを見ていくとわかるのが、大都市部における待機者の集中です。

最も多いのが東京都で4万3384人。

次いで神奈川県の2万8536人。

隣り合う千葉県や埼玉県も軒並み入居待機者が1万人を超えており、一都三県で合計10万人以上という数字は全国の20%を占めるものとなっています。

首都圏で特養入居待ちの列が大混雑。行き場のない要介護者があふれるのは目に見えているわけですが、とはいえ地価の高い首都圏は特に、特養を新設するのが難しく、行列解消の見通しがまったく立たない状況です。

入居待ちの列を解消するためには受け皿となる特養の数自体を増やすのが特効薬と考えられますが、そのためには補助金の交付が必要になります。

財源を確保するために介護保険料をアップするなど負担を重くしなければならないわけですが、それも致し方ない段階にまで来ているということなのでしょうか。

とはいえ、年金収入が数十万円といった高齢者からの徴収増は現実的に難しいでしょう。では代替策ということで、資産に応じて額を変動させるなど、徴収の方法を変える必要性もあるのではないでしょうか。

一方で、東京都杉並区のように、負担増ではなく「地方部への移住を奨める」という方法で、自治体内の高齢者の数を減らそうという試みもあります。

杉並区は、静岡県の南伊豆町で廃園となっている児童施設などの跡地に特養を新設し、そこに区内の高齢者を移住させようというのです。

もちろん、国の承諾も得てのプランではありますが、これは“高齢者が住み慣れた地域で生活を継続させられるように”という国が推進する「地域包括ケアシステム」とは正反対のもの。

自らが進める策を反故にするようなプランを承認せざるを得ないほどに、国としても扱いに困っている感が否めません。

一体、この迷走はいつまで続くのでしょうか…?

~特養入居の裏ワザ?検証その①~

ショートステイなど介護サービスをたくさん利用する「肉を切らせて骨を断つ」作戦とは

こうして見ていくと、特養入居待ちの列が解消するのを行政の手腕に任せていてはらちが明かない気も。その頃には高齢化のピークも過ぎていた…など、笑えないオチにたどり着く可能性も、決して低くはないでしょう。

特養への入居は結局、長い行列に並びながら順番が来るのを待つという方法しかないのでしょうか?「もしかして、近道となる“裏ワザ”があるのでは?」。

そんな疑問から、その方法について現役のケアマネージャーに聞いてみました。

すると、「絶対ではありませんが、ないことはないと思います」という言葉が。

「特養に入居できるのは優先順位が高い人から、という決まりになっています。

その優先順位というのは要介護度によって決められるというのはご存知だと思いますが、その基準は都道府県によってまちまち。

たいていは100点満点になっていて、点数が高いほど優先順位が高いと判断されます。

言い方は変かもしれませんが、点数を稼ぐことが特養入居への近道になることは間違いありません」。

では、そのための方法はというと…?

「まず第一に、介護サービスをたくさん利用する、ということでしょうか。

介護サービスの利用頻度の高さが介護の必要性の高さと直結するため、ポイントが高くなるのです。

特に、入居したいと思っている特養のショートステイをたくさん利用すると、“要介護者だけでなく介護者の負担も大きいためにショートステイの利用頻度が高い”と判断されて、よりポイントは高くなると思います。

特養サイドとしても、利用者の状態をより正確に把握しやすいため、入居後の対応についても考慮しやすいというメリットがあります」。

特養入居の優先順位を決めるためのポイントは、80点ほどが厳格な基準によって決められているため、そこを操作することはできません。

しかし、残りの20点については施設独自の配点が可能なのです。

その20点を獲得するために、特養のショートステイをたくさん利用するのが得策、というわけですね。

もちろん、そのためには入居前の介護費用負担が大きくなってしまいますが、“肉を切らせて骨を断つ”という作戦も考えようによってはアリ、ということなのでしょう。

~特養入居の裏ワザ?検証その②~

特養入居に備えて系列のサ高住や有料老人ホームに入居する「急がばまわれ」作戦とは

もうひとつの裏ワザは、入所を希望する施設に関して。

昨今では少なくなりましたが、新規に開設される特養は一気に100戸以上の部屋が用意されることになるため、当然ですが入居可能な枠が広がることになります。

情報をまめに仕入れたり、ケアマネージャーにも逐一、連絡を取ったりするといった努力が必要になります。

また、在宅ではなく施設に入所しながら特養の空きを待つというのもひとつの方法。

例えばサービス付き高齢者向け住宅では、入居一時金が不要で気軽に入居することができ、なおかつ賃貸物件となるため入退居の自由度も高いため、 “特養の入居待ちの間だけ”として入居する人も少なくありません。

また、サ高住だけでなく、有料老人ホームでも同じですが、その事業者が特養を運営している場合もあり、そうした施設に入所するというのもひとつの手だそう。

「特養サイドとしても、入居希望者を振り分ける際に、何の情報もない人を入居させるよりも、あらかじめ体の状態や介護負担の度合いがわかっていた方が、入居後の対処がしやすいもの。

そう考えると、系列のサ高住や有料老人ホームに入所して情報を共有してもらう、というのも“裏ワザ”と呼べるかもしれないですね」。

もちろん、100%の成功率というわけではありませんが、前出と同じように残りの20点をいかに獲得するかを考慮したものであり、有用性は高そうです。

自宅→サ高住・有料老人ホーム→特養、とワンクッション挟むことになるため、環境の変化が激しいというデメリットはあるかもしれませんが、“急がばまわれ”も一案ですね。

~特養入居の裏技?検証その③~

最終手段はコネクション?「交渉力のあるケアマネージャーが担当すると入居が有利になる」は本当?

最後に。これは本当に“裏ワザ”というか、力技とも言えるのですが、時としてコネが威力を発揮する場合もあるようです。

「あまり大きな声では言えませんが、例えば地域の議員さんや有力者と呼ばれるような人とのコネクションも、相談事例としてなくはありません。

原則として、公平性を保つために加点評価を行って優先順位を決めているのですが、先に言ったように残りの20点を獲得するために、コネが威力を発揮することもあるようです」。

特養を運営しているのは社会福祉法人が多く、その事業者について調べてみると、系列に病院など大きな組織・団体があることは珍しくありません。

特養としても、医師や福祉団体と持ちつ持たれつの関係を保っていることを考えると、様々な方面にコネクションがあることでしょう。

その関係性を上手く利用するのです。

「特養を運営している病院を主治医とするなど、医療機関や医師との関係性を強くもっておくというのも良いかもしれません。

また、これは私に実際にあった話ですが、入居希望者やそのご家族に直接の知り合いがおらず、“紹介して欲しい”と言われたことも…。

ただし、こうしたコネが必ずしも近道に直結するわけではないですし、あくまで“裏ワザ”ですから、絶対に早く入居できるというわけでもありません。

施設や自治体によって異なるということだけは、頭に入れておいて欲しいと思います」。

最後になりますが、ここまで話題に上ってきた特養入居の優先順位というのは、ケアマネージャーが作成する意見書をもとに点数化されるものです。その意見書により有効性をもたせるためには、ケアマネとの連絡を密にすること、要介護者の状態を具体的に報告・相談すること(独自に介護ノートのようなものを作っておくと良いかもしれません)などが大切になってきます。

その上で、コネクションを持っていたり、交渉力の高いケアマネージャーと契約ができれば、特養入居までの道のりがより近くなるのかもしれませんね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定