超高齢社会が進展するなか、日本経済における高齢者世帯の存在感が高まっています。

内閣府は、先月28日に「日本経済2015-2016」(ミニ白書)を発表。

そのなかで、60歳以上の高齢者世帯による支出が個人消費のおよそ半分を占めるまでになったと分析しています。

白書の導入文では、「我が国全体の経済活動に対して、高齢者層の与えるインパクトが高まっており、長期的・構造的な経済成長をみる上でも、短期的・循環的な景気動向をみる上でも重要性が増している」と高齢者の経済活動について言及しています。

高齢者人口は、2025年には3,657万人、2054年には3,878万人に達する見込み。

その後ゆるやかに減少するとされます。

今後、高齢者の経済活動はより大きなインパクトを日本経済に与えることでしょう。

今回は、先月発表されたミニ白書を読み解きながら、「高齢者の消費活動」の現状と課題について横断的に見ていきたいと思います。

高齢者層の消費は高まる一方!2014年には全体の約50%を占めるまでに

それでは早速、高齢者の消費活動の特徴を確認していきましょう。

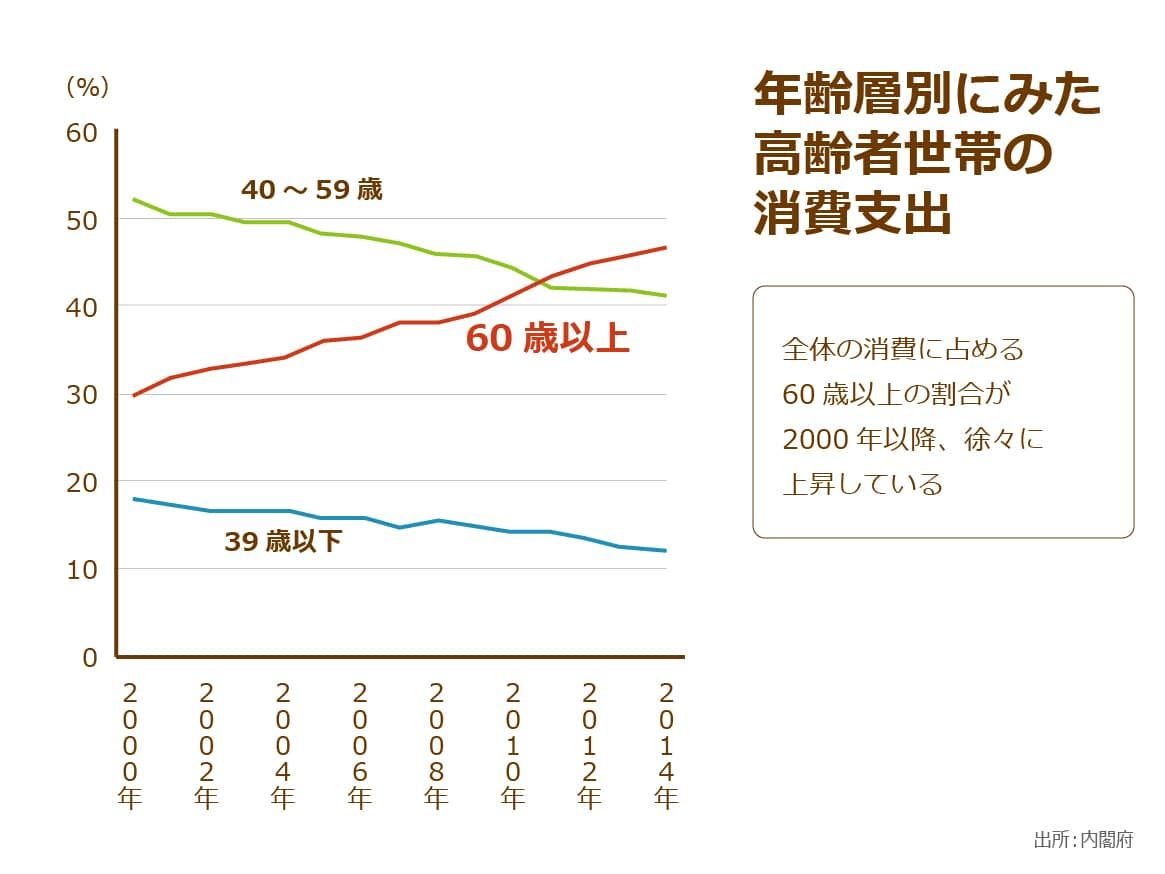

下記のグラフは、個人消費全体のなかで、高齢者層における消費の推移を表したものです。

2000年以降、60歳以上の高齢者世帯のシェアが徐々に上昇しており、2014年には約50%を占めるまでになっています。

一方、現役世代は右肩下がりに。高齢者世帯における消費支出の勢いが見て取れます。ちなみに、消費支出とは「食料費、光熱費、通信費ほか生活を維持するために必要な支出」のことです。税金や社会保険料など消費を目的としない費用は非消費支出と呼ばれています。

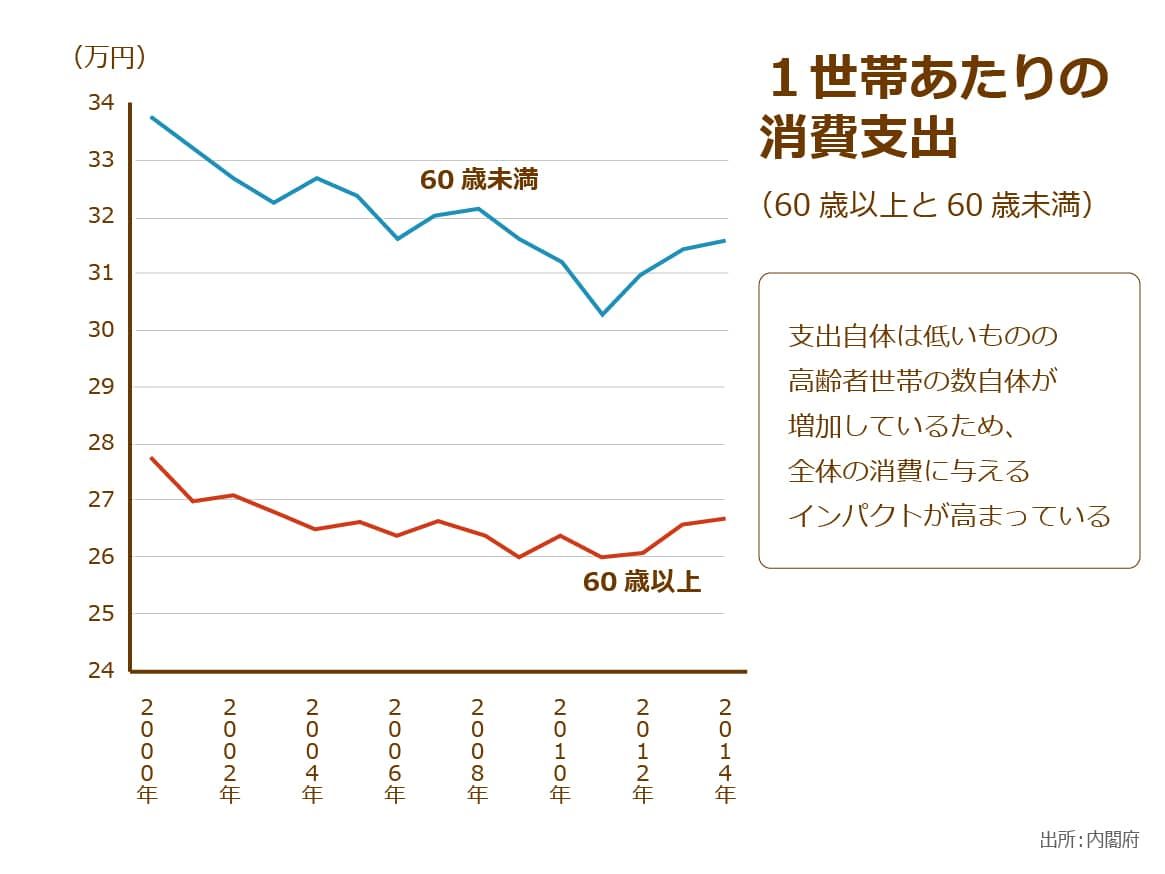

ところが、1世帯当たりの消費支出にはずいぶんと差があります。60歳未満では、約32万円、60歳以上では約27万円(いずれも2014年度の数値)となっています。

高齢者世帯では、1世帯あたりの消費支出は低いものの、全世帯に占める高齢者世帯のシェアの増加により、消費へのインパクトが増大していると見て良いでしょう。

高齢者の消費支出が多いのは「交際費」。健康づくりと趣味に消費する高齢者の姿が

次に、高齢者世帯は何にお金を使っているのか詳しく見ていきましょう。

総務省統計局による家計調査によると、「世帯主が65歳未満である世帯」に対し、「世帯主が高齢者である世帯」において消費支出が多いのは「交際費」(1.45倍)「保健医療」(1.36倍)「光熱・水道」(1.15倍)「家具・家事用品」(1.14倍)などとなっています。

同調査は、「交際費」がトップとなったことについて「子や孫の世帯など世帯外への金品の贈与が多くなっている」と分析しています。

(注)家計調査における「交際費」とは、世帯外の人への贈答用金品及び接待用支出並びに職場、地域などにおける諸会費及び負担費。

| 1世帯当たり1ヵ月間の支出金額(円) | |||

|---|---|---|---|

| 平均 | うち 世帯主が 65歳未満の 勤労者世帯 |

うち 高齢無職 世帯 |

|

| 消費支出計 | 290,454 | 319,901 | 246,085 |

| 食料 | 68,804 | 70,489 | 63,637 |

| 住居 | 18,262 | 19,914 | 17,131 |

| 光熱・水道 | 23,240 | 23,078 | 22,389 |

| 家具・家事用品 | 10,325 | 10,271 | 9,852 |

| 被服・履物 | 11,756 | 13,811 | 7,535 |

| 保健医療 | 12,763 | 11,331 | 14,947 |

| 交通・通信 | 41,433 | 52,913 | 26,502 |

| 教育 | 11,539 | 20,152 | 553 |

| 教育娯楽 | 28,959 | 30,898 | 25,522 |

| その他の消費支出 | 63,573 | 67,044 | 58,016 |

| 諸雑費 | 23,646 | 24,195 | 21,812 |

| こづかい(使途不明) | 11,095 | 15,908 | 7,243 |

| 交際費 | 22,942 | 18,428 | 27,500 |

| 仕送り金 | 5,890 | 8,512 | 1,461 |

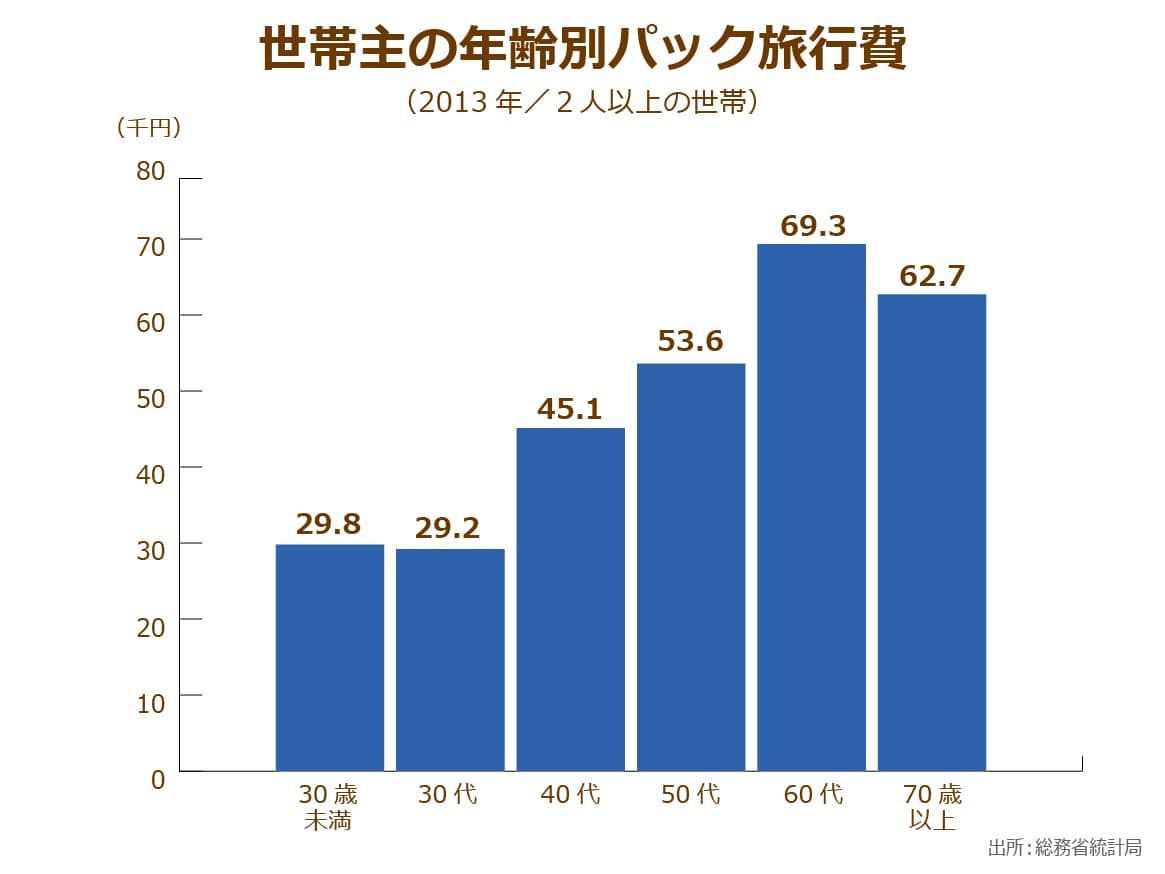

さらに下記のグラフからは「健康に気を配り、旅行などの趣味を楽しむ高齢者」の姿が見て取れます。「パック旅行費」の支出金額を見ると、最も多い世帯は60歳代、次いで70歳代であることがわかります。

「園芸品・同用品」「スポーツクラブ使用料」についても同じ傾向があります。

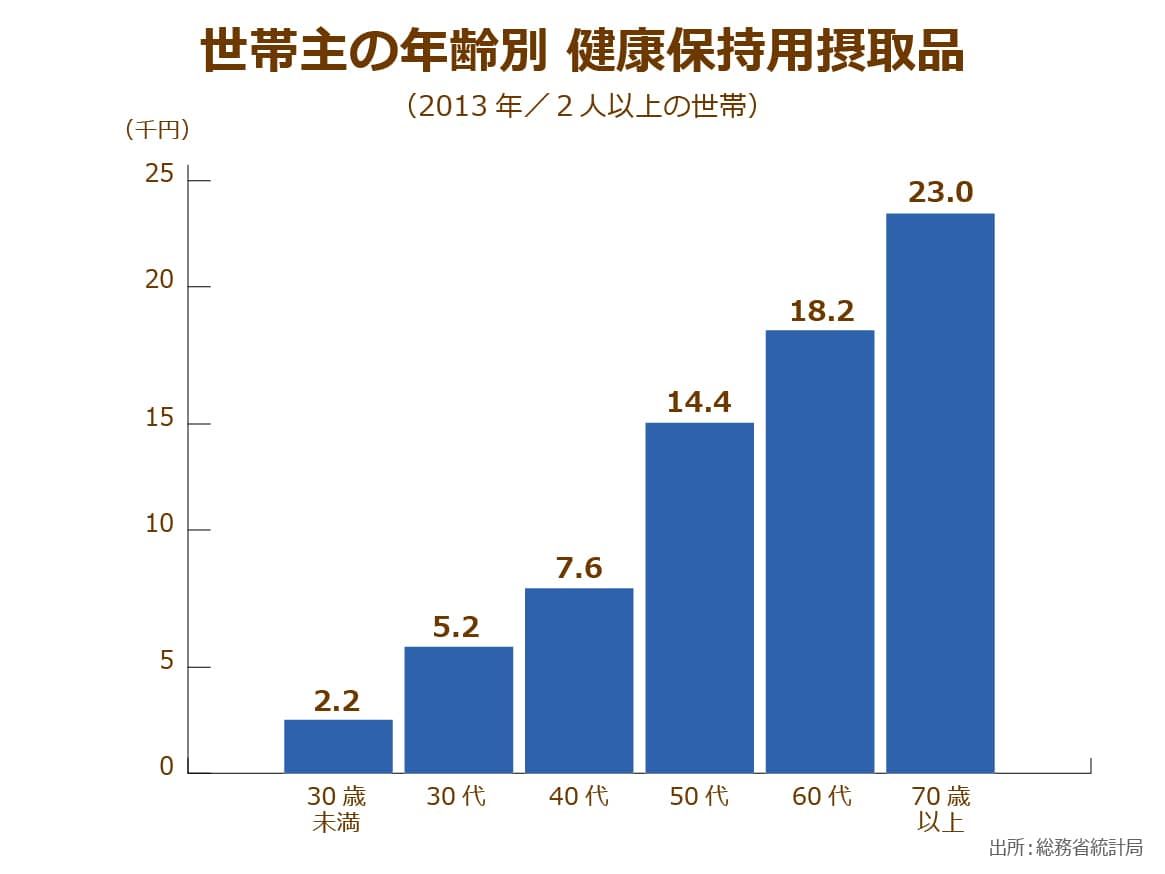

一方、「健康保持用摂取品」は70歳以上がトップ。年齢を重ねるにつれ、健康保持用摂取品の消費ウエイトが高まっています。

勤労高齢世帯と無職高齢世帯の消費支出は約7万円と大きい。高齢者が就業することは消費拡大にプラス

さらに、「日本経済2015-2016」(ミニ白書)では、「60歳以上勤労世帯」と「60歳以上無職世帯」に分けて、消費活動を分析。

勤労世帯は無職世帯よりも、可処分所得(月額)(収入から税金や社会保険料などを引いたもの)は約16万円多く、消費支出(月額)も約7万円大きくなっています。

このように勤労高齢者は無職高齢者に比べて、消費意欲は旺盛です。

同白書は、「就労を希望する高齢者が職に就き安定した収入を得ることができれば、消費支出もより積極的になる可能性が高い。

これは、経済全体の消費に対してもプラスの効果を持ち得ると考えられる」としています。

高齢者のネットショッピングの支出総額は4.3倍に増加。積極的にネットを楽しむ60代

とはいえ、たとえ所得が増えたとしても、消費できる場所がなければ経済は拡大しません。

そこで、近年クローズアップされている問題が「買い物難民」。

日用品などの買い物に不便を感じる高齢者が増加しています。

内閣府によると、その数は2014年で約700万人(出典:「平成22年度高齢者の住宅と住環境に関する意識調査」)です。

買い物弱者の割合は、大都市、中都市、小都市においては横ばいであるものの、人口規模の小さい町村では年々高まっています。

買い物弱者が増大する背景には、「郊外化」があります。

商店街が衰退し、食品スーパーなどの大型店は郊外に立地するようになりました。

そうなると、車を使わなければ、買い物に行くことができません。

高齢者のなかには、生活のためにやむを得ず車を運転するケースも多々見られ、高齢者による交通事故が相次いでいます。

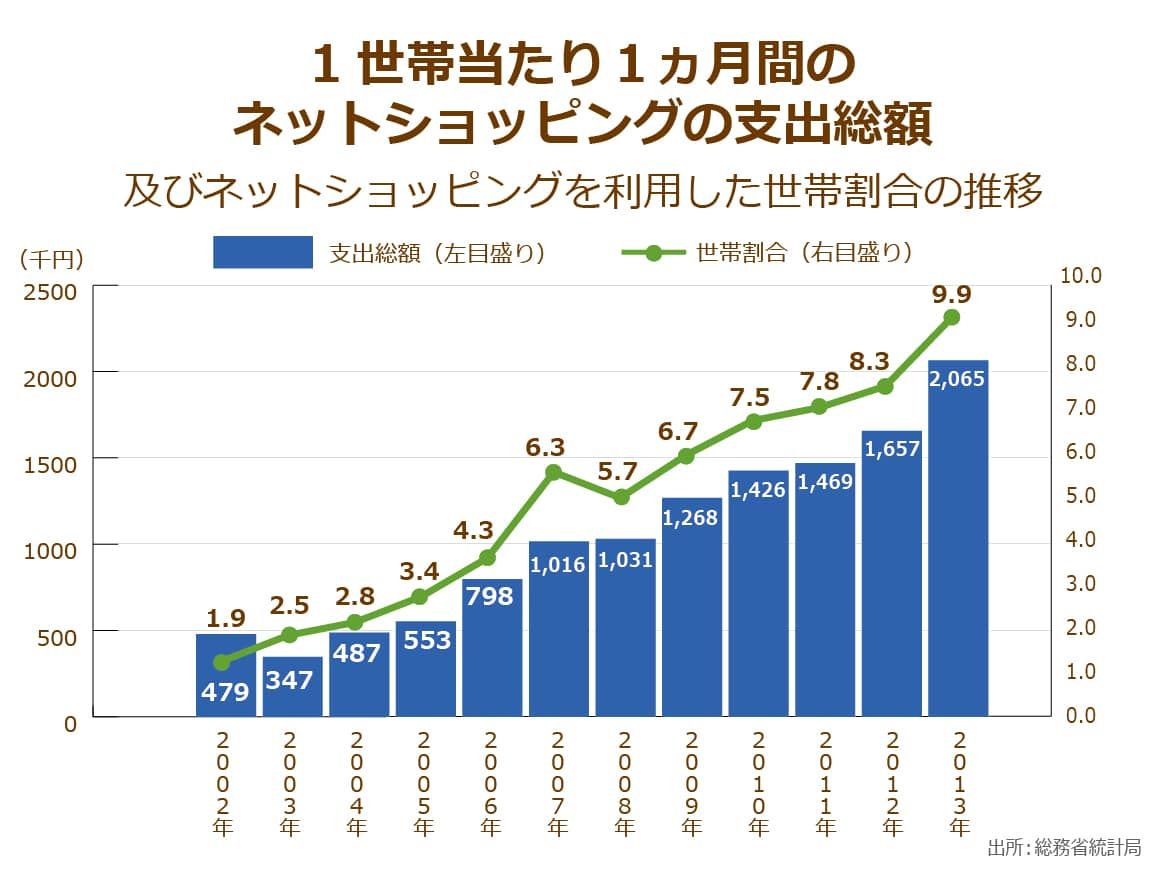

こうしたなか、存在感を高めているのがネットショッピングです。高齢者世帯について、1世帯当たり1ヶ月のネットショッピングにおける支出総額の推移を見ると、2013年は2,065円となり、2002年からの11年間で約4.3倍に増加しています。

ネットショッピングへの支出金額が増えている背景には、高齢者のネット利用率の上昇が要因として挙げられるでしょう。

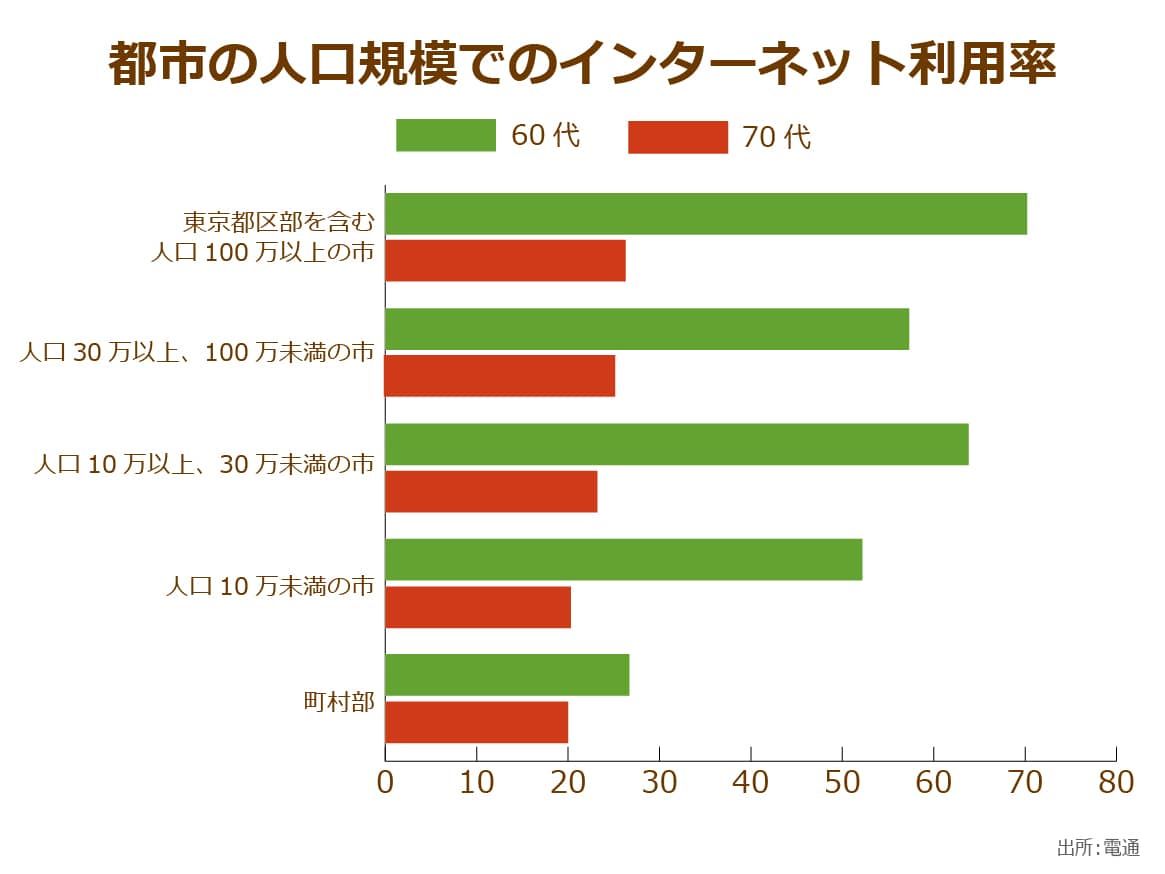

株式会社電通が行った「シニア層のインターネット利用に関する研究」によると、「70代の2割以上がネットを利用、60代では5割を超えている」そうです。

シニア層のネット利用は、大都市圏ほど進んでおり、60代では70.2%でした。

一方、町村部は26.7%。

大きな差があります。

買い物難民が多いとされる町村部では、今後ネット利用が本格的に進む可能性があります。

町村部においてもネットショッピングが一般化すれば、高齢者の支出金額がより大きくなるかもしれません。

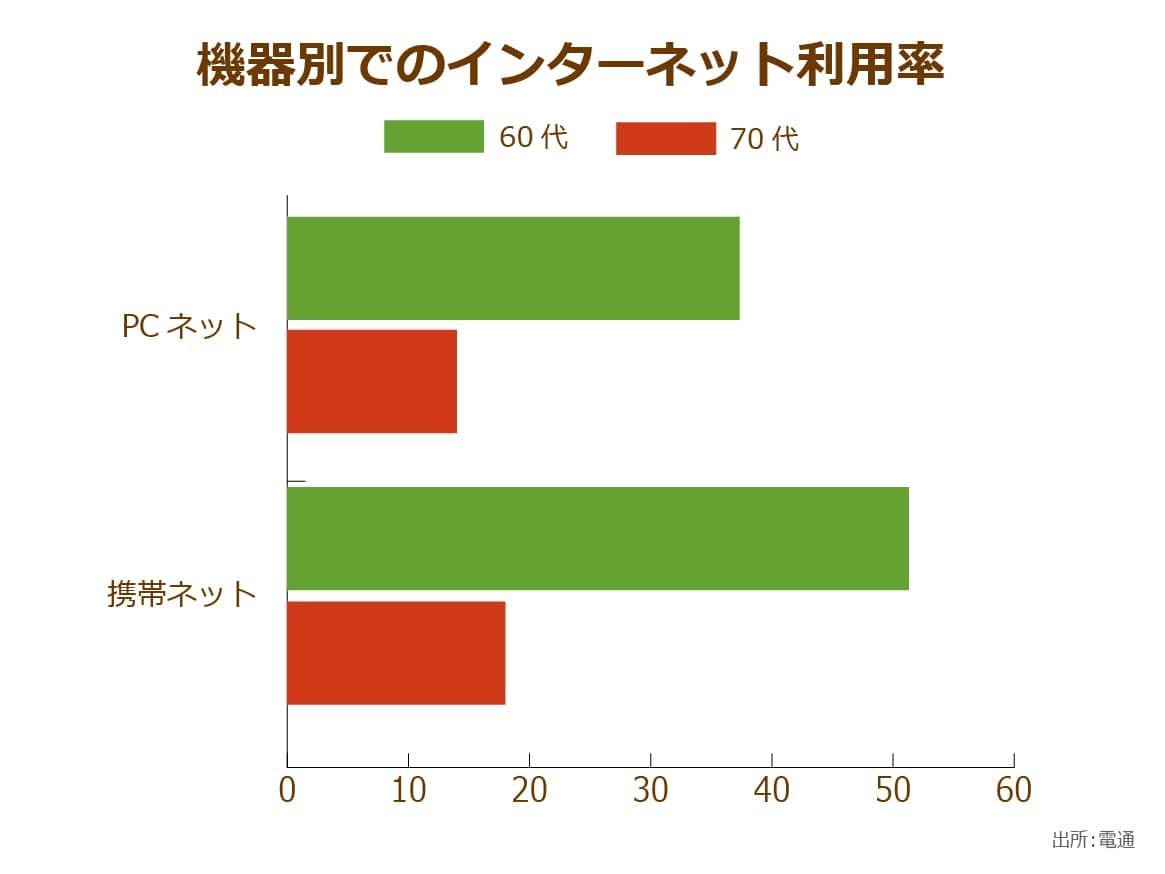

さらに、ネット利用を機器別に見ると、60代、70代とも携帯でのネット利用(携帯電話及びスマートフォン)の割合が高くなっています。今後の高齢者のネット購買は、モバイル端末の普及が鍵を握っていると言えるかもしれません。

働きたい高齢者は563万人。勤労高齢者増と消費する場の提供で消費活動の活性化を

今後、より一層少子高齢社会は進展し、就業者数は一貫して減少すると予想されています。こうしたなか、消費活動の中心となるのが高齢者です。最後に、高齢者の消費活動を活発化させるために必要な方策を考えていきます。

ひとつは「就労人口増」です。

先述の通り、「勤労高齢者ほど消費意欲が高い」ことがわかっています。

働く高齢者が増えれば増えるほど消費活動は活発化するはずです。

2014年の60歳以上人口は4,189万人で就業率は29.5%(出典:総務省「労働力調査」)。

諸外国に比べて低い就業率をどのように上げるかが課題になっています。

2012年の60歳以上無業者2,709万人のうち、就業希望の無業者等は563万人(出典:総務省「就業構造基本調査」)。この結果から、就労を希望する高齢者は相当数に上ると見られます。

もうひとつは「消費する場の提供」です。

就労が増えたと仮定し、稼いだお金をどこで使うか。

「買い物難民の解消」と「ネットショッピング」がキーワードになりそうです。

過疎地ではお金を使いたくても使えない高齢者が確実にいます。

そうした高齢者の需要をどう捕まえるか。

近年、移動スーパーや宅配スーパーが増えています。

ネットショッピングは、今後も存在感を高めていくでしょう。パソコンをうまく扱えない高齢者でもスマートフォンを介してネットに接続しています。事業者としては、スマートフォンを駆使して高齢者の購買意欲をどう高めるか考えていく必要がありそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定