増加する高齢障がい者への支援

年々増加する高齢障がい者

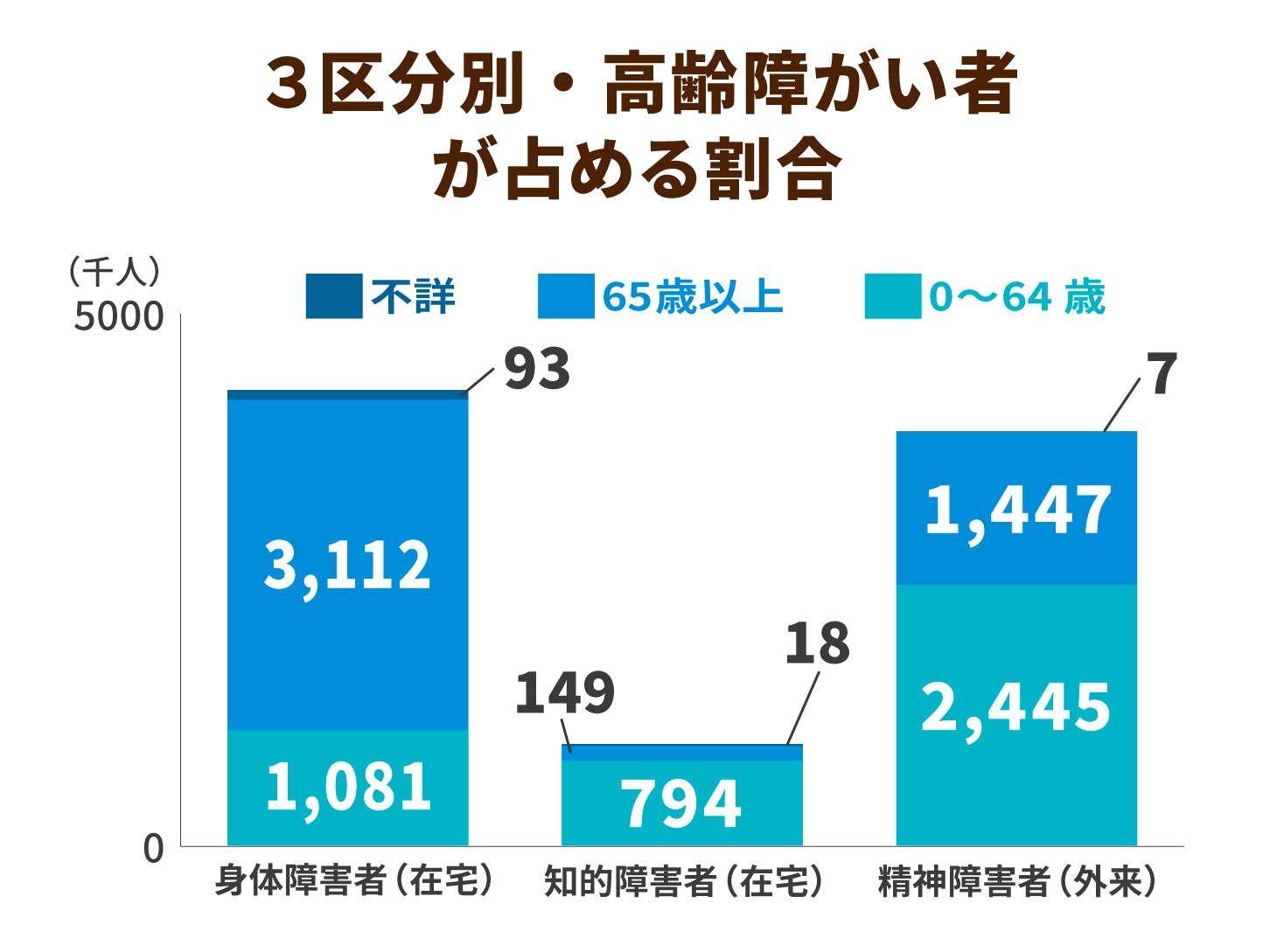

内閣府が公表している『令和3年版障害者白書』によると、障がい者の数は、身体障がい者が436万人、知的障がい者109万4,000人、精神障がい者419万3,000人に上るとされています。

3区分それぞれの項目で65歳以上の高齢者が占める割合は、身体障がい者72.6%(311万2,000人)、知的障がい者15.5%(14万9,000人)、精神障がい者37.2%(144万7,000人)です。

中でも、身体障がい者と知的障がい者は高齢者の割合がここ5年で大幅に増加しています。特に知的障がい者は2011年に9.3%(5万8,000人)だったので、割合でみれば6%以上も増加していることがわかります。

高齢障がい者に対する高額サービス給付費が進まない

障がい者が65歳以上になると、障がい福祉サービスから介護保険サービスへと切り替える必要があります。その際、利用者負担が高額になることもあるため、2018年に「高額障害福祉サービス等給付費」という新たな制度が設けられました。

これは、現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた人が以下の要件を満たすときに介護保険サービスの利用者負担額が償還される制度です。

- 65歳に達する日の前に5年間にわたり、介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方

- 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方

- 65歳に達する日の前日において、障がい支援区分(障がい程度区分)の区分が2以上であった方

- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方

- 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している方

高齢障がい者にとっては有益な制度ではありますが、その利用は進んでいません。

厚生労働省が調査したところ、回答のあった1,045の市町村のうち、2020年9月末時点で1自治体当たりの利用者は平均3.4人にとどまりました。

導入時、厚労省は全国で最大3万人が対象になると想定していましたが、その見込みを大きく下回る結果になりました。

対策が不振に陥る理由

高齢障がい者が抱える保険適用切り替えの問題

適用される保険サービスが介護保険に切り替わることによって生じる弊害は、利用者負担だけではありません。これまで障がい者施設で専門のサービスを受けていた人が、介護施設に移ることになります。

しかし、介護施設には障がいに対する専門的な知識を持つ介護職が不足しているため、質の高いサービスを受けられなくなることがあります。

特に知的障がいや精神障がいは、専門的な知識が必要となるケースが多いため、身体介護を中心とする介護職にとっては、大きな負担になりかねません。

また、障がい支援区分と介護認定における介護度が必ずしも一致しないことがあります。そのため、介護認定の結果によっては、サービスの支給量が減らされる可能性もあるのです。

共生型サービスも進展なし

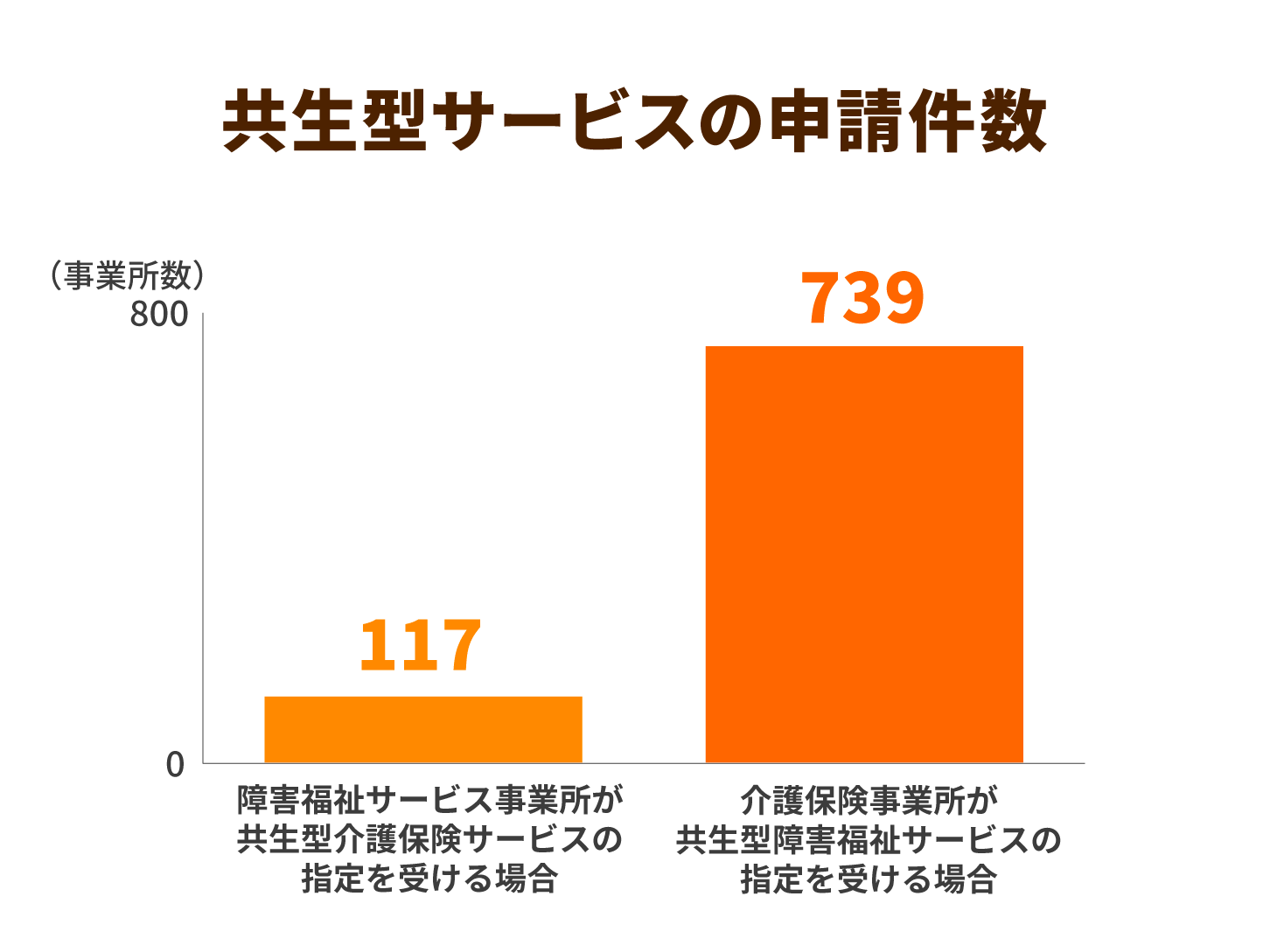

障がい者福祉と介護保険の違いによる不利益を解消するため、新たに進められているのが「共生型サービス」です。

共生型サービスとは、「介護保険」か「障がい福祉」のどちらかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定も受けやすくする制度のことです。

例えば、介護保険における訪問介護サービス事業所は、障害福祉サービスの「居宅介護」や「重度訪問介護」の指定を受けやすくなります。

しかし、こうした共生型サービスの申請件数はあまり進んでいません。

2020年10月までに「障害福祉サービス事業所が共生型介護保険サービスの指定を受けた件数は117件、介護保険事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受けた件数は739件にとどまっています。

高齢障がい者向けの支援を構築

入院時の重度訪問介護の必要性

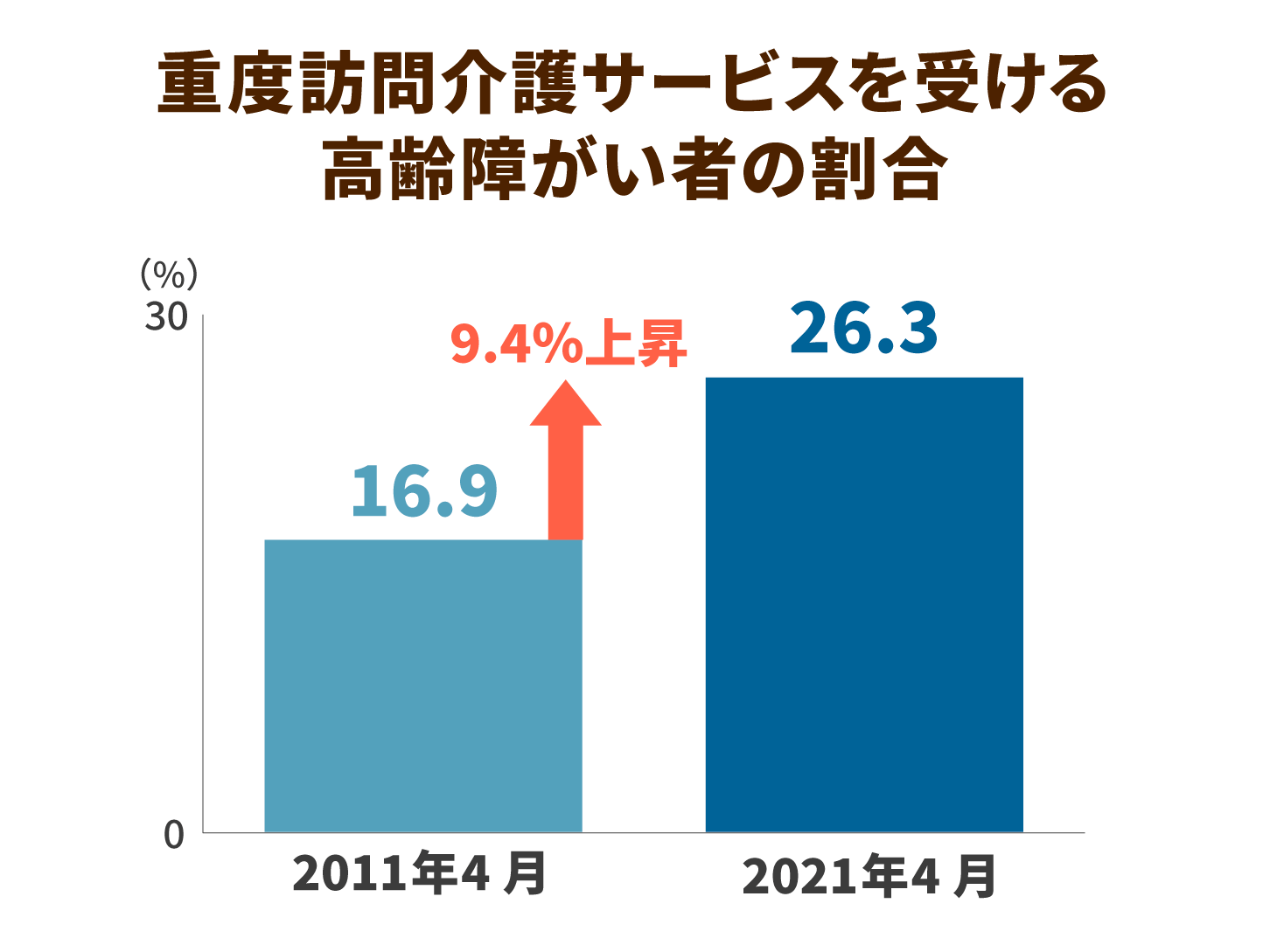

高齢障がい者の支援サービスにおいて、特に重視されているのが「重度訪問介護」です。

このサービスでは、重度の障がいがあり、常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴や排せつ、食事など生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

もともとは身体障がいだけに限られてきましたが、2014年から知的障がい・精神障がいまで適用対象が拡大されました。

このサービスは、高齢障がい者支援において重要な役割を担っています。特に在宅で介護している人にとっては、介護の負担を軽減するだけでなく、日常的なアシストを受けることによって、適切な支援をすることができるようになります。

そのため、高齢障がい者による利用も増加しています。同サービスにおける高齢障がい者の利用割合は、2011年時で16.9%だったのに対し、2021年時点では26.3%を占めるようになりました。

福祉と医療の両面で高齢障がい者向けの支援を構築

上記のような現状を受け、全国知的障害関係施設長等会議では、高齢障がい者に向けた支援の拡充を以下のように提言しています。

- 知的障がい者の高齢化は、一般の高齢化よりも早い。40歳~64歳以下の人でも介護保険を利用できるよう要件を緩和する

- 重度訪問介護の対象を高齢障がい者を対象に拡充する

- 施設整備費に特別加算を設ける

- 家庭医療と結びつくような支援を増やす

- 自立支援費の財源確保

例えば、1で触れている「40~64歳以下が介護保険を受けられるケース」は、「若年性認知症」や「脳血管疾患」、「末期がん」など16項目に限定されています。

しかし、知的障がい者は加齢による症状が出やすく、個々の事情によっては早い段階での介護が必要になるケースがあります。

こうした問題を解決するためにも、地域の福祉と医療などが連携して、高齢障がい者を支援する体制づくりが大切になります。厚生労働省も高額介護サービス費給付や共生型サービスなどで対策を進めていますが、今後はさらに拡充していく努力が必要になるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定