高齢者の交通問題を解消するMaaS

大手自動車メーカーが福祉系MaaSを開発

大手自動車メーカーのダイハツは、通所介護施設の送迎業務を土台に、地域の高齢者の移動や暮らしを支援するサービス「ゴイッショ」を、2022年春に提供することを発表しました。

これは自治体向けのサービスで、リリースに先行して共同で取り組む自治体を募集しています。

詳細は2022年春に再度発表される予定ですが、このサービスは通所介護施設の送迎業務を地域一体で運行する共同送迎を目的としています。

いわば、送迎業務のアウトソーシングです。

また送迎だけでなく、地域課題に合わせて「買い物支援などの移動サービス」や「宅食サービスなどモノの配送」なども提供するとしています。

これは、世界中で進められている「MaaS(マース:Mobility as a Service)」の福祉版サービスとして注目を浴びています。

MaaSとは、主に地域住民や旅行者などの移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済などを一括で行うサービスのこと。

特に医療・福祉においては、交通困難者になりやすい高齢者の移動をICTなどで解消しようとする取り組みが進められています。

国土交通省主導で実証実験を実施

日本では、2018年より国土交通省が主導するかたちで、各地でMaaSの実証実験が進められています。

例えば、福井県永平寺町では、自治体や日本郵便や、まちづくり会社などが共同でデマンドタクシーの活用による弁当デリバリーやゆうパック宅配などが進められています。また、交通困難者が多い地域での移動販売も実施して、高齢者の買い物支援などを行っています。

北海道上士幌町では、無償の福祉バスのデマンド交通(利用者の事前予約を募り運行する地域公共交通)を開始。将来的にはスクールバスなども活用して、地域内の交通問題に取り組んでいます。

こうした動きは民間でも活発に行われており、群馬県太田市ではデイサービス事業者が大学などと共同して、「福祉Mover」というスマートフォンを活用した福祉車両のデマンド化を目指しています。

これは、事前にスマートフォンの専用アプリに自宅などの乗車場所と行きたい場所を登録し、その近辺を走る福祉車両とAIで瞬時にマッチングするというサービスです。

実は日本は世界に先駆けてMaaSへの取り組みが進んでいます。

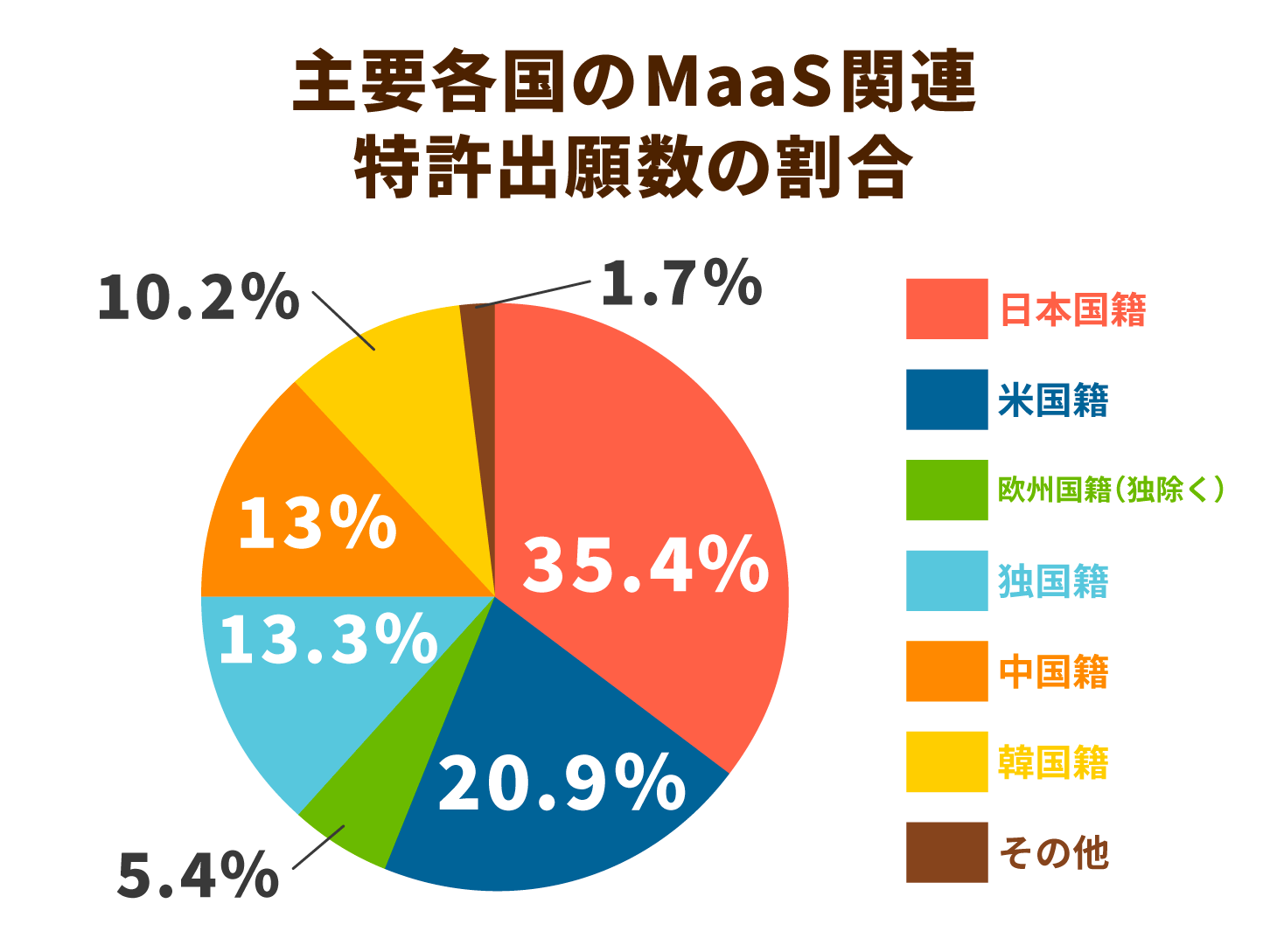

特許庁が日本、アメリカ、ドイツ、欧州、中国、韓国でのMaaS関連の特許出願件数を調査したところ、日本は2万1,871件(35.4%)でトップ。

次いでアメリカ1万2,951件(20.9%)、ドイツ8,212件と続きます。

AIなどの活用で通所介護の送迎を効率化

各社が続々と送迎支援システムを開発

ダイハツは「ゴイッショ」の発売に先駆けて、通所介護の送迎システム「らくぴた送迎」の実証実験を香川県三豊市で行ってきました。

このシステムは通所介護施設における送迎計画制作の効率化やスマートフォンでの運行記録、送迎実績データの見える化などをサポートするシステムです。

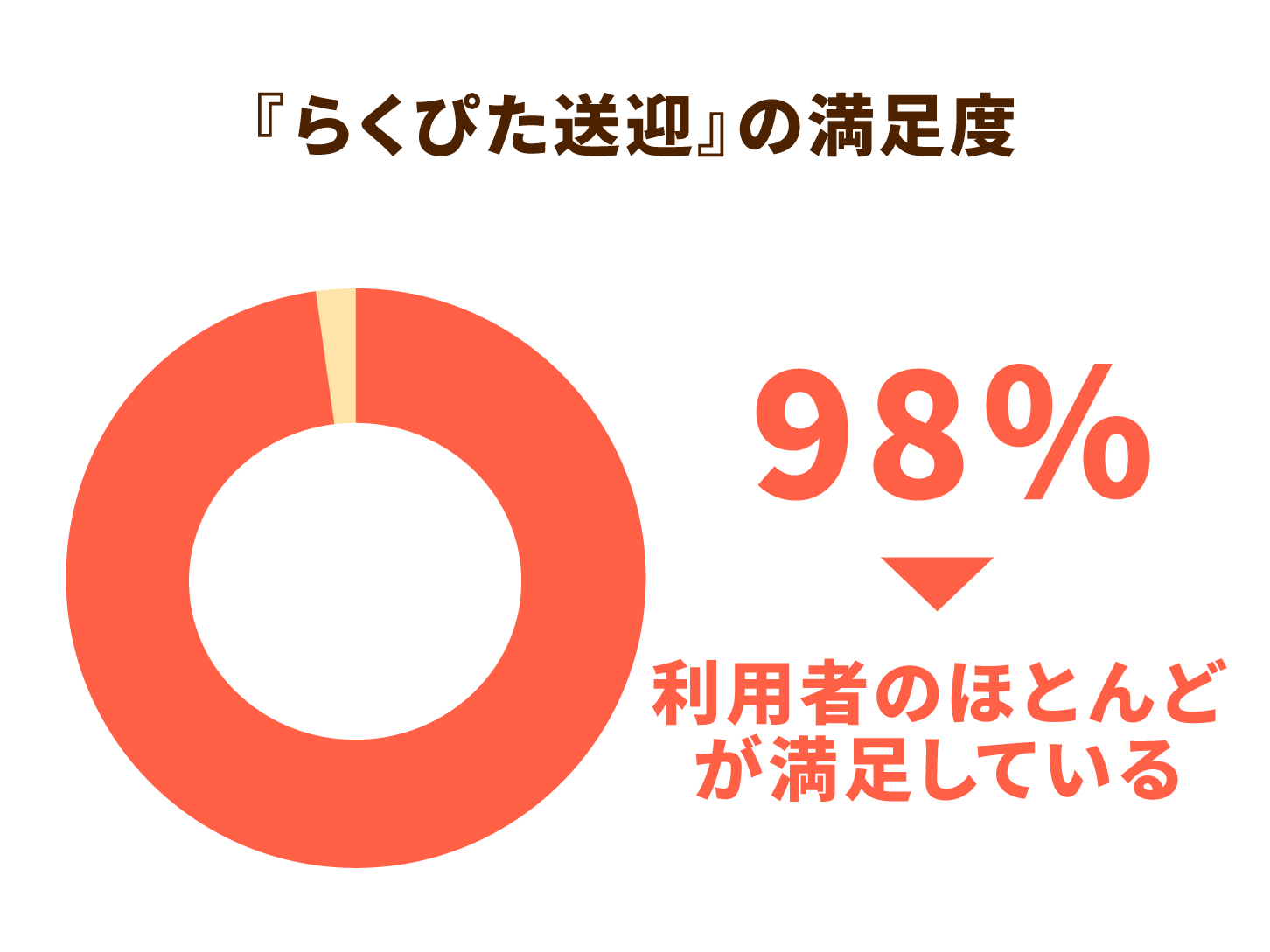

介護施設を対象に2020年11月に実施された検証によれば、約98%の利用者が「満足した」と回答。質の高いサービスとして地域に受け入れられています。

富山県富山市では、地元企業がAIを活用して送迎ルートを計画するシステム「GeoRouterCare(ジオルーターケア)」を開発。通所介護施設を中心に販売を強化していくとしています。

パナソニックなどの大手も参入で市場が活性化

大手企業も積極的にMaaS関連技術の開発に乗り出しています。パナソニックは、既存のカーナビ連携型業務車両管理システム「DRIVEBOSS」をベースとして、送迎計画をAIで自動作成するサービスを提供しています。

大規模な介護事業所では、送迎計画は膨大かつ複雑になります。送迎計画の作成が知識と経験が豊富な一部のメンバーに任され、本来の業務である介護以上に時間を要することもあったそうです。

しかし、パナソニックのシステムでは、クリック一つで送迎計画が完成するそうで、業務効率化に大きく貢献しています。

大手企業の参入は、さらに市場を活性化することとなり、今後も新たなサービスが登場する機運を高めます。

介護分野におけるMaaSは日進月歩で進んでいます。

なぜ通所介護の送迎に注目が集まるのか

送迎における事故や問題

通所介護の送迎にMaaSが活用される背景には、業務効率化の他に事故防止という目的もあります。

例えば、車椅子の利用者が送迎車両の乗降時に転倒して骨折してしまったりすると、通所介護の事業者側に過失が認められ、賠償責任を負うケースなども少なくありません。

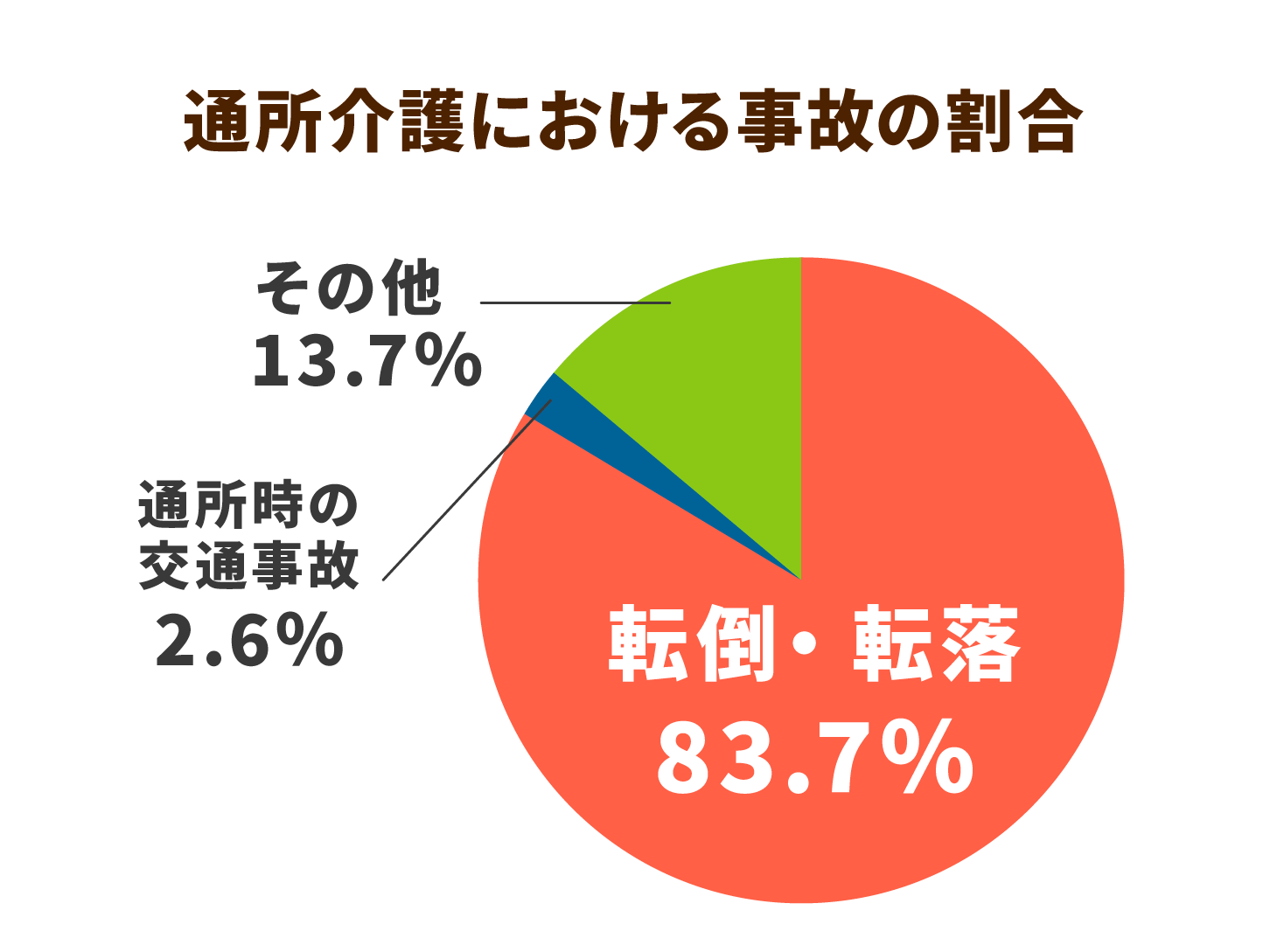

介護労働安定センターの調査によると、通所介護における事故事例のうち「転倒・転落」が83.7%とほとんどを占めていますが、次に多いのが「通所時の交通事故(接触・追突)」で2.6%。

ただ、「転倒・転落」の中にも、乗降時や送迎時が含まれている可能性もあります。

こうした事故が起きる理由は、利用者が住んでいる地域や住宅などによってさまざまです。

乗降場所としての適切な駐車スペースがなかったり、一方通行や交通量が多い道路に面している場合、乗降時に危険が伴い、さらに介護職員の負担が重くなります。

また、車椅子だったり歩行に介助が必要だったりすると、住宅から車までの移動の間での転倒リスクが高まるのです。

アウトソーシングや効率化で事故防止

2020年6月には、九州地方で送迎中の福祉車両が道路脇のクリークに転落して1名が死亡するという痛ましい事故が発生しました。運転していたのは就職して4ヵ月の職員。送迎をする職員は特に決められていなかったそうです。

しかし、免許を持っている職員が2人しかいなかったため、事故を起こした職員に送迎業務が集中。事故当日は施設の仕事に加えての送迎業務で、ほとんど寝ておらず、意識を失って事故を起こしてしまいました。

通所介護の送迎業務には特別な資格は必要ありません。上記の事例のように介護職員がドライバーを兼ねていることもあります。こうしたケースでは、特定の職員に過度の負担がかかってしまい、重大な事故につながりかねません。

送迎業務の効率化やアウトソーシングで、こうした事故のリスクを軽減することが期待できます。そのうえ、多くの時間が送迎計画の作成などの負担を軽減できれば、本来の介護サービスの質向上にもつながるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定