「農福連携」とは何か

高齢者施設が行う農福連携

秋田県の高齢者福祉施設では「農を通じ、生きがいや自分の役割を見つけ、健康維持のきっかけを見つける」をコンセプトに、草むしりや、種植え、水やり、収穫などの農作業を施設利用者が行う「農福連携」に取り組んでいます。

農作業を通して体を動かすことは、機能回復や健康維持につながるのはもちろん、屋外で過ごすことで、季節の移り変わりが実感でき、心身の刺激にも良い刺激を与えます。

農福連携は担い手不足が進む農業と、就労の問題が課題となっている障がい者を結び付け、相互の課題解決を目指すだけでなく、高齢者が農業にかかわることにも可能性が見いだされています。

フレイル防止や認知症予防も

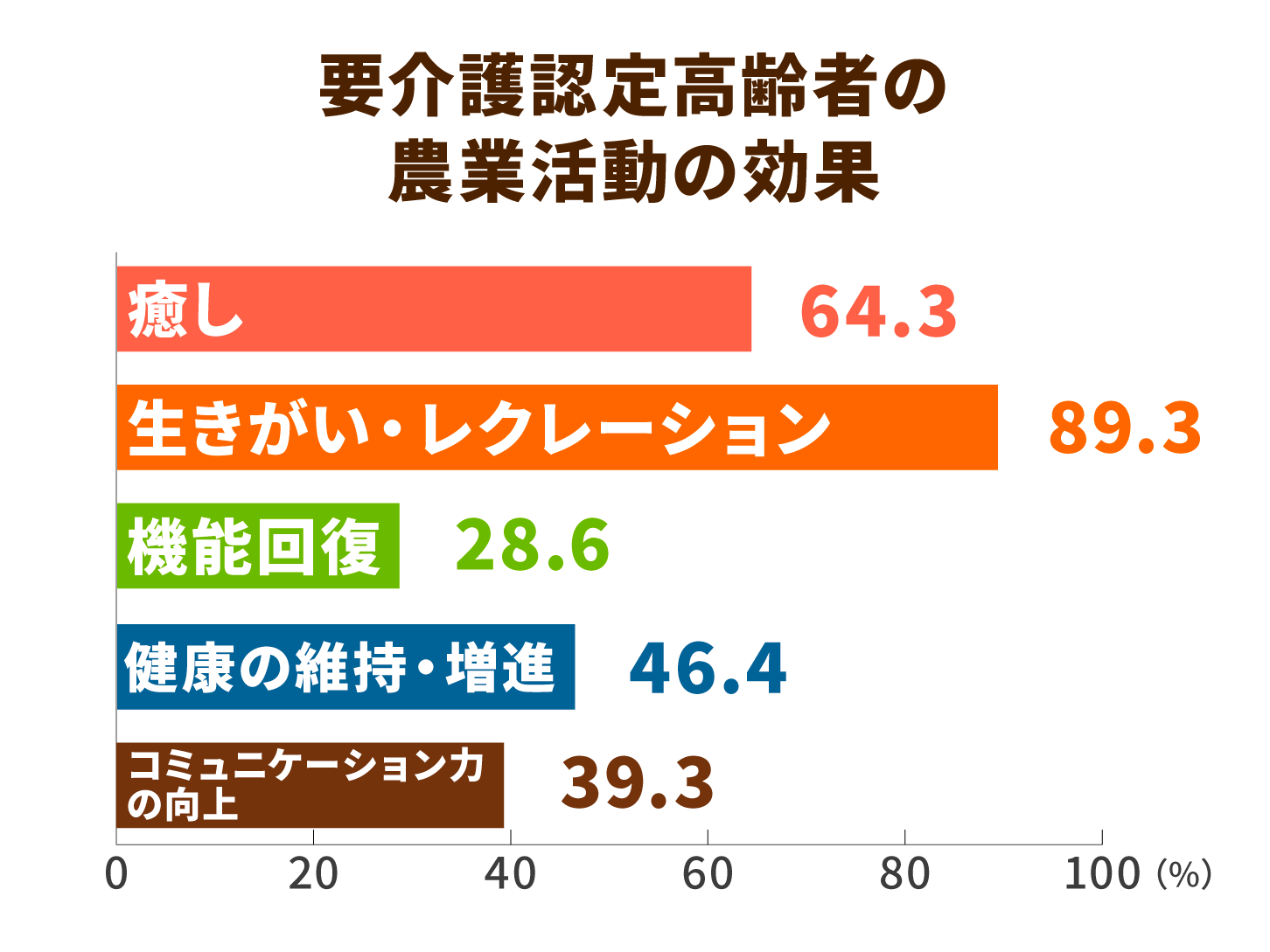

高齢者が農作業をすることには、さまざまな効果が期待できます。全身を使って作業するので、フレイル(加齢により、心身の働きが弱くなってきた状態)を防ぎ健康寿命の延伸にもつながります。

また、農業を福祉的・医療的に活用する「農福リハビリ」という取り組みも注目されています。土に触れることは、認知症の治療に効果的だと言われいます。認知症高齢者を対象に、軽度の農作業で生活の質の向上を目指します。

農作業をすることで歩行速度が向上したり、土を掘ったり草むしりによって記憶が刺激され、忘れていたことを思い出すなどの効果にも期待ができるそうです。実際に認知症患者のリハビリに、農作業などの園芸療法を取り入れている病院もあるほどです。

園芸療法に関しては、日本ではまだ浸透していませんが、アメリカでは研究と体系化が進められています。国家資格ではないものの、「園芸療法士」の資格制度もあるそうです。

「農福連携」が農業の抱える課題解決に

高齢化が進む農業

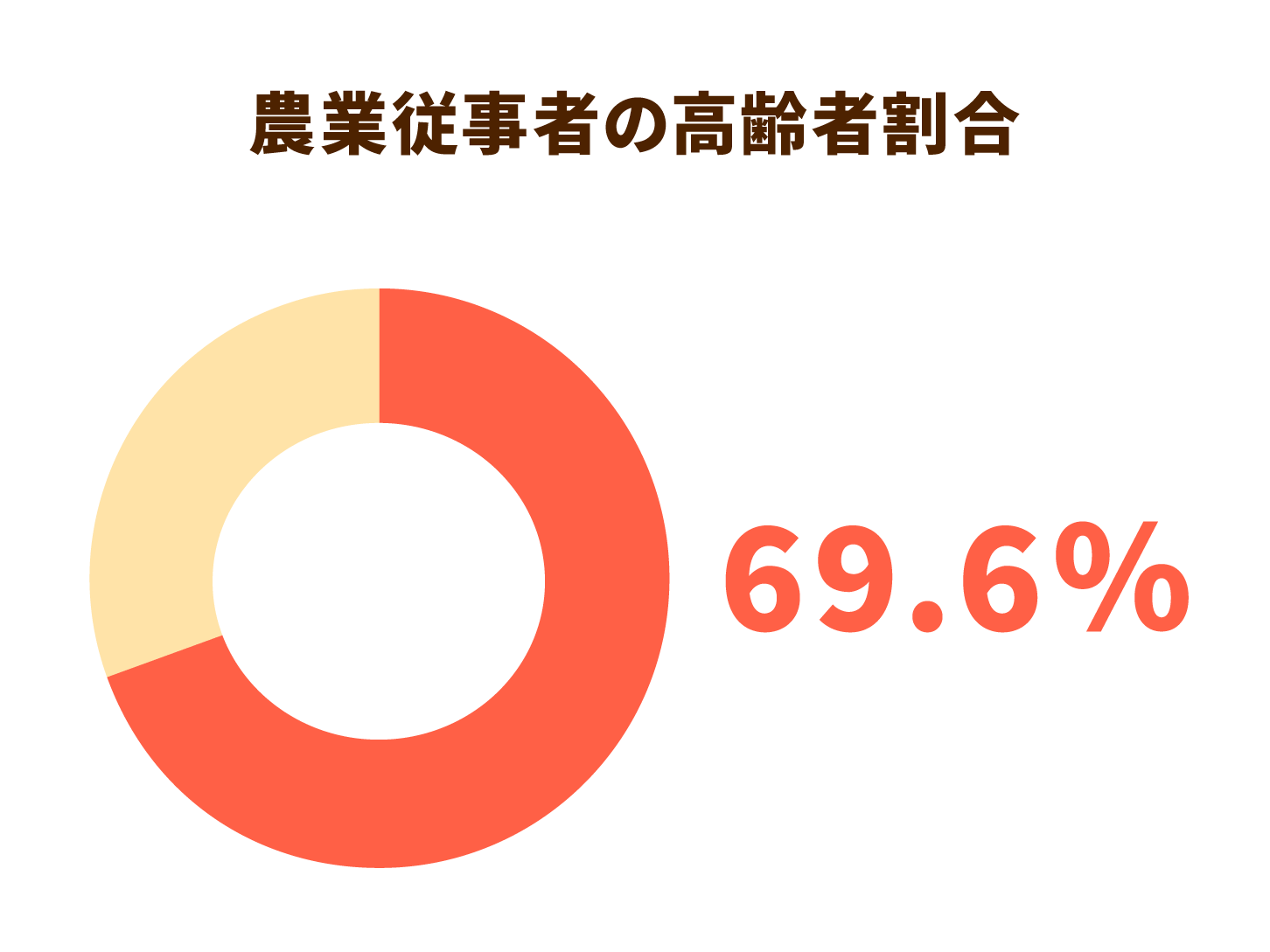

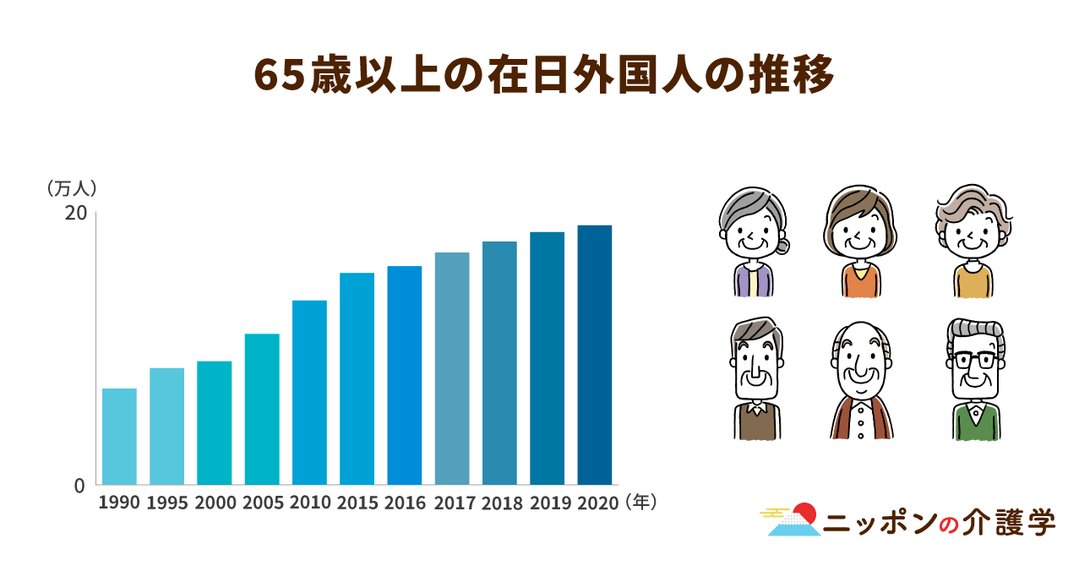

日本の農業における現状について考えてみましょう。高齢者人口が約3割となった日本では、農業に携わる人たちの高齢化も例外ではありません。

そして、農林水産省によれば、国内の農業就業人口は、2015年の約175万人から、2020年には約136万人へと年々減少しています。

農業就業人口の平均年齢は65歳を上回っており、その割合は上昇傾向にあることからも、農業分野は高齢化の一途をたどっていると言えます。1997年から2017年の10年間で、農業従事者の平均年齢は7歳も上昇したという報告もあるほどです。

さらに、新規の雇用就農者の確保も難しくなっており、農業の衰退を防ぐためにも人材確保が大きな課題とされています。

期待される相乗効果

農福連携は、障がい者や高齢者にとって自信をもたらしたり、生きがいづくりの場になると同時に、高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる相乗効果が期待されています。

福祉が農業にもたらす利点は、障がい者や高齢者などが農作業を手伝うことで、一時的に集中する作業の負担を軽減することができます。また、農産物の加工や出荷準備を手伝う事によって、販路の拡大や出荷販売量の増加に貢献することができます。

一方、農業が福祉にもたらす利点は、土に触れることが精神的な安定につながり、就労や技術習得、賃金が得られるなどが挙げられます。

さらに、農福連携は農業や福祉分野だけにとどまらず、地域の活性化や経済の向上など、各地域やコミュニティが抱えるさまざまな課題解決の糸口となることが期待されています。

全国に広がりを見せる農福連携

国や自治体の支援

国は農福連携の全国的な展開の促進を目指し、予算を設けて支援を行っています。2024年までに、新たに農福連携に取り組む人や事業主を3,000件にするという目標が設定されています。

支援の内容は、技術習得や作業工程のマニュアル化、施設などの整備、プロモーション活動や専門人材の育成など、現場が抱える幅広い課題に対応するものとなっています。

自治体が行う支援の一例として、富山県では今年度より「農福連携導入チャレンジ支援事業」と題して、新たに農福連携に取り組む農業者などを支援する動きも始まったようです。このように農福連携の導入、定着を促進するための地域での活動も活発化しています。

農福連携の取り組み事例

最後にすでに取り組みが行われ、効果が出ている「農福連携」の実例を紹介します。

- 北海道北広島市「合同会社竹内農園」

- 精神・知的障がいを持つ10名を施設外就労として受け入れ、野菜の生産を行っています。大掛かりな機械は導入せず、手作業を増やすことで、機械にかかる固定費を抑えるとともに、多くの障がい者を受け入れることを可能にしています。

- 神奈川県横須賀市「パーソルサンクス株式会社よこすか・みうら岬工房」

- 自治体と企業が協定を締結し、18名の障がい者が野菜生産などに従事しています。企業が農業に参入することは、安定した組織基盤の中で地域における労働力不足などの課題解決につながります。また、企業にとっても障がい者雇用を増やすことができるなど、双方にメリットがあるようです。

- 石川県内灘町「株式会社笠間農園」

- 野菜の露地栽培を行っており、従業員18名のうち9名が70〜80代で、皆生涯現役を目指して勤務しています。高齢者は働くことで収入が得られると同時に、健康の維持向上や生きがいつもつながっているようです。出荷量が年々増加し、工賃単価を上げることにも成功しています。

農業の現場で働く障がい者は増加傾向にあります。

農福連携に取り組む農業経営者の多くが、その必要性を感じており、障がい者や高齢者を貴重な人材として認識しています。

農業就業人口の減少や高齢化が進む農業分野において、農福連携は新たな働き手の確保につながる結果となっています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定