居宅介護支援事業所が減少する理由

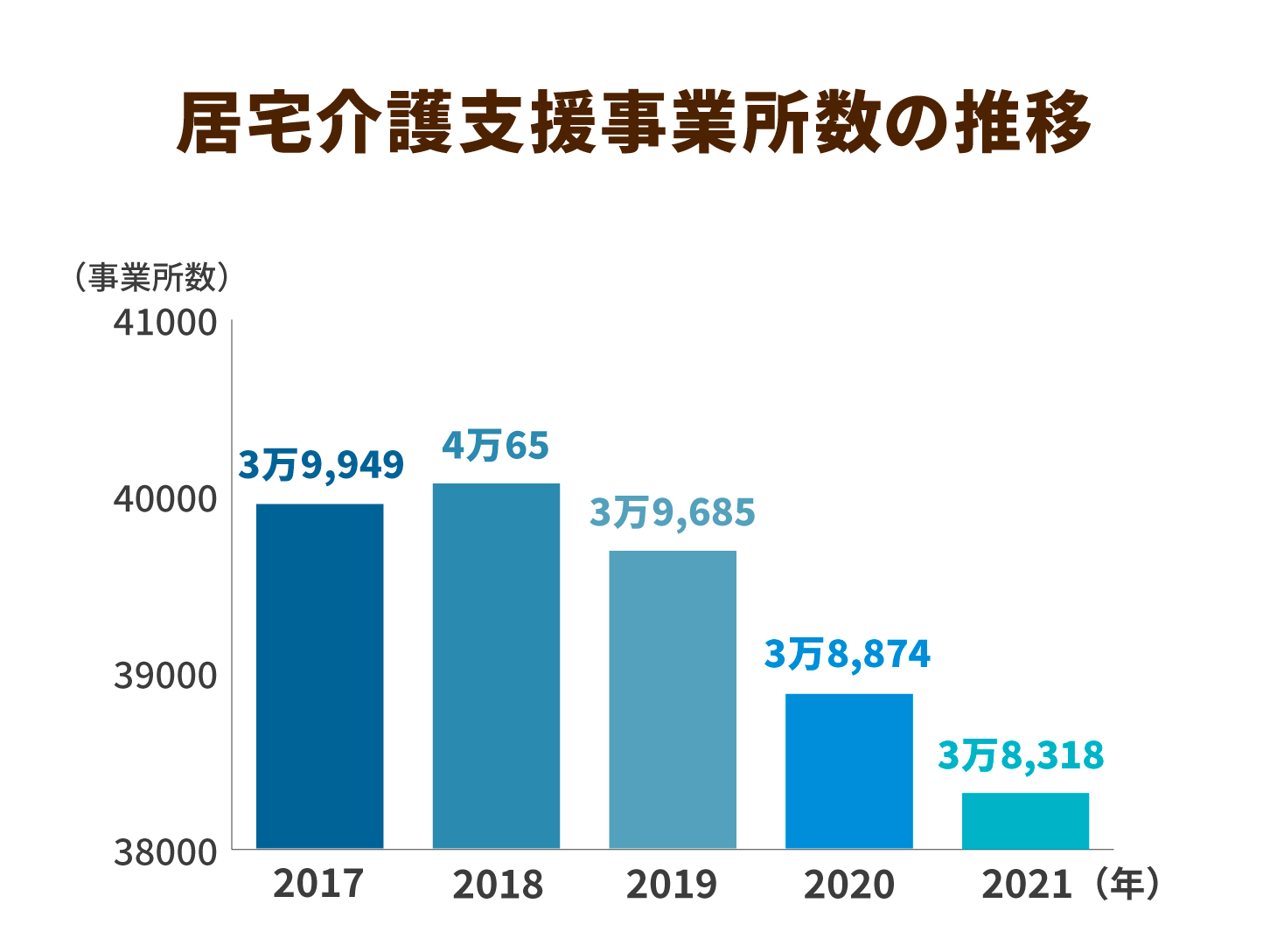

2018年をピークに減少傾向が続く

居宅介護支援事業所は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者や家族の希望に沿って、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する事業所です。そのほか、利用者と介護サービスを提供する各事業者との連絡や調整なども行っています。

いわば、在宅介護の司令塔のような役割を担っている事業所ですが、ここ数年減少傾向にあります。2021年11月に公表された最新の『介護給付費等実態統計』によると、その数は2018年をピークに3年連続で減少しています。

介護サービスの需要が増加する中で、居宅介護支援事業所が減少すると1事業所あたりの負担が大きくなります。

居宅介護支援の収支差率はマイナスに

2020年度の『介護事業経営実態調査』によれば、居宅介護支援における決算収支差率はマイナス1.6%で、全介護サービス中唯一のマイナスになっています。

2017年と2020年を比較すると、平均の実利用者数は83.9人から93.7人に増加。

実利用者一人当たりの収入も11,989円から12,021円と増加している一方で、一人当たりの支出も12,153円から12,211円とコストが上がっていることがわかります。

これは、利用者の単価が上がっても、経営状況が改善しないことを意味しています。

特に経営を圧迫している要因として考えられるのは給与費です。居宅介護支援事業所の給与費割合は83.6%で、全ての介護サービスの中で最も多くなっています。

こうした苦しい経営状況が居宅介護支援事業所の減少につながっているとも考えられます。

居宅介護支援事業所の経営実態

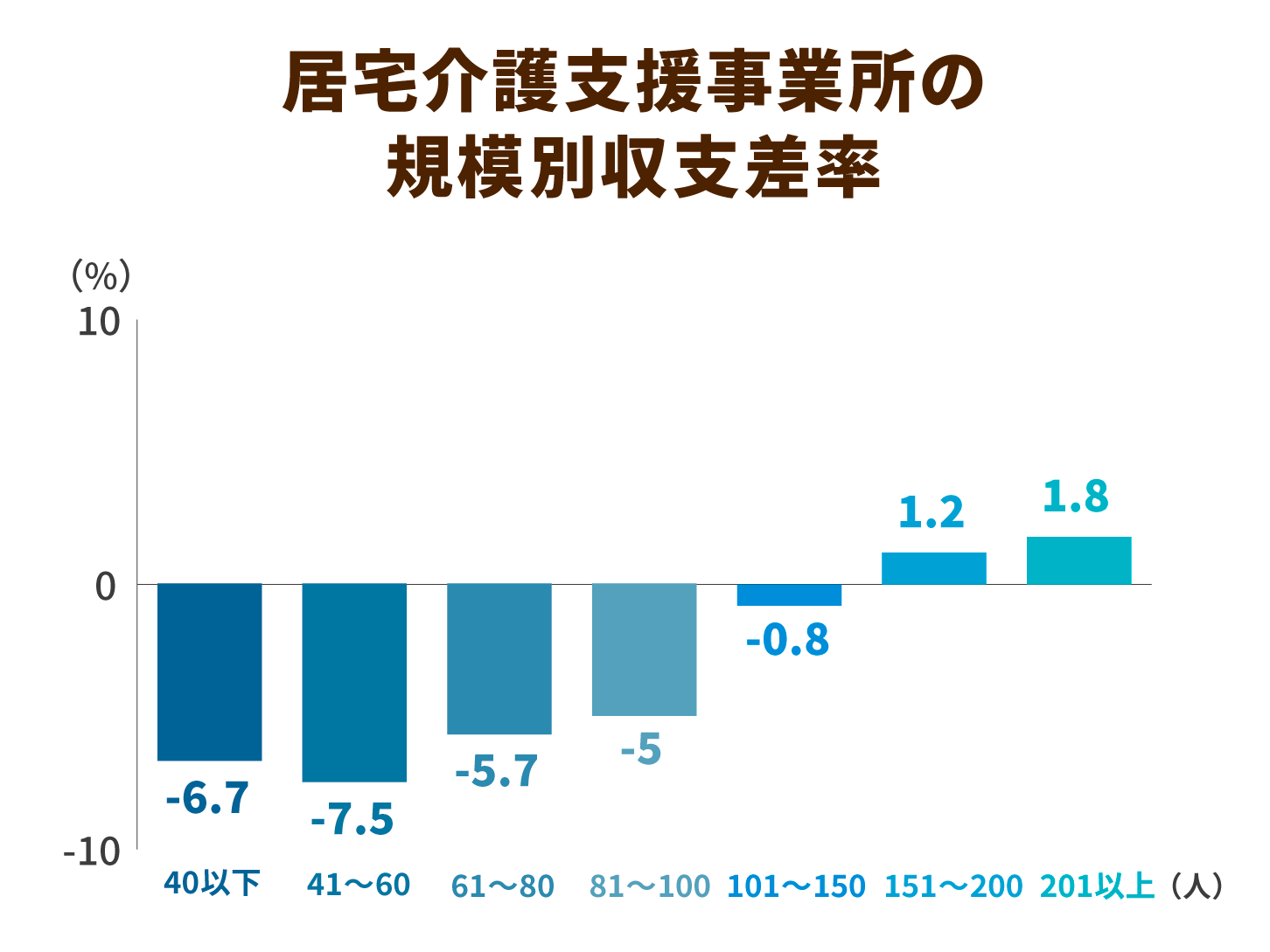

苦しいのは規模の小さい事業所

居宅介護支援事業所の中でも、規模の小さい事業所ほど経営が厳しくなることが明らかになっています。

『介護事業経営実態調査』の事業所規模別の収支差率を見ると、「40人以下」はマイナス6.7%、「41~60人」はマイナス7.5%となっています。

その一方で、「151~200人」はプラス1.2%、「201人以上」はプラス1.8%と、規模の大きい事業者は比較的経営が安定していることがわかります。

この状況を受け、専門家は、居宅介護支援事業所の中・大規模化が進んでいると指摘しています。

包括的なサービスか、中立的なケアマネジメントか

居宅介護支援事業所は単独では黒字化することが難しいため、同一法人内でほかの施設と併設して、包括的なサービスを提供するケースも少なくありません。

こうした施設では、居宅介護支援事業所で作成されたケアプランの中で、同一法人の介護サービス事業所を紹介するなど、提供するサービスに偏りが生じる傾向があります。

国は、ケアマネジメントの公正中立性という観点から、こうした偏りを解消するためにさまざまな施策を打ち出してきました。

ケアマネジャーが利用者に対して特定の事業者を優遇することを禁止したり、特定の事業所にサービスが集中した際に報酬が減算される制度などを設けてきました。

今後の居宅介護支援事業所のあり方

中立を保つための「特定事業所加算」、その意義

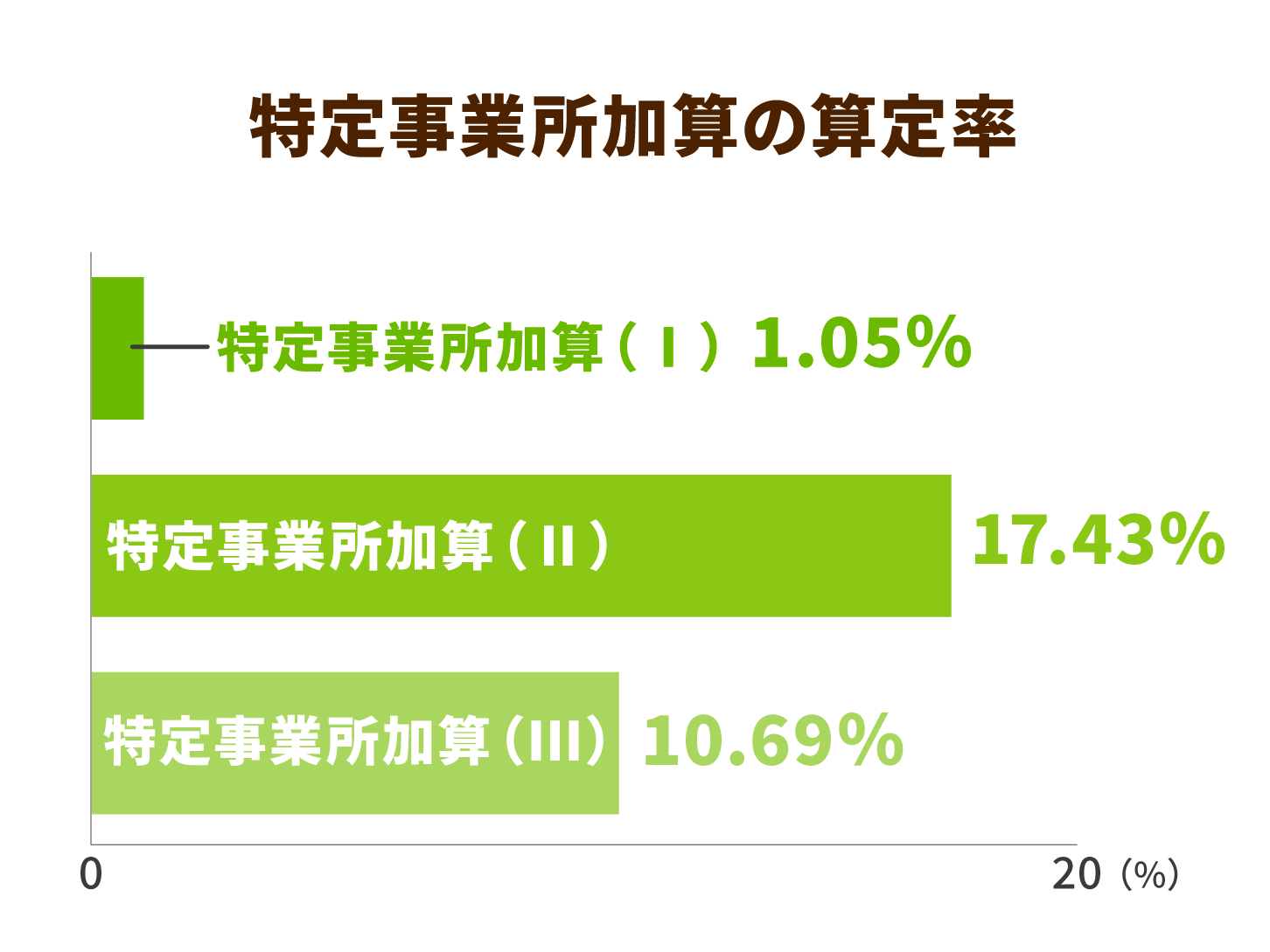

「特定事業所加算」とは、専門性の高い人員を配置し、質の高い介護サービスを提供している事業所に対する評価制度です。

2021年には、ケアマネジメントの公平中立性を確保するため、「特定事業所加算」の算定方法が見直されました。

月ごとの単位数は「特定事業所加算(Ⅰ)」で500単位から505単位、「特定事業所加算(Ⅱ)」で400単位から407単位、「特定事業所加算(Ⅲ)」で300単位から309単位へと引き上げられました。

さらに、事業所の体制に関するいくつかの要件を、ほかの事業所との連携によって満たせば算定できる「特定事業所加算(A)」(100単位/月)が新たに導入されます。

しかし、特定事業所加算算定率は、「特定事業所加算(Ⅰ)」で1.05%、「特定事業所加算(Ⅱ)」で17.43%、「特定事業所加算(Ⅲ)」で10.69%と依然として低い数値のままです。

算定率が低くなっている原因として挙げられるのは、特定事業所加算の要件が厳しいことです。

中でも難しいのが、事業所における人材要件です。

例えば、最も厳しい「特定事業所加算(Ⅰ)」では、「常勤かつ専従の主任介護支援専門員を2名以上配置」や「算定月の要介護度3~5の者の割合が40%以上」などの要件が設けられています。

一層求められるケアマネジャーへの支援

非常にシビアな要件をクリアするためには、居宅介護支援事業所を規模を拡大し、多くの人員を確保する必要があります。国としてもケアマネジメントの公平中立性を確保するため、大規模な居宅介護支援事業所を優遇する取り組みを進めているのです。

現在、介護保険サービスは「地域包括ケアシステム」の構築を目指して多職種連携を推進しています。

その中でもケアマネジャーは、地域の各事業所との連携を図る重要な役割を担っています。

昨今のケアマネジャーの減少もまた、小さい事業所がケアマネジャーの人数を確保し、特定事業所加算の要件を満たすことを難しくしています。

中立的な介護サービスの提供と質の向上のために、事業所が中・大規模化するのはやむを得ないことなのかもしれません。

より一層質の高い介護サービスの提供に欠かせないケアマネジャーの減少を食い止めるためにも、今後一層の支援体制を整える必要があるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定