科学的介護システム「LIFE」の導入、その役割

科学的根拠のある介護を推進

1990年以降、医療分野においては「根拠(エビデンス)に基づく医療」が推進されてきました。

EBMとも呼ばれるこの医療は、個々の患者を診療するにあたり、患者の抱える問題を明確にしたうえで、質の高い研究データの中から関連するものを見つけ出し、それに基づいて診療を行うというものです。

信頼に足る根拠に基づいて診療されるため、従来のような個々の臨床医によって診療内容が異なるということが起こりにくくなります。

この考えを介護に生かしたのが、「LIFE」というシステムです。

「LIFE」は、利用者の状態やケアの履歴といった情報を収集する「CHASE」というシステムと、通所・訪問リハビリサービスに関する情報を収集する「VISIT」というシステムが統合されて誕生した、包括的なデータ収集システムです。

両者を一体的に運用することで、巨大な基幹的データベースをつくるということが大きな目的となっています。

事業所はこのシステムを用いることで、一連の介護の取り組みを評価・フィードバックされる機会を得るため、データの活用を通じてケアの質を高めることができます。

介護報酬改定にも盛り込まれた「LIFE」加算

広く情報を蓄積することが求められる「LIFE」を、より多くの介護事業者に活用してもらうため、2021年度の介護報酬改定では、新たに「科学的介護推進体制加算」という項目が追加されました。

この加算の算定要件は大きく分けて2つです。

1つは、全利用者の心身に関する基本情報を、LIFEのデータベースに提供すること。

もう1つは、LIFEから得られるフィードバックを活用すること。

データベースの情報をもとにサービス内容を検証し、ケアプラン、サービス計画を見直すなど、PDCAサイクルを回すことで加算が認められます。

科学的介護推進体制加算にはⅠ(月40単位/人)とⅡ(月60単位/人)があり、「Ⅰ」は施設系サービスと通所系・居住系・多機能系サービスに共通、Ⅱは施設系サービスのみ対象です。

ⅠもⅡも上記の2つの要件を満たすのが基本ですが、Ⅱについては利用者の詳しい既往歴、家族環境、服薬状況など、より多くの情報をLIFEに提供しなければなりません。

LIFEを利用することでインセンティブが得られるため、施設の登録状況は83.3%に達しています。

現場が戸惑う「LIFE」への対応

事業所によって異なる「LIFE」加算の算定率

LIFEへの登録自体は進んでいる一方で、「科学的介護推進体制加算」の取得率は伸び悩んでいます。

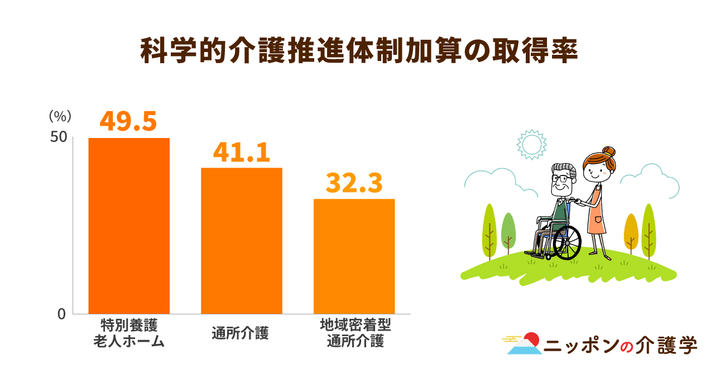

全体の取得率は54.2%。施設別では特別養護老人ホームが49.5%、通所介護が41.1%、地域密着型通所介護が32.3%にとどまっています。

地域密着型通所介護のような、事業所の規模が小さくなればなるほど、取得率が低くとどまっている傾向が見られます。

「LIFE」対応に苦慮する事業所は多い

規模の小さい事業所では、「LIFE」に対応するためのICT(情報通信技術)のノウハウや環境が不足していると考えられます。

介護職員は高齢化が進んでおり、訪問介護員などは4人に1人が65歳以上で構成されています。

そのためICTを活用できる若い人材が不足しているのです。

先述の『加算算定状況調査』によれば、「LIFE」への情報提供で手入力をしている事業所は約56%に及びます。手入力による作業は、介護職員の大きな負担になっています。

「LIFEの活用において『課題』だと感じている点」を尋ねたところ、2,555事業所のうち、1,359事業所が「手入力によるデータ入力作業の負担が重い」と回答。

さらに期限内に入力できている回答した事業所のうち、56.4%が時間外労働で対応していることが示されています。

「LIFE」活用を進めるためのポイント

介護ソフトなどICTへの対応が先決

LIFEに情報を提供するためには、一括して操作が可能な「介護記録ソフト」が便利ですが、導入には経費がかかるうえに、PCやタブレットの基本的な知識が必要になります。

厚労省の「介護分野の生産性向上に向けたICTの更なる活用に関する調査研究」(2020年)によると、今も介護関係書類を「持参」している割合は56.9%にも及びます。一方で介護ソフトを利用しているのは21.6%となっています。

こうした現状を受けて、国や自治体では介護事業所に対してICT導入支援事業を進めています。

例えば東京都では、介護保険サービスの事業所が介護記録ソフトやタブレットなどの端末を購入する費用に対して、最大260万円の補助金を出しています。

その要件は次の3つです。

- 記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む)、請求業務を一通り行う(一気通貫となる)ことが可能となるものであること

- 日中のサポート体制を常設していることが確認できるものであること

- 厚生労働省の科学的介護情報システム「LIFE」による情報収集に協力する意思を有すること

上記の要件から、補助金の対象がLIFEへの記録業務を簡便化する介護ソフトやシステムものに限られていることがわかります。

各地で行われる推進の取り組み

介護施設職員にタブレットなどのICTリテラシーを身につける支援事業も行われています。埼玉県では「スマート介護施設モデル事業」の中で、ICTのコンサルタントなどを派遣して現場の課題分析を実施し、業務改善を図っています。

例えば、訪問介護施設の「ハートランド・アイリ本庄Ⅱ」では、定型文を作成したり音声入力を活用することで、タブレットに慣れていない職員でも入力が簡単にできるように工夫をしています。

神奈川県も、科学的介護情報システム(LIFE)推進委員会を発足。モデル事業所を募集して、オブザーバーにICTベンダーやシンクタンク、コンサルタントなどを招いて積極的な意見交換を行っています。

科学的介護を促進し、より高品質な介護サービスを提供するためには、「LIFE」に蓄積されたデータの活用が不可欠です。事業所のICT化もさることながら、それに関わる人材の教育も急務となっているのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定