高齢者施設の面会制限緩和に向けて

厚労省、対面での面会検討を施設に求める

新型コロナウイルス感染対策で、高齢者施設は利用者との面会を制限していました。

しかし、高齢者の9割以上がワクチン接種を終え、高齢者施設でのクラスターも減少していることから、ワクチン接種や陰性証明を提示し、感染対策を徹底したうえで、対面での面会再開の検討を各施設に求める方針を厚生労働省が発表しました。

これまで政府は、高齢者施設などにおける面会の制限について、厚労省は2020年4月、緊急の場合を除き一時中止すべきと通知していました。

感染状況が落ち着きを見せ始めた2021年1月になると、患者や家族のQOL(生活の質)を考慮して、その地域の発生状況を鑑みながら、対面での面会対応の検討を促すようになりました。

この時は、一律に面会を禁止しておらず、しかし陽性者の発生状況が地域によって差異があったため、たとえ同種の施設であっても、それぞれで対応方法が異なることがしばしばありました。

面会制限時の施設側の対応

感染対策を徹底し工夫を凝らしながら、可能な限り面会を認めている施設もあれば、高齢者の重症化リスクを恐れて、2020年4月に発令された一度目の緊急事態宣言以降、一切の面会を禁止しているところもありました。

ある施設では、対面の面会はできても、滞在できる時間はわずか10分という制限を設けていました。厚生労働省の資料によると、面会は予約制、ガラス面や透明シートで互いを遮るといった対応をしている事業所もありました。

また、利用者自身も、認知症の症状によっては、面会ができないという状況を理解できないこともあったそうです。

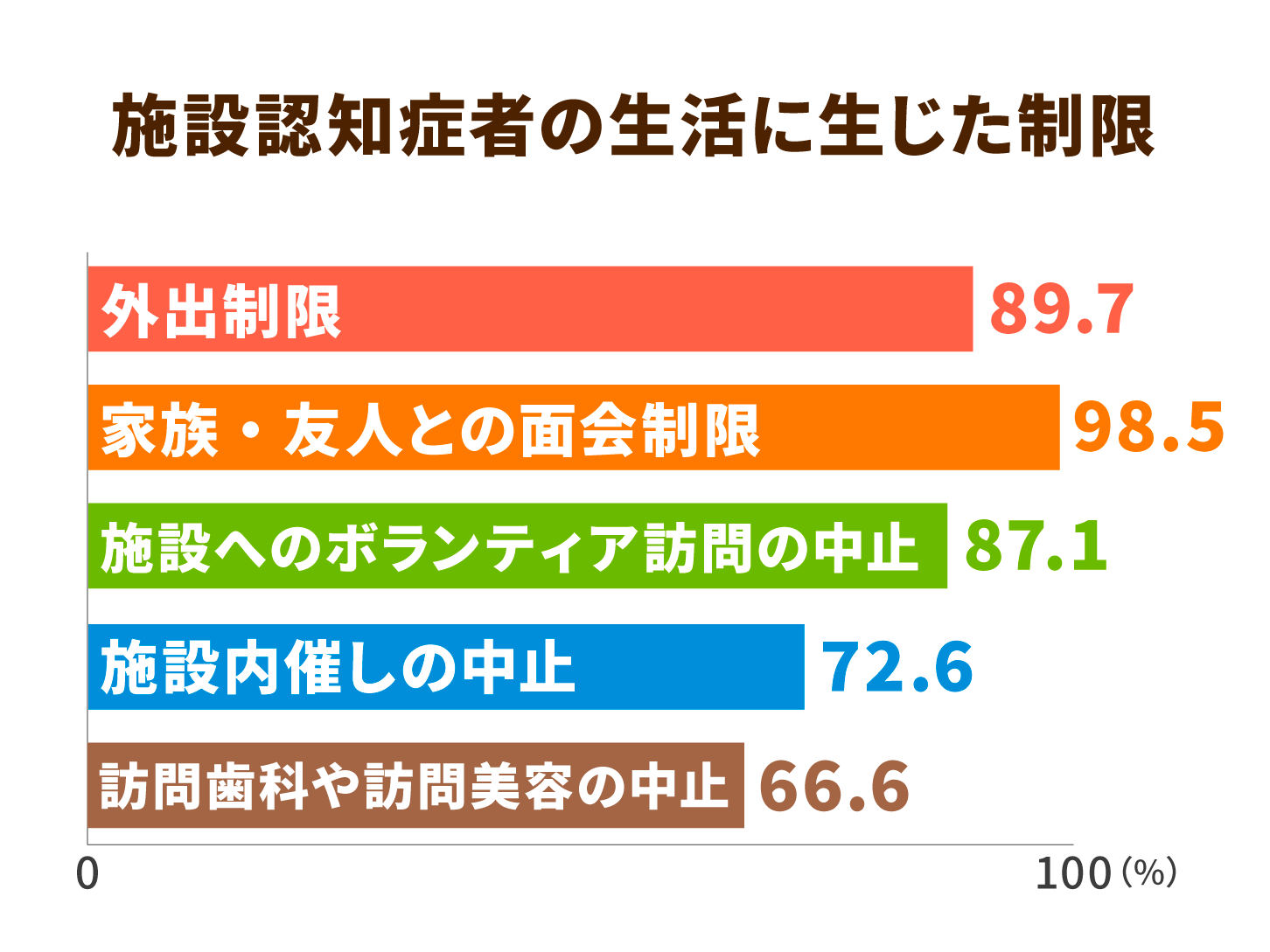

さらに、制限されていたのは面会だけではありませんでした。外部との接触が制限された状況下では、8割以上の施設で外出制限がかけられたのです。また、施設内の催しも7割以上の施設で制限され、利用者の生活は大きく変化しました。

面会制限により変化した利用者の生活様式

オンラインによる面会を実施

施設利用者と家族の面会が制限される中、多くの施設ではタブレットによるオンライン面会の実施に取り組んでいました。

多忙や遠方に住んでいるなどの理由で、なかなか施設への面会に行けなかった家族には、オンライン面会は喜ばれているそうです。

その一方で、介護スタッフがIT機器に慣れおらず、オンライン面会用の機器のセッティングに苦労したり、必要なツールが用意できなかったりなど、設備面・財政面での課題が浮き彫りになりました。

また、利用者の認知症や聴力の程度によっては、うまくコミュニケーションが図れないことも往々にしてあるようで、オンライン面会の限界を感じると語った利用者の家族やスタッフも少なくありません。

こうして対面での面会や外部との接触、外出の機会を制限されたことにより、利用者にさまざまな影響が生じたことが、広島大学の研究によって明らかにされました。

認知機能や身体活動量の低下に

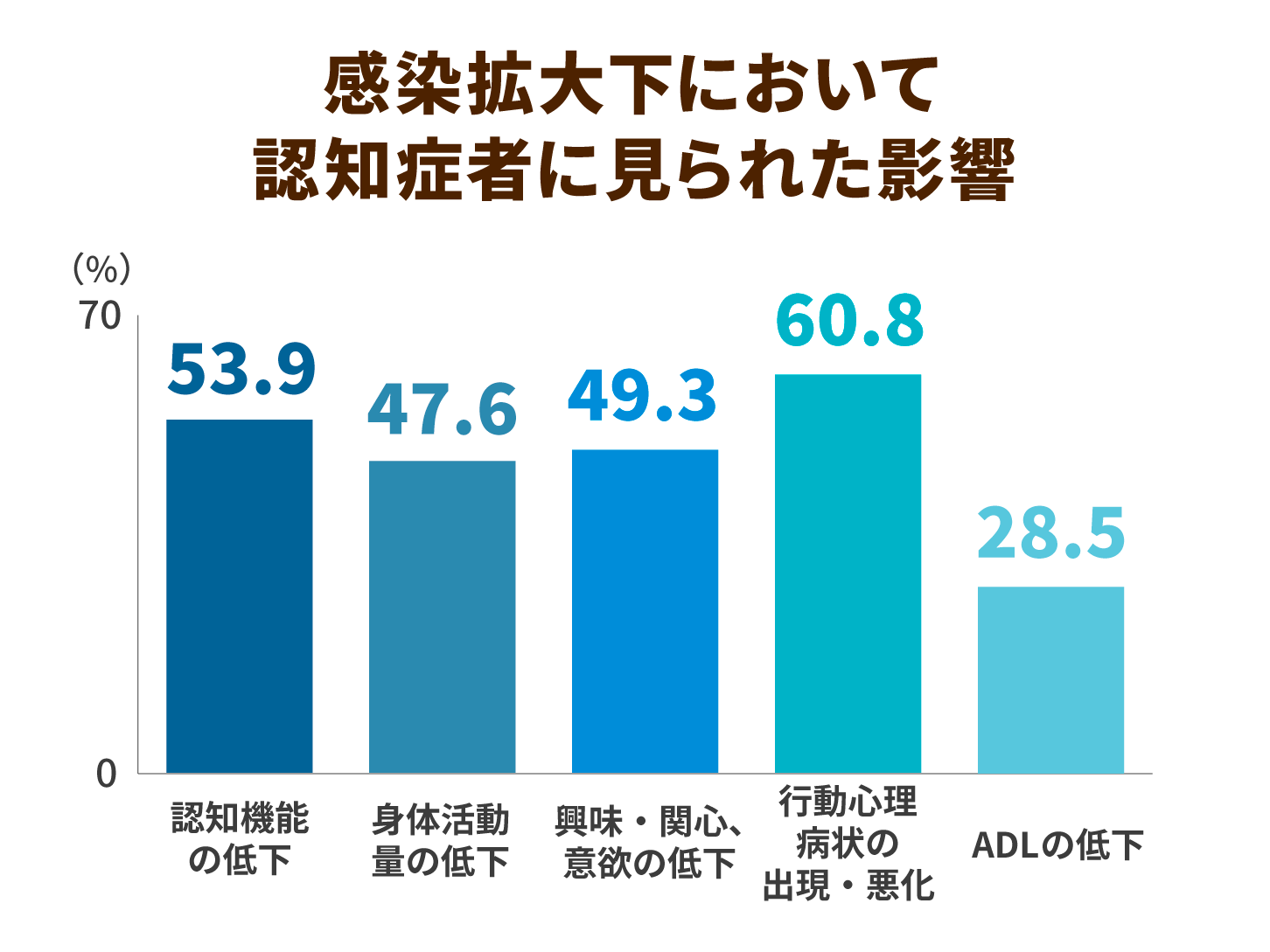

広島大学が行った調査結果によると、認知症者への影響の有無については、38.5%の医療・介護施設、38.1%の介護支援専門員が影響が生じたと回答しており、特に行動心理症状の出現・悪化、認知機能の低下、身体活動量の低下などの影響がみられたそうです。

これは、面会の制限により、高齢者が心身の健康状態に大きな影響を与える「フレイル状態」になっているとも言えます。

ある市では、要介護度の区分変更の申請状況が、コロナ禍前の2019年4月~9月が約1040件だったのに対し、2020年の同じ時期は1340件と約3割増えているという報告もあります。

「会いたい」を叶える施設体制を整えるには

現在対面で面会を実施している事例

高齢者施設において、対面で面会を実施している事例を紹介します。

- 特別養護老人ホームA

- 入居者・面会者ともにワクチン接種済みであれば対面、入居者・面会者いずれかがワクチン未接種の場合はガラス越しでの面会。面会者は2〜3名で、対面ではアクリル板を設置。ワクチン接種は証明書を提示して確認。

- 特別養護老人ホームB

- 面会者が感染拡大地域から来る場合は、ワクチン接種歴またはPCR検査陰性を確認して対面での面会を実施。面会可能な場所を限定し、アクリル板を設置、面会者は2名まで。

- 介護老人保健施設A

- 入居者・面会者ともにワクチン接種済みであれば対面での面会。面会可能な場所を限定し、カーテンを閉め、他の入居者との接触は禁止。ワクチン接種は証明書の提示で確認。

オンラインによる面会時は、スマートフォンの画面が小さく表情や顔色まではわからなかったが、直接会って顔が見られるのは嬉しいと、対面での面会を果たした家族は話します。

一方で、病気などの関係でワクチンを接種できない利用者もおり、面会を再開した施設でも、未だにオンラインや窓越しでの面会しか許可されていない場合もあります。

また、入所者の命を預かっているという責任感から、国の方針が変わったからといって、すぐに面会再開へと踏み切れない施設も少なくないそうで、全ての人が日常に戻るには、今しばらく時間を要することでしょう。

「会うこと」は権利の保障と同義

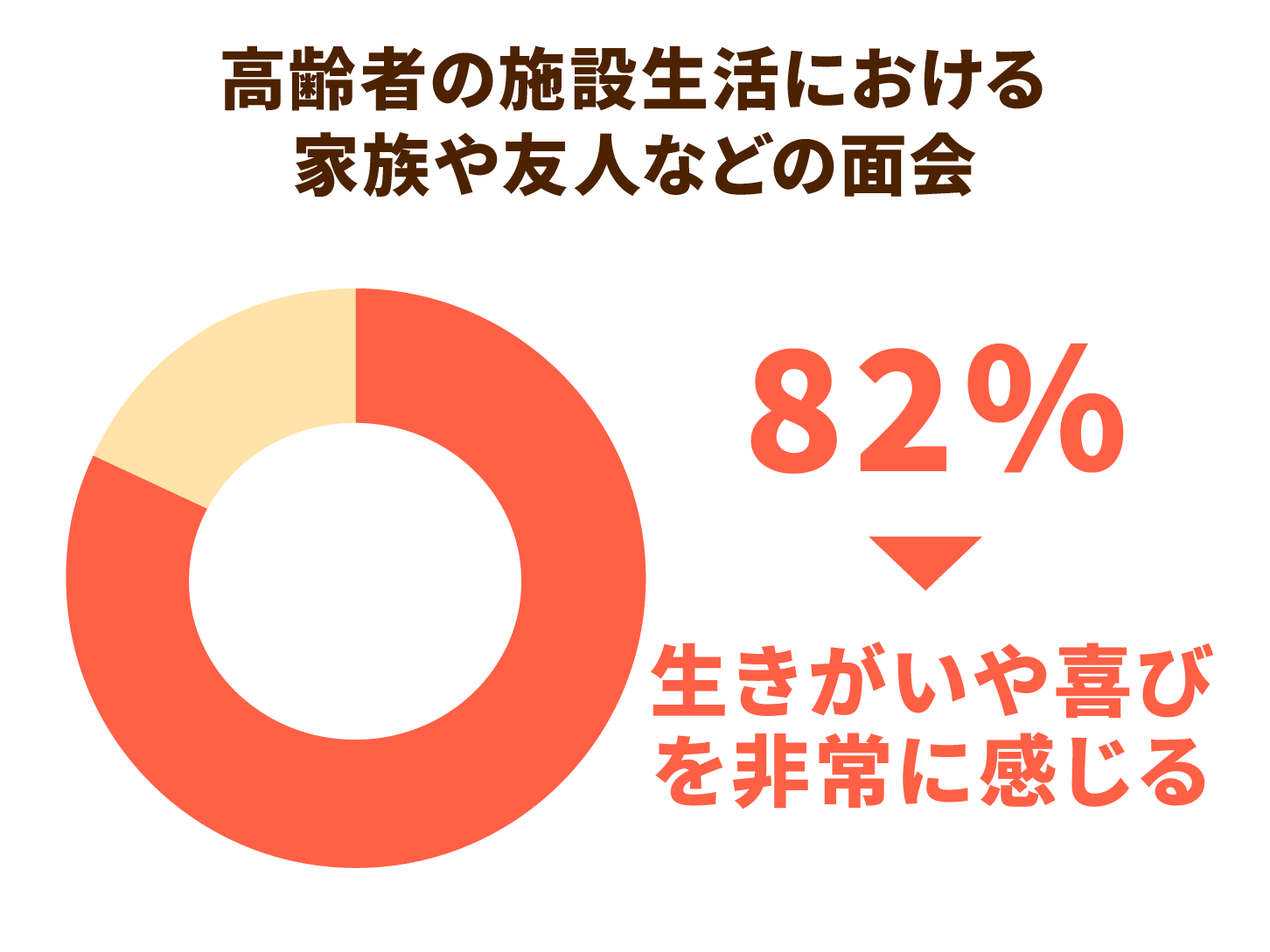

施設に入所している高齢者と家族が面会することには、大きな意味があります。家族が入所後も関わり続けることで、高齢者は最期まで平穏に過ごすことができ、また施設で生活する中で、家族や友人などの面会に生きがいや喜び、張りを感じていることがわかっています。

前段でも述べた通り、高齢者施設などでの面会制限は、利用者にとっても、家族にとっても負の影響を与えました。

新型コロナウイルス感染拡大前は、高齢者施設において、家族などとの面会は「当たり前」のこととして行われてきました。しかしそれが「当たり前」でなくなった今、互いの意思疎通を正確に行える環境をどれだけ整えられるのかということが、最も重要な課題です。

介護老人福祉施設で生活する後期高齢者の82%が、施設生活において、家族や友人などとの面会に生きがいや喜び、張りを強く感じていることが、研究結果からもわかっています。

法律上も高齢者が家族に、または家族が高齢者に「会うこと」は、権利として認められています。

現状、今後再び面会制限などの措置が必要な場合が来ないとは言いれきませんが、その場合においても、一律に「面会禁止」とするのではなく、どのようにしたら対面と同等の面会の機会を得られるのかということを、国や自治体、各事業者が一丸となり、考え実行していく必要があるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定