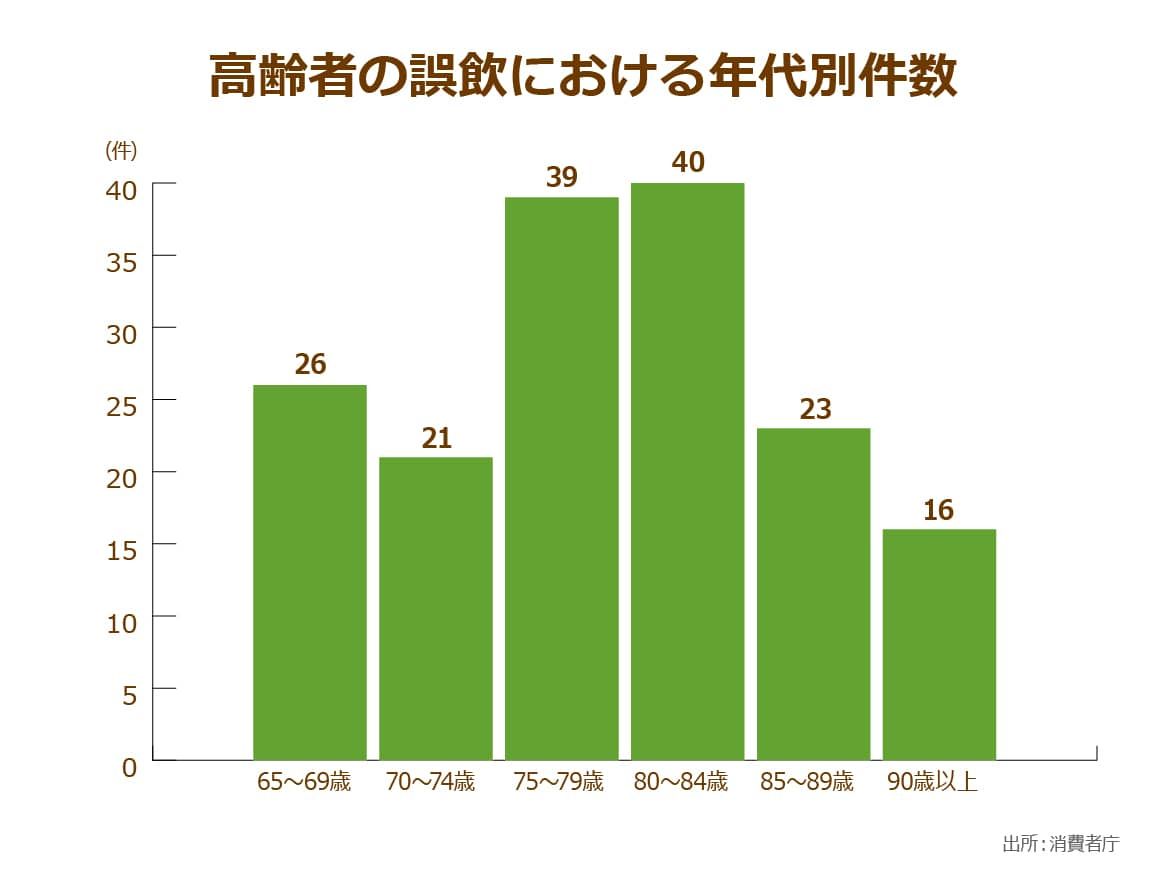

65才以上の高齢者の誤飲・誤食が増えていることが、消費者庁の調査で分かりました。消費者庁に2009年9月以降に寄せられた誤飲・誤食の件数は、165件。そのうち、25件は入院治療を行っています。

高齢者の誤飲・誤食は、視力や味覚などの身体機能が衰えや、認知症による判断力の低下が一因とのこと。誤飲というと、乳幼児に多いというイメージですが、高齢者のいるご家庭も十分なリスク回避が大切です。

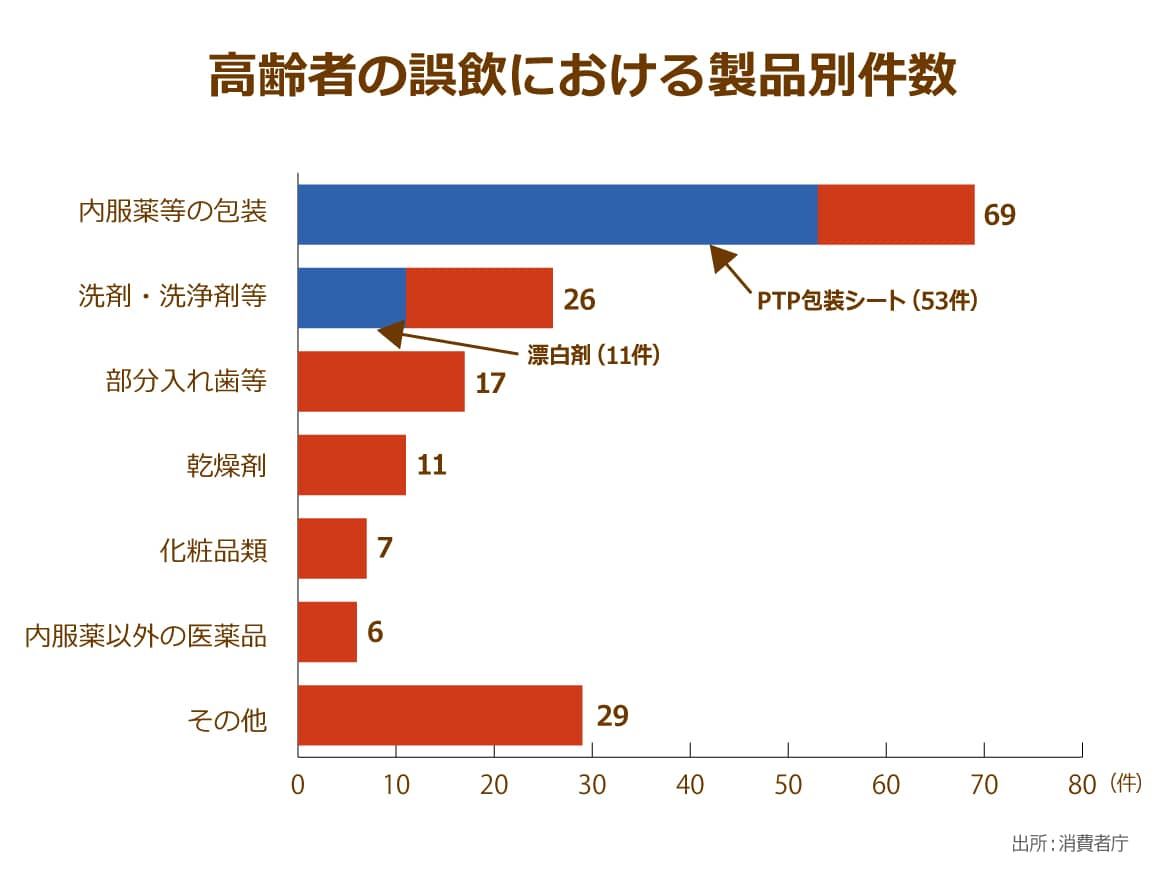

誤って口に入れてしまったもので一番多いのは、内服薬などの包装を誤飲したという事例で69件。全体の41.8%を占めます。その中でも53 件は、PTP 包装シートの誤飲でした。次に、洗浄剤や洗剤の誤飲が26件、部分入れ歯が17件と続きます。

薬の PTP 包装シートや漂白剤、乾燥剤、部分入れ歯などの誤飲・誤食件数が多いため、消費者庁は次のような自宅でできる安全策を提示しています。

- 薬の PTP 包装シートは1錠ずつに切り離さない。

- 食品や薬とそれ以外のものは分けて保管する。

- 食品以外のものを食品用の容器に移し替えない。

- 認知症の方の手の届く所に不要なものや危険なものを置かない。

(消費者庁・ウェブサイトより)

なぜ、この4つが高齢者の事故を防ぐために大切なのでしょうか。消費者庁や日本薬剤師会が公表している事例とともに紹介します。

薬の包装シートを細かく切り離すと誤食・誤飲のキケンが高まる!?

PTP 包装シートとは、医薬品等を包装しているアルミなどの薄いシートとプラスチックのことです。PTP 包装シートは誤飲を防ぐために楯にだけ切り目があり、横には折り目や切り目がありません。

誤飲を防ぐために、小さく切り離せないようになっています。

しかし、数種類の薬を服用する高齢者の場合、一錠ずつ切り離して、飲む時間ごとに薬を管理している人も多いようです。

ところが、よかれと思って行った薬を切り離すことで、包装紙ごと飲み込む事故が増えてしまっているのです。

- ケース1(60代女性)

- 夕食後にPTP 包装シートごと薬を服用。飲み込むときに喉に違和感があり病院へ。食道にPTP 包装シートがあり、内視鏡で取り除く。

- ケース2(不明)

- 処方された薬を丸ごと飲み込み、喉が痛く、救急車で病院へ。のどぼとけの裏がわに引っかかりレントゲンでは見つからず、数時間かけて内視鏡で取り出した。

- ケース3(不明)

- 貧血のため検査したところ、十二指腸球部にPTP包装が刺さっていた。内視鏡で取り除いたが、穴が残り手術。

<ここが問題!>

PTP包装は切り離すと、切り口がとがっています。そのため、飲み込むと食道や喉などに傷を残します。また、誤って飲んだという自覚がないと、体内にとどまり、場所によっては穿孔してしまうことも。

PTPはX 線を透過しまうので、健康診断などでは見つかりにくく、発見が遅れて重症化してしまう危険性もあります。

食品や薬などの「口にするもの」と、「口にしてはいけないもの」を近くに置くのもキケン!

毎日飲む薬だからこそ、手が届きやすくわかりやすい場所に置いている人がほとんどだと思います。食卓の近くの棚などに失くしやすいものを置く習慣がある人は注意が必要です。

- ケース4

- 薬と間違えてボタン電池を服用。腹部X線検査にてボタン電池を確認し、内視鏡で取り除いた。

<ここが問題!>

薬と間違えてボタン電池などを飲み込んでしまうと、命にかかわります!ボタン電池は、体内で放電するため、食道にとどまってしまうと、接している場所に穴をあけてしまうことも。

とくに、リチウム電池は放電する能力が高く、30分から1時間という短い時間でも大きな傷を体内に残します。

。

洗剤などの「口にしてはいけないもの」を、食品の入っていた容器に移し替えるのもダメ!

ショッピングモールに出かけると、これまで見なかった業務用の大型洗剤や漂白剤が販売されています。

小さなものよりお得な価格設定で買い替えの手間も少なくなるので、購入している人も多いはず。

そのまま使うと重いので、小さなペットボトルなどに詰め替えて使っている人も多いようです。

容器に中身がわかるラベルを貼っていたとしても、視力や認知能力が衰えている高齢者には読めないこともあります。

食べ物が入っていた容器には食べられないものは入れないということを徹底することが大切です。また、灯油、ガソリン、殺虫剤など、少量でも命にかかわるものは小分けにしないようにしましょう。

- ケース5

- 台所にあったペットボトルを飲んだら喉が熱くなった。そのペットボトルには、家族が漂白剤を薄めた溶液を入れていたということ。喉に異常が出る危険もあったので、入院して経過観察。

- ケース6

- テレビ番組で見た手作りの汚れ落とし液をペットボトル入れていた。深夜、飲料と間違えて誤飲。嘔吐したため、慌てて病院へ。入院して経過観察。

<ここが問題!>

消費者庁への誤飲の届け出は、漂白剤が移し替えてあったペットボトルなどからという例が多いです。

これは、漂白剤=危険という認識があり、病院にかかる人が多いからでしょう。

実際には、もっと多くの洗剤の誤飲が隠れていると思われます。

認知能力が衰えている家族がいる場合、詰め替えには食品以外の容器を使い、保管場所にも気を配りましょう。

認知症の方の手の届く所には、誤って食べてしまいそうなものを置いちゃダメ!

認知症であったり判断能力が著しく低下していたりする場合、思わぬものを飲み込んでしまうことがあります。味覚が衰えているために、食べ物でないと認識することができないことも。

通常であれば、一口飲んで吐き出してしまうようなものでも、飲み干してしまう危険性もあります。

- ケース7

- 家族が外出中に隣人が持ってきたジェルタイプの洗剤を食べ物と間違えて食べてしまった。嘔吐したことで肺炎になり、入院。

- ケース8

- 家族の留守中に、詰め替え用のシャンプーの中身がなくなっていた。誤飲の可能性を感じて、病院へ。

- ケース9

- 液体のペットボトル入り入浴剤をお茶と間違えて飲んでしまった、呼吸困難となって、意識もなくなる。病院に搬送され、胃洗浄を行い、3日の入院になった。

<ここが問題!>

飲み物と見間違うようなペットボトル入りの洗剤や入浴剤が販売されています。また、石鹸も色がきれいだったり形が凝っていたりで食べ物に見えるものも。

しっかりと食べ物でないと認識している製品であっても、パッケージがリニューアルすると食用と認識してしまうこともあるようです。誤飲の可能性があるものは、できるだけ高齢者が届かない場所に置くようにしましょう。

高齢者の誤飲は、合併症や、ときに死を招くことも…。誤飲・誤食を防ぐために、しておきたいこととは?

2009年12月、大阪府の特別養護老人ホームで洗剤や消毒薬の誤飲事故が起こっています。82才の入居者女性が誤って食器用液体洗剤を飲んでしまい、その後、肺炎により死亡しました。この女性は認知症を患っていました。

誤飲による死亡事故は、ほかにも、入居者が誤って殺虫剤を飲んだ事例が報告されています。

トラブルがあったら早めに対応することが大切です。何をどのぐらい飲んだのかを確認して、医療機関にかかりましょう。

誤飲・誤食は初期対応が重要になります。専門の相談窓口に問い合せをすると、的確な対処法がわかります。相談窓口を持っている自治体もあるので、お住まいの自治体のウェブサイトを確認してみましょう。

いざ、119番にかけるときの注意点!119番では下記のことを聞かれます、慌てずに答えましょう。

- 「消防か救急か」

- 「住所(現在地)」

- 「電話番号」

- 「患者の症状」

- 「性別」

電話の前に、このような一覧を貼っておくと、緊急時でも慌てずに対応できます。住所や電話番号、家族の氏名や年齢などを記入しておくと便利です。

高齢者の誤飲・誤食は、合併症を引き起こすことが多く、食道が傷つくことによって口から食べることができなくなり、容態が急速に悪化することがあります。また、最悪の場合死亡につながることも。

誤食や誤飲の可能性があるものを手の届かないところに置くなどの配慮が大切ですが、認知症を患っているケースでは、何を食べてしまうのか予測できないこともあり、徹底は難しいのが現状でしょう。

誤飲・誤食について、それぞれの対策や対処法を把握して、咄嗟の時に行動できるように日頃から備えておくことが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定