コロナ禍で在宅リハビリの需要が拡大

訪問看護ステーションで増える理学療法士

2021年10月に行われた中央社会保険医療協議会で、「理学療法士等(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)による訪問看護のあり方」が議論の的となりました。

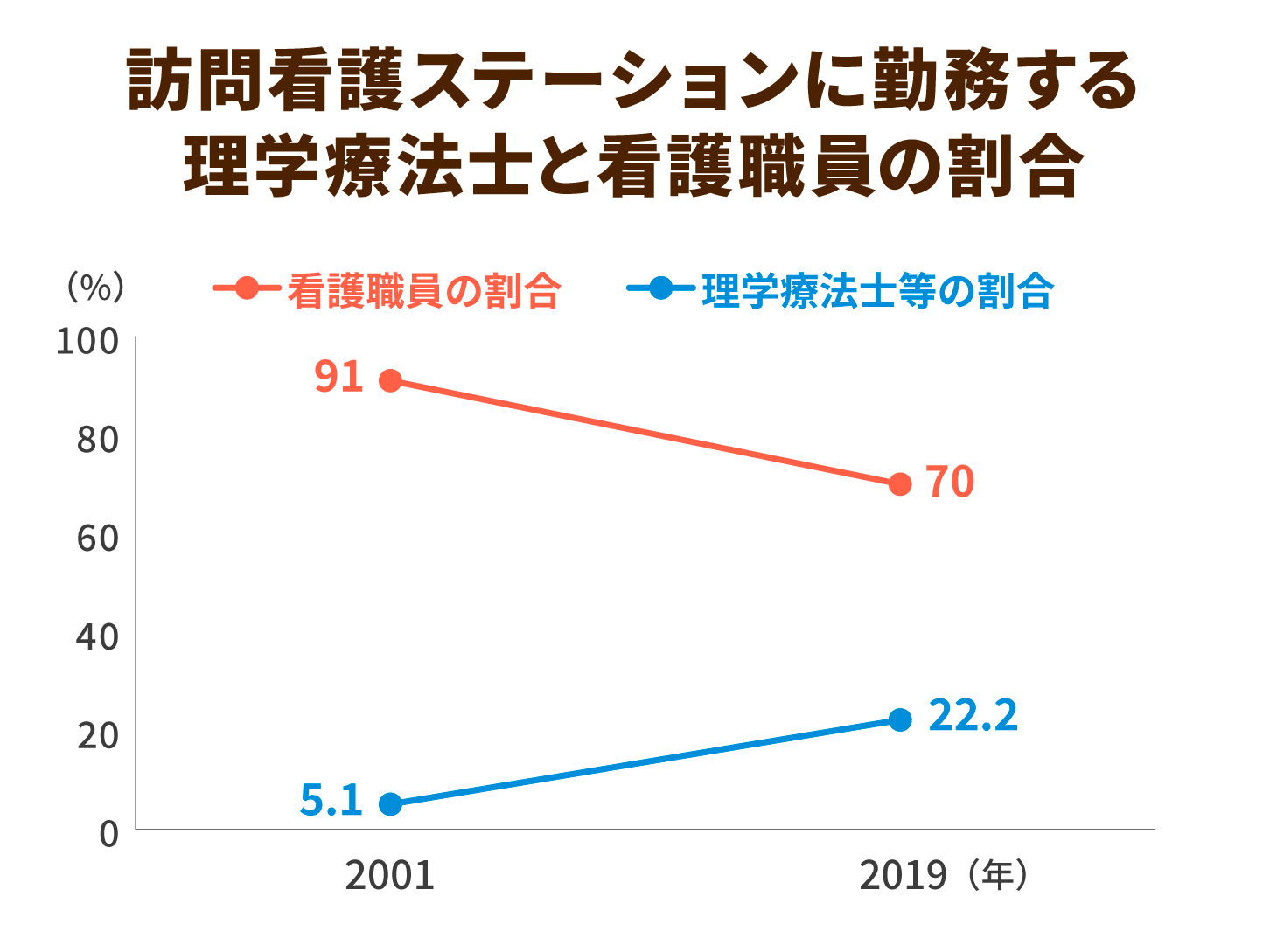

近年訪問看護ステーションでは、理学療法士等の割合が増加しています。その一方で、病院に勤務する理学療法士等が減少しているともいわれています。

厚労省の調査によると、訪問看護ステーションに所属している理学療法士は、2001年時点で5.1%だったのに対し、2019年には22.2%に増加。一方で、看護職は91%から70%に減少しています。

訪問リハビリのニーズが高まったわけ

国が在宅医療・介護の整備を急いでいる中、コロナ禍の影響で訪問リハビリの需要は拡大しました。

2020年度の「介護給付費実態調査」によると、通所リハビリは10万7,500人減、増減率が前年比マイナス5%なのに対し、訪問リハビリが2万1,200人増で、増減率は前年比プラス8.6%となっています。

新型コロナウイルスの感染拡大により、外出を自粛し、不特定多数との接触機会を低減させるため、「在宅でリハビリを受けたい」という需要が高まったからだと考えられています。

これまで理学療法士等は病院や介護施設を中心に活躍していましたが、在宅看護・介護で利用される機会は増加しています。

理学療法士に求められる役割

要介護者の自立支援を促進

厚生労働省が定めるリハビリの目的は、「単なる機能回復訓練ではなく、利用者の潜在能力を最大限に発揮させて、日常生活の活動を高めて社会参加などの自立を促す」ことです。

さらに、2015年度からは介護予防・重度化防止が叫ばれるようになり、高齢者の活動と社会参加を支援する役割に焦点が当てられるようになりました。

その中で、理学療法士に求められる役割は、要介護度によって異なっています。

要支援者、要介護度1・2の場合は、社会参加を促進して総合事業へ移行させること。

要介護度3・4の場合は重度化を防止して通所介護等へ移行させること。

要介護度5の場合は機能維持・QOLの向上が目的となっています。

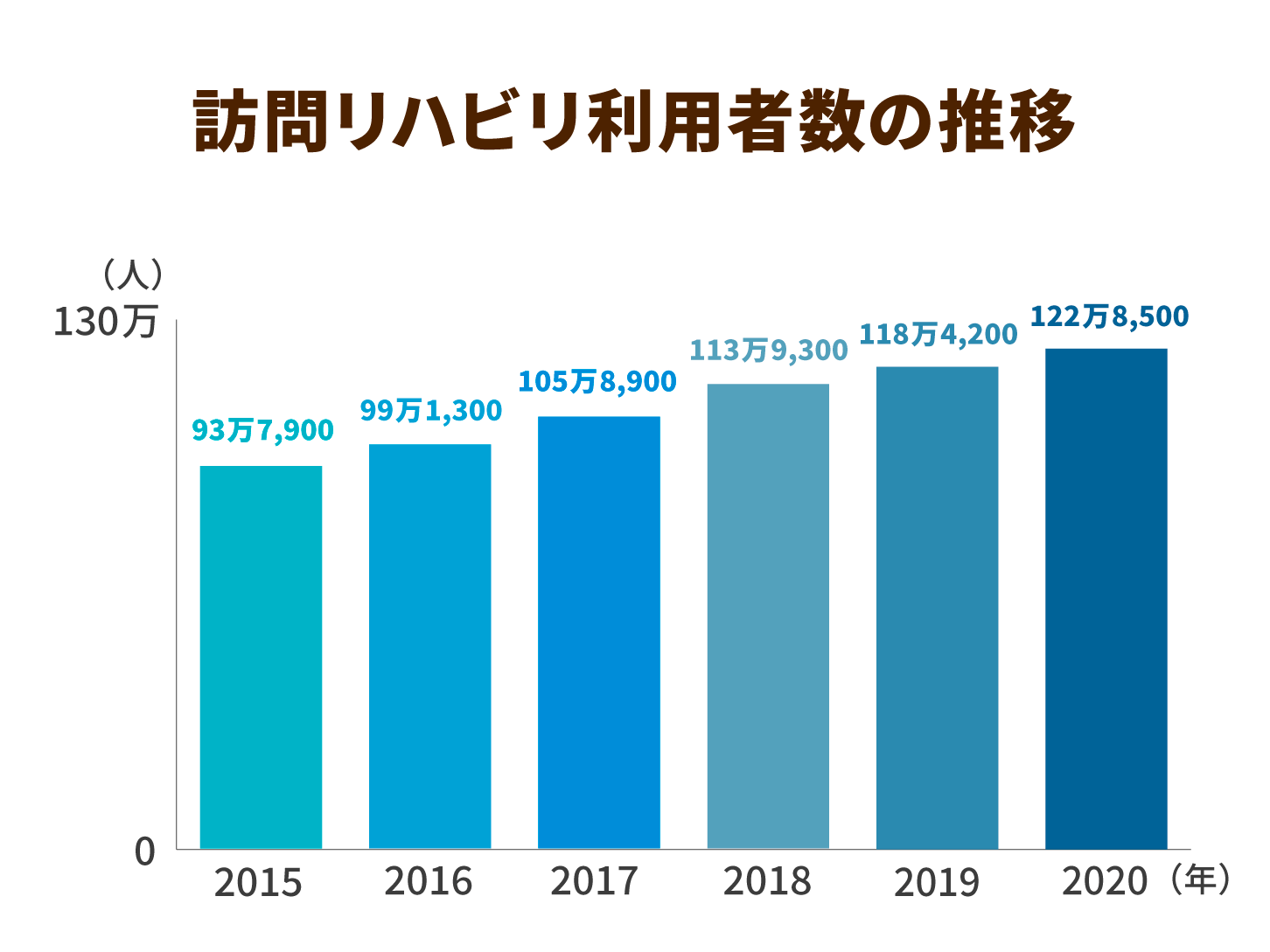

こうした国の方針協会により、訪問リハビリの利用者数は右肩上がりで推移しています。

医療機関との連携をスムーズにする

理学療法士等が訪問看護ステーションで活用されるようになった背景には、厚労省によって「居宅内外でのリハビリ」が推進されたことにあります。

その際、理学療法士等はかかりつけ医、看護職、ケアマネージャーなどと緊密に連携して、利用者それぞれの状態に合ったサービスの提供を実施するための役割が期待されていました。

兵庫県理学療法士会では、ケアマネージャーを対象に理学療法士等に関するアンケートを実施しました。その結果、多くのケアマネージャーは、理学療法士に対し、「目標達成に向けた具体的な解決策の提案」を求めていることが明らかになりました。

多くのケアマネージャーは、ケアプランを作成にするにあたり、理学療法士等を通じて、医療的なアドバイスを受けたいと考えています。

理学療法士等はケアマネージャーよりも、日頃からかかりつけ医など医療機関と密に連携をとっているため、ケアマネージャーよりも利用者の医療情報に精通しています。

そのため、彼らには、医療と介護の橋渡し役になることが、強く求められているのです。

拡大する理学療法士ニーズに応えるために解決すべき課題

訪問リハビリを通じ、地域包括ケアにも携わる理学療法士

かつて理学療法士等のニーズは、重度化した高齢者が多くを占めていましたが、近年は要支援者など、比較的自立して体を動かせる段階でのリハビリ需要が増加しています。

例えば、訪問リハビリでは、要支援度1で5.4倍、要支援度2で4.9倍と、ほかの介護度よりも増加率が高くなっています。こうした需要が高まっているのは、早い段階で理学療法士がかかわることによって、介護度を維持・低下させるためです。

これに関して、一定の効果も実証されているようで、訪問リハビリの利用者は、リハビリ開始時から修了時にかけて、約4割が「ADLが改善した」という報告もみられます。

こうした効果を鑑み、地域包括ケアシステムで積極的に理学療法士等を活用しようとする取り組みも実施されています。

福井県小浜市では、理学療法士を介護予防事業に活用して、要介護者だけでなく、一般高齢者のうちから運動機能向上を目指すリハビリを提供しました。

その結果、小浜市は県内で唯一、要介護認定者数が低下したのです。

まだ高齢者が健康なうちにリハビリ専門職がかかわることで、介護予防の効果が高まることが実証されました。

訪問看護ステーションの本来の役割が損なわれる可能性も

理学療法士等の活用が進む一方で、訪問看護ステーションではまったく別の問題が生じています。「訪問看護ステーションがリハビリを提供する施設」になっており、本来の役割を発揮できない恐れが指摘されているのです。

本来、訪問看護は、医療保険・介護保険の双方から給付が行われるサービス施設として、地域包括ケアシステムの中で「要」になると期待されています。

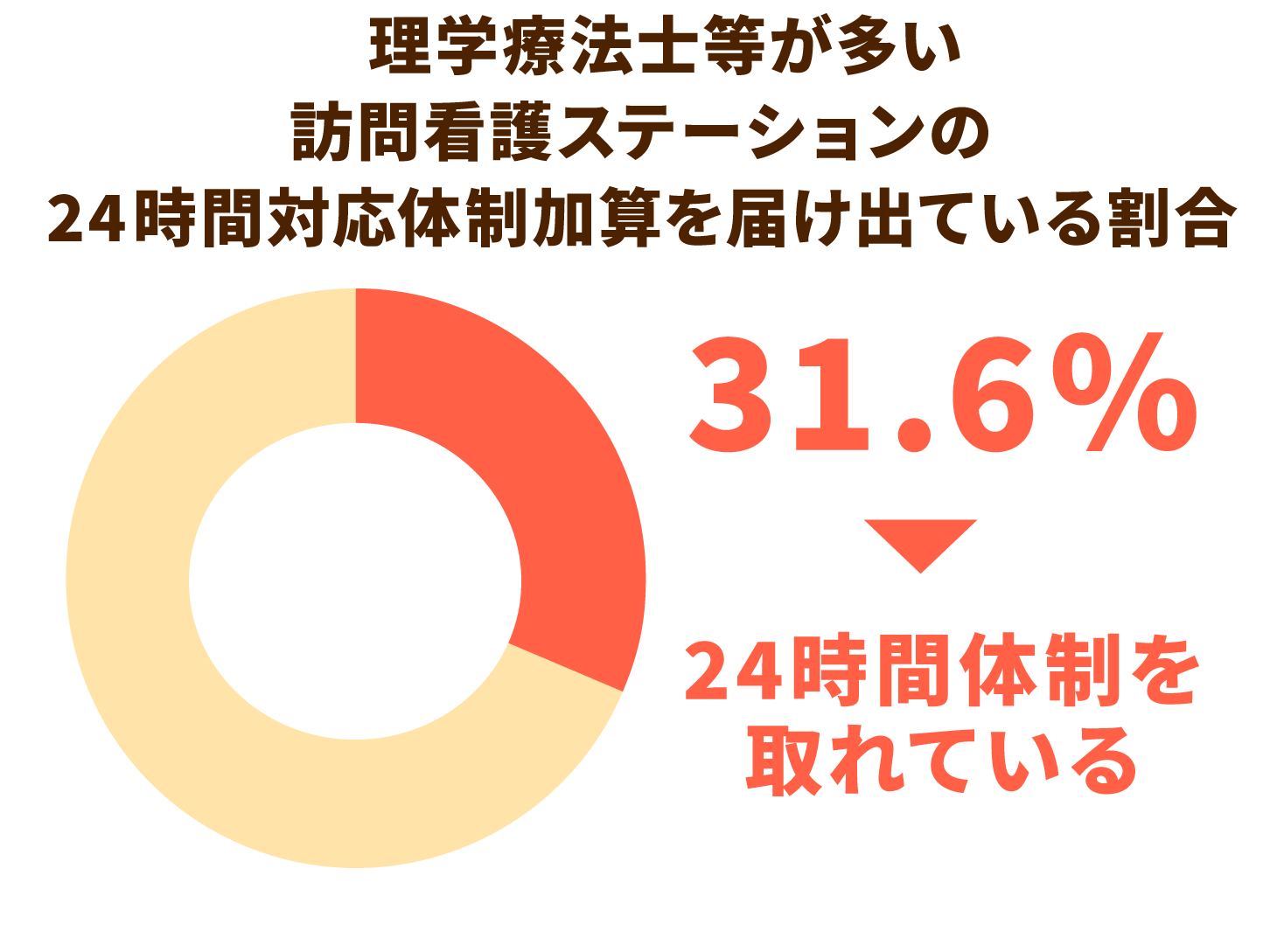

例えば、訪問看護ステーションに求められている役割のひとつに「24時間体制」がありますが、職員の8割以上が理学療法士等の訪問看護ステーションでは、この体制を整えられいるのは31.6%にすぎません。

全日本病院協会では、こうした現状により「病院に常駐する理学療法士等が減少するのではないか」という懸念を表明。「介護保険の訪問リハビリは通院できない利用者に限定すべきではないか」という意見も挙がっています。

理学療法士等に求められている役割は、ニーズの拡大に伴って、今後も多様化すると考えられます。

今後は、ただ理学療法士の人数を増やすのではなく、訪問看護ステーションが本来の役割を発揮できるように、理学療法士の活躍の範囲を改めて定める必要があるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定