賃上げから除外、居宅ケアマネの冷遇再び

岸田政権の「介護賃上げ」居宅ケアマネを除外

岸田政権が取り組む介護職員の賃上げについて、居宅介護支援のケアマネージャー(以下ケアマネ)らを対象から除外する方針が決定しました。この決定に対し、日本介護支援専門員協会は遺憾の意を表し、国に再考するよう求めています。

実は、介護職員の賃上げに関して、ケアマネが除外されるのは今回が初めてではありません。

地域において幅広い範囲で役割を担うケアマネですが、必ずしも収入に直結するとは限らない業務が多いのが現状で、業務量や内容と釣り合わない報酬が続けば、更なる人手不足も懸念されます。

居宅ケアマネの平均年収300万円以下の現実

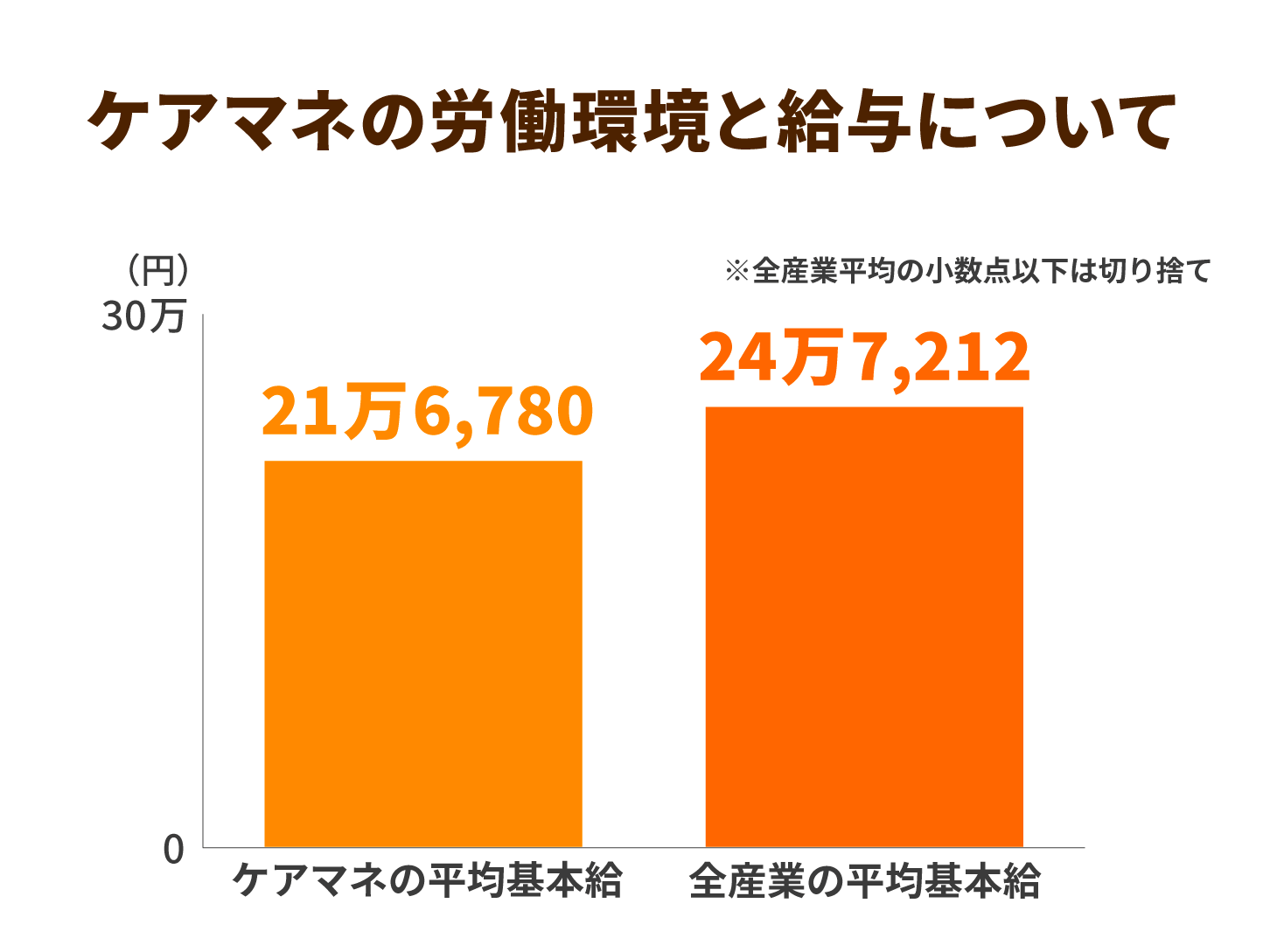

今回賃上げの対象から除外されたケアマネですが、2020年度の「介護従事者処遇状況等調査結果」によると、一般の給与所得者と比べて、その平均値を下回っていることが示されました。

ケアマネ、すなわち介護支援専門員の平均基本給額は、2020年2月の時点で216,780円でした。全産業、全年齢、正規・非正規雇用全ての給与額の平均を見ると、およそ25万円であることから、基本給の時点でおよそ4万円の差があることがわかります。

もちろん、基本給だけがすべてではありませんが、手当などを見込んだとしても、平均値より少ない報酬であることには変わりありません。

生活に密着するケアマネが有する情報を重要視

入退院支援加算について

ケアマネの処遇改善は、介護業界の深刻な人員不足を解消するためにも重要なテーマと言えます。

処遇を改善できうる可能性のひとつが「入退院支援加算」です。

これは患者ができるだけ早く住み慣れた地域で療養や生活ができるように、病院や介護施設などと連携を図り、スムーズな入退院の支援ができているかを評価するものです。

2018年の介護報酬改定で、ケアマネ側の入院時情報連携加算の要件が見直されました。

改定前は「退院支援加算」という項目において、医療機関内での情報共有に重点が置かれていました。

「退院困難な要因」として、「入院前に比べADL(日常生活動作)が低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること」や「退院後に医療処置が必要であること」といった、医療機関で得られる情報を重宝する傾向にありました。

しかし、2018年の改定において、「退院困難な要因」の中に、「虐待を受けている・その疑いがあること」や「生活困窮者であること」などが加えられました。

入院前の生活状況を把握することに重きが置かれ、それにより患者の日常の生活に近い存在であるケアマネなどの専門家からの情報を重要視するようになったのです。

ケアマネの仕事が評価されやすくなったことにより、所得向上を見込める体制が整いつつあります。

ヤングケアラーが賃上げの鍵となるか

さらに2021年11月12日、2022年度の診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会が行われました。

そこで「ヤングケアラーの早期発見および適切な支援へつなげること」を評価する旨が示され、ヤングケアラーを論点に入退院支援加算の更なる見直しが期待されています。

2022年の改定では「退院困難な要因」の項目に、退院後の在宅生活において「ヤングケアラーの存在の有無」が含まれると想定されており、ケアマネが持つ「患者の家族状況」の情報が重要なポイントとなる見込みです。

ヤングケアラーは、第三者からわかりにくい、発見されにくいという現状があります。

家庭の中で、本人ですら、「お手伝い」と「介護」の線引きができていません。

そのため、彼らが「お手伝い」として行っている「介護」が日常を侵食して、初めて発見されるというケースが多いのです。

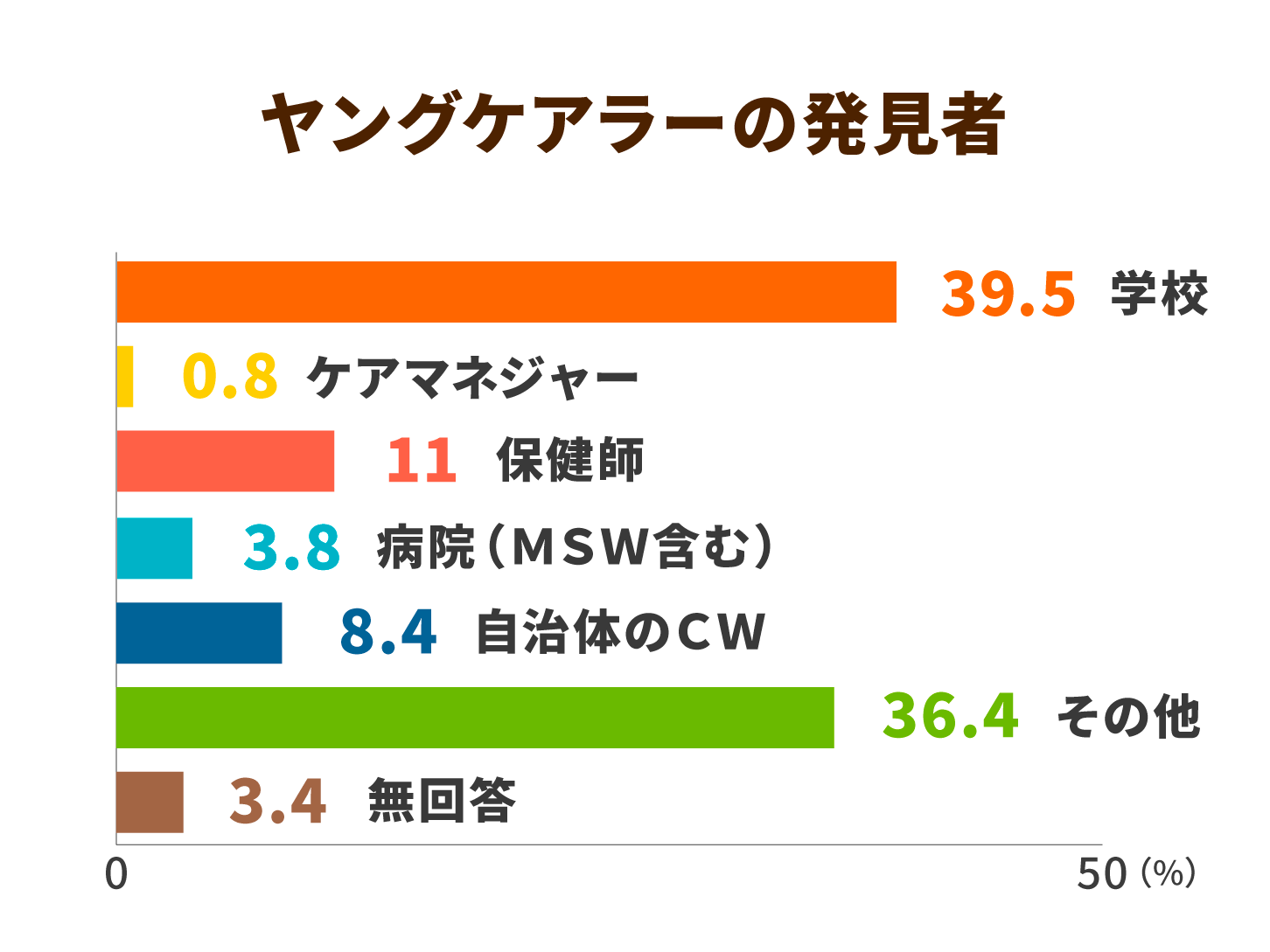

「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」では、ヤングケアラーの発見者として一番多かったのは「学校」の39.5%、次いで「その他」にカテゴライズされている「保育所、認定こども園」「知人、近隣の人」で36.4%でした。

実際にケアプランを立てる役割を担うケアマネージャーによる発見は、全体のおよそ0.8%という結果でした。

ケアマネの研修カリキュラムやガイドラインでは、すでにヤングケアラーに関する項目の反映が進められています。

これを機に、発見されづらいヤングケアラーという存在を見出すために、ケアマネがどこまで家庭に介入していくのか、ということが議論の的になるでしょう。

2024年度の介護報酬改定を機に、ケアマネが対応する管轄の要件が見直され、報酬や基準改定へつながっていくことが期待されます。

今後予想される活動フィールド、活動に見合った報酬を

ケアマネの知識、情報、仕事に見合った待遇の再考を

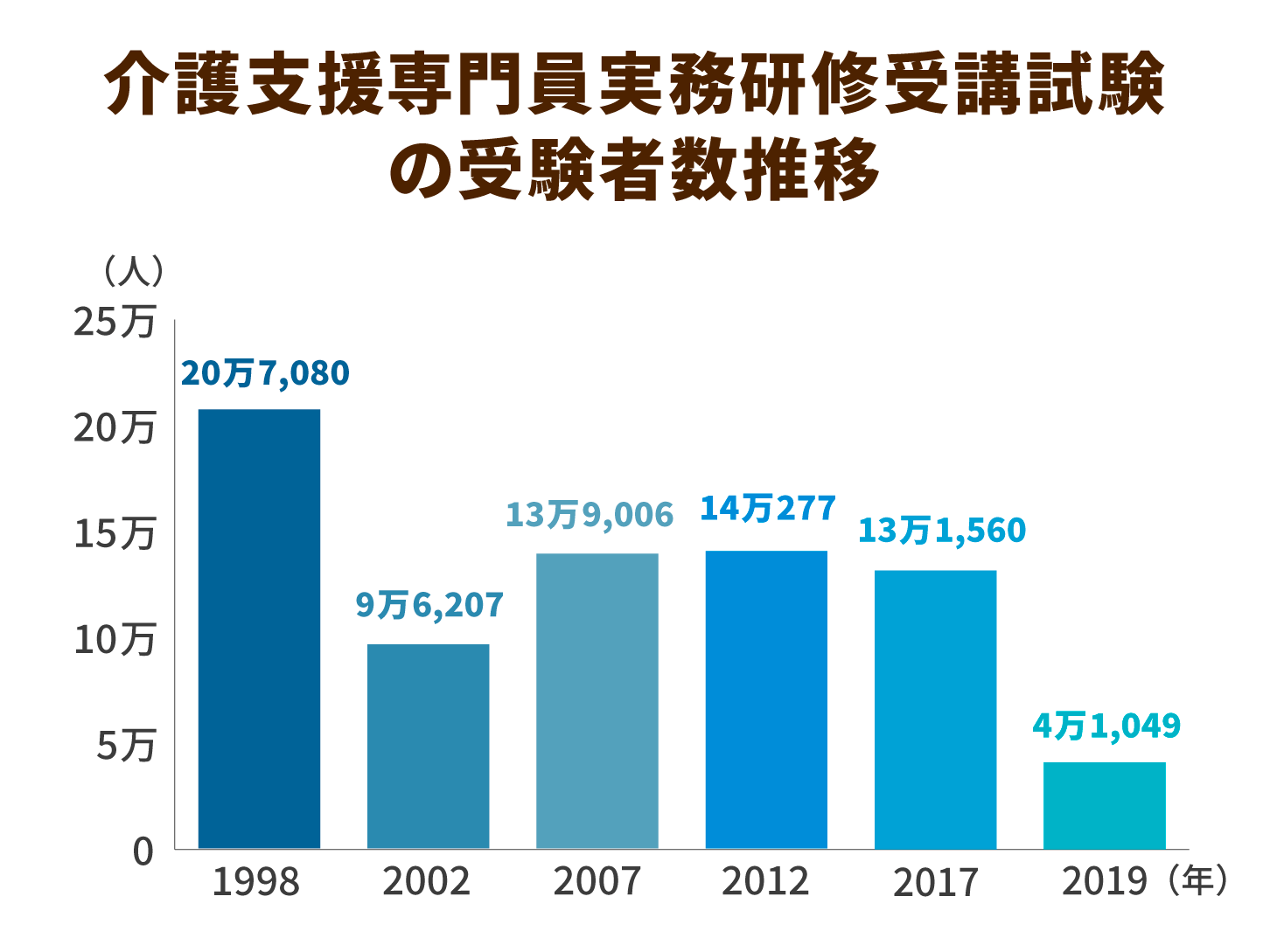

ケアマネの資格受験者数は、年々減ってきています。

また、同様にケアマネの高齢化がすすみ、事業所の後継者不足が進んでいるということも事実です。

医療機関でも人員が不足している今、地域や他機関とのより密接な連携が求められ、「共有すべき情報」を持つケアマネの存在価値が高まるのは明らかです。

ケアマネとのつながりを常に確保する必要があるため、医療機関のチームの一員に取り込むことも考えられ、今後もケアマネの活躍の範囲は広がっていく見込みです。

厚生労働省の大島一博老健局長は2019年、「介護支援専門員の国家資格化」に関する質問に対し、「厚労省がその法案を国会に出すことは難しい」と慎重な姿勢を見せました。

しかし、冷遇が続くケアマネの待遇を変えることは、ひいては介護業界が抱える問題を解決する糸口をつかむことにもつながります。

国がさまざまな問題を直視し始めた今こそ、その解決へ向けて、ケアマネの待遇を再考する必要があるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定