各地域で進められる在宅医療体制の構築

在宅医療が推進された背景

世界でもいち早く高齢化が進む日本において、医療や介護を安定して提供するために、地域全体で高齢者を支える地域包括ケアシステムの構築が必要不可欠だとされています。その中で、重要な柱のひとつとされているのが在宅医療の推進です。

在宅医療には、大きく分けて「訪問診療」と「往診」の2つがあります。

あらかじめ立てた予定に従って、患者の自宅で医師による診療が定期的に行われることを「訪問診療」といいます。

対して「往診」は、利用者のニーズに沿って、予定外の訪問で診療することを指します。

どちらも自宅での診療に変わりはありませんが、診療を行うのが定期的か突発的かという違いがあります。

また、「訪問診療」は24時間体制で在宅療養をサポートするのに対し、「往診」はあくまで臨時の手段というのが、一般的な認識です。

あらかじめ予定を決めて、定期的な訪問をしてくれる「訪問医療」によって、認知症や疾病により通院ができなくなってしまった利用者は、「安心」を得られます。

最期までその人らしく暮らし生きることが重要視されている今、在宅医療は「尊厳と生活の質」を保つために必要不可欠なシステムとなっているのです。

国が思い描く在宅医療体制の理想形

国は地域の実状を合わせた在宅医療体制を推進する狙いで、2015年から自治体に「在宅医療・介護連携推進事業」の推進を義務づけました。その方針の中で在宅医療に4つの役割を求めています。

- 1.退院支援

- 入院医療機関と在宅医療にかかわる機関との協働による退院支援の実施

- 2.日常の療養支援

- 多職種協働による患者や家族の生活を支える観点からの医療の提供

- 3.急変時の対応

- 在宅療養者の病状が急変した時における往診や訪問看護の体制及び入院病床の確保

- 4.看取り

- 住み慣れた自宅や介護施設など、患者が望む場所での看取りの実施

こうした役割を中心的に担うのが「在宅療養支援診療所」と「在宅療養支援病院」です。

両施設の共通した特徴は、「24時間365日で患者をサポートする体制」が整っていることです。

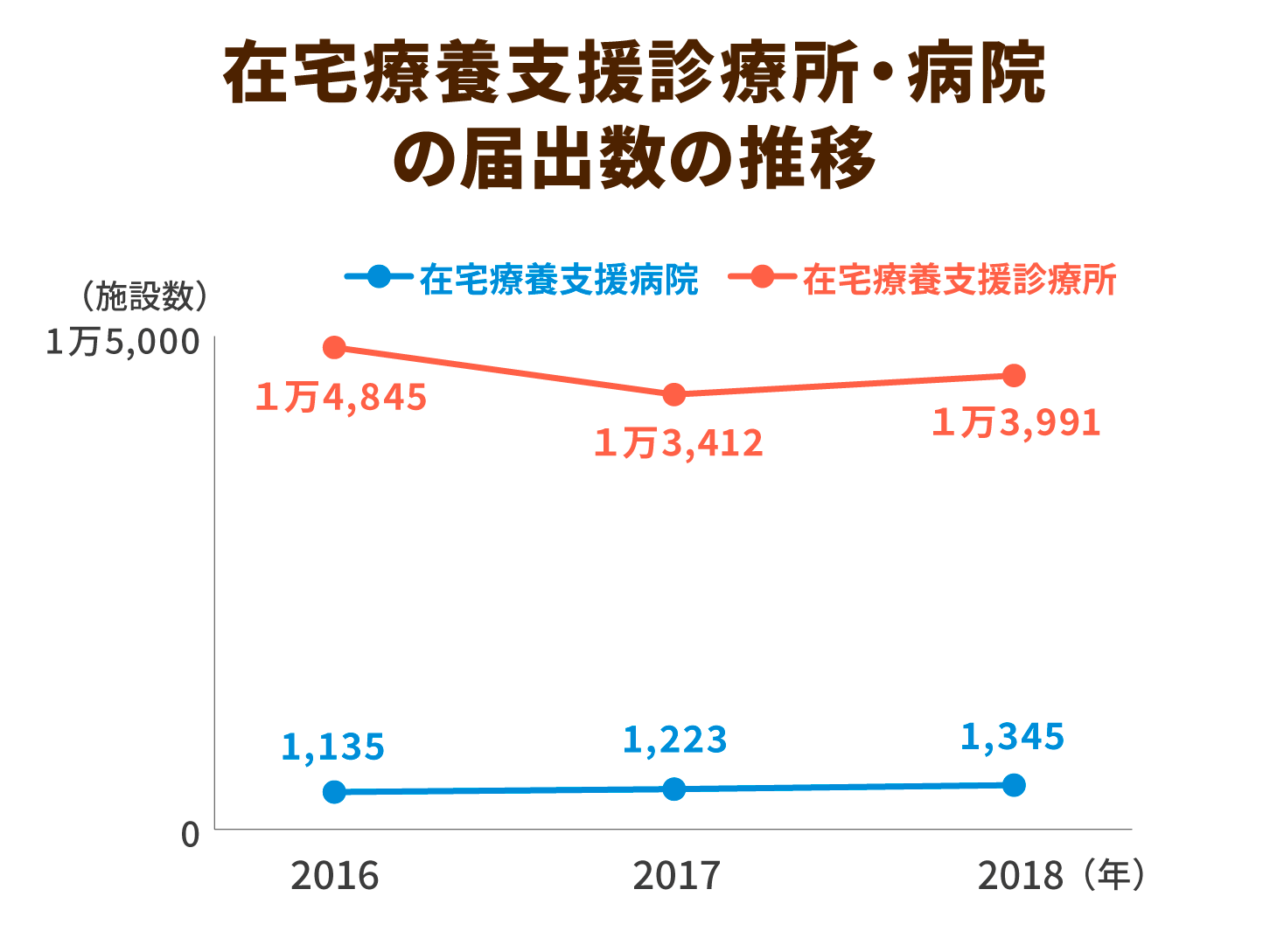

利用者のニーズも高く、こうした施設は年々増えています。

特に「在宅療養支援病院」は、徐々に増加しており、2018年には施設数が1,345件となっています。

在宅医療が抱える課題と、体制整備に必要なこと

人員とノウハウが不足している

現状の在宅医療は、需要に対して供給量が不足しているといわれています。

富士通が静岡県内の在宅医療の現状を調査したところによると、2025年時点で、4,000~5,000人分の訪問診療需要が満たせなくなるのではないかと推計されています。

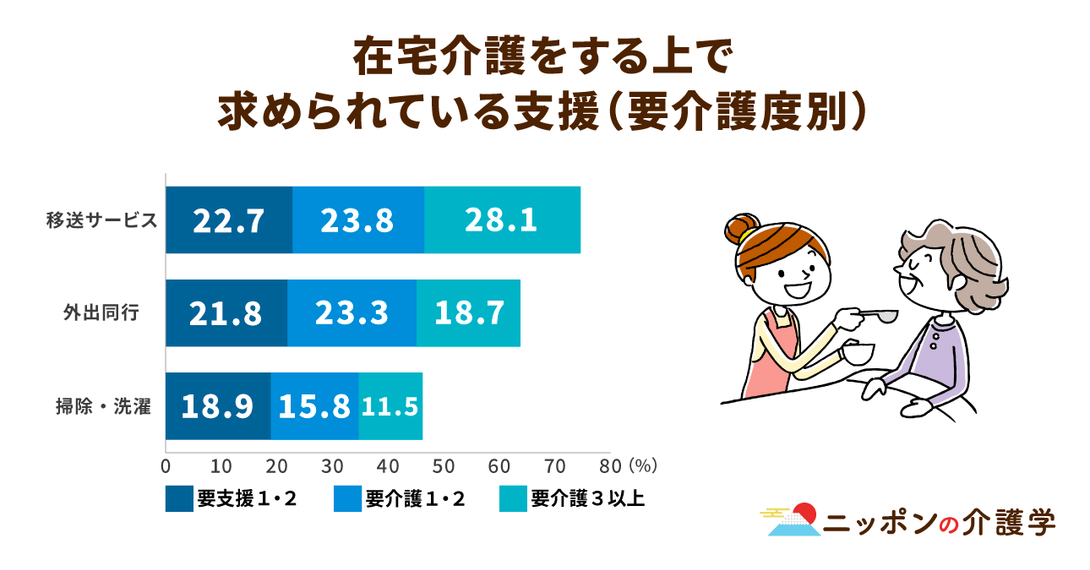

中でも大きな課題となっているのは、「リソース不足」と「介護分野との連携力」です。

厚生労働省が在宅医療を実施する施設にアンケートを実施したところ、地域で在宅医療を推進する上での課題として以下のものが挙げられました。

最多だったのは、「在宅医療に携わる医療従事者(マンパワー)の確保」。

次いで、「急変時等に対応するための後方支援体制の整備」、「家族による看護・介護の負担を軽減するサービス(レスパイトケア)の整備」となっています。

介護分野との連携力を重視

また、在宅医療を安定して供給するためには、地域医療や介護施設などとの連携が不可欠です。

しかし、国が理想とする連携の体制にはほど遠い実態が明らかになっています。厚生労働省の調査によると、かかりつけ医がほかの医療機関に訪問診療を依頼した際、その訪問回数を把握していないケースが2~3割を占めていることがわかっています。

前述した富士通の調査によると、診療所が在宅医療を行ううえで連携している機関は、「訪問看護ステーション」(109件)が最も多く、「居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)」(94件)が2番目に多いとして挙げられています。

介護施設との連携が重要視されているのは、家族や介護者が持っている利用者の生活に関する情報が、医療の質の向上に直結しているからです。

どのような食事をとっているのか、どの程度水分を摂取できているのか、どのタイミングで何を食しているのか等、些末と思われるような情報が、診断や治療方針に大きく影響してきます。

例えば、嚥下機能が低下しているという情報を共有できれば、それが薬の副作用によるものかもしれないと医師が気づく可能性が高まります。

いくら定期的な訪問があるとはいえ、診療する時間は限られています。その中で十分な診療・診断ができるような体制を早急に整えることは、利用者の生活の質を担保するために必要だと言えます。

目指すべき在宅医療のあり方

高齢化率の高い山間部地域での取り組み

在宅医療は、特に高齢化が著しく交通インフラがぜい弱な地域で求められています。しかし、こうした地域こそ医師不足が深刻で、多職種でうまく連携しなければ、すべての利用者に対応するのは困難です。

高齢化が進む山間部にある福島県の奥会津地方では、4町村をまたいで在宅医療を提供する「奥会津在宅医療チーム」が活躍しています。

面積は東京23区よりも広く、住民約8,000人のうち、約半数が高齢者となっています。

そのニーズに、わずか10人のチームで応えているのです。

10人で約4,000人をカバーするため、問診を効率化しています。

一般的な医師は、さまざまな疾病の可能性を考えて、あらゆる質問をする傾向があります。

しかし、「奥会津在宅医療チーム」では的を絞った問診を行うことで、適切かつ迅速な診断を心がけているそうです。

こうした評判がケアマネージャーを通じて広がり、看取りまで行えるようになったケースが増加しています。国が当初理想としていた在宅医療に近いかたちで、サービス提供を行っている事例のひとつです。

先進事例に見る円滑な地域連携

地域の中で連携をとる方法は、各自治体の状況によって異なり、いくつものパターンがあります。

大きく分けると、地域の医師会などが中心となって、病院と在宅医を直接連携させる「垂直連携」パターン、在宅医同士の連携を医師会や自治体が仲介する「水平連携」パターンが挙げられます。

ただ、いずれか一方だけでは不完全であるため、併用して連携を図っているケースがほとんどです。

例えば、岩手県釜石市では、自治体などの行政が中心となって地域医療連携拠点「チームかまいし」を結成し、在宅医療の体制構築を進めています。

一人の方が病院、診療所、行政、介護施設などを利用した際、専門のデータベースで情報を提供・閲覧できるシステムを構築。

県立釜石病院を拠点として、より個人の状況にあったサービスを提供しています。

こうした取り組みが各自治体で進められている一方で、一部の診療所などの機関に利用者が集中している実態が指摘されています。

前述した富士通の調査によると、訪問診療の月間訪問件数が101回以上となっている診療所(ヘビープレイヤー)が、県全体の訪問診療対象者の約3分の2をカバーしていると指摘しています。

こうした診療所は固定化されており、新規参入を図るのは困難です。

一方で、月間訪問件数が31~100回の診療所(ミドルプレイヤー)でも、患者に適切な医療を提供できていることもわかっています。今後はこうした診療所の認知度向上と利用者増を図っていくことが大切です。

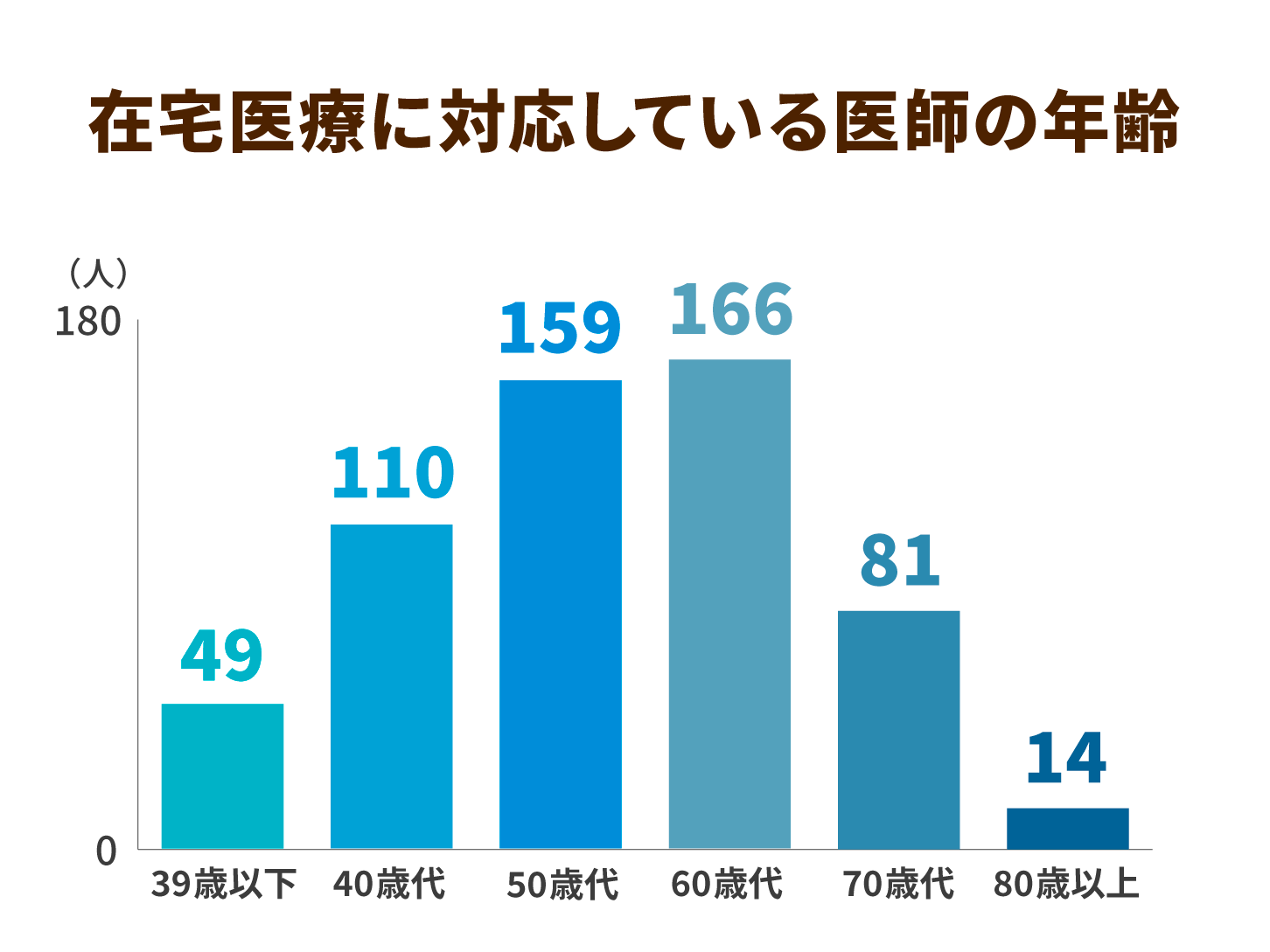

また、診療所における医師の後継者支援事業も同様に実施していくことが鍵を握りそうです。同調査によると静岡県内で在宅医療に対応している診療所の医師の年齢は、60歳代が最多になっています。

在宅医療では「24時間365日対応」が求められているため、高齢医師だけで支えていくのは困難です。

そのため、若手人材の確保は急務となっています。

各地域で最適な連携体制を構築していくためにも、実態を把握して、中長期的な課題を明らかにして継続的な取り組みが必要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定