2021年度報酬改定の柱になった自立支援・重度化防止

特養に設けられた新たな加算

自立支援・重度化防止は、介護において大きなテーマです。介護が必要な人に適切なサービスを届けるという発想とは異なり、利用者がなるべく介護を必要としなくなることを目的としています。

厚労省は、2018年度の報酬改定ではじめて、「アウトカム評価」による加算を導入しました。アウトカム評価とは、英語で成果や結果という意味で、介護サービスによって、自立支援などの成果が出た場合に加算される項目のことです。

導入当初は、利用者の日常的な生活動作レベルを保つ「ADL(日常生活動作)維持等加算」として、通所介護サービスに対して適用されました。

2021年度の報酬改定では、「ADL維持等加算」の範囲が特別養護老人ホーム(特養)などのサービスにも拡大されました。それに付随して、医師によるリハビリや機能訓練の取組みを評価して加算される、「自立支援促進加算」も創設されました。

このように、国が主導となって、自立支援・重度化防止策が推進されてきています。

「ADL維持等加算」と「自立支援促進加算」の仕組み

「ADL維持等加算」と「自立支援促進加算」のいずれも、利用者の自立支援・重度化防止を目的とした加算ではありますが、評価の仕組みはそれぞれ異なります。

「ADL維持等加算」は、主にバーセルインデックスと呼ばれる世界共通の指標を用いて、利用者のADL値を算出します。

この指標は、食事やトイレ、入浴など全10項目で構成され、各項目の自立度に応じて15点・10点・5点・0点で採点されます。

100点満点で評価され、100点は全自立、60点で部分自立、40点で大部分介助、0点で全介助に分類されます。一般的には、85点以上で「自立した状態」とされています。

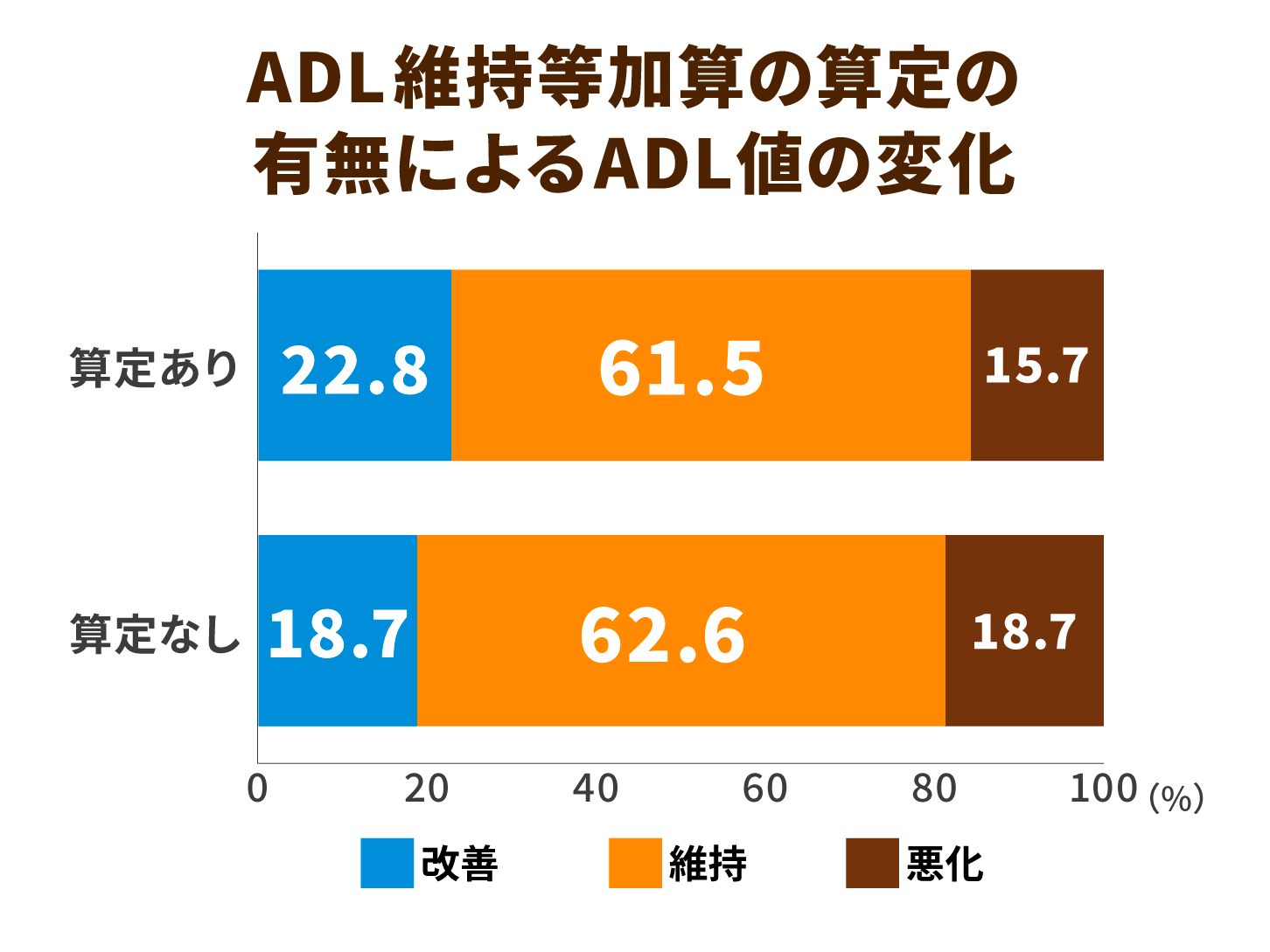

通所介護サービスにおいてADL加算を算定した事業所と、算定していない事業所の「サービス開始から6ヵ月目のADL値の変化」を比較したところ、算定している事業所の方が「改善」「維持」の割合が高いことがわかっています。

一方、「自立支援促進加算」は、指標ではなく医師による評価と、それに基づいた支援計画が算定の要件に含まれています。

利用者が施設に入所した際、医師が評価をして、その後少なくとも6ヵ月に一度、医学的評価の見直しを行うことになっています。

主に活動レベルが著しく低下する廃用や寝たきり状態を予防、改善することができたかどうかが、評価のポイントになります。

算定要件を満たすための高いハードル

いずれの加算も算定率は低い

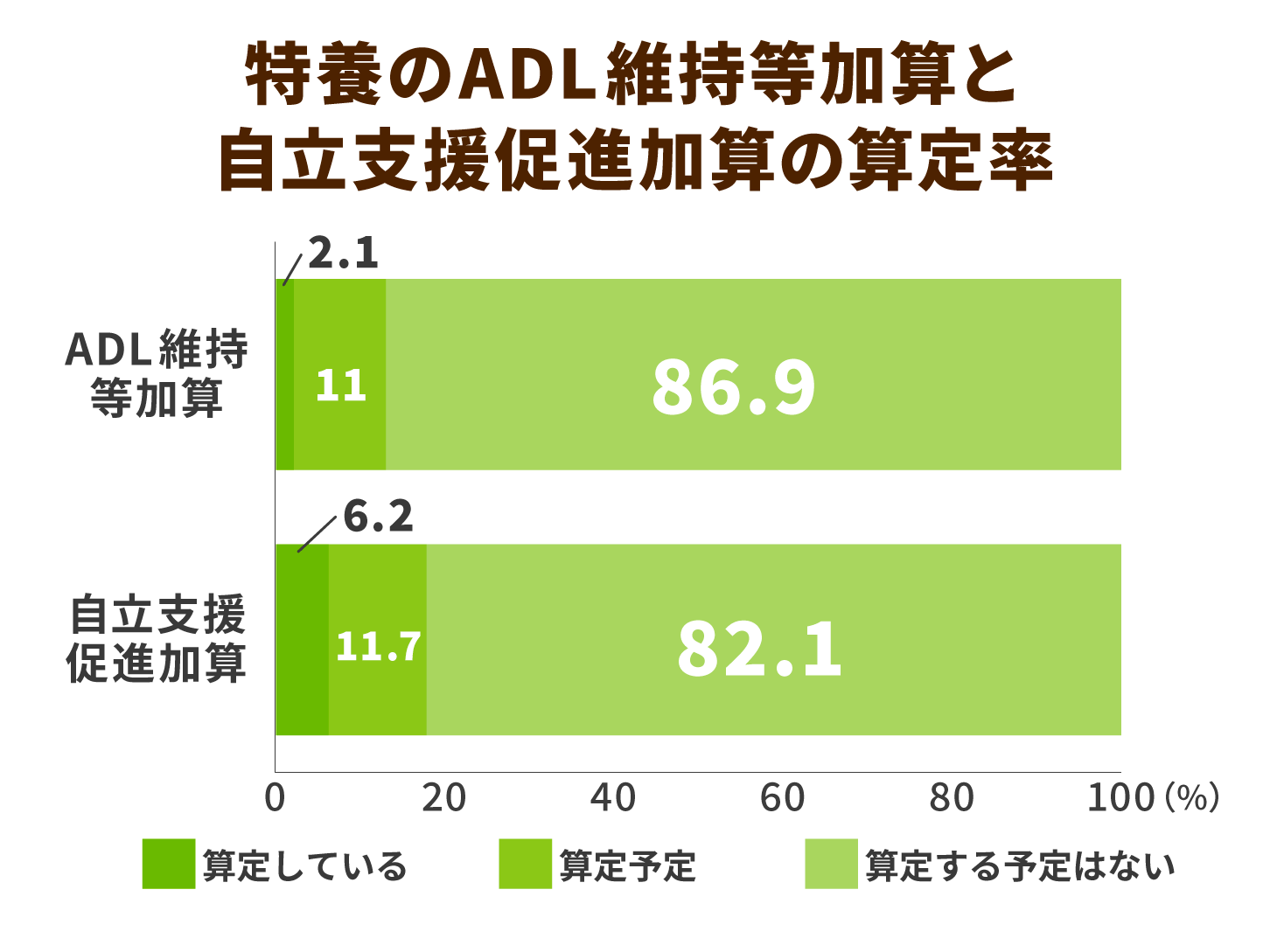

2021年の福祉医療機構の調査によると、特養における「ADL維持等加算」と「自立支援促進加算」の算定率は、「ADL維持等加算」で2.1%、「自立支援促進加算」で6.2%にとどまっていることがわかりました。

今後、「ADL維持等加算」を算定する予定としている事業所は全体の11%、「自立支援促進加算」は11.7%となっています。

いずれにしても、両加算を「算定する予定はない」と回答した割合が8割を超えており、まだ広く浸透するには至っていないことがわかります。

算定が進まない理由

両加算の算定率が低い水準でとどまっているのは、算定要件を満たすことが困難であることが大きな理由になっています。

先述の福祉医療機構のアンケート調査によると、算定する予定はないと回答した事業所が挙げた理由に、「算定要件の難しさ」があります。

「ADL維持等加算」で障壁となるのは、定期的なADL評価です。

バーセルインデックスによって簡素化されているとはいえ、6ヵ月ごとの評価には、手間と時間がかかります。また、対象となる利用者全員の評価が必要となることも、大きな障壁となっています。

定員規模が100人以上の施設では、算定が難しいと回答した割合が33.3%と、全体よりも7.4ポイント高くなっており、規模が大きくなればなるほど算定が困難であることが示されています。

「自立支援促進加算」の難しさは、医師等による入所時の医学的評価にあります。

入所時に利用者一人ひとりに対して、医師が直接評価をしなければならず、支援計画の策定にも医師が関わらなくてはなりません。

しかし、多くの介護事業所では医師との定期的な連携に課題を抱えており、こうした体制を構築できず、要件を満たすことができずにいるのです。

加算だけでなく、利用者のQOLを向上させる取り組みを

LIFEを活用するためのICT導入に課題

算定要件の難しさのほかにも、介護施設の体制にも課題があります。2つの加算はいずれも「LIFE関連加算」とも呼ばれ、算定のためにはLIFEを導入しなければなりません。

LIFEとは、利用者の状態やケアの履歴といった情報を収集する「CHASE」というシステムと、通所・訪問リハビリサービスに関する情報を収集する「VISIT」というシステムが統合されて誕生した、データ収集システムのことです。

両加算は、このシステムを活用して、情報を入力しなければなりません。

システムを活用するには、介護ソフトなどのICT導入が効率的ですが、コストを理由に対応できていない事業所も少なくありません。

全国老人福祉施設協議会のアンケート調査によると、事業所で利用している介護ソフトが「LIFEに対応している」と回答した割合は77%に達していますが、そのうち56.1%が「手入力が必要」と回答しています。

ICTの対応に苦慮している事業所は多く、こうした設備面の不備なども「ADL維持等加算」「自立支援促進加算」の算定率を低くする要因になっていると考えられます。

地域ケアを取り入れた大分県の取り組み

最後に、自治体の自立支援の事例を見ていきます。

大分県では、報酬改定に加算が設けられる以前から自立支援に向けた取り組みが積極的に行われてきました。

2011年から県内3市でモデル事業を開始し、地域ケア会議の開催を支援。同会議の定着に向けて、県が関係団体に協力を要請して、理学療法士や管理栄養士などを派遣して、さまざまな事例を検討してきました。

その後、モデル事業の取り組みを全市町村に拡大し、コーディネーターやアドバイザーの育成を促してきた経緯があります。

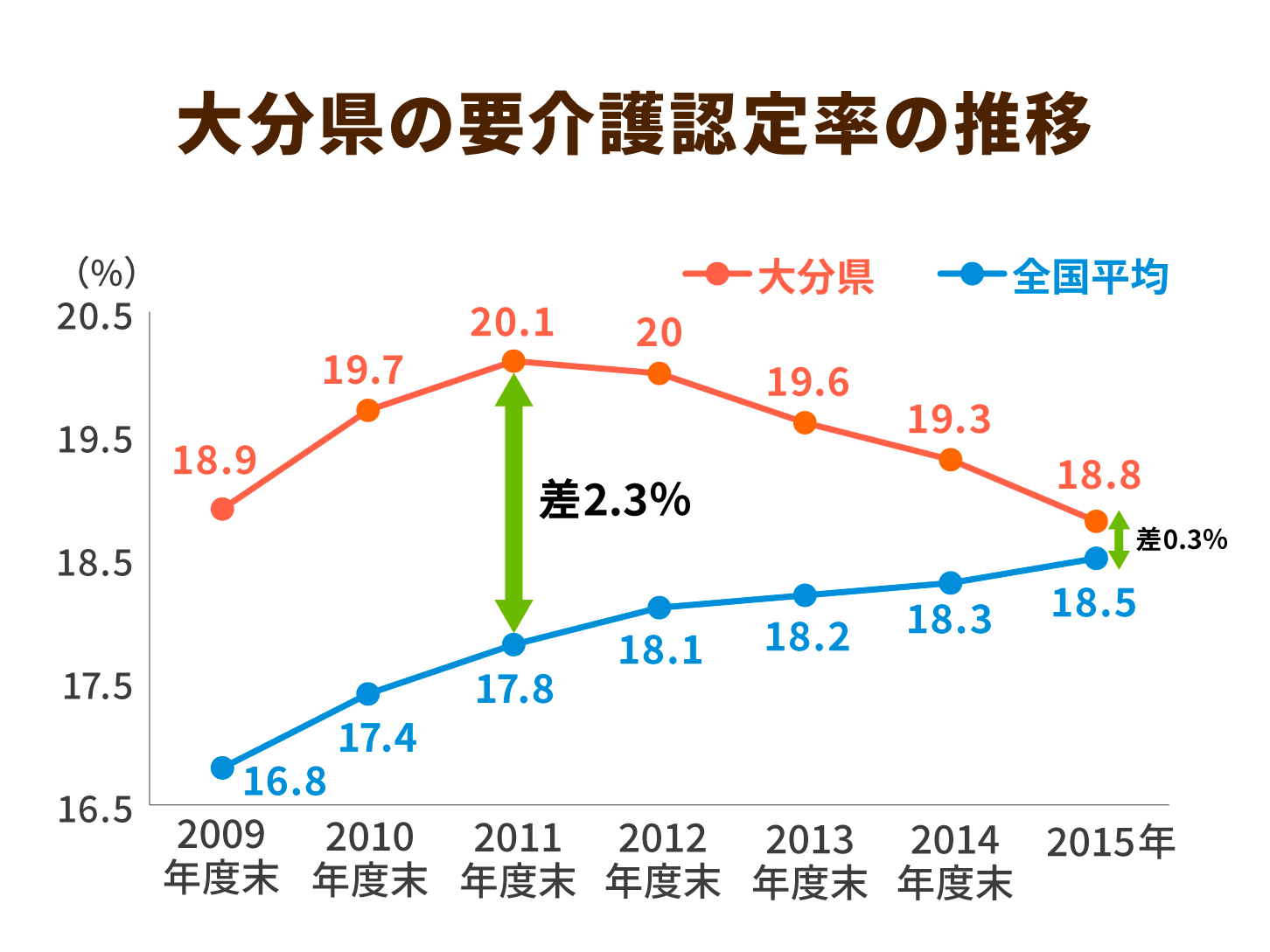

こうした地道な取り組みにより、県内の要介護認定率の抑制に成功しています。モデル事業を開始した2011年は20.1%で全国平均の17.8%を上回っていましたが、2015年には18.8%にまで下落しました。

また、大分県の調査によれば、2020年の認定率は18.6%で、全国平均よりも0.4ポイント下回っています。

大分県の取り組みは地域包括ケアシステムの考え方をベースにしたものですが、粘り強く継続してきたことが現在の成果につながっています。

中でも大きな役割を果たしているのが老人クラブです。登録者数は減少傾向にあるものの、各市町村が連携するスポーツ大会や健康教室など、県による助成支援などを通して、積極的に開催されています。

今後、特養などでもこうした地域団体とのつながりを拡大することで、ADL維持や自立支援に成果をもたらすことができると考えられます。

加算制度としては超えるべきハードルが多いものの、地域全体で取り組み、目に見える成果を挙げることも大切です。

「ADL維持等加算」「自立支援促進加算」はアウトカム評価ではありますが、そのプロセスにおいて、地域との連携がポイントになるのかもしれません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定