コロナ禍で「看取り士」の依頼増加

最期に寄り添う「看取り士」

最後に寄り添う「看取り士」という職業をご存知でしょうか。

看取り士とは、一般社団法人「日本看取り士会」の定義を参考にすると、「誰にも訪れる旅立ちの時を安心して、幸せに迎えられるようにする専門職」です。

臨終の立ち会いや、看取られる側にも看取りの作法を教えてくれ、プランによっては、葬儀社を探して葬儀社の打合せも行ってくれます。

必ずしも医療的知識は必要なく、実際に看取りを行う際は、ケアマネージャーや医師らと連携します。

看取り士は「日本看取り士会」が認定する民間資格で、資格取得のためには会公認の養成講座の受講が必要です。

現在、看護師や介護福祉士ら約1,650人が資格を取得しており、依頼を受けると株式会社「日本看取り士会」の各支部から派遣される流れとなっています。

コロナ禍で6倍以上の依頼

「日本看取り士会」によると、2021年の看取り士の依頼件数は400件と、2019年の60件と比べて6倍以上の依頼があったそうです。

依頼が増えた背景として、新型コロナウイルスの影響があります。

感染対策として、病院の面会制限が行われ、在宅死を望む人が増えたことが要因とされています。

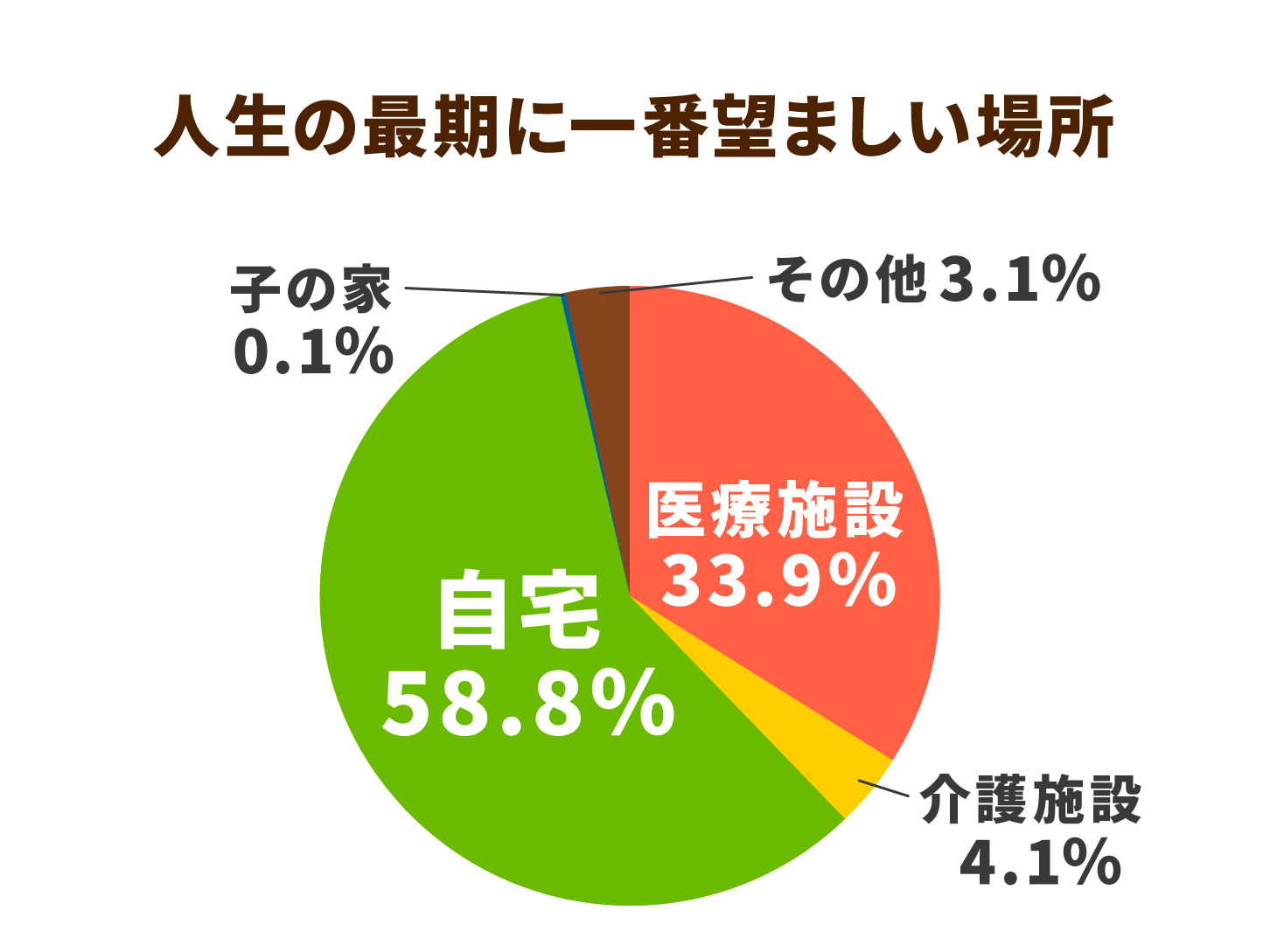

2020年に日本財団が、67〜81歳の高齢者を対象に行ったアンケート調査では、「死期が迫っているとわかったとき、人生の最期をどこで迎えたいか」という問いに対し、58.8%の人が「自宅」と回答していることが明らかとなっています。

最期の場所に自宅を望む理由は、「安心できる、馴染みがある」「最後まで自分らしく過ごしたい」「自分で建てた家だから」などという理由が挙げられています。

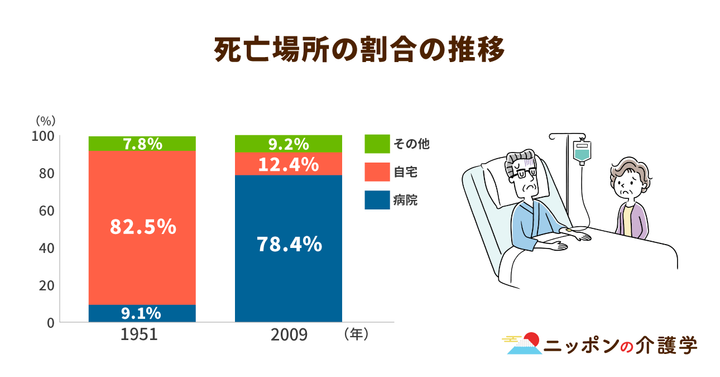

最期を迎える場所の理想と現実

今後訪れる「多死社会」

超高齢社会の日本において、今後深刻になるとされている問題が「多死社会」です。

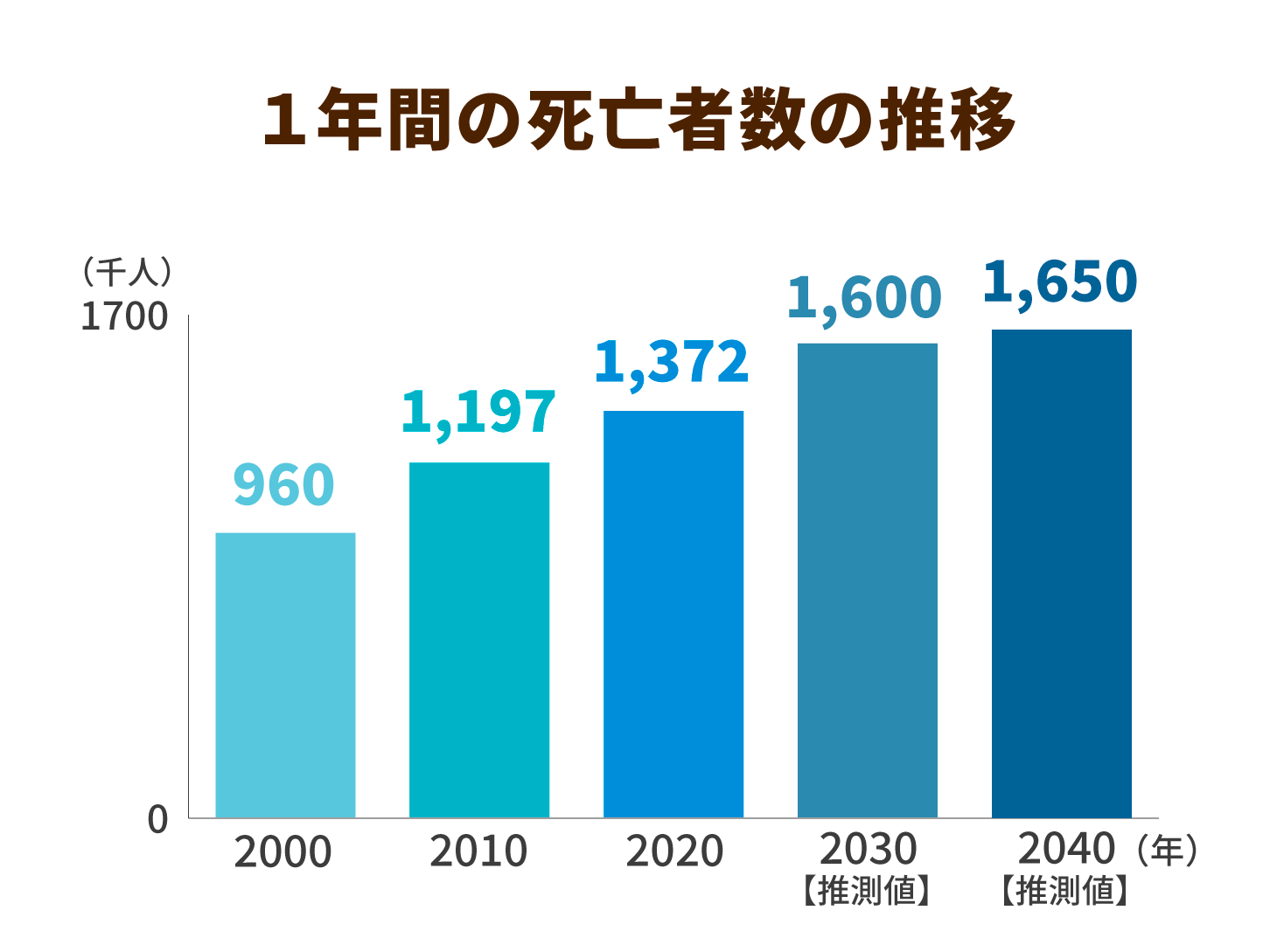

厚労省が公表する資料によると、2010年の死亡者数は1,197千人で、このうち65歳以上は1,020千人となっています。

死亡者数は今後も増加すると見込まれており、ピークと予想される2040年には1,600千人以上が死亡すると推計されています。

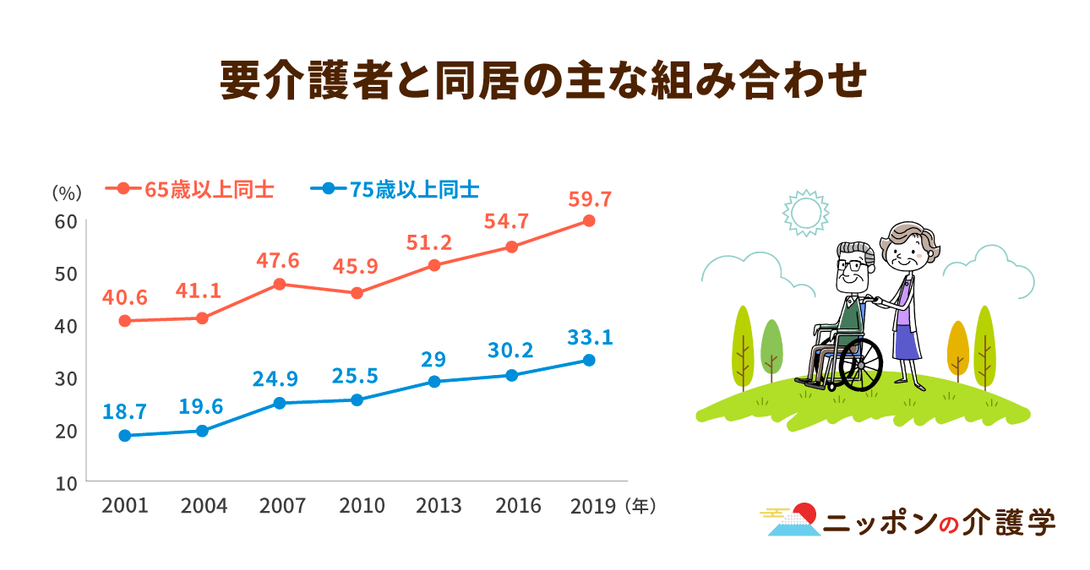

このまま死亡者数が増え続けると、介護サービスや病院のベット不足が生まれるといわれており、看取り先がなくなる看取り難民が増えることが懸念されています。

「多死社会」での望ましい死とは

在宅看取りの現状

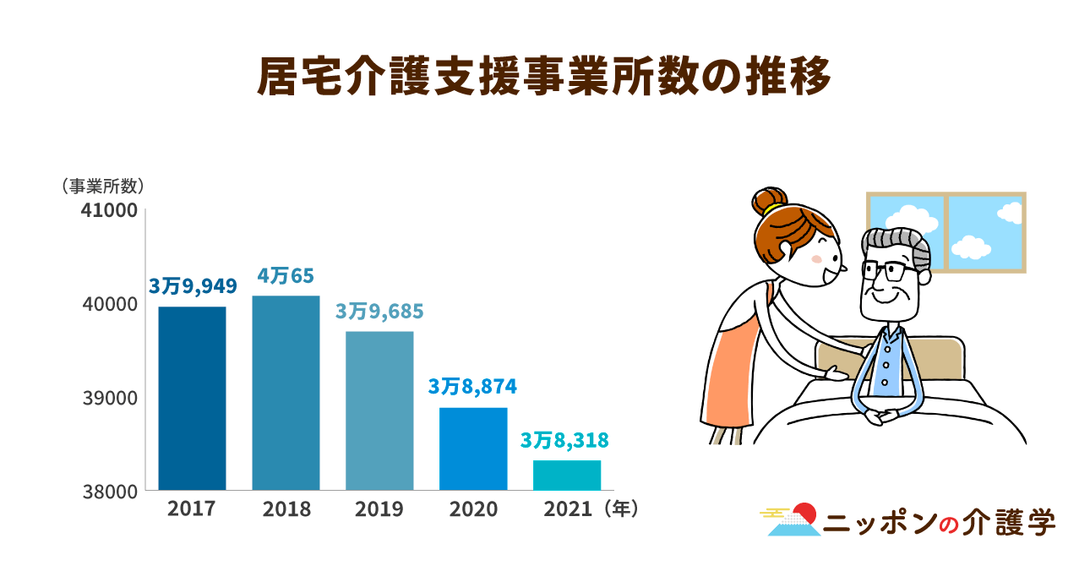

在宅での看取りを行っている医療機関は増加傾向にあるものの、その数は十分ではなく、また、在宅医療経験のある医師も少ないため、在宅看取りの環境が整っているとは言い難いのが現状です。

訪問看護なども年々増加してはいるものの、訪問看護の利用期間が1ヵ月未満で在宅死となる患者が多いという報告もあり、十分な信頼関係を築く前に亡くなってしまうケースも少なくありません。

満足度の高い在宅療養や在宅看取りを可能にするには、「患者が安らかな死を迎えること」「介護者の精神的安定が保たれること」「医師を中心とした在宅医療を支えるスタッフとの信頼関係」「サービス体制の充実」などが挙げられます。

また、患者と介護者双方が在宅死を希望していることが、在宅看取りを実現するために最も重要なことです。

患者と介護者のどちらかが、本心では在宅死を望んでいない場合、最終的に救急車で病院に搬送される「看取り搬送」となってしまうケースも多いと言われています。

患者本人と家族は、両者が納得できるまできちんと話し合い、在宅死を選択する場合は、そのことをサポートしてくれる人たちに予め伝える必要があります。

最期を迎える人に寄り添ったサービスを

日本ではこれまで「死」の話題はデリケートなもので、避けられがちでしたが、多死社会において、安らかな最期を迎えるためにしっかりと向き合うことが必要です。

すべての人が、その人らしく最期のときを迎えるために、厚労省が定める「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」があります。

その中で、人生の最終段階における医療・ケアの在り方について、「医師などの医療従事者から、適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者は医療従事者と十分に話し合い、患者本人の意思決定を基本として進めること」が最も重要な原則とされています。

今後、高齢者のひとり暮らしが増加することや、看取り難民が増えることを踏まえて、看取り士のように最期を迎える人に寄り添うサービスが注目されています。

また、政府は在宅医療を充実させ、最期を迎える人が自宅で安心して医療を受けられるようにする仕組みづくりが重要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定