介護離職ゼロを目指す公的制度

2022年4月から育児・介護休業法が施行

2022年4月から育児・休業法が施行されました。1995年に成立した同法は、男女雇用機会均等法に基づいて、女性の育児休暇などを後押しするものとして制定されました。

近年になり、共働き世帯の増加などの社会構造の変化に合わせ、女性だけでなく、男性の育児・介護と仕事の両立といった面でも実情に合わせた法律にするため、順次変更が加えられてきました。

同法では、介護休業と介護休暇について、次のように定められています。

- 介護休業

- 対象家族1人につき3回まで、合計93日休業できる。パートやアルバイトも、一定の要件を満たせば取得できる。

- 介護休暇

- 介護や通院の付き添い、ケアマネージャーとの打ち合わせ、介護サービスの手続きなどを行うために、年5日(対象となる家族が2人以上の場合は年10日)まで、時間単位で休暇を取得できるものです。

今回施行された改正は、介護休業において取得する要件の緩和です。これまで定められていた「入社1年目」という要件が撤廃され、パートなどの有期雇用者も介護休業を申請しやすくなりました。

進まない介護休業・介護休暇制度の利用

介護休暇・介護休業などの公的制度を強化している背景には介護離職の問題があります。

介護離職とは、親や祖父母など家族の介護を理由に会社を退職することです。超高齢社会に突入した今、日本では働き手の不足が課題になっています。

さらに、要介護者は増加の一途をたどっており、それに伴って介護の必要に迫られる人も増加しています。2017年の介護離職者は9万9,000人にも上りました。

かつてはパートタイムの離職者が大半を占めていましたが、近年は正社員でも増加傾向にあります。

政府は対策として「介護の受け皿の拡大」「仕事と介護の両立が可能な働き方の普及」を柱に据えて取り組みを進めてきました。

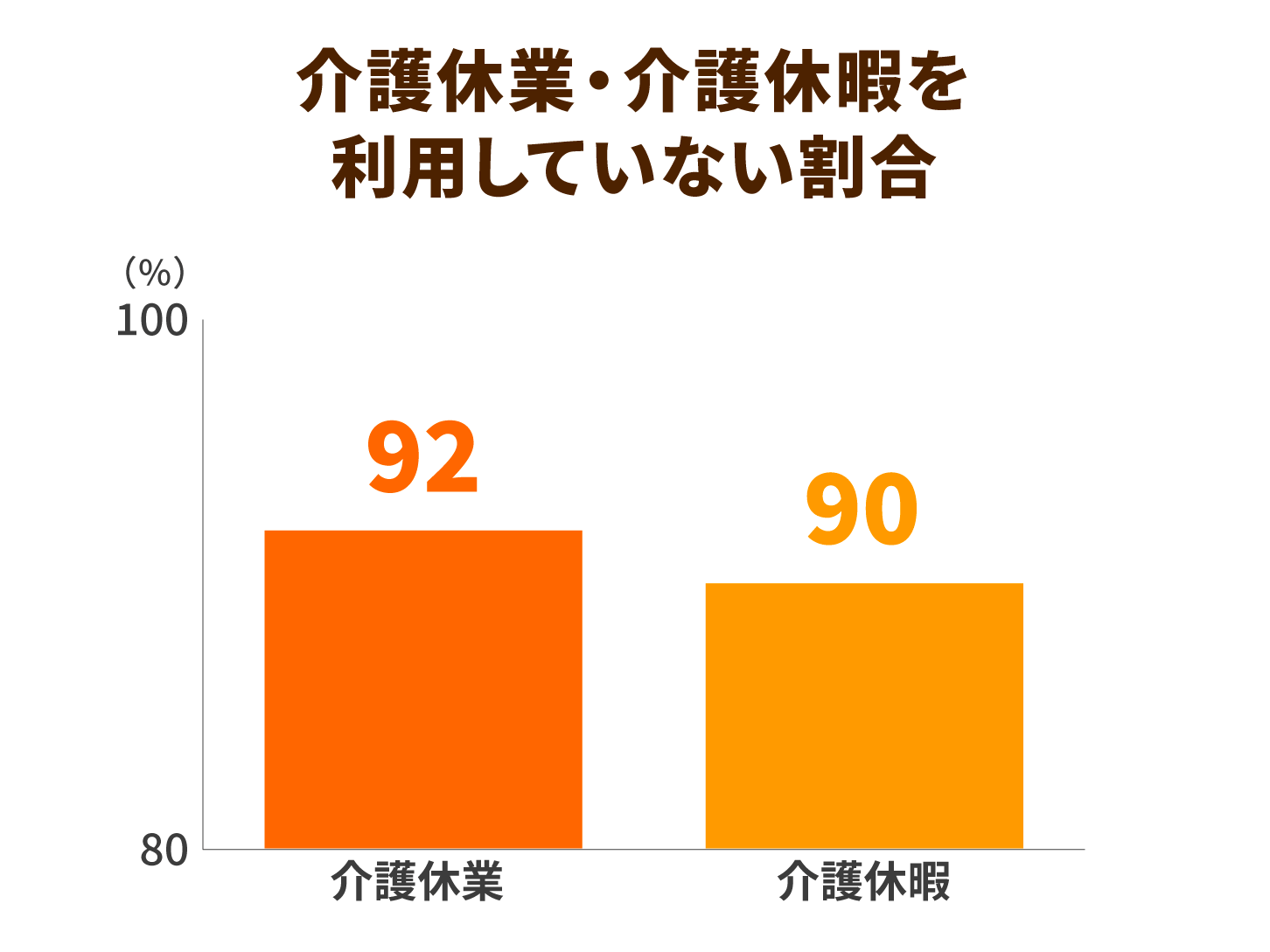

しかし、介護休業や介護休暇の利用状況は芳しくありません。明治安田総合研究所の報告書によると、家族介護者が介護休業や介護休暇を利用している割合は1割以下。現状では、9割以上の人がこの制度を活用できていません。

こうした現状を受けて、政府は「介護離職ゼロ」をスローガンとして、企業への働きかけを強めるとともに、働く人への認知を広める広報活動などを強化しています。

仕事と介護の両立におけるケアマネの意義

ケアマネの4割が介護休業の意味を勘違いしている?

仕事と介護の両立という観点から、厚生労働省はケアマネージャーに向けた『仕事と介護の両立カリキュラム』を2020年に策定しました。

このカリキュラムには、家族が働いているケースで支援する際の視点、育児・介護休業法の活用を踏まえたケアマネジメントの方法などを、具体的に学ぶことができる内容になっています。

また、カリキュラムを活用してモデル研修の実施や講師の養成などを進め、意識改革を促しています。

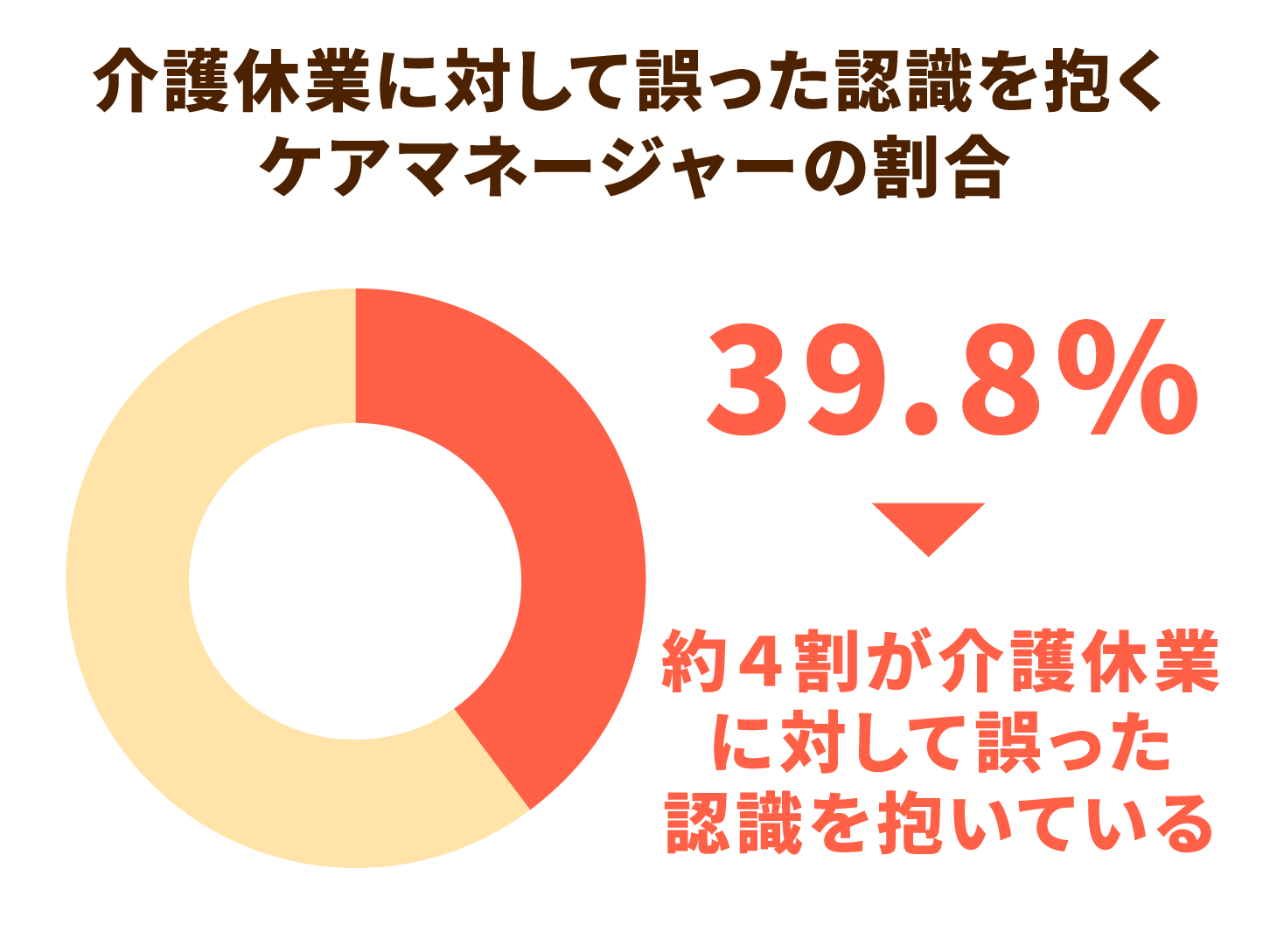

例えば、ケアマネージャーの約4割が介護休業について、仕事をせずに介護に専念するための期間と考えていますが、本来は「介護休業期間は主に仕事を続けながら介護をするための体制を構築する期間」として考えることが大切です。

こうした認識のズレを正し、ケアマネージャーが家族介護者に適切な制度の活用を支援できるように再教育を進めているのです。

民間では専門的な支援を行う産業ケアマネも誕生

介護と仕事の両立のため、日本単独居宅介護支援事業所協会では「産業ケアマネ」という資格を創設しています。この資格は、介護支援専門員(ケアマネージャー)の有資格者を対象に、「介護と仕事の両立」に関する専門知識を学んだ人に与えられる資格です。

また、東京海上日動ベターライフサービスでも、仕事と介護の両立を支援する人材として、独自に「産業ケアマネージャー」を育成して企業に派遣する事業を行っています。

一般的なケアマネージャーは、家族介護者が勤めている企業の事情や育児・介護支援制度などは知らないことも多く、対して企業側の人事部門などでは介護保険制度について詳しい知識がありません。

この両方をカバーする人材として、「産業ケアマネージャー」を設けているのです。

主なサービスは、事前に相談内容を知らせてもらい、準備をしたうえで、具体的に、介護に取り組む従業員の方と対面で相談を受けることです。その情報の一部を会社の人事部と共有して対策を一緒に考えるなどの活動を行っています。

介護離職後の再就職支援も必要

すでに介護離職をしている人の再就職が困難

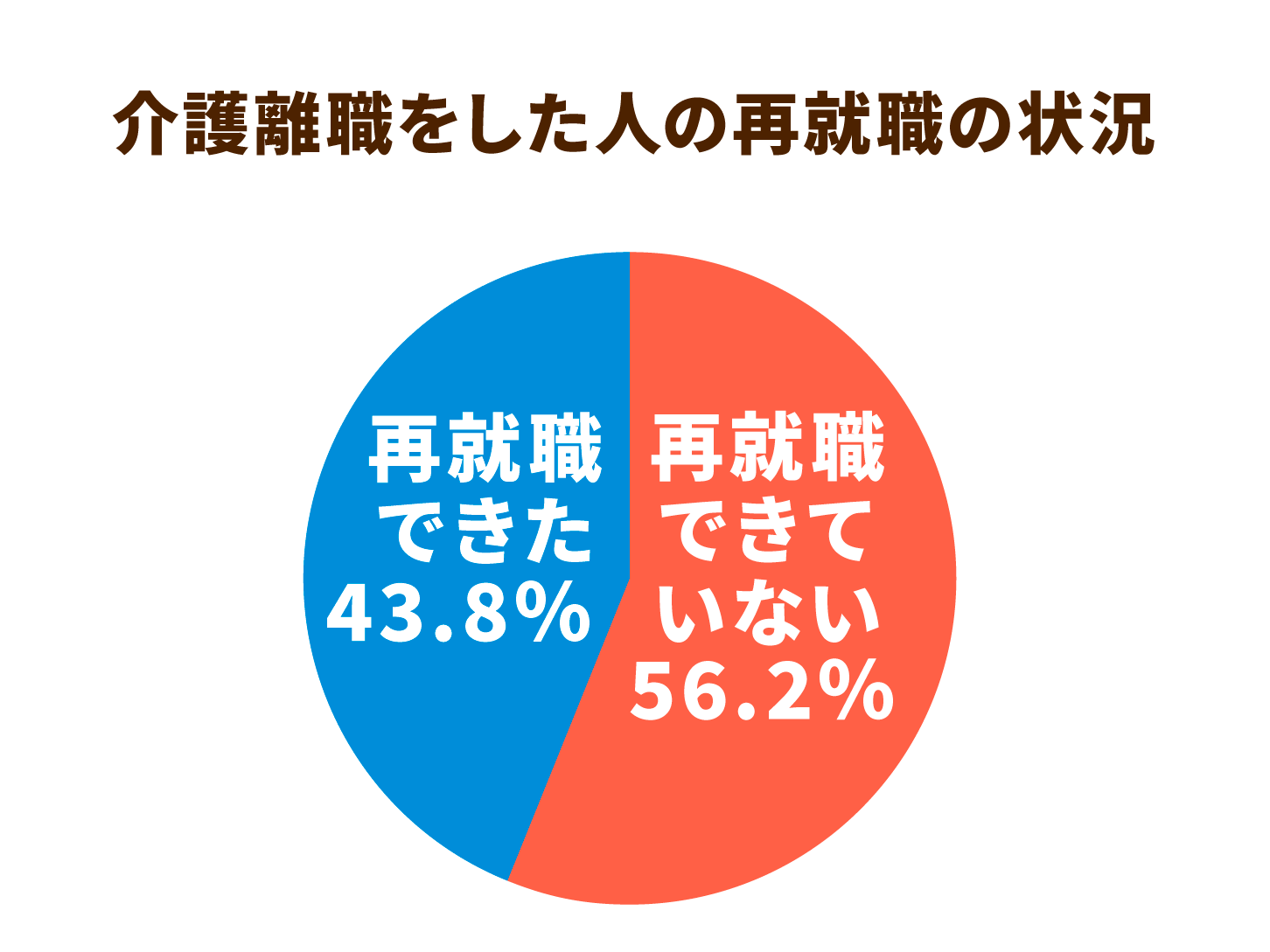

介護離職ゼロを目指している政府ですが、すでに介護離職をした人への救済策も大切なポイントになります。一度介護離職をすると、なかなか再就職ができないという実態があるからです。

総務省の『介護施策に関する行政評価・監視 結果報告書』によると、介護離職後に就職活動を行った人のうち、まだ再就職できていない人は56.2%に上ります。

これには介護の期間が長くなって年齢が高くなってしまったり、求職するための時間が取れないなどといった理由が考えられます。

再就職支援が必要なことは明らかですが、現状では求職者に対する支援の公的制度はまだありません。

両立支援等助成金の活用を企業に促進する

一方で、厚生労働省では中小企業向けに「両立支援等助成金」を設けて、活用を促しています。

この制度にはいくつかのコースが設けられており、介護休業や職場復帰をした時点で助成金を支給する「介護離職防止支援コース」のほかに、介護を理由に退職した人を再雇用した際に助成金を支給する「再雇用者評価処遇コース」があります。

その際、各企業は介護離職防止や再雇用にまつわる「介護支援プラン」を策定しておく必要があります。

こうした企業による独自の「介護支援プラン」が広く一般に広がれば、介護離職の問題は解決に向かうことでしょう。

それに加えて、すでに介護離職している人に対するさらなる支援体制の構築も急ぐ必要があるのではないでしょうか。そのためにも企業と家族の架け橋となる存在として、産業ケアマネなどの活用も視野に入れる必要がありそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定