ヤングケアラー支援の実態調査を実施

それぞれの専門領域から支援に携わることがポイント

ヤングケアラーとは、一般的に、大人が担うと想定されている家族の世話などを日頃から行っている子どものことを指します。

家庭内で家族のケアや家事を担うヤングケアラーが社会問題化し、政府は支援体制づくりを進めています。

ヤングケアラー問題の難しさは、家庭が抱えるさまざまな事情が複雑に絡み合っていて、支援のあり方が一つに決められないといったケースがあります。

デロイトトーマツが発行した『多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル』では、次のような例を挙げています。

このケースでは、精神障がいをもつ女性への支援を担当する障害福祉部門や、祖父母の介護を担当する高齢者福祉部門、子どもが通っている学校などが、それぞれの専門領域から多面的に支援することが求められています。

多機関・多職種連携の実態調査が行われる

そこで、厚生労働省はヤングケアラー支援における多機関・多職種連携について実態調査を実施しました。

この調査では、自治体の各部門や支援機関に対して、アンケート調査を実施しています。対象となった部門や機関は以下の通りです。

- 要保護児童対策地域協議会(要対協)

- 児童虐待などで保護が必要な児童、養育支援が必要な児童や保護者に対し、複数の機関で援助を行うため、児童福祉法で定められたネットワークのこと

- 高齢者福祉部門

- 各市区町村に設けられた高齢者福祉に関する事業を行う部門

- 障がい福祉部門

- 各市区町村に設けられた障がい者福祉に関する事業を行う部門

- 教育委員会

- 各市区町村に設けられた学校教育、社会教育、文化、スポーツなどに関する事務を担当する機関

- ケアマネージャー

- 要介護者に向けたケアプランなどを立てる

- 相談支援専門員

- 障がいのある人の生活を支えるため、障害福祉サービスなどの利用計画などを立てる

- 教員・養護教諭・スクールソーシャルワーカー(学校)

- 学校で子どもたちを支援する役職。今回の調査では、中学校に所属している人が対象

- 医療ソーシャルワーカー

- 社会福祉士や精神保健福祉士を取得していて、特に医療機関に所属している人のこと。今回の調査では、日本医療ソーシャルワーカー協会に所属する人が対象

- 精神保健福祉士

- 精神障がいの人を対象に医療機関や地域支援に関する相談を受ける資格者のこと

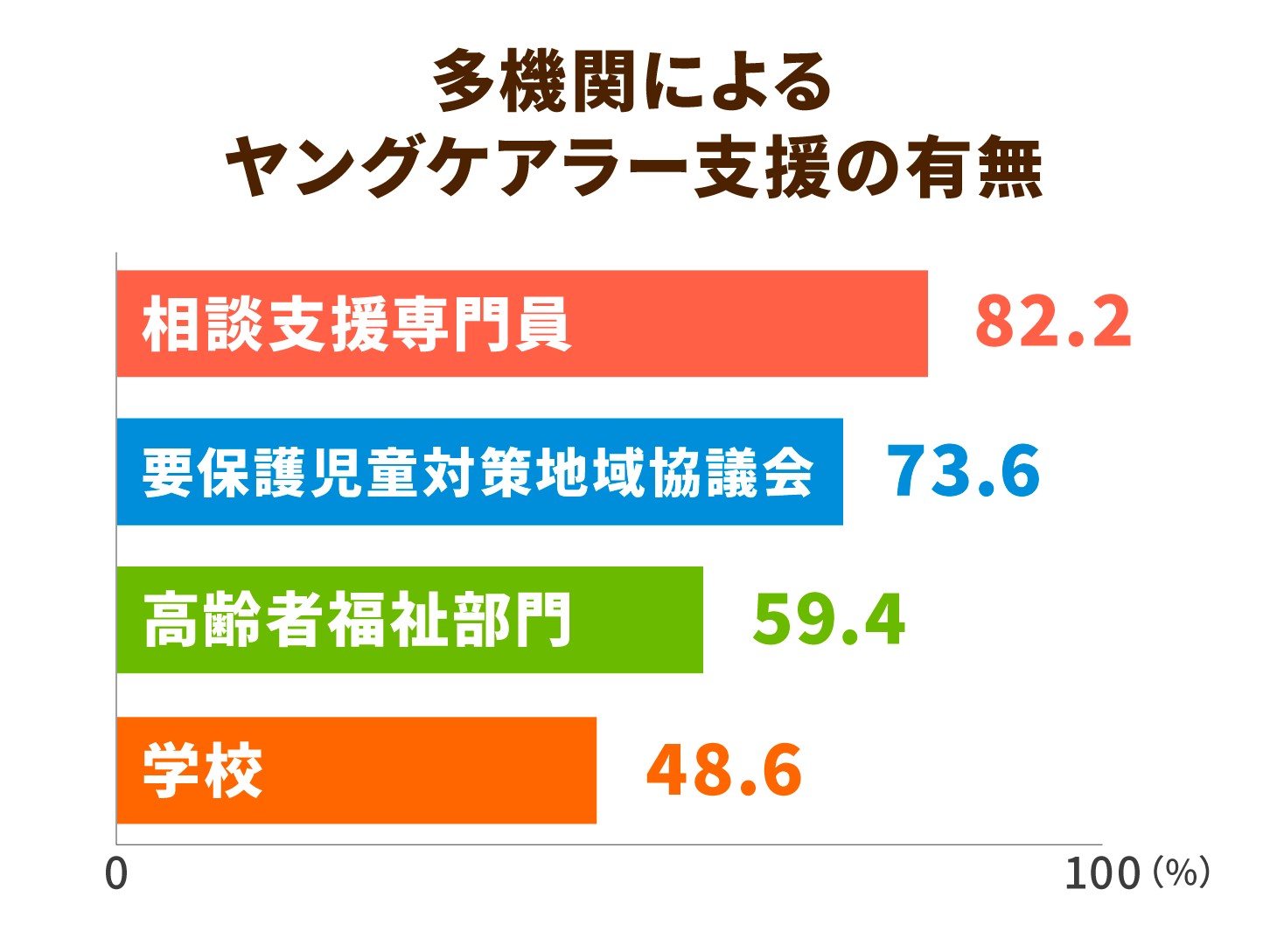

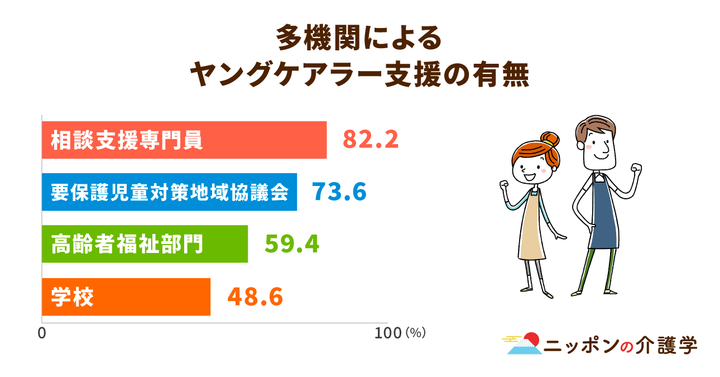

この調査によると、他部署や外部の関係機関と連携して支援したケースの有無では、相談支援専門員(82.2%)、要保護児童対策地域協議会(73.6%)、高齢者福祉部門(59.4%)の順で、多機関連携をしていることがわかりました。

その一方で、直接児童や生徒に接する教員や養護教諭などは48.6%と二番目に低い数値となっています。

ヤングケアラーにどんな支援が求められているか?

実際に行っている家庭内のケアは多岐にわたる

ヤングケアラーは、家庭内で大人が行うようなケアや責任を引き受けています。日本ケアラー連盟によると代表的なものは以下の通りです。

ヤングケアラーが行うケアの代表的な例

- 家事(料理、買い物、掃除、洗濯など)

- 日常的なケア(薬を飲ませる、着替えや移動の介助など)

- 情緒面のサポート(落ち込んでいるときに元気づけようとする、家族の感情状態の観察など)

- 身体ケア(入浴やトイレの介助など)

- きょうだいの世話

- 請求書の支払いや病院への付き添い

- 家計を支えるためのアルバイト

- 家族のための通訳

このように、ヤングケアラーが担うケアは多岐にわたります。さらに、自身が置かれている状況も、ケアを行うことへの認識もさまざまです。

そのため、ヤングケアラーを効果的に支援するためには、個々のケースに合わせて各部門や機関がすでに実施している支援サービスをカスタマイズして提供する必要があります。

関係機関との意見交換・情報共有が有効

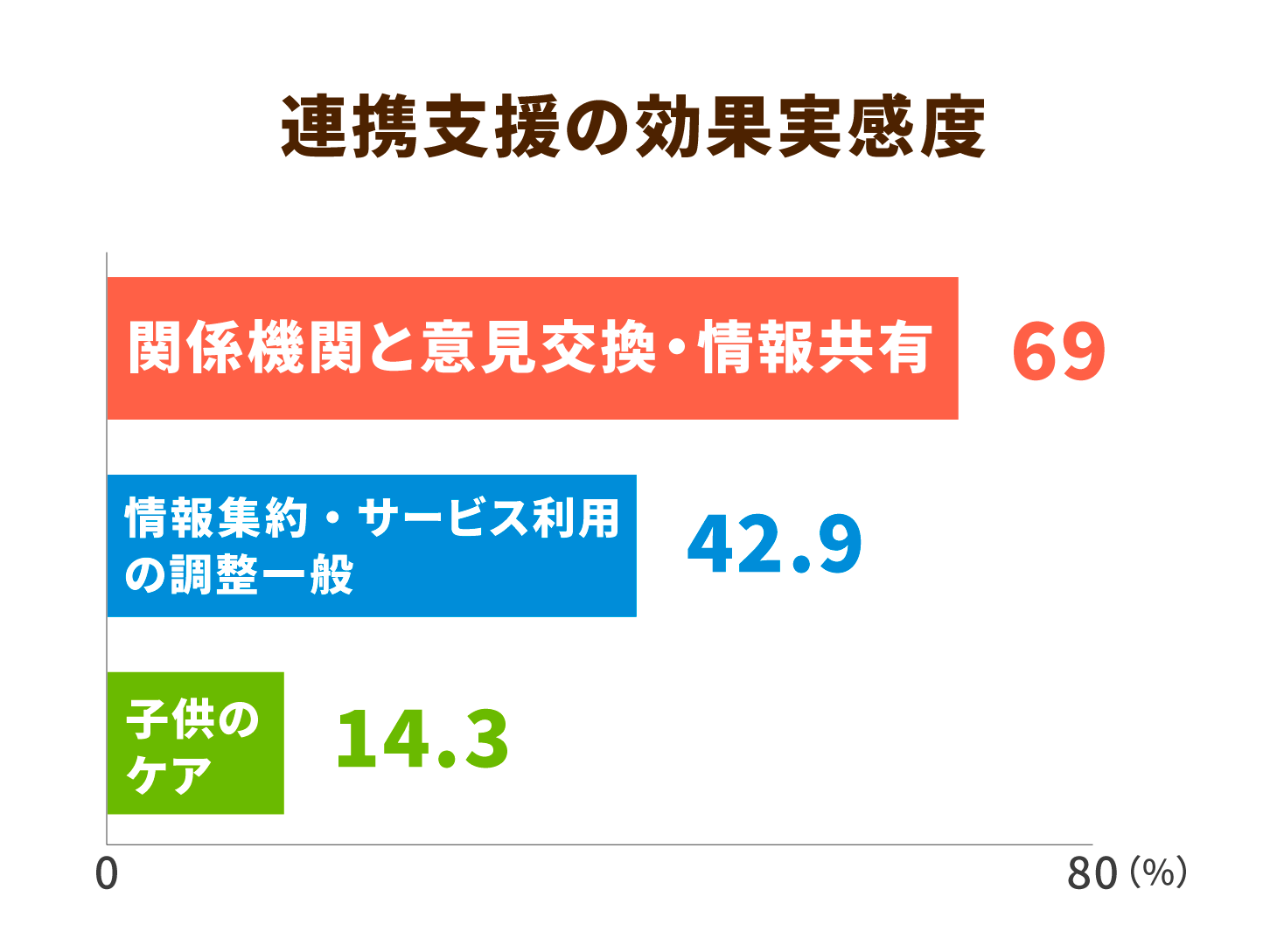

先述した実態調査では、各機関が連携して行った支援のうち、最も効果的だと感じたケースについても尋ねています。

その中で、特に効果を実感できているのは「関係機関と意見交換・情報共有」で、全職種で高い数値を示しています。特に高齢者福祉部門においては69%と高い割合を示しています。

また、「子どものケア」は6職種、「保護者のケア・指導」でも5職種が多機関連携による効果を実感しています。

例えば、「子どものケア」について、以下のような効果があったという報告がされています。

このように、現場レベルではすでに多機関連携を実施してヤングケアラーを支援するノウハウが積み重ねられているのです。

確立されつつあるヤングケアラーへの支援フロー

リスクアセスメントが適切にできるか

これらの調査結果や実例を踏まえ、厚生労働省とデロイトトーマツは、マニュアルを作成して支援フローを公開しています。

ヤングケアラーに対する支援フロー

- ヤングケアラーの発見

- 本人や家族の意思確認

- リスクアセスメント・多機関連携の必要性の判断

- 連携先の確認

- 責任を持つ機関・部署の明確化

- 課題の共有・支援計画の検討(ケース会議など)

- 支援の実施

- 見守り・モニタリング

このフローの中で、すぐに支援が必要かどうか具体的な判断を下すのが3のリスクアセスメントになります。

例えば、子どもや家族の心身状態に危険が及んだり、重大な権利侵害がないかなどを確認し、そのリスクがあれば、児童相談所による一時保護や、自治体による緊急の福祉サービスを導入するなどの措置を検討する必要があります。

すぐに支援が必要ではないと判断した場合でも、その後の状況の変化によっては、こうした公的サービスの導入が必要になるケースがあります。

こうした判断を下すために必要なのは、まず子ども本人の状況や状態を把握することにあります。そのうえで緊急の支援が必要ではない場合でも、本人や家族に寄り添い続ける伴走型支援の長期的な視点が大切になります。

「支援したい」ボランティアの力も

一方、ヤングケアラー支援において、その実態が外部から見えにくいことが課題とされています。

子どもたちが自身をヤングケアラーと認識していなかったり、周囲が異変に気づいてもどこまで介入すべきかわからなかったりすることで、支援につながらないケースが多いと推測されています。

ヤングケアラーを発見するうえで大切なのは、各機関で注意深く見守ることです。しかし、最も発見しやすい学校は、プライバシーの問題などから多機関連携につなげにくい実情もあります。

そこで、期待されるのが地域の見守りを行う民生・児童委員などといったボランティアです。家庭訪問や地域の情報収集などを行い、関係機関につなぐことが主な役割です。

民生・児童委員は厚生労働大臣に指名され、地域の児童や高齢者福祉に従事しています。特定の区域を担当するため、ほとんどが地域の事情に詳しいシニア世代が担っています。

民生・児童委員は地域によっては欠員状態になっていることも少なくありません。大正時代から続く古い制度ではありますが、地域支援においては心強い存在です。

改めて民生・児童委員をはじめとしたボランティアの拡充に目を向け、自治体や関係機関が連携をとりながらヤングケアラーを支援していくことが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定