ここ10年で大きく変わる定年後の生活

「ハッピーリタイア」は今や死語!?

時代を経るごとにライフスタイルも変化しています。中でも、ここ10年の間に変化が起きたのが、定年退職後のライフスタイルです。

かつての日本では1つの会社に就職して、そのまま定年まで働き続けるという終年雇用が定着していました。定年後は退職金や年金を元手に、別荘などを購入してのんびり老後を過ごす「ハッピーリタイア」を目指すという考え方が一般的でした。

ハッピーリタイアとは、老後資金をきっちり確保したうえで自由な隠居生活に入ることを指します。

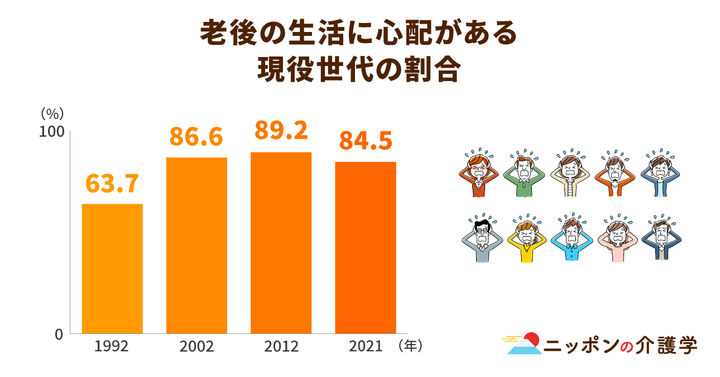

しかし、近年は老後2,000万円問題などが取り沙汰されているように、老後に不安を抱いている割合は80%以上にも及びます。特に60歳未満の世帯で不安が広がっており、2000年代初めから急激に増加しました。

その年の景気などによっても増減しますが、年金制度の改定や雇用の不安定さが、若い世代の老後を不安にする原因だと考えられます。

老後資金は預金から金融資産に

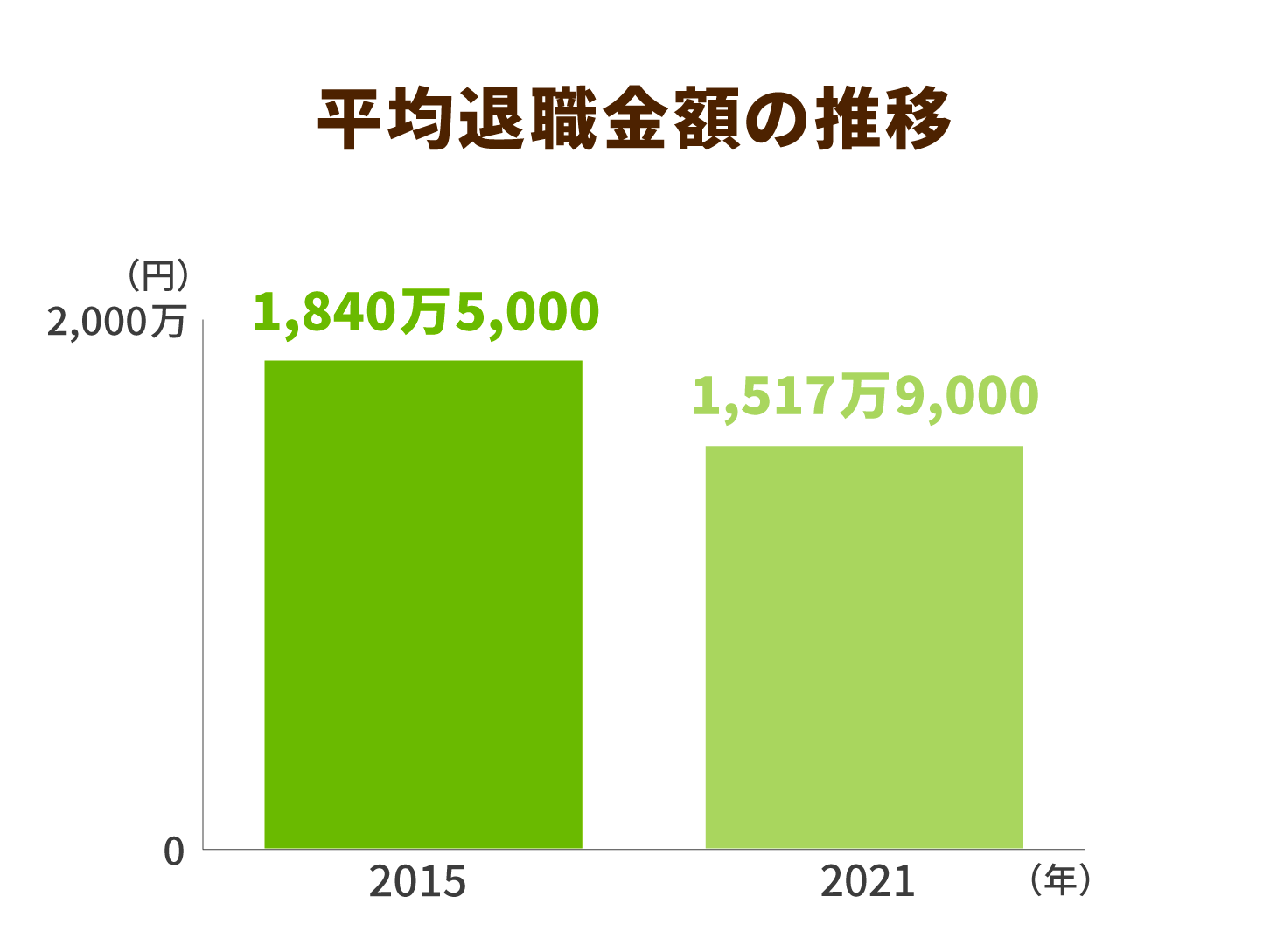

特に大きく変わったのは、退職金です。働き方改革などによって企業が定年制を見直したことで、企業からもらえる退職金が減少しているのです。

退職金が減少を続けているため、老後資産として当てにする考え方は次第になくなりつつあります。

そこで、増えつつあるのが金融資産です。先述した金融広報中央委員会の資料によれば、2011年の金融資産保有額は1,659万円なのに対し、2021年は2,024万円までに増加。一方、預貯金は914万円から867万円に減少しています。

また、就業による収入を老後資金にしようと考える60歳以上世帯の割合は2011年には25.8%でしたが、2021年は31.1%と増加しています。

社会や高齢者の意識が変わりつつあり、金融資産を運用したり、働きながら老後を過ごそうと考える人が増えていることがわかります。

定年制の引き上げで労働年齢が上がる

定年70歳時代はすぐそこ

こうした流れを生み出したのは政府です。政府は「生涯現役」を掲げて法改正を進めてきました。その一つが高齢者雇用です。

2021年に改正された高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業機会の確保という努力義務が新設されました。主な改定ポイントは次の通りです。

- 70歳までの定年引き上げ

- 定年制の廃止

- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

あくまで努力義務であるため、すべての企業に適用されるわけではありませんが、一部ではすでに推進されています。

例えば、大手電機販売店のノジマでは、2013年に定年を65歳に引き上げ。さらに、定年後の継続雇用に向けて、再雇用契約の年齢上限を80歳までに設けました。

2022年4月時点で70歳以上の雇用者数は、70~74歳で27人、75~79歳で4人、80歳以上2人となっています。

こうした動きは広まりつつあり、70歳以上でも働く高齢者は今後も増えていくことでしょう。

65歳以上の繰り下げ受給で年金額を増額できる

高齢者の再雇用が進んだ背景には、年金制度の改定も大きな要因となっています。

年金は65歳になると受給資格を得られますが、受給する年齢を引き上げる「繰り下げ受給」をすることで増額できるようになったのです。

繰り下げる日付を1ヵ月遅らせると0.7%ずつ年金受給額を増額できます。2022年4月から繰り下げられる上限年齢が75歳となりました。最大まで繰り下げると84%も増額できる計算です。

例えば、65歳で月10万円ずつもらえる人が、75歳まで受給を遅らせると月18.4万円にまでなるのです。こうした制度の推進によって、元気があるうちは限界まで働いて、年金が受給できる時期を遅らせようと考える人も増えているのです。

若返る「高齢者」

医学的には75歳以上が高齢者になりつつある

さらに、近年では高齢者という定義そのものを変更する動きも起きています。日本を含む多くの国で65歳以上を高齢者としていますが、医療の発達や健康への取り組みが推進された結果、近年は平均寿命が増える傾向にあります。

国立社会保障・人口問題研究所が、高齢者の運動機能や生活機能、疾病の受療率や死亡率などを医学的に調査したところ、ここ20~30年の間で5~10歳ほど高齢者の機能が向上していることがわかりました。

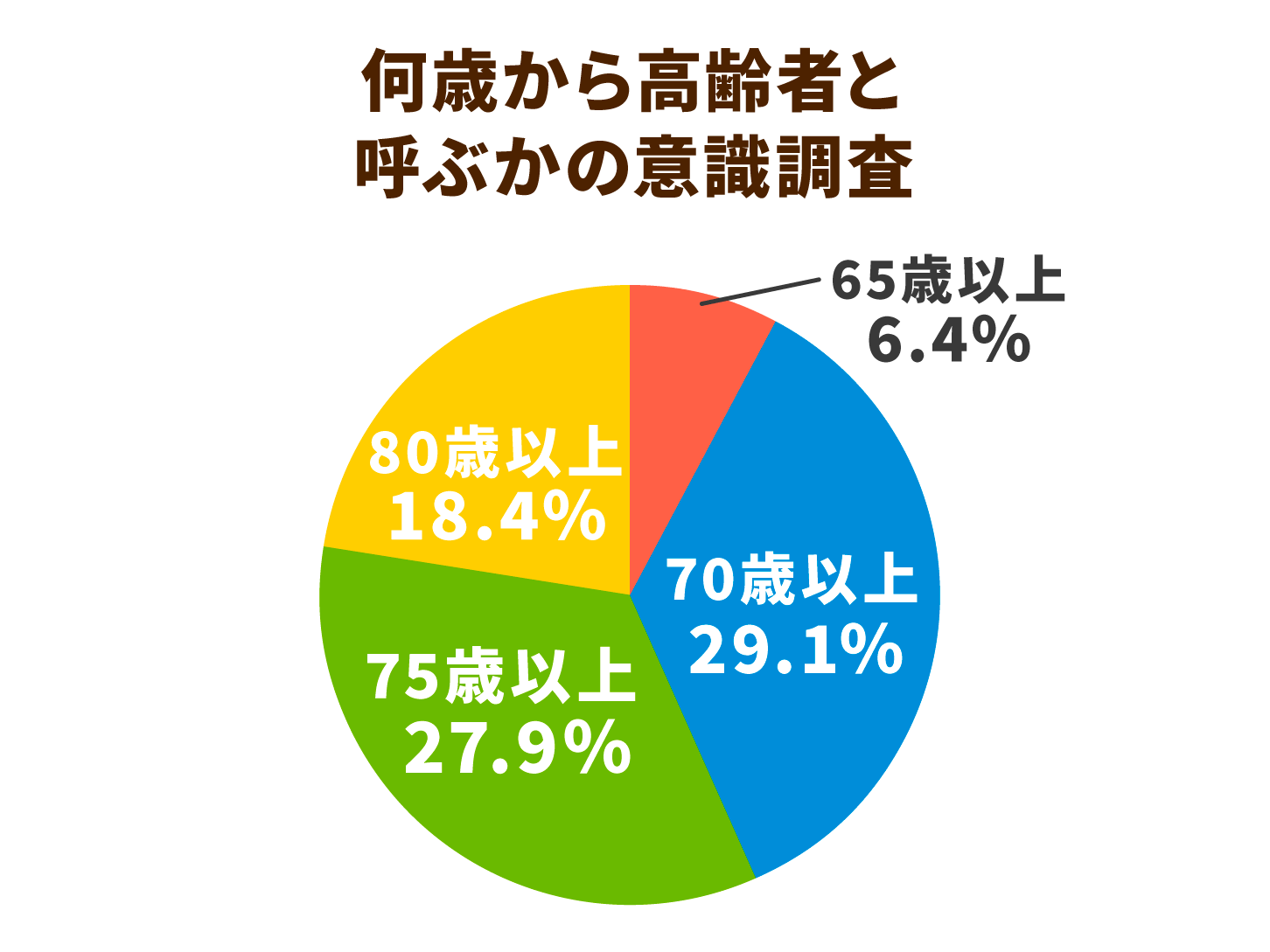

また、内閣府が2014年に行った『高齢者の日常生活に関する意識調査』によれば、何歳から高齢者を呼ぶかという質問に対して、「70歳以上」29.1%、「75歳以上」27.9%、「80歳以上」18.4%、「65歳以上」6.4%となりました。

そこで、国立社会保障・人口問題研究所は75歳以上を「高齢者」、65~74歳を「准高齢者」に定義するよう政府に提言しています。このように、医学的観点や国民の意識からも、かつて高齢者と呼ばれていた世代は、元気になっているといえるでしょう。

定年後は「半働半遊」が主流になるか

現役世代は年金問題や老後の生活に不安を感じていますが、当の高齢者世帯はそれほど不安を感じていません。内閣府の『令和4年版高齢社会白書』によると、「経済的な暮らしに不安がない」と回答している65歳以上の割合は68.5%にまで達しています。

世帯主の年齢が65歳以上の2人以上世帯の貯蓄現在高の中央値※は1,555万円で、全世帯と比較すると約1.5倍になっています。

※中央値とは、データを大きい順に並べた時の中央の値を指す。平均値よりも実態を示しやすいともいわれる。

65歳以上の世帯のうち17.3%は、貯蓄が4,000万円以上の貯蓄を持っています。こうした世帯は金融資産なども持っており、資産運用に積極的だといえます。

また、高齢世帯の就労者数も平均所得も増加傾向にあります。働く日数は平均3日ほどだという専門家によるデータもあり、半分働いて半分休むという「半働半遊」の高齢者が増えていると考えられます。

このように時代の変化によって、高齢者のライフスタイルも大きく変わりつつあります。高齢者だからといって誰もが健康に不安があるわけではなく、元気に働ける人も少なくありません。

いつの時代も老後不安はつきものかもしれません。かつてのように別荘でのんびり過ごすことはなくなってしまいました。しかし、見方を変えれば、少し働いて少し遊ぶという老後生活も悠々自適といえるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定