国が推進する認知症施策

施策の土台は新オレンジプラン

日本では2040年までに高齢者が増加し続けると見込まれており、それに伴って認知症にかかる割合も65歳以上の約5人に1人までに達すると推計されています。高齢者にとって認知症は非常に身近な疾患なのです。

そこで、政府はさまざまな認知症施策を打ち出しています。その土台となっているのが新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)です。

2015年に策定された新オレンジプランは、次のような7つの柱を理念としています。

- 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

- 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

- 若年性認知症施策の強化

- 認知症の人の介護者への支援

- 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

- 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発およびその成果の普及の推進

- 認知症の人やご家族の視点の重視

例えば、かかりつけ医の認知症診断に関する相談などに応じる「認知症サポート医」や、地域住民から「認知症サポーター」という有志の支援者を募るなどの活動方針をこのプランで定めています。

こうした施策の理念は、自治体や介護、医療機関などの連携を軸とした地域包括ケアシステムに通じています。新オレンジプランは、認知症のための地域包括ケアシステムを構築する根本的な理念と施策をまとめたものだと言えるでしょう。

2019年には認知症施策推進大綱を策定

新オレンジプランに基づき、2019年に策定されたのが認知症施策推進大綱です。

これは、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指して「共生」と「予防」を両輪に認知症の人や家族を支援する施策をまとめたもので、各施策には具体的な数値目標が設けられています。

3年ごとに進捗を評価する規定があり、2022年11月に厚労省で中間評価が行われました。おおむね目標値を達成している中で、ひと際低調に終わっているのが「認知症初期集中支援チーム」の活動でした。

認知症初期集中支援チームとは、認知症の専門医や看護師、社会福祉士、介護福祉士などが連携して家庭を訪問し、認知症の人や疑いのある人に対して、アセスメントや支援を行うチームのことです。

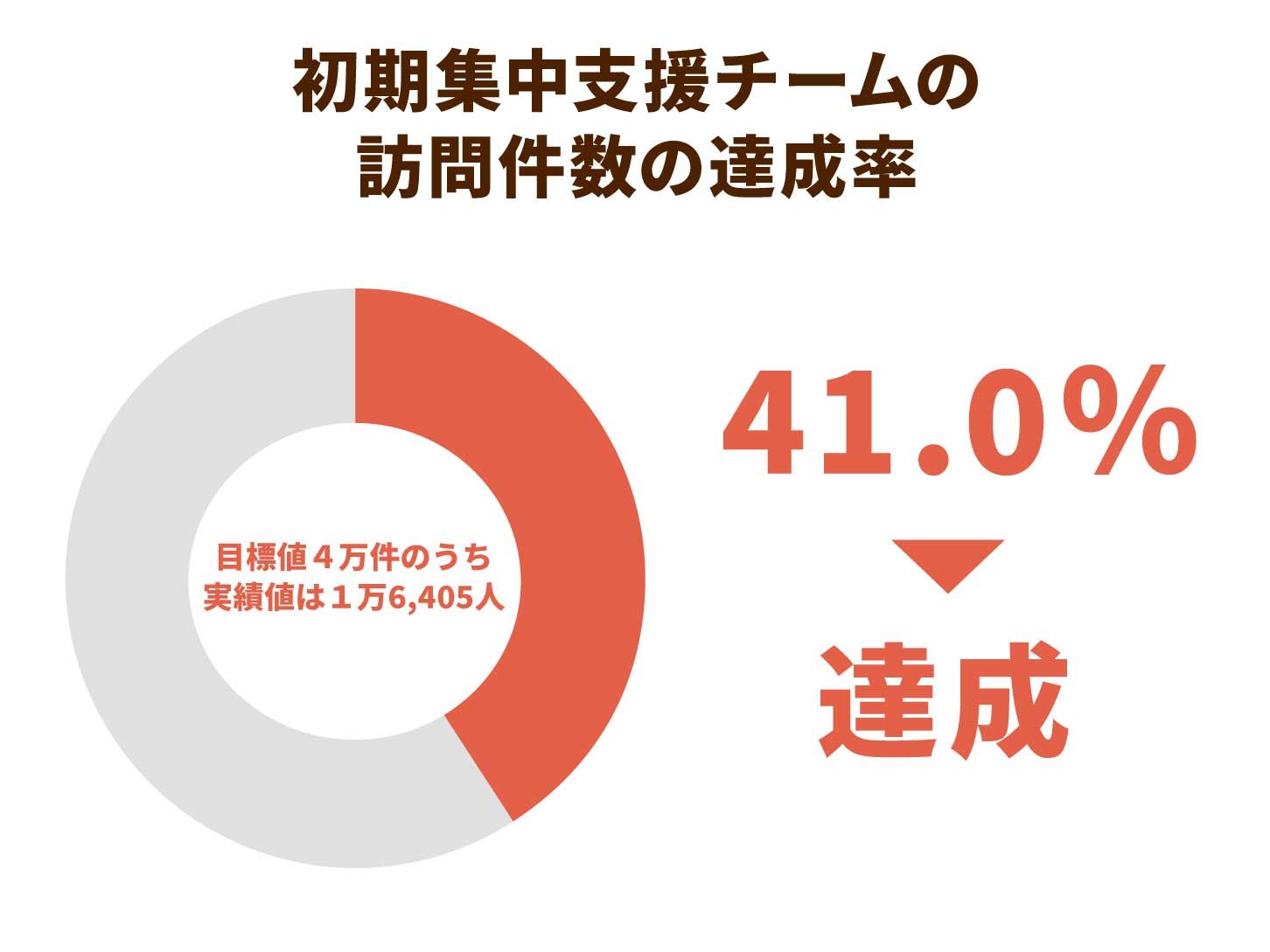

初期集中支援チームにおける訪問人数の目標値は年間で4万件。しかし、2021年度末時点では1万6,405人で、達成率は41%にとどまっています。

厚労省でもこの数値を危惧しており、今後の課題として見直しやテコ入れを視野に議論が進められています。

認知症初期集中支援チームが抱える課題

認知症初期集中支援チームの目的

認知症初期集中支援チームは、新オレンジプランで整備された支援体制で、現在では全国の各自治体に設けられています。

認知症初期集中支援チームが生まれた背景には、それまでの認知症ケアが事後的なものになっていたからです。日本老年医学会に掲載された論文によれば、以下のような問題があったと指摘されています。

- 早期対応の遅れから認知症の症状が悪化し、行動・心理症状などが生じてから、医療機関を受診していた

- 現場での継続的なアセスメントが不十分で、認知症に対する適切なケアが提供できていない

- 認知症の人に「危機」が生じてからの「事後的な対応」がメインだった

認知症は早期に発見して、初期段階で適切なアセスメントやケアを行うことで進行を和らげ、家族の負担を軽減することがわかっています。

そのため、事後的な対応ではなく、予防や早期のケアが求められています。そこで専門的な知見からさまざまなケアを行うために認知症初期集中支援チームがつくられたのです。

地域包括支援センターとの関係に課題?

厚労省の議事録によると、認知症初期集中支援チームの現場で課題として挙げられているのは次の3つだとしています。

- 地域包括支援センターとの業務のすみ分けが難しい

- 複雑の困難事例の対応に終始しており、初期支援どころではない

- 一人暮らしの認知症高齢者の対応が難しい

現状では、認知症初期集中支援チームが対応しているのが重度化した認知症高齢者ばかりになっている実態があるようです。また、一人暮らしの認知症高齢者の場合、支援者が限られているために、認知症初期集中支援チームが日々の支援をしているとも考えられます。

つまり、「初期集中支援」と言いながらも、実態は認知症が重度化したり、支援が困難になった事例の「事後的な」対応になっていることが浮き彫りになっています。

こうした現状になる要因の一つとして、地域包括支援センターとのすみ分けという課題が現場で生じていると考えられます。認知症初期集中支援チームが実際に動き出すのは、地域包括支援センターが入手した情報をもとにすることが多いとされています。

しかし、まだ認知症の疑いがある程度の相談の場合、地域包括支援センターが単独で対応できるケースも少なくありません。そのため、専門医などがメンバーに含まれる認知症初期集中支援チームが受け持つのは重度化した認知症高齢者になっていると考えられます。

そもそも認知症初期集中支援チームは、一般的に医療との連携が弱い地域包括支援センターの機能を強化する目的で立ち上げられました。

地域包括支援センターと認知症初期集中支援チームは、同じ地域支援事業の中でいかにして支援の機能を強化させていくかという観点が大切です。

一方で現場では地域包括支援センターとのすみ分けを課題に感じているということは、当初の目的とのズレが生じていると考えられます。

そのため、もう一度システムから見直す必要があるのではないかという議論が起きているのです。

地域包括支援センターに明確な役割を!

地域包括支援センターの事業が煩雑になっている

認知症初期集中支援チームの課題を解決するためには、地域包括支援センターとの関係について見直す必要があります。

地域包括支援センターは、介護や福祉についての総合的な相談窓口としての機能をもっています。介護保険サービスだけでなく、医療保険や障がい者福祉などにも対応しているため、その役割は多岐にわたります。

こうした業務のなかで、地域包括支援センターの現場で負担を感じているのが「介護予防事業」です。

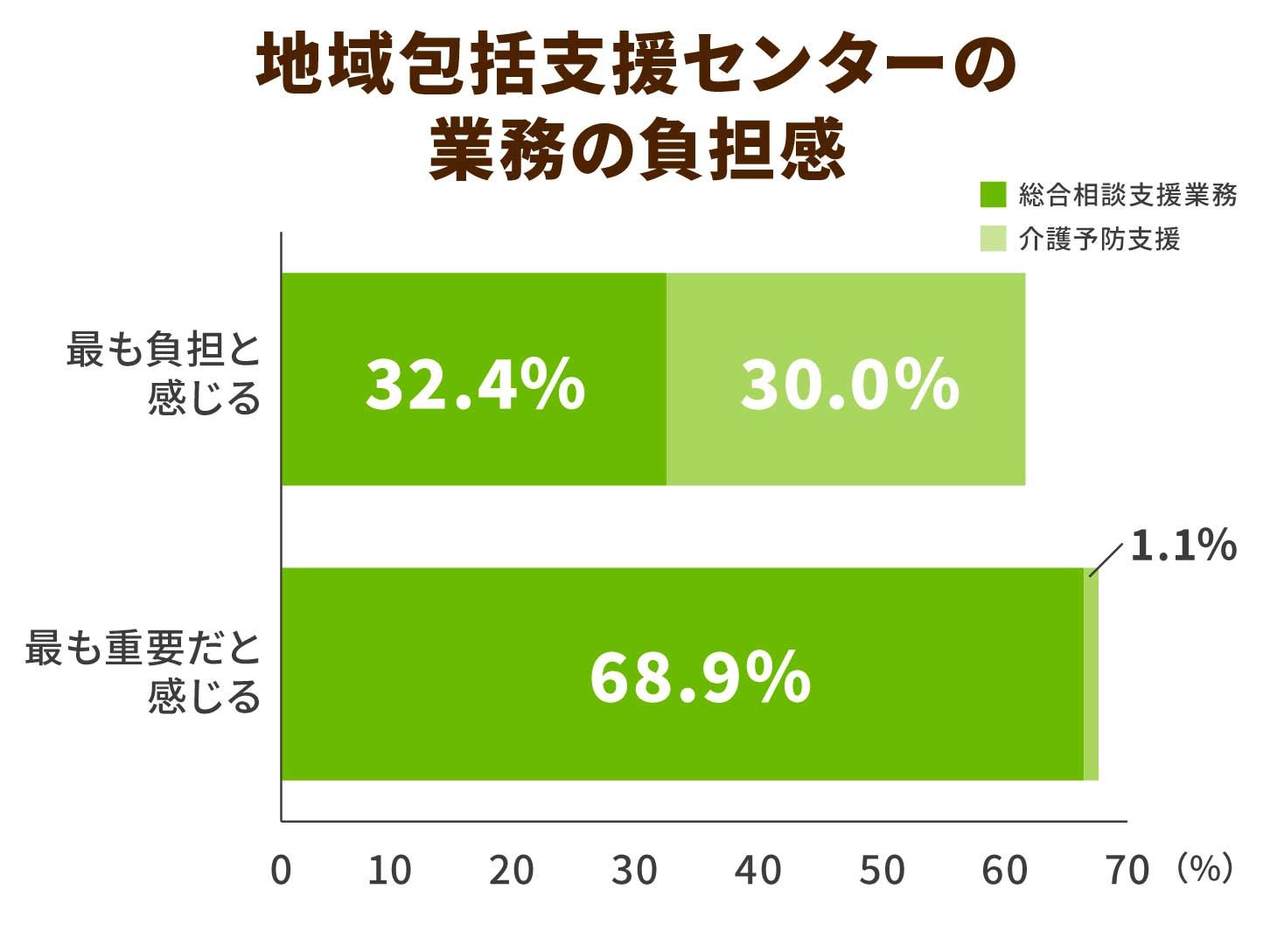

厚労省が行ったアンケート調査によれば、「総合相談業務」については、最も負担と感じると回答した割合が最多となる32.4%でしたが、68.9%は最も重要な業務と回答しているため、必要性が高い事業だと実感しているようです。

一方、介護予防業務については負担と回答する割合が30%と高くなっているものの、最も重要な業務と回答した割合はわずか1.1%にすぎません。

地域包括支援センターの現場では、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて負担感だけが強い傾向にあり、そのほかの業務を圧迫している可能性があります。

このように地域包括支援センターは総合的な支援・相談窓口になっており、その役割が不明確なのです。

地域包括支援センターを支える機関が必要

認知症初期集中支援チームが当初の目的どおりに、認知症の初期対応に重点を置くのであれば、地域包括支援センターとの連携を深めて、それぞれの役割を明確化することがポイントになります。

そのためには地域包括支援センターが住民、介護施設、医療機関をつなぐという業務により重点を置くべきではないでしょうか。

重度化した認知症高齢者については、医療機関や介護施設に分担し、認知症初期集中支援チームはあくまでも初期対応に集中するなどの見直しが必要になるでしょう。

地域包括支援センターの機能を特化して、そのほかの煩雑な業務をどこが受け持つべきかの議論が待たれます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定