介護業界の救世主?外国人労働者受け入れルールの最新変更と背景

深刻化する介護業界の人手不足と外国人労働者の解決策

介護業界では、人手不足が深刻な問題となっています。この状況は日本の高齢化社会の進行に伴い、さらに加速しています。

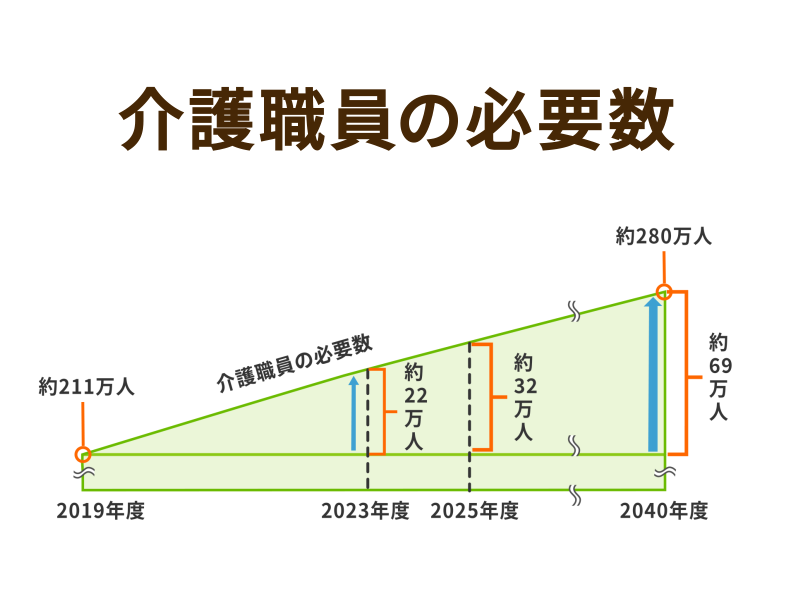

厚生労働省の発表した「第8期介護保険事業計画」によると、2025年には介護を必要とする高齢者の数が約743万人に達すると予測されており、この需要に応えるためには、現在よりも多くの介護職員が必要になります。

具体的には、2025年までに約32万人、2040年までに69万人の介護職員が不足すると見込まれています。

介護職の不足は、特に大都市やその近郊で顕著であり、東京や大阪、千葉などでは数万人単位での介護人材確保が必要とされています。例えば、東京都では約3万4千人、大阪府では約3万4千人、千葉県では約4万8千人の介護職員不足が予測されています。これらの数字からも、今後の介護業界では人材確保のための総合的な対策が急務であることが分かります。

そして、この人手不足問題を解決するために、外国人労働者の受け入れが注目されているのです。

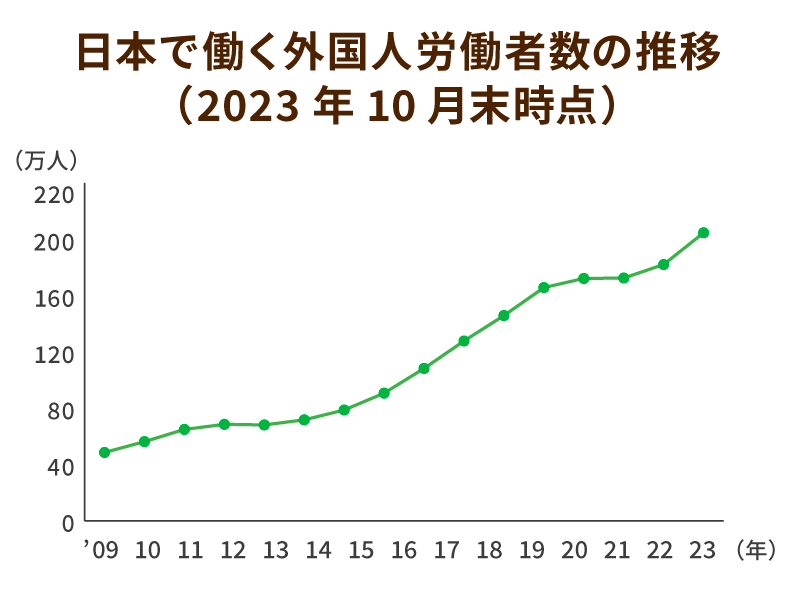

日本で働く外国人労働者の数は、2023年10月末時点で約204万人に達し、過去最高を更新しました。この数は前年比で約22万5千人増加しており、対前年増加率は12.4%です。

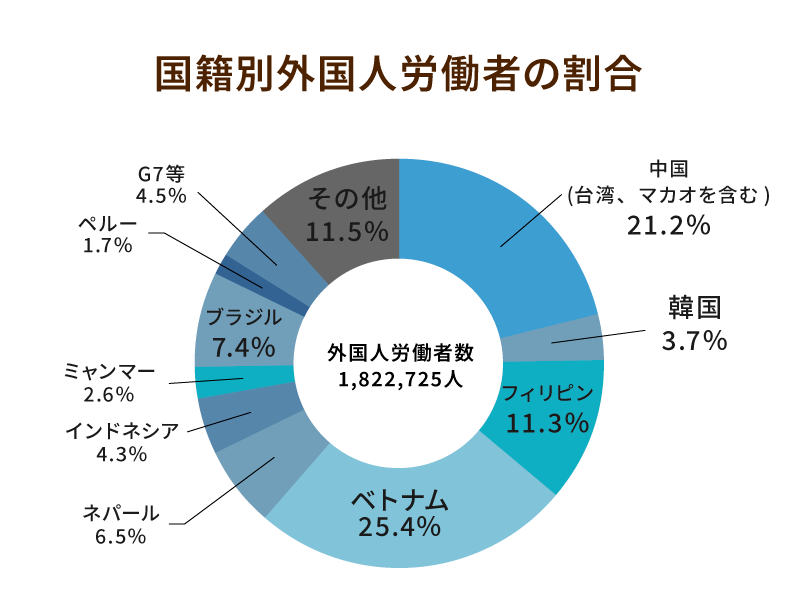

国籍別では、ベトナムが最も多く約51万8千人、次いで中国約39万7千人(同19.4%)、フィリピン約22万6千人(同11.1%)の順です。

介護業界での外国人労働者受け入れルール緩和がもたらすポジティブな影響

2024年度の介護報酬改定では、介護施設での外国人労働者受け入れに関するルールが大幅に緩和され、介護施設が外国人労働者をより容易に雇用できるようになります。

主な内容としては、以下の2点があります。

- ①就労直後からの人員配置基準への算入

EPA(経済連携協定)や技能実習制度の枠組みで来日している外国人労働者について、働き始めた直後から人員配置基準を構成する職員としてカウントできるようにします。これまでは、外国人労働者を介護施設・事業所での就労開始から6カ月が経過しないと人員配置基準に算入できないという制約がありましたが、この緩和により、より柔軟に外国人労働力の活用が可能になります。

- ②開設後3年の規制見直し

技能実習制度にのみ設けられていた、開設から3年以上経っていない施設・事業所には外国人の受け入れを認めていないという制限を緩和します。これにより、法人の設立から3年以上が経過している、または十分なサポート体制を整備している施設・事業所でも、オープン直後から外国人労働者の受け入れが可能になります。

これらの緩和措置は、介護業界における人手不足解消のための大きな一歩と言えます。

多文化共生の促進と介護現場での新たな課題

多文化共生の現状と介護現場での取り組み

介護現場における多文化共生の促進は、外国人労働者の受け入れが進む中で重要な課題となっています。外国人労働者による介護サービスの提供は、介護業界に新たな風を吹き込むと同時に、コミュニケーションの壁や文化的な違いに対処する必要性をもたらしています。

介護現場での多文化共生を促進するためには、コミュニケーションの壁を乗り越えることが必要です。例えば、一部の介護施設では、日本語教育プログラムを導入し、外国人労働者がスムーズにコミュニケーションを取れるように支援しています。

さらに、介護現場での多文化共生を促進するための具体的な取り組みとして、多言語対応のツールやサービスの導入も進んでいます。これにより、言語の違いによる情報の伝達ミスを減らし、より質の高い介護サービスの提供を目指しています。

言語バリアを乗り越えるコミュニケーション戦略

多くの介護施設では、外国人介護労働者が日本での生活と仕事にスムーズに適応できるよう、日本語教育に力を入れています。具体的には、日常会話でよく使われる挨拶や簡単な質問から始まり、介護現場で必要とされる専門用語や状況に応じたコミュニケーション方法まで、幅広い範囲の日本語学習支援を提供しています。

実際の例として、東京都内のある特別養護老人ホームでは、外国人労働者向けにカスタマイズされた日本語教育プログラムを実施しています。このプログラムでは、週に数回、専門の日本語教師が施設を訪れ、クラス形式での授業を行っています。

このような日本語学習支援は、外国人労働者が介護の現場で必要とされる専門知識と技術だけでなく、コミュニケーション能力を向上させることにも大きく貢献しています。

外国人介護労働者の受け入れが介護現場にもたらすポジティブな影響

外国人介護労働者の受け入れは、単に人手不足の解消だけではなく、介護業界における質の高いサービス提供と社会的課題への対応の両面で重要な役割を果たしています。

介護現場でのコミュニケーションは、患者さんやその家族との信頼関係構築に不可欠です。そんな中で、外国人介護労働者の受け入れにより、多様な背景を持つスタッフが関わることにより、コミュニケーションスキルの向上が見込めます。

異なる文化的背景を持つ外国人労働者は、自国での介護や福祉に関する知識や技術を持ち込むことで、新しいケア方法の導入に貢献します。

外国人労働者の受け入れは、介護現場だけでなく、広く社会において多文化共生の重要性を浸透させるきっかけにもなります。

介護業界における外国人労働者のキャリアパスと研修体制

外国人労働者のキャリアパス構築の現状

外国人介護労働者のキャリアパス構築には、複数の課題が存在します。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の調査結果によると、外国人介護労働者は介護の知識やスキルを確実に獲得しており、特に「生活援助」「身体介護」などの領域で、85%以上の上司から「よくできている」「まあできている」との評価を受けています。

その一方で、将来のキャリアに関する説明や支援に対する満足度が低く、これがキャリアパス構築における主要な課題となっています。

優秀な外国人介護労働者の定着率を向上させるためにも、個々の施設だけでなく、制度設計全体において体系的な支援が必要となります。

持続可能な介護人材育成の未来展望

日本政府は人材不足の解消のため、特に介護分野での外国人労働者の受け入れを拡大しています。しかし、言語の壁や文化的な違い、資格取得の難しさなどにより、これらの労働者の定着率は低いという課題があります。

具体的な改善策は以下です。

- メンター制度の導入

新たに日本で働き始める外国人介護労働者に対して、経験豊富な日本人介護職員がメンターとして指導・支援を行うことで、業務適応をスムーズにし、モチベーションの向上を図ります。

- OJT(On-the-Job Training)研修の強化

実際の職場での研修を通じて、外国人労働者が日本の介護現場で必要とされる技術や知識を実践的に学ぶことができます。

- 資格取得奨励制度

日本での介護資格取得を目指す外国人労働者を支援するための奨学金制度や、資格取得に向けた研修プログラムの提供などが有効です。

- 社内外研修の活用

外国人労働者が日本の介護分野での最新の知識や技術を学び続けられるように、定期的な研修やセミナーへの参加を奨励します。

これらの取り組みを通じて、外国人介護労働者のスキル向上および仕事への満足度を高めることが、定着率向上に寄与すると考えられます。日本の超高齢社会における介護人材不足の解消には、外国人労働者の受け入れとその定着率向上が鍵となります。

【参考】

[1]厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/000804129.pdf

[2]三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「外国人介護人材の受け入れ実態等に関する調査事業報告書」https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2022/11/houkatsu_07_1-04.pdf

[3]厚生労働省「外国人雇用状況」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37084.html

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定