高齢者虐待の現状とその影響「虐待件数の推移と影響の深刻さ」

虐待の種類と件数の推移

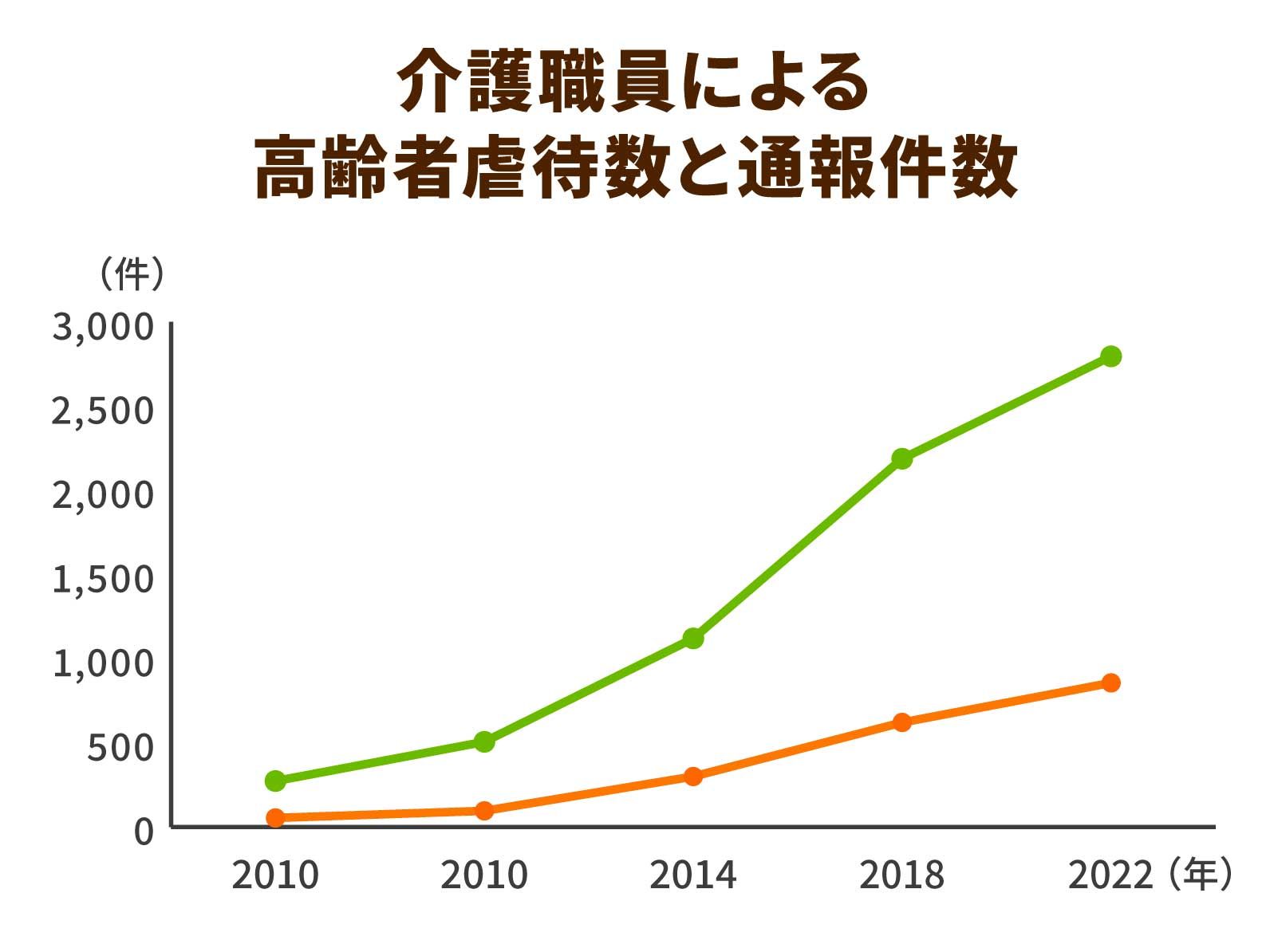

高齢者虐待の問題は、近年ますます注目を集めており、特に介護施設や家庭内での虐待件数は増加傾向にあります。高齢者虐待には、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待など様々な形がありますが、これらの虐待が高齢者の身体や心に深刻な影響を及ぼすことは言うまでもありません。

厚生労働省の調査によると、令和3年度において高齢者が介護施設の職員などから受けた虐待の件数は856件に上り、前の年度から117件増え、過去最多を更新しました。また、家庭内での虐待も16,426件に上っています。この増加の一因として、新型コロナウイルス感染症の拡大が挙げられ、外出自粛による家族の介護負担の増加が背景にあると考えられています。

これらの数字は、高齢者虐待が社会的な問題として深刻化していることを示しています。虐待の背景には、介護者の知識不足や心理的ストレスが大きく関わっていることが分かり、社会全体で高齢者虐待の認識を高め、虐待を未然に防ぐための取り組みが求められています。

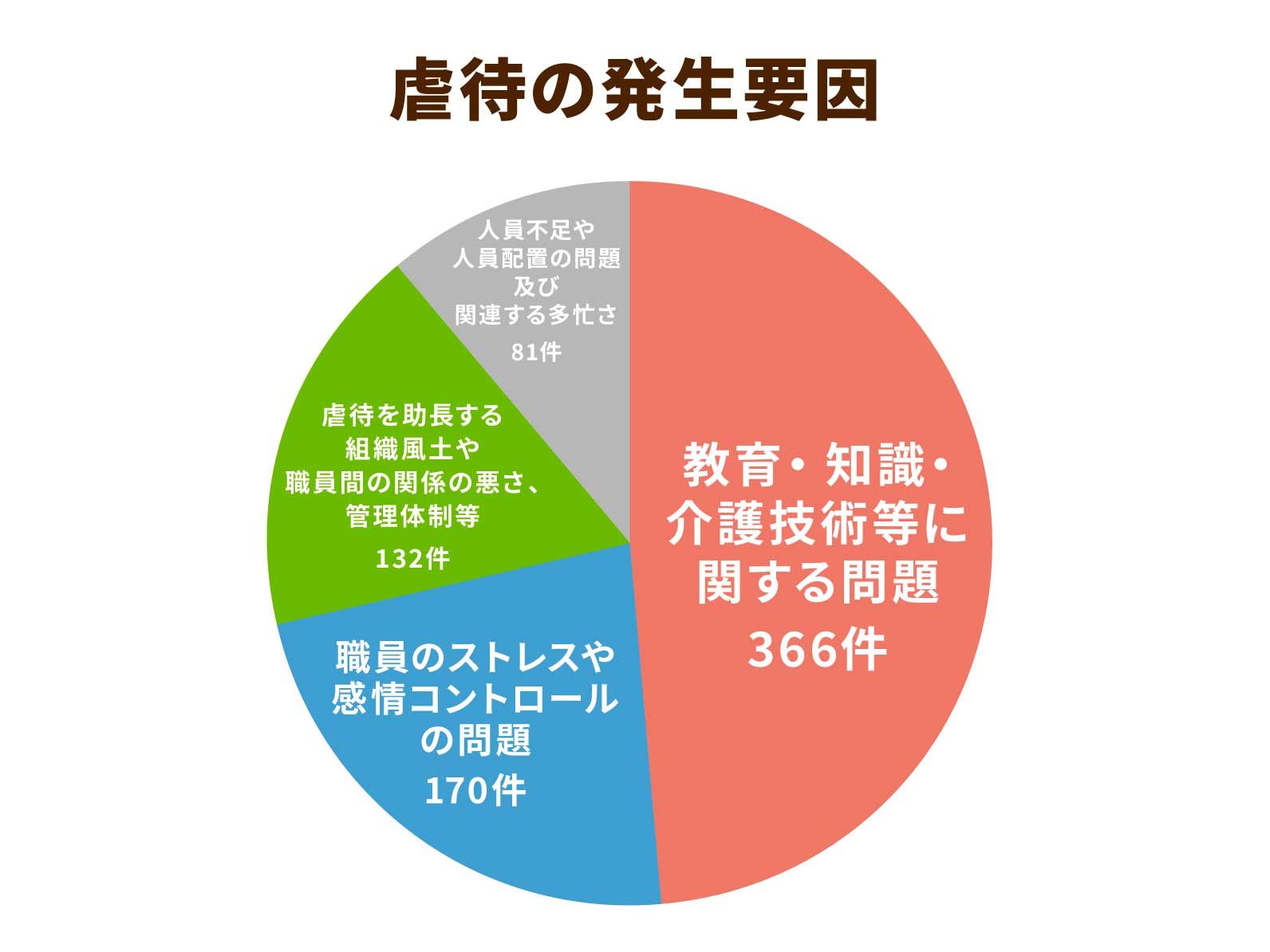

虐待発生の背景要因

虐待が起きた主な要因としては、介護施設での虐待では「教育・知識・介護技術などに関する問題」が56.1%と最も多く、次いで「職員のストレスや感情コントロールの問題」が23%となっています。一方、家庭内では「認知症の症状があった高齢者への虐待が56.6%」、「介護疲れ・介護ストレスが54.2%」というデータがあります。

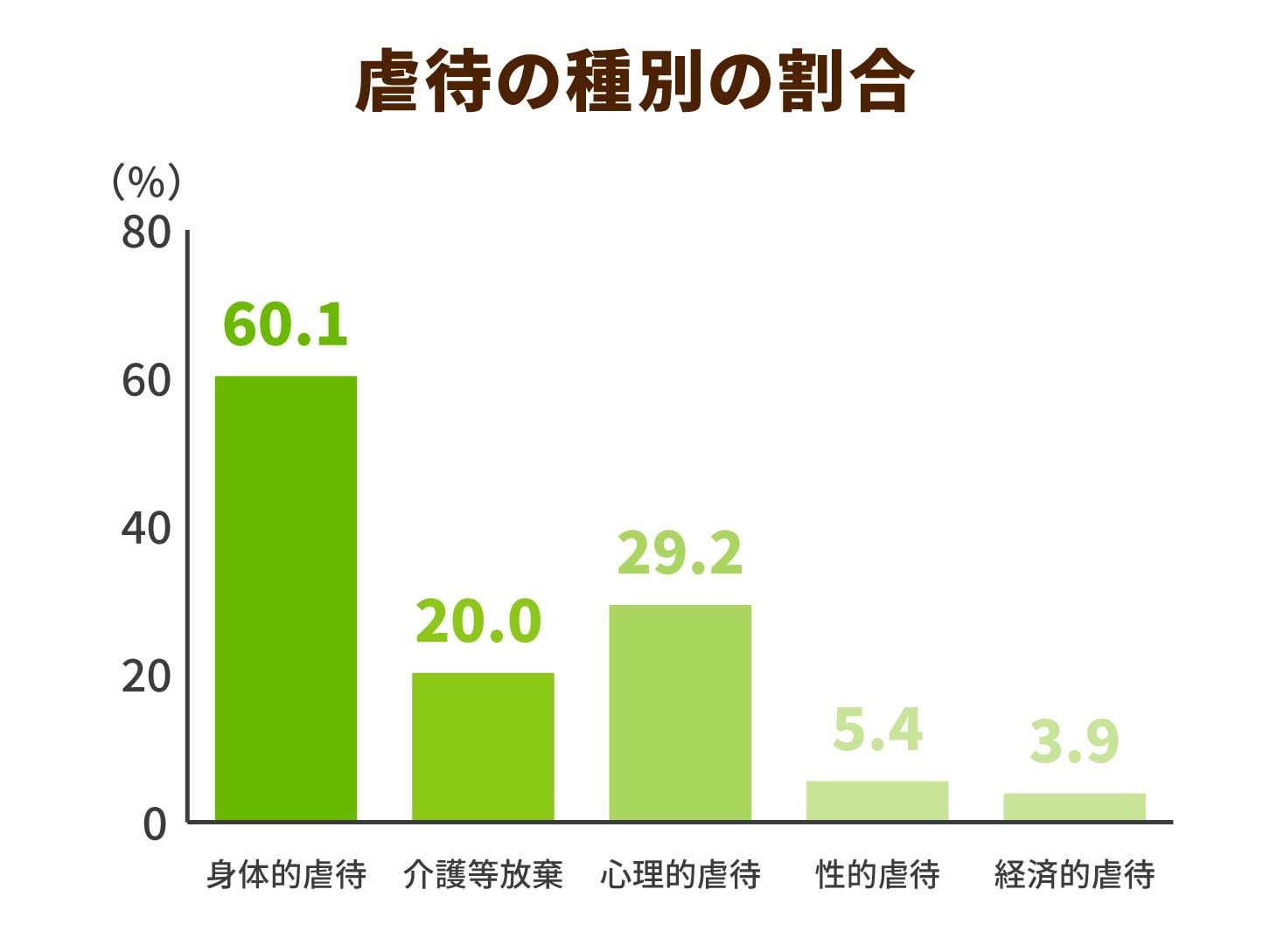

高齢者虐待は、多様な背景要因により生じる複雑な問題です。家庭内や施設内での虐待行為は、高齢者の基本的人権を侵害し、心や身体に深刻な傷を与える可能性があります。虐待の形態には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト(介護や世話の放棄)、経済的虐待などがあります。

虐待を引き起こす背景には、介護負担による過度なストレスや、介護による「うつ」などの精神的障害が挙げられます。特に「虐待者の介護疲れ」が身体的虐待の主要な要因として、多くの調査で指摘されています。

介護を担う家族や親族のストレスや疲れ、社会からの孤立、生活苦、介護に関する知識不足など、虐待を引き起こす要因は多岐にわたります。このように、高齢者虐待の背景には、介護者自身が抱える精神的・経済的な問題や、介護環境の問題が深く関わっているのです。

虐待の未然防止や早期発見には、高齢者や介護者へのサポートと共に、地域社会の見守りが重要です。介護における様々な課題への対応や、介護者への教育・サポートの充実が、虐待防止に向けた一歩となります。

介護職員が直面する虐待の課題と対応方法

介護現場での虐待防止策

介護現場での事故やミスは、虐待につながってしまう可能性があります。例えば、食事中の誤嚥や排泄時のトラブル、入浴中の転倒など、日常の介護活動中に発生しやすい事故は、虐待の直接的な原因ではなくても、それらの事故を未然に防ぐための対応が適切に行われていない場合、虐待につながるリスクが高まります。介護職員が虐待の兆候を早期に認識することは、高齢者虐待を防止する上で非常に重要なのです。

また、介護職員自身が虐待を行わないための心構えと技術の習得も重要です。ミスを起こしやすくする要因としては、経験不足、時間不足、情報の不明瞭さ、ストレス、寝不足などがあります。介護職員が意図せず虐待を引き起こすリスクを高めるため、これらを軽減するための環境整備や教育も必要となるでしょう。

さらに、疲労とストレス管理の自己ケア方法を身につけることも虐待防止につながります。介護職員の心身の健康を維持することは、質の高いケアを提供する上で欠かせない要素です。

また、事故発生時に義務付けられている事故報告書は、事故の原因究明と再発防止策の立案に不可欠です。事故報告書を書く際は、事実をありのままに記録することが求められます。また、誰が読んでも理解できるように、推測を記載する場合はそれが推測であることを明確にし、可能であれば原因と対策も記載しましょう。

以上のように介護現場では、虐待につながるリスクを事前に取り除き、介護職員自身の技術習得や健康管理が、虐待防止策につながるのです。加えて、事故やミスを未然に防ぐためには、事業所としての仕組みづくりも欠かせません。具体的には、事故が発生した際の正しい対応方法や、ミスを減らすための工夫が重要です。いずれにせよ、事故報告書を作成し、その分析を通じて再発防止策を講じることが、介護現場での質の高いケアを提供し続ける上での基盤となります。

家族とのコミュニケーションと介入

介護職員が家庭における虐待に気づくためには、利用者だけでなくその家族とのコミュニケーションも極めて重要になります。虐待の兆候があれば、まずは上司や担当のソーシャルワーカーに相談し、適切な対応を取るようにしましょう。状況を把握するためには、家族との信頼関係が構築されているとスムーズです。信頼関係が築けていれば、利用者へのケアプランやサービス提供に役立つ情報も得ることにもつながるので、積極的なコミュニケーションを意識するとよいでしょう。

また、コミュニケーション技術として、言葉だけでなく非言語表現も重要です。声の大きさや高さ、視線・顔の表情・身振り手振り、そして時間を守ることなどが、信頼関係を築く上での重要な要素となります。身だしなみやおじぎの仕方も、相手への敬意を示すうえで大切ですとなるので意識しましょう。乱暴な言葉遣いや専門用語の使用は避け、相手の意見を肯定しながら対話することが大切です。

多職種連携による虐待防止

介護現場での虐待防止には、多職種連携が非常に重要です。虐待の多くは教育や知識、介護技術の問題、職員のストレスや感情コントロールの問題などが原因で発生しています。これらの問題に効果的に対処するためには、介護職員だけでなく、医療職、社会福祉職、心理職など、さまざまな専門職が協力し合う必要があります。

多職種連携による個別ケアプランの実施により、利用者の身体的・精神的健康を支えるほか、透明性を高めることによって虐待のリスクを減少させられます。また、定期的なチーム会議や情報共有の場を設けることでも、問題に対して早期に対応することも可能となります。必要に応じて地域の福祉機関、保健所、警察などとの連携を強化し、支援や相談ができる体制を整えておくことが望ましいでしょう。

虐待防止のためのみならず、多職種連携によって利用者のニーズを共有することで、ケアの質を高めることにもつながります。また、各専門職が互いの役割を尊重し合うことで、より円滑な連携が可能となるでしょう。

介護施設と家庭での実践可能な予防策

虐待につながるリスクマネジメント

介護施設における介護事故を未然に防ぐことを目的としたリスクマネジメントとしては虐待防止教育とトレーニングを行うようにしましょう。事故の多くは、転倒、誤嚥、誤薬など命に関わるものであり、これらを防ぐためには介護現場でのヒヤリハット(危険予知)の事例を学び、日頃から注意を払うことが重要です。

リスクマネジメントにおいては、リスクの特定、分析・評価(リスクアセスメント)、リスクへの対応マニュアルの作成、対応マニュアルの実行(リスクコントロール)の基本ステップがあります。特に、リスクへの対応マニュアルの作成と職員への定期的な研修は、事故発生時に迅速かつ適切に対応できるようにするために不可欠です。

緊急時や事故の対応に関する研修では、異食・誤飲、誤嚥、誤薬、転倒・転落など、具体的な事例に基づいて、どのように対応すべきかを事前に理解できるようにしておきましょう。

さらに、クレーム・苦情対応の研修も重要な要素です。介護施設では、職員の介護方法、対応方法、言葉遣い、態度などに関する苦情が発生することがあります。クレーム・苦情対応研修では、接遇面を含めて相手に不快感を与えないためのチェックポイントや、実際に苦情を伝える役、苦情を受け付ける役に分かれてシミュレーションを行うなど、具体的な技術・テクニックを習得しておくことが望ましいです。

公益財団法人東京都福祉保健財団は、介護施設従事者や相談援助職者向けに高齢者虐待防止に関する多岐にわたる資料やチェックリスト、実践的な事例集を提供しています。介護現場での高齢者虐待の防止や、職員のストレス管理やケア方法に関する教育に役立てることができるのでチェックしておきましょう。

精神的・物理的環境の改善

介護施設においては、精神的・物理的に環境が悪いことでも虐待につながる可能性があります。利用者に悪影響を及ぼすことがあるため、安全で快適に過ごせるように生活環境を整えましょう。

精神的な環境を改善するには、高齢者が社会と繋がりを持ち続けられるように支援し、定期的な活動やイベントを通じて社会参加を促すことが重要です。物理的な環境については、施設の安全性を確保し、アクセスしやすく理解しやすい設計にすることが必要です。適切な照明、転倒防止措置、清潔で快適な居住スペースの提供などが該当します。これらの改善は、高齢者の生活の質を向上させると同時に、精神的、身体的健康を支援するでしょう。

社会的支援とリソースの活用

介護施設や家庭で高齢者を支援するためには、地域社会および専門機関からの支援サービスを積極的に活用することも重要です。

これには、健康管理、生活支援、心理的サポートなど、高齢者のニーズに応じた多様なサービスが含まれます。また、政策や公的支援の役割を理解し、介護職員がこれらのリソースを効果的に活用できるようにすることも、虐待防止には不可欠です。

これらの取り組みを通じて、高齢者が尊厳を持って安心して生活できる環境を整えることが、介護施設および家庭での重要な目標となります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定