地域包括支援センターの多様な役割

認知症初期集中支援チームとの連携

地域包括支援センターは、高齢者が地域社会で自立した生活を送ることができるよう、さまざまな支援を行っています。介護や福祉に関する総合的な相談窓口としての役割を持ち、認知症の高齢者やその家族への支援、権利擁護、ケアプランの作成といった幅広い業務を担当しています。

このような地域包括支援センターの重要な業務の一つとして、認知症初期集中支援チームとの連携があります。認知症の早期段階での適切な介入は、症状の進行を遅らせることが可能であり、認知症の人々やその家族の負担を軽減することに繋がります。

しかし、認知症初期集中支援チームは、認知症の疑いがある人々やその家族に早期から関わることが求められているものの、早期対応の遅れや事後的な対応が主となってしまっている現状があります。特に、地域包括支援センターとの業務のすみ分けが難しい、複雑な困難事例の対応に終始してしまう、一人暮らしの認知症高齢者の対応が難しいという課題が挙げられています。

このように、地域包括支援センターと認知症初期集中支援チームは、認知症の早期発見、早期介入、そして継続的な支援を通じて、認知症高齢者及びその家族が地域で安心して生活できるよう支援する役割を担っています。

認知症の人々とその家族が直面する困難に対して早期から適切に対応し、必要なサービスへとつなぐことで、その人たちの生活の質の向上を目指すことが、地域包括支援センターと認知症初期集中支援チームの重要なミッションであると言えるでしょう。

権利擁護業務

地域包括支援センターは、高齢者やその家族が直面する様々な困りごとに対応するための相談窓口としても機能しています。これには総合相談支援、ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメント、そして重要な「権利擁護業務」が含まれます。

権利擁護業務の目的は、高齢者が安心して尊厳のある生活を送れるよう、専門的かつ継続的な支援を提供することにあります。具体的には、詐欺や経済的搾取から身を守る成年後見制度の利用支援や、高齢者虐待の対応と防止、早期発見活動などが行われます。

財産を守るためには、判断能力の低下した高齢者の財産管理や、悪質な商法からの保護活動が行われます。例えば、異常な数量の健康食品購入や、不要なリフォーム契約などから高齢者を守るための警告や、消費生活センターへの連携がこの業務に含まれます。また、金銭管理が難しい場合には、成年後見人制度の活用支援をします。

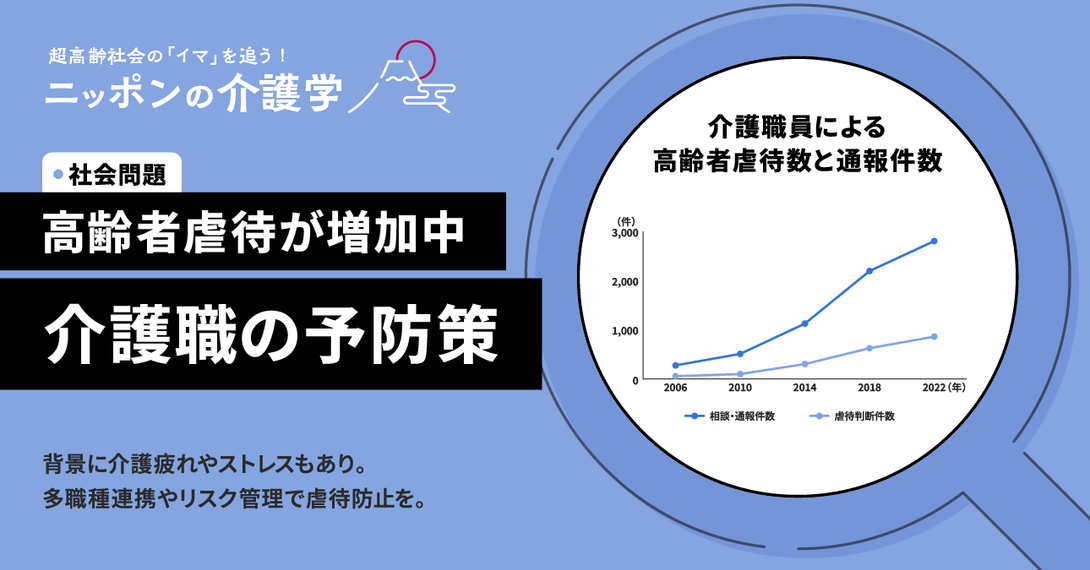

虐待からの保護では、高齢者が身体的、精神的、経済的虐待から守られるような取り組みが重要です。高齢者虐待は残念ながら増加傾向にあり、社会的な注意が必要とされています。地域包括支援センターでは、虐待の早期発見と介入、関連機関との連携を通じて、高齢者の権利と安全を守るための活動が行われています。

また、地域包括支援センターは2005年の介護保険法改正により、予防重視型システムへの転換を目的として設立されました。これにより、要支援者だけでなく、要支援者になる前の軽度の状態の人々に対する介護予防ケアマネジメント業務も担っています。これは長期にわたって継続的に介護予防支援を可能にしています。

権利擁護業務は、地域包括支援センターが担う多様な役割の中でも特に重要な部分です。高齢者が尊厳を持って、安全で安心できる生活を送ることができるよう、地域社会全体で支えられるよう取り組んでいるのです。

包括的・継続的ケアマネジメント

地域包括支援センターの支援には、ケアマネジメントのサポートや地域ケア会議の開催、介護全般に関する相談受付なども含まれます。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、ケアマネージャー、主治医、地域の関係機関などとの連携を強化し、包括的かつ継続的なケアマネジメントを提供しています。

また、介護予防に関する相談では、地域で再開したサロンの情報提供や、介護予防事業に関する資料の提供なども行っています。

このように、地域包括支援センターでは、高齢者が抱える課題に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的・継続的なサポートを行っているのです。要支援状態の方に対してのケアプランの作成支援もしており、具体的な支援計画を家族と一緒に立てることが可能です。

人員基準の現状と課題

人員基準の見直しの必要性

地域包括支援センターの業務のうち、介護予防ケアマネジメント業務は、介護保険の要支援認定者や基本チェックリストにおいて該当者と認められた人に対して、予防給付や総合事業によるケアプランを作成することが含まれます。これらの業務に対する負担は大きく、地域包括支援センターの職員が感じる業務負担の割合は非常に高いことが調査で明らかになっています。

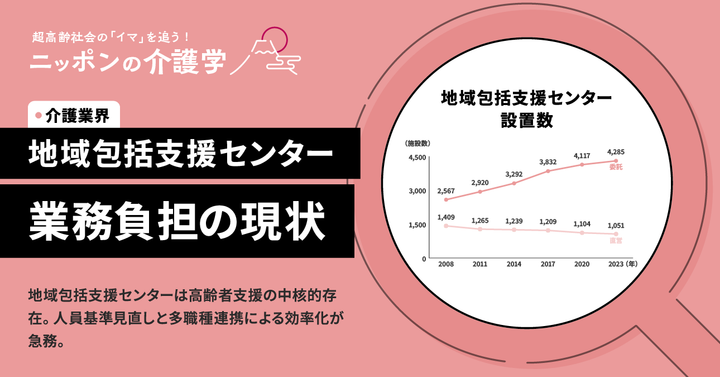

なお、地域包括支援センターの施設数は2023年4月時点で5,336ヵ所まで増加していますが、市町村が直営する施設は減少傾向で、社会福祉法人などに委託するケースが増加しています。

この施設数の増加は、人員配置基準の見直しの必要性を一層高めています。施設数の増加に伴って負担が増している状況だと、地域包括支援センターが効率的かつ効果的に業務を遂行することができません。改善するためにも人員基準の見直しや業務負担の軽減策が急務であるといえるでしょう。

地域包括支援センターが直面しているこれらの課題に対処するためには、人員配置基準の見直しの他にも、業務負担の軽減や業務の効率化を目指す必要があります。具体的には、介護予防ケアプラン作成業務など特定の業務に対して、業務プロセスの見直しやデジタルツールの導入による効率化、他機関との連携強化による負担の分散などが考えられます。これにより、地域包括支援センターが地域の高齢者に対してより質の高いサービスを提供し続けることが可能になります。

業務負担の現状

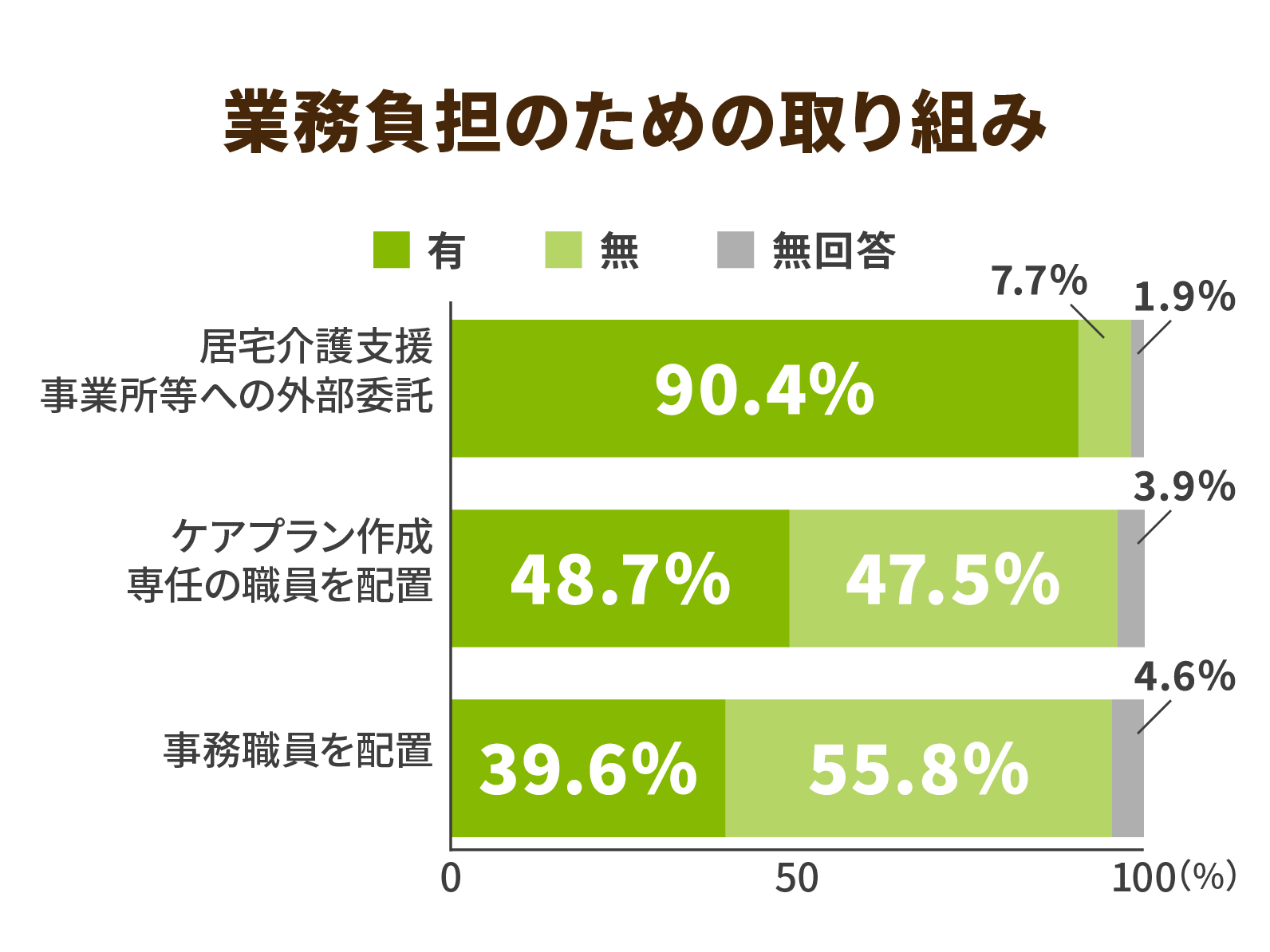

地域包括支援センターの業務負担の現状に関して、株式会社NTTデータ経営研究所が2021年10~11月にかけて行った調査では、「介護予防ケアプラン作成業務が適切な業務量の範囲内に収まっている」と回答したのはわずか26.1%で、約7割の職員が業務の負担を感じていることが明らかになりました。さらに、全体の37.1%が業務量が過大で対応策を講じていないと回答しており、業務負担の軽減が急務であることを示しています。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が行った別の調査では、地域包括支援センターで働く職員の1週間の労働時間数を業務別に見た結果、介護予防ケアマネジメントに関連する業務が最も時間を要しており、特に利用者個別に対応する「指定介護予防支援、第1号介護予防支援」が平均607.3分となっています。

対策として、地域包括支援センターは、業務の外部委託やケアプラン作成専任の職員の配置などを行い業務負担の軽減を図っています。

このような取り組みは、地域包括支援センターが高齢者へのさらなる支援を行いつつ、職員の働きやすい環境を整えるために重要になります。また、高齢者が地域で安心して暮らし続けられる社会を実現するためにも必要不可欠な課題といえるでしょう。

人員基準への対応策

主任介護支援専門員はケアマネジメントの指導やサポート、サービス事業所や病院との連携を担い、保健師は介護予防や健康促進の活動に従事。社会福祉士は、権利擁護や総合相談業務を行い、地域の福祉相談の窓口としての役割を果たしています。

地域包括支援センターにおける人員基準への対応策としては、この3職種がそれぞれ専門性を活かし、ケアマネジメント業務の負担軽減と支援体制を強化していくことが挙げられます。

これらの職種間での協働をさらに促進し、地域ケア会議の積極的な運用や、生活支援コーディネーターの配置を通じた高齢者の社会参加及び生活支援の充実などを行い業務効率化を図ることが重要です。

これにより、地域包括支援センターの役割が強化され、多職種協働による個別事例の検討や地域課題の把握を推進することが可能となるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定