LIFEの概要と導入プロセス

LIFEとは

科学的介護情報システム「LIFE」とは、全国の介護施設で記録された利用者の状態やケアに関するデータを集め、その蓄積されたデータに基づいて介護の質を向上させるためのシステムのことです。

このシステムは、介護サービス提供者が利用者のニーズに合わせた個別化されたケアを実現できるよう、科学的根拠とデータ分析の面から支援します。具体的には、利用者の健康状態や生活習慣などのデータを収集・分析し、それに基づいて最適な介護計画を策定することが可能になります。

さらに、LIFEはフィードバック機能を備えており、提供された介護サービスの効果を定期的に評価し、その結果を基に改善策を検討することができます。このフィードバックプロセスにより、介護サービスの質の継続的な向上が図られると同時に、介護提供者のスキルアップも促されます。

つまり、LIFEは科学的根拠に基づいたデータ分析を通じて、介護サービスの質の向上、個別化、および効率化を実現することで介護業界全体の発展に貢献しているのです。

導入手順と必要条件

LIFEを導入するには、まず、オンラインでLIFEの導入を申し込む必要があります。このプロセスでは、施設の基本情報や介護サービスの提供状況などを詳細に記載し、システム導入のための初期評価を受けます。この評価は、システムが施設の運営やサービス提供に適合するかどうかを確認するためのものです。

次に、導入が承認された施設は、LIFEを運用するために必要なPC環境の整備とデータ提出の準備を行います。これには、適切なハードウェアの確保やセキュリティ対策の強化、さらには利用者データを安全に管理・分析できるソフトウェアの導入が含まれます。データの提出にあたっては、利用者のプライバシーを保護するための厳格なガイドラインに従うことが求められます。

また、LIFEの効果的な運用には、施設内のスタッフがシステムの使用方法やデータ分析の基本を理解し、それを介護サービスに活かす能力が必要です。厚生労働省が研修を行っているので、活用するとよいでしょう。この研修では、LIFEの基本操作やデータ入力の方法、データを用いた介護計画の立案方法などが把握でき、スタッフがシステムを介護現場で効果的に利用できるようになることを目的としています。

導入施設の現状

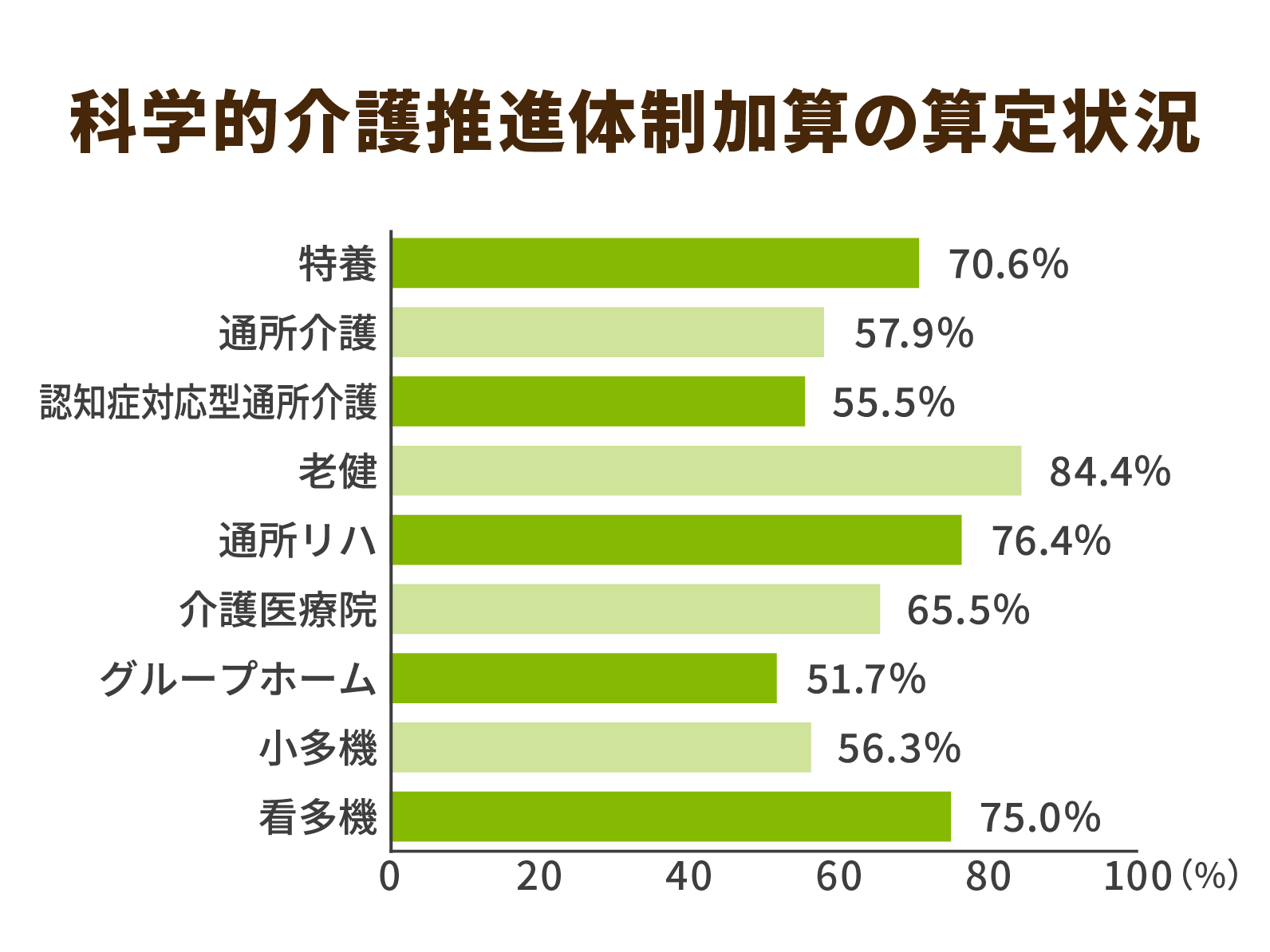

令和3年度の介護報酬改定に関するアンケート調査によると、LIFEの利用状況は初年度から意欲的に利用されており、特に介護老人保険施設や看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーションでは導入率が高い状況です。

出典:『2021 年度(令和3年度)介護報酬改定に関するアンケート調査(前編)』(WAM NET)を基に作成

出典:『2021 年度(令和3年度)介護報酬改定に関するアンケート調査(前編)』(WAM NET)を基に作成 一方で、約1〜3割の施設が「利用申請する予定はない」と回答しており、その理由として「システムへのデータ登録が負担」「システム全体への理解が負担」といった声が挙がっています。これは、LIFEの利用自体が負担となっている施設や事業所もあることを示しています。

事業所規模に着目すると、地域密着型通所介護のような小規模な事業所において、取得率が低くとどまっている傾向にあります。これは、小規模事業所ではICT(情報通信技術)のノウハウや環境が不足していることが一因と考えられます。

また、介護職員の高齢化によるICTを活用できる若い人材の不足も目立ってきています。さらに、約56%の事業所が手入力でデータを提供しており、これが大きな負担となっていることも明らかになっています。

これらの課題を解決するためには、介護記録ソフトなどのICTへの対応が先決です。厚生労働省や地方自治体は、介護事業所に対してICT導入支援事業を進めており、例えば東京都では介護記録ソフトやタブレットなどの端末購入費用に対して最大260万円の補助金を出しています。また、介護施設職員にタブレットなどのICTリテラシーを身につける支援事業も行われており、ICTの活用による業務改善が図られています。

LIFEは、介護施設の運営を改善し、介護サービスの質を向上させるための有効なツールですが、その導入と活用には一定の課題が存在します。これらの課題を克服することで、LIFEのメリットを最大限に活かすことが可能になるでしょう。

LIFEのメリットと効果

介護サービスの質の向上

LIFEの導入により、介護施設はさまざまなメリットを享受できます。業務効果の可視化し、PDCAサイクルを推進することは、介護サービス品質の向上が期待されるだけでなく、介護事業所全体の空気が良くなるなど、介護事業所の運営上でもさまざまな効果が期待できるでしょう。

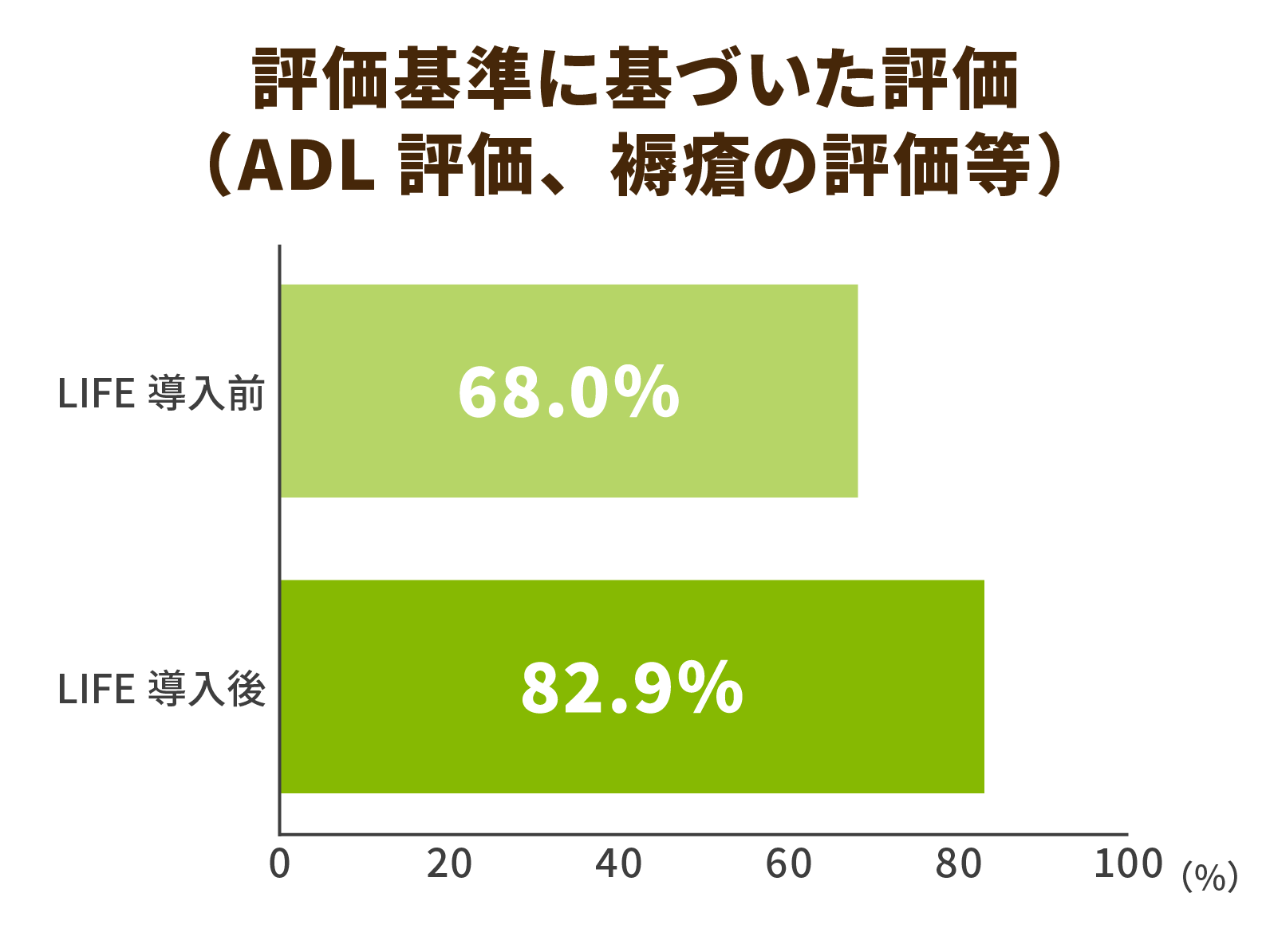

実際にLIFE導入前後で評価基準に基づいた評価でアセスメントを実施した割合も増加したデータも公表されています。

出典:『(2)LIFEを活用した取組状況の把握及び訪問系サービス・居宅介護支援事業所におけるLIFEの活用可能性の検証に関する調査研究事業(結果概要)(案)』(厚生労働省)を基に作成

出典:『(2)LIFEを活用した取組状況の把握及び訪問系サービス・居宅介護支援事業所におけるLIFEの活用可能性の検証に関する調査研究事業(結果概要)(案)』(厚生労働省)を基に作成 根拠を持ったアセスメントは、適切なケアにつながります。また、LIFEに全国の介護データが集約されることで、日本の介護全体の質の向上にも寄与するでしょう。

運営効率の改善

LIFEの導入は、介護施設の運営効率を顕著に改善します。このシステムによって得られるデータとフィードバックは、介護サービスの提供方法を見直し、業務プロセスを最適化する貴重な手段となります。特に、データ分析を活用することで、施設内のリソース配分をより効率的に行い、必要なサービスに重点を置くことが可能になります。これにより、利用者に対して質の高いケアを提供しつつ、コストを削減することができるのです。

また、LIFEは、介護記録のデジタル化を促進し、手入力による時間の浪費や誤入力のリスクを大幅に軽減します。紙ベースの記録と比較して、デジタルデータは瞬時に検索・共有が可能であり、介護スタッフ間の情報共有がスムーズになるため、意思決定の迅速化に貢献します。さらに、フィードバック機能によって提供される具体的な改善提案は、介護計画の見直しやサービスの質の向上に直結します。

加算の取得

LIFEの導入は、介護施設に経済的なメリットをもたらします。特に、LIFEへのデータ提出を要件とする介護報酬の加算を得ることができる点が大きな利点です。これらの加算には、科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算、ADL維持等加算などがあり、それぞれが介護サービスの質の向上に寄与する内容となっています。LIFEへの参加によってこれらの加算を取得することが可能になり、結果として施設の収益性を向上させることができます。

科学的介護推進体制加算は、LIFEへデータを提出しフィードバックを受け取るだけで、施設を利用しているすべての利用者に対して算定できる特別な加算です。これにより、施設は運営の安定性を高めることができるだけでなく、さらなるサービス向上に向けた投資の余地を確保できます。

しかしながら、LIFEの導入および運用には、初期投資や継続的な管理コストが発生します。また、介護職員にとってICT技術を用いたデータ入力作業は、新たな学習や作業負担となる可能性があります。しかし、これらの投資と努力は、長期的に見れば施設のサービス質の向上、経営基盤の強化、そして最終的には利用者満足度の向上に繋がる重要なステップです。

経済的メリットを最大限に引き出すためには、LIFEをただ導入するだけでなく、そのデータを活用してサービスの質を根本から見直し、改善していくことが重要です。このプロセスを通じて、介護施設は持続可能な経営と社会的な価値の提供の両方を実現できるのです。

LIFEの将来性と展望

LIFEは、従来からある医療分野のエビデンス・ベースド・メディスンに倣い、介護分野でも質の高いサービス提供を目指す取り組みです。LIFEの導入により、介護サービス事業所は国内どこでも一定の質の高いケアを提供できるようになり、利用者は地域に関わらず質の高い介護を受けることが可能になります。

技術革新と介護の未来

LIFEの今後の展望において、AIやIoTなどのデジタル技術の活用が期待されています。これらの技術は、介護サービスの質のさらなる向上や業務効率の改善に貢献する可能性を持っています。

例えば、AIの活用により、介護計画の作成や見直し、ケアの提供方法などに関するデータ分析がさらに精緻化され、個々の利用者に対する最適なサポートの提供が可能になります。また、IoTデバイスを用いた健康管理では、利用者の健康状態をリアルタイムで把握し、必要に応じて迅速な対応を取ることができるようになることが期待されています。

データの活用と介護の質向上

LIFEでは、介護サービスにおけるデータの収集からフィードバックまでの一連のプロセスを通じて、PDCAサイクルを効果的に回すことが目指されています。このPDCAサイクルによる継続的な改善は、介護現場の課題を明らかにし、それに基づいた対策の立案と実行を促進します。

フィードバックされたデータを活用することで、事業所は自身のケアプランやサポートの質を客観的に評価し、具体的な改善策を講じることができます。

今後の介護業界への影響

技術革新は、介護業界全体の発展に大きく貢献すると同時に、介護職の働き方や業務内容にも大きな変化をもたらすことが予想されます。LIFEの更なる発展とともに、ICT技術の導入が進むことで、介護記録のデジタル化や業務プロセスの効率化が進み、介護職員の負担軽減にも寄与します。

これにより、質の高いケアの提供に更に集中することが可能になり、結果として利用者満足度の向上にもつながります。

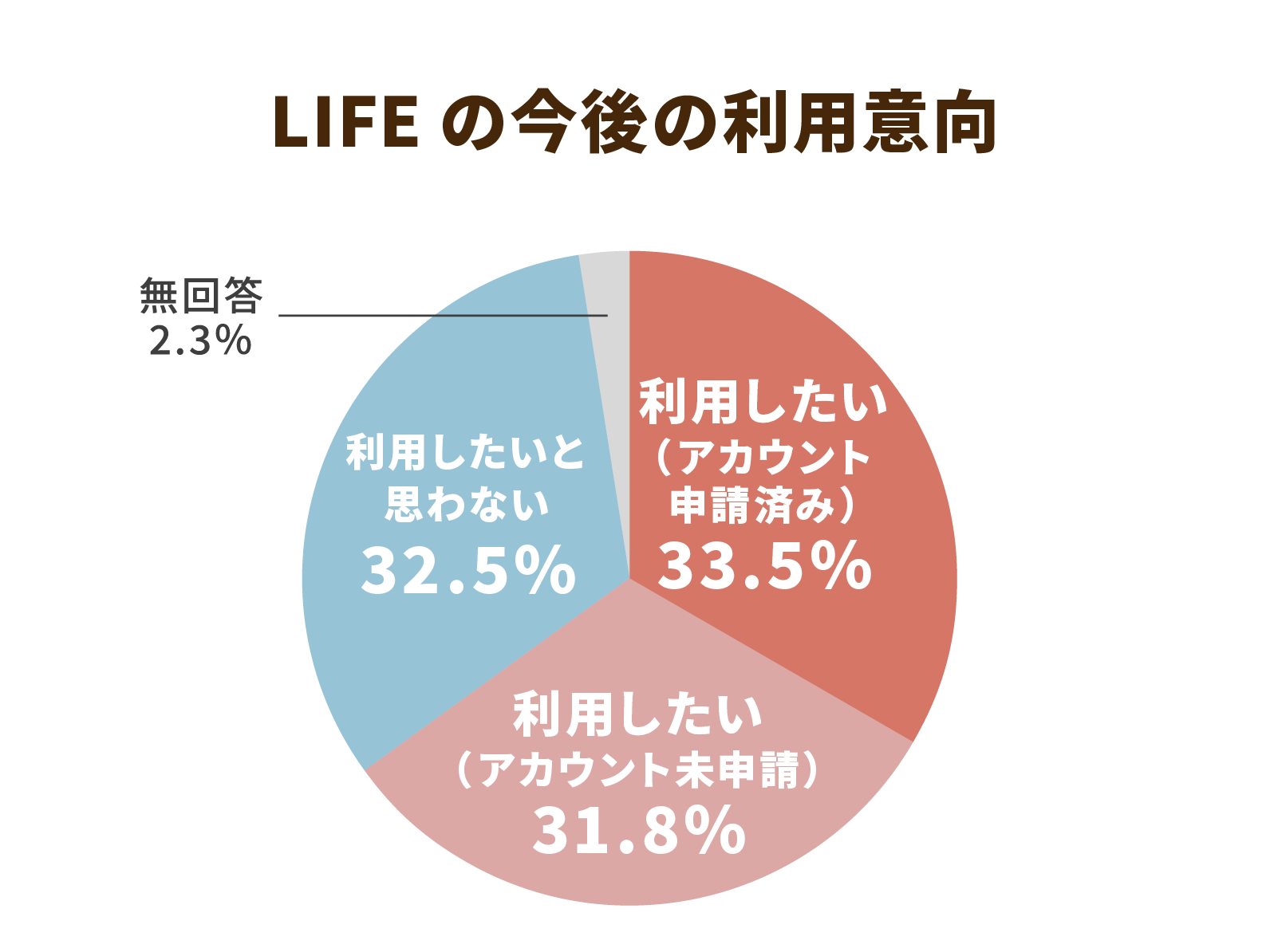

今後も利用したいという意向の事業所は65%以上あり、今後はますますデータ活用と質の高いケアの実現に向けた活用がされていくでしょう。

出典:『(4)LIFE の活用状況の把握およびADL 維持等加算の拡充の影響に関する調査研究事業(速報値)(案)』(厚生労働省)を基に作成

出典:『(4)LIFE の活用状況の把握およびADL 維持等加算の拡充の影響に関する調査研究事業(速報値)(案)』(厚生労働省)を基に作成 LIFEの導入とその活用は、介護分野におけるエビデンスに基づいた質の高いケアの普及を促進し、未来の介護サービスの発展に向けた大きな一歩となることが期待されています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定