2024年度の介護報酬改定で介護職員の処遇改善に関する新たな取り組みが始まります。

これは、2019年に導入された特定処遇改善加算の課題を踏まえたものです。当時、勤続10年以上の介護福祉士を中心に月額平均8万円の賃金引き上げを目指した制度は「介護福祉士だけずるい」という批判も生みましたが、実情はどのようなものだったのでしょうか。本記事では、特定処遇改善加算の振り返りをしたうえで新制度の概要と、介護業界全体への影響について解説します。

実現しなかった「介護福祉士の8万円給与アップ」

介護業界では、長年にわたり人材不足や処遇改善が大きな課題となっています。2019年10月、政府は介護職員の処遇改善を目的として、勤続10年以上の介護福祉士を対象に月額平均8万円の賃金引き上げを行う方針を打ち出しました。この施策は「介護職員等特定処遇改善加算」として知られていますが、実際には多くの介護現場で期待通りの効果が得られませんでした。

介護職員等特定処遇改善加算とは何か - 制度の背景と目的

介護職員等特定処遇改善加算は、2019年10月から導入された介護職員の処遇改善を目的とした制度です。この制度の主な目的は、介護職員の賃金水準の引き上げ、介護福祉士の処遇改善による資格取得の促進、介護業界全体の人材確保と定着率の向上でした。

制度の概要としては、サービス区分や勤続10年以上の介護福祉士の人数に応じ介護報酬の加算率を算定して介護サービス事業所が利用者に請求する介護報酬に一定の割合で加算を上乗せし、その加算分を介護職員の賃金改善に充てるというものです。

具体的には、全ての介護職員を「経験・技術のある介護職員(勤続10年以上の介護福祉士)」「そのほかの介護職員」「介護職員以外の職種」の3つの区分に分けたうえで、平均賃上げ率は「経験・技術のある介護職員」が「そのほかの介護職員」を上回る必要があります。

「8万円加算」という表現が一人歩きし、「介護福祉士だけずるい」という批判を生む要因ともなりましたが、実情は少々異なります。該当する職員に給与として還元されないケースや、そもそも加算取得を行わなかった事業所も存在しました。また、介護福祉士だけではなく、他の職種に配分されたケースもあります。

制度の煩雑さが加算取得の障害に

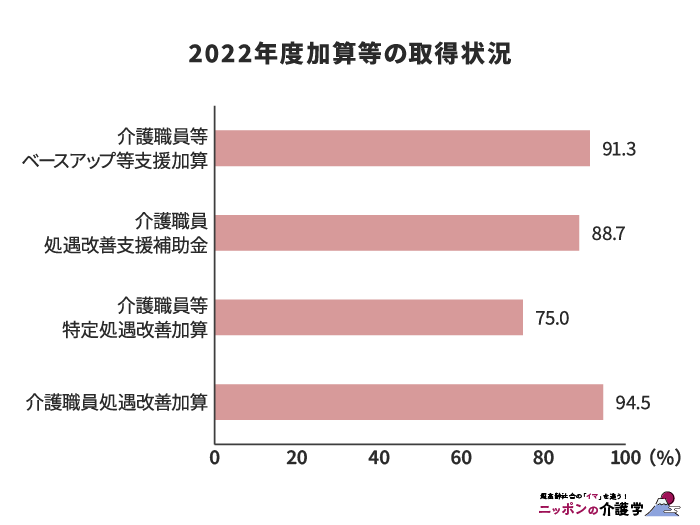

特定処遇改善加算の導入後、多くの介護事業所でこの加算の取得が伸び悩みました。厚生労働省の「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要(案)」によると、特定処遇改善加算の取得率は約7割にとどまっています。

この取得率の低さには、いくつかの要因が考えられます。制度の複雑さや人員配置の制約、経営的な判断、介護福祉士の不足などが主な理由として挙げられます。

これらの要因により、特定処遇改善加算の取得率は他の加算と比べて低い水準にとどまりました。

取得した事業所でも「8万円給与アップ」は夢物語

特定処遇改善加算を取得した事業所でも、実際には介護職員の給料アップにつながらないケースが多く見られました。その主な理由として、配分や書類作成等事務手続きの難しさや、既存の給与体系との調整の困難さ、職員間の公平性の問題などが挙げられます。

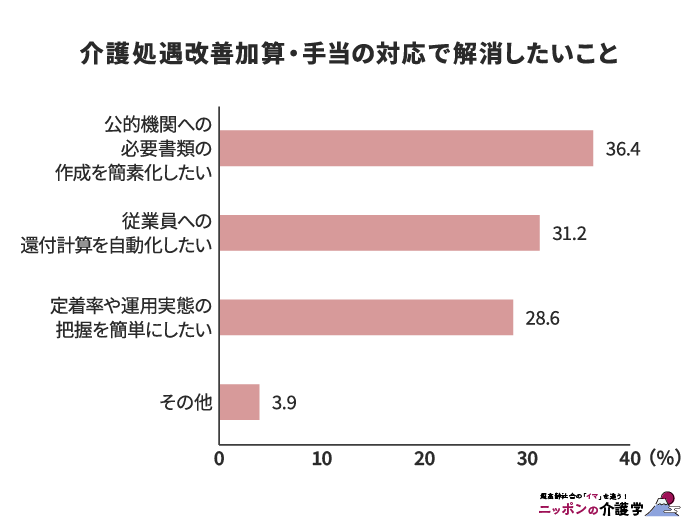

jinjer株式会社の調査によると、介護職員処遇改善加算・手当の対応やシステム導入で解決したい課題として36.4%の事業所が「公的機関への書類作成の簡素化」、31.2%が「還付計算の自動化」を解消したいと考えていることが明らかになっています。

事務手続きの煩雑さが加算取得の大きな障壁となっていたことがわかります。これらの要因により、特定処遇改善加算が導入されても、多くの介護職員にとって実感できるような給与アップにはつながりませんでした。

2024年度介護報酬改定でどう変わる?

2024年度の介護報酬改定では、これまでの課題を踏まえて新たな処遇改善の仕組みが導入されます。この改定は、介護職員の待遇改善をより効果的に進めることを目指しています。

新「介護職員等処遇改善加算」の導入

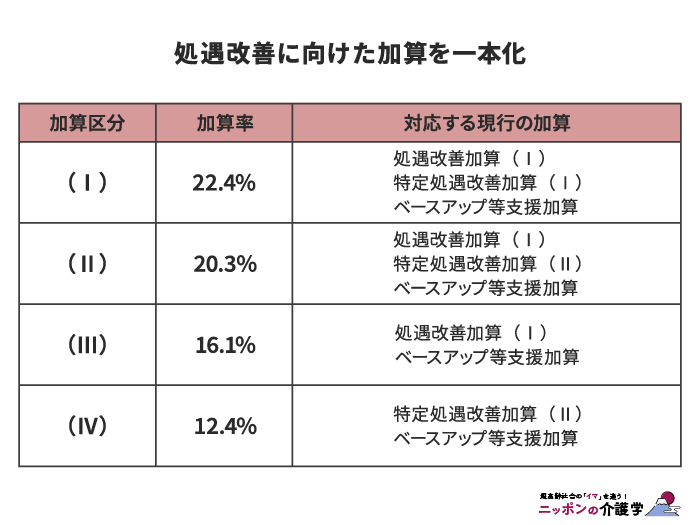

2024年6月から、新しい「介護職員等処遇改善加算」が導入されます。この新制度は、従来の3つの加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)を一本化したものです。

新制度の主な特徴は、加算の一本化による制度の簡素化、全体的な加算率の引き上げ、職種間配分の柔軟化の3点です。新制度では従来の複雑な仕組みが整理され、より分かりやすい形で処遇改善が行われることが期待されています。

なお、一本化後の「介護職員等処遇改善加算」は、以下3点において多くの事業所が取得しやすい設計になっています。

1. 申請手続きの簡素化

2. 職種間配分の柔軟化

3. 加算率の引き上げによる処遇改善財源の確保

まず、申請手続きの簡素化が図られました。従来の複数の加算制度が一本化されたことで、事業所の申請手続きが大幅に簡略化されています。申請書類の統一化と削減、オンライン申請システムの導入、さらに年1回の申請で済むようになったことで、特に小規模事業所の事務負担が軽減されました。

次に、職種間配分の柔軟化が実現しました。新制度では、介護職員以外の職種への配分がより柔軟になり、介護職員以外への配分上限が緩和されました。これにより、事業所の実情に応じた配分が可能になり、多職種連携の促進と人材確保にも寄与すると期待されています。

最後に、加算率の引き上げによる処遇改善財源の確保が行われました。基本サービス費に対する加算率が引き上げられ、地域区分や事業規模に応じた加算率の設定も行われています。さらに、キャリアパスや資格取得支援との連動も図られており、これらの改善により処遇改善のための財源が拡充されました。

これらの変更により、より多くの介護事業所が加算を取得しやすくなり、結果として介護職員の処遇改善と人材確保・定着につながることが期待されています。

加算率の引き上げと職種間配分ルールの変更

新制度では、加算率の全体的な引き上げが行われます。例えば、訪問介護では2.1%の引き上げが予定されています。この加算率の引き上げにより、介護職員の処遇改善により多くの財源を確保することが可能になります。

また、職種間の配分ルールも大きく変更されます。新制度では、介護福祉士への重点配分の緩和、他職種への配分拡大、事業所の裁量拡大などが行われます。これらの変更により、より公平で効果的な処遇改善が期待されます。

月額賃金改善の重視と新たな配分ルール

新制度では、月額賃金の改善が特に重視されています。具体的には、新加算IVでは加算額の1/2以上を月額賃金改善に充てることが求められます。残りの加算額は、賞与や一時金などの形で柔軟に活用することができます。

これらの新ルールにより、介護職員の基本給の底上げが期待されます。例えば、加算額が月10万円の場合、少なくとも5万円は毎月の給与に反映されることになります。この改定により、介護職員の処遇改善がより実感できるものになることが期待されています。

改定の影響と今後の課題

2024年度の介護報酬改定は、介護業界全体に大きなインパクトを与えることが予想されます。一方で、新制度の導入に伴い、新たな課題も浮上しています。

介護職員の処遇改善への期待と懸念

新制度導入により、介護職員の処遇改善への期待が高まっています。月額賃金の確実な増加や職種間格差の縮小が見込まれ、これにより人材確保や定着率の向上も期待されています。

一方で、いくつかの懸念点も指摘されています。

まず、加算額の地域格差が挙げられます。都市部と地方では介護報酬の基本単価が異なるため、結果として処遇改善加算にも差が生じます。例えば、東京都の事業所と地方の小規模町村の事業所では、同じ職種・経験年数でも月額1万円以上の差が生じる可能性があります。

事業所間の格差も懸念されています。加算の取得には一定の条件を満たす必要があるため、すべての事業所が同様に処遇改善を実施できるわけではありません。特に小規模事業所や財務状況が厳しい事業所では、加算取得が困難な場合もあり、結果として職員の処遇に差が生じる可能性があります。

キャリアパスとの連動に関する懸念もあります。単純に給与を引き上げるだけでなく、職員の能力や経験に応じた適切な評価と処遇が求められます。しかし、多くの事業所では詳細なキャリアパス制度が整備されていないため、給与増加と能力評価のバランスを取ることが難しい可能性があります。

さらに、処遇改善による人件費増加が事業所の経営を圧迫する可能性も指摘されています。特に小規模事業所では、加算額以上の支出増加となる可能性があり、サービスの質の低下や事業の継続性に影響を与える懸念があります。

事業所における運用上の課題

新しい介護職員等処遇改善加算制度の導入により、介護事業所は運営面で様々な課題に直面することが予想されます。これらの課題に加え、職場環境等要件の大幅な変更も重要な検討事項となっています。

まず、加算取得手続きの負担増加が挙げられます。新制度では申請書類の簡素化が図られていますが、それでも初めての申請には時間と労力がかかります。特に小規模事業所では、この作業を担当する専門のスタッフがいないケースも多く、経営者自身が対応せざるを得ない状況も考えられます。

配分方法の決定も大きな課題です。新制度では加算額の半分以上を月額給与に反映させる必要がありますが、残りの部分をどのように配分するかは事業所の裁量に委ねられています。公平性と効果的な処遇改善のバランスを取る必要があります。

既存の賃金体系との調整、人事評価制度の見直し、経営戦略の再検討なども重要な課題となります。これらの課題に対応するため、専門家によるコンサルティングの活用や職員との丁寧なコミュニケーション、長期的な視点での人材育成計画の策定などが必要となります。

さらに、職場環境等要件が大きく変更されたことも、事業所にとって重要な課題となっています。新たな要件では、生産性向上のための業務改善の取り組みが重点的に求められるようになりました。具体的には、業務改善委員会の設置、職場の課題分析、業務マニュアルの作成、介護記録ソフトの導入、見守りセンサーやインカムの活用、介護助手の導入などが挙げられています。

これらの新要件は令和7年度から適用されますが、小規模事業者への配慮も行われています。小規模事業者にとっては、これらの要件すべてを満たすことが困難な場合もあるため、生産性向上項目の㉔(介護職員の腰痛予防対策の実施)を行うだけで要件を満たせるという特例措置が設けられています。

一方で、特に施設系のサービスを中心に、生産性向上への取り組みをさらに強化する方向性も示されています。業務改善やICT化に先進的に取り組む介護施設等を評価する「生産性向上推進体制加算」が新たに創設されました。この加算を算定することで、職場環境等要件の生産性向上の部分をクリアしたとみなされます。

これらの変更に対応するため、事業所は自らの規模や特性に応じた戦略を立てる必要があります。大規模事業所では専門部署の設置や外部コンサルタントの活用が可能かもしれませんが、小規模事業所では経営者自身が中心となって対応する必要があるでしょう。また、都市部と地方では労働市場の状況が異なるため、地域の実情に合わせた戦略が求められます。

新制度の導入と職場環境等要件の変更に伴う課題は多岐にわたりますが、これらに適切に対応することで、職員の処遇改善と事業所の持続的な発展の両立が可能となります。長期的な視点を持ちつつ、段階的に取り組んでいくことが重要です。同時に、これらの取り組みは介護サービスの質の向上にもつながり、結果として利用者の満足度向上にも寄与すると期待されています。

介護業界全体の構造的問題への影響

新制度の導入は、介護業界全体の構造的問題にも影響を与える可能性があります。人材不足の解消、賃金水準の底上げ、サービスの質の向上などが期待される一方で、介護保険制度の持続可能性や事業所間の競争激化なども懸念されています。

これらの影響や課題に対応するためには、介護保険制度の抜本的な見直し、介護職の専門性向上のための教育・研修体制の強化、ICTやAIの活用による業務効率化などの取り組みが必要となるでしょう。

2024年度の介護報酬改定は、従来の制度の課題を踏まえ、より幅広い介護職員の処遇改善を目指しています。新「介護職員等処遇改善加算」の導入により、職種間の格差是正と全体的な賃金水準の向上が期待されますが、その効果については慎重に見極める必要があります。

介護職員の処遇改善は、単に賃金を上げるだけでなく、働きがいのある職場環境の整備や、キャリアアップの機会提供など、総合的なアプローチが必要です。また、利用者や家族、社会全体の理解と協力も重要となります。

なお、余談ではありますが、介護福祉士の給与がアップしたことによりケアマネージャーから介護福祉士に職種を変更するスタッフが増えていることも重要な問題です。

これは、ケアマネとして勤務するよりも現場で働いたほうが収入がアップするからですが、このままでは、ケアマネ不足に拍車がかかることになってしまいます。

合わせてケアマネージャーの待遇の改善もしていかなければ、世代交代が進まず10年と経たないうちにケアマネージャー不足が今以上に深刻になるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定