保健師の人数の現状と推移

全国の保健師数と内訳

日本の保健医療体制を支える重要な専門職である保健師。その人数と配置状況は、国民の健康を守る上で重要な指標となります。厚生労働省の最新の調査によると、2024年5月1日時点での全国の常勤保健師数は39,205人に達しました。これは前年度と比較して677人の増加となっています。

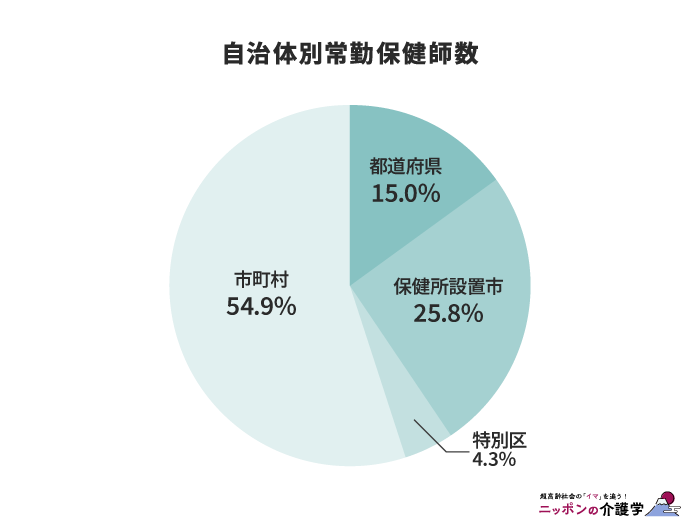

この総数を自治体別に見ると、以下のような内訳になっています。

保健師の役割は多岐にわたり、地域の健康づくりや感染症対策、母子保健、高齢者支援など、幅広い分野で活躍しています。人口の高齢化や健康意識の高まりとともに、保健師の需要は今後さらに増加する可能性があるでしょう。

保健師数の推移

保健師の数は、近年着実に増加傾向にあります。この増加傾向は、日本の保健医療体制の変化や社会のニーズの変化を反映しているといえるでしょう。

2024年度の39,205人という保健師数は、前年度から約1.8%の増加しています。この増加傾向は、ここ数年継続しており、保健師の重要性が社会的に認識されていることを示唆しています。

保健師数が増加している背景には、以下のような要因があると考えられます。

- 高齢化社会の進展

- 日本の高齢化率は年々上昇しており、それに伴い地域での健康管理や介護予防の需要が高まっています。

- 地域保健の重要性の認識

- 地域包括ケアシステムの構築が進む中、地域に密着した保健活動の重要性が増しています。保健師は、この地域保健の要となる存在です。

- 感染症対策の強化

- 新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、感染症対策における保健師の役割が再認識されました。これにより、保健所や自治体での保健師の需要が高まっています。

- 母子保健の充実

- 少子化対策の一環として、母子保健サービスの充実が図られています。保健師は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援において中心的な役割を担っています。

- メンタルヘルス対策の強化

- 近年、メンタルヘルスの問題が社会的に注目されており、地域でのメンタルヘルス対策において保健師の果たす役割が重要視されています。

これらの要因により、保健師の需要は今後も増加し続ける可能性が高いと推測されます。保健師数の増加は、地域の健康水準の向上につながる可能性がありますが、同時に保健師の質の確保や効率的な配置なども重要な課題となっていくでしょう。

都道府県別・市区町村別の保健師数の特徴

保健師の配置状況は、都道府県と市区町村で大きく異なります。また、地域の特性によっても差があります。ここでは、これらの特徴を詳しく見ていきましょう。

まず、都道府県と市区町村の人数比率を再確認すると

- 都道府県:5,898人(全体の15.0%)

- 市区町村:33,307人(全体の85.0%)

この数字から、保健師の大多数が市区町村レベルで活動していることがわかります。これは、住民に最も身近な自治体で保健サービスを提供するという方針が反映されているといえるでしょう。

市区町村をさらに細かく見ると、次のような内訳になっています。

- 保健所設置市:10,120人(市区町村全体の30.4%)

- 特別区:1,683人(市区町村全体の5.1%)

- 市町村:21,504人(市区町村全体の64.6%)

保健所設置市とは、地域保健法に基づいて保健所を設置できる人口規模の大きい市を指します。これらの市では、都道府県と同等の保健サービスを提供する必要があるため、比較的多くの保健師が配置されています。

特別区(東京23区)は、大都市特有の健康課題に対応するため、独自の保健師配置を行っています。

一般的に、人口密度が低く高齢化率の高い地方部では、人口当たりの保健師数が多い傾向にあります。これは、医療機関へのアクセスが限られる地域では、保健師の役割がより重要となるためです。

一方、大都市では人口当たりの保健師数は相対的に少なくなる傾向がありますが、絶対数では多くの保健師が配置されています。大都市では、専門分野ごとのチーム制を採用するなど、効率的な運用が図られていることが多いです。

保健師の所属部門と活動領域

所属部門別の保健師数

保健師の活動は多岐にわたり、その所属部門もさまざまです。厚生労働省の『令和6年度保健師活動領域調査(領域調査)結果の概況』の調査結果を基に、所属部門別の保健師数を詳しく見ていきましょう。

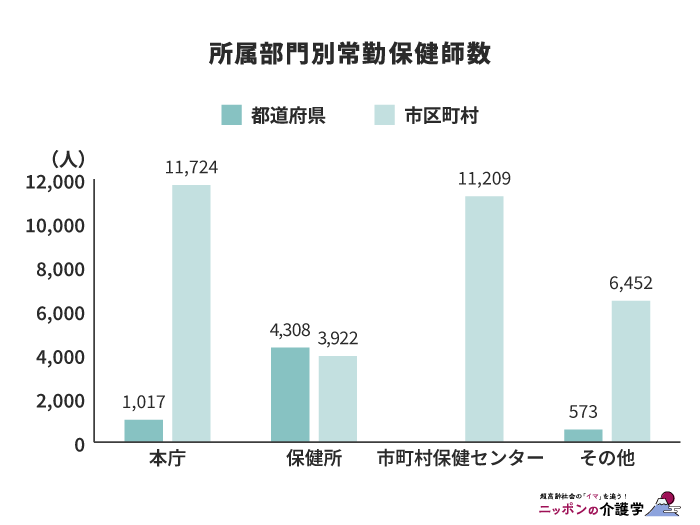

都道府県、市区町村の保健師が所属する部門別内訳は以下の通りです。

都道府県レベルでは、保健所に所属する保健師が圧倒的に多いです。 これは、保健所が地域保健の中核的な役割を担っていることを反映しています。保健所では、感染症対策や難病対策、精神保健など、専門的かつ広域的な保健サービスを提供しています。

一方、市区町村レベルでは、本庁と市町村保健センターに所属する保健師が多いです。これは、住民に最も身近な場所で保健サービスを提供するという方針の表れです。本庁では政策立案や調整業務を、保健センターでは直接的な保健サービスの提供を担当しています。

また、一定数所属している「その他」の部門には、教育委員会や福祉部門、地域包括支援センターなどが含まれます。保健師の活動領域が拡大していることの表れといえるでしょう。

保健師の所属部門の分布は、地域の健康課題や行政組織の構造によっても異なります。効果的な保健活動を展開するためには、各部門の特性を活かしつつ、部門間の連携を強化することが重要です。

保健師の主な活動領域

保健師の活動領域は、地域住民の健康と福祉を支える幅広い分野に及んでいます。

- 新型コロナウイルス感染症関連業務

- パンデミック以降、感染症対策が保健師の主要な業務となっています。これには、感染者の追跡調査、クラスター対策、ワクチン接種の推進などが含まれます。

- 母子保健

- 妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供しています。具体的には、妊婦健診、乳幼児健診、育児相談などが含まれます。

- 生活習慣病予防(がん対策含む)

- 特定健康診査・特定保健指導、がん検診の推進、生活習慣病予防のための健康教育などを行っています。

また、保健師の活動は時代とともに変化しています。近年では以下のような新たな領域も重要になってきています。

- 地域包括ケアシステムの構築支援

- 災害時の健康管理

- 職場のメンタルヘルス対策

- 多文化共生社会における外国人住民への保健サービス

これらの多様な活動領域に対応するため、保健師には幅広い知識と柔軟な対応力が求められています。同時に、専門性の向上や多職種連携の強化も重要な課題となっているでしょう。

保健師の活動は、地域の特性や健康課題に応じて柔軟に変化していく必要があります。そのため、継続的な研修や情報交換の機会を設けることで、保健師の専門性と対応力を高めていくことが重要です。

統括保健師の配置状況

統括保健師は、組織内の保健師活動を総合的に調整し、技術的・専門的な指導を行う重要な役割を担っています。近年、その重要性が認識され、配置が進んでいます。統括保健師を配置している自治体数は以下の通りです。

- 都道府県:47自治体全て(配置率100%)

- 市区町村:1,196自治体(全市区町村の68.7%)

- 保健所設置市:84自治体(96.6%)

- 特別区:19自治体(82.6%)

- 市町村:1,093自治体(67.0%)

これらの数字から、都道府県レベルでは統括保健師の配置が完了しており、市区町村レベルでも着実に進んでいることがわかります。特に、保健所設置市や特別区では高い配置率となっています。

統括保健師の主な役割としては、組織内の全保健師の人材育成に係る総括と組織全体における保健師の活動推進のための保健師間の横断的な調整です。

これらの役割を通じて、統括保健師は組織内の保健師活動の質の向上と効果的な展開に貢献しています。今後は、未配置の自治体での配置促進や、統括保健師の育成・支援体制の強化が課題となるでしょう。

保健師を取り巻く課題と今後の展望

保健師の需給バランス

保健師の需給バランスは、地域の健康課題に適切に対応するための重要な要素です。現在の状況と課題について詳しく見ていきましょう。

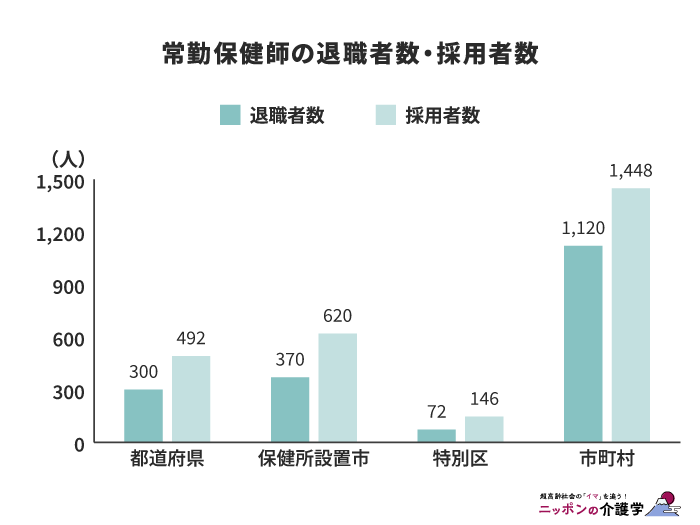

まず、保健師の採用・退職の状況を確認します。

これらの数字から、全体として採用者数が退職者数を上回っており、保健師の総数は増加傾向にあることがわかります。しかし、この増加は地域によって偏りがあります。

大都市圏では比較的保健師の確保が容易である一方、地方では人材確保に苦労しているケースが多いのです。

また、保健所設置市では保健師の配置が進んでいますが、小規模な市町村では十分な人数を確保できていない場合があります。

これらの課題に対しては、働き方改革の推進や潜在保健師の活用などの取り組みが今後は求められると考えられます。

保健師の需給バランスを適正に保つことは、地域の保健サービスの質を維持・向上させる上で極めて重要です。今後も、地域の特性や健康課題に応じた柔軟な人材配置と、効果的な人材確保・育成策の実施が求められるでしょう。

保健師の役割の多様化と専門性向上

社会の変化に伴い、保健師に求められる役割も多様化しています。従来の業務に加え、新たな健康課題への対応や、より高度な専門性が要求されるようになってきました。この状況を踏まえ、保健師の役割の多様化と専門性向上について詳しく見ていきましょう。

- 地域診断に基づくPDCAサイクルの実践

- 地域の健康課題を的確に把握し、効果的な施策を立案・実行・評価する能力が求められています。

- 健康危機管理

- 感染症対策や災害時の健康管理など、緊急時の対応力が重要視されています。特に、新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、この役割の重要性が再認識されました。

- 地域包括ケアシステムの構築

- 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制づくりにおいて、保健師の役割が重要となっています。

- データ分析と政策立案

- エビデンスに基づく施策の立案・実施が求められる中、保健師にもデータ分析能力や政策立案能力が必要とされています。

- 多職種連携のコーディネート

- 医療・福祉・教育など、様々な分野の専門職と連携しながら、総合的な健康支援を行うことが求められています。

これらの多様な役割に対応するため、保健師の専門性向上が重要な課題となっています。

キャリアラダーの導入や専門的な研修の充実、他職種連携教育などの取り組みを通じて、保健師の専門性を高めていくことが重要です。しかし、同時に「地域の健康づくりのジェネラリスト」としての保健師の特性を失わないよう、バランスの取れた能力開発が求められます。

地域包括ケアシステムにおける保健師の役割

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制です。

このシステムの構築において、保健師の役割は地域のネットワークづくりや多職種連携の推進、予防的支援の強化など、多岐に渡ります。

これらの役割を効果的に果たすため、保健師には以下のような能力が求められています:

- コミュニケーション能力:多様な関係者との円滑な連携を図るため

- 調整力:様々な資源やサービスを適切に組み合わせるため

- データ分析力:地域の健康課題を的確に把握し、効果的な施策を立案するため

- マネジメント能力:地域全体の健康づくり活動を推進するため

- 政策立案能力:地域の実情に合った施策を提案・実施するため

今後は、高齢者だけでなく、子育て世代や障がい者なども含めた包括的な支援体制の構築が求められています。

そして、ICTの活用も忘れてはいけません。遠隔健康相談やデータ分析など、テクノロジーを活用した効率的・効果的な保健活動の展開が必要です。

地域包括ケアシステムの中で、保健師には「健康の視点」を常に提供し続ける役割があります。医療や介護の専門職と連携しながら、予防的アプローチを強化し、住民の健康寿命延伸に貢献することが求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定