介護職員初任者研修とは

介護業界へ挑戦したい人やスキルアップを目指す人などが、最初に受講することが多いのが介護職員初任者研修です。このセクションでは、研修の概要と特徴、働きながら資格を取ることの利点、そして直面しやすい課題とその解決策について説明します。

介護職員初任者研修の概要

介護職員初任者研修は、介護分野における基礎資格として位置づけられています。かつての「ホームヘルパー2級」に代わって2013年に創設され、介護の基礎を体系的に学べる入門資格です。

学習時間は合計130時間で、通信学習(約40時間)と通学での演習(約90時間)を組み合わせるのが一般的です。介護職員初任者研修は合計130時間の学習が必要で、一部は通信学習が可能ですが、必ず通学での演習(スクーリング)を受ける必要があります。通信学習のみで資格を取得することはできません。

内容は、利用者の尊厳を守る姿勢から日常生活を支える知識、入浴や排泄などの身体介護の実技まで幅広く網羅しています。

ただし、医療的な処置や高度な判断を要する専門業務は対象外です。たん吸引や経管栄養といった医療行為は学習範囲に含まれず、別途の研修が必要になります。「できること」と「できないこと」が明確に区切られているのが特徴です。

この資格を取得すると、訪問介護や施設介護の現場で身体介護を担当できるようになり、介護業界でのキャリアの第一歩を踏み出せます。

働きながら資格取得することのメリット

介護職員初任者研修を受講するにあたり、現場で働きながら受講したいと考えている方もいるでしょう。働きながらの勉強はさまざまな大変さがありますが、現職との両立によって得られるメリットも多くあります。具体的には以下のようなメリットが挙げられます。

- 資格取得がそのまま現場での評価につながる

- 就職や転職の場面で選択肢が広がる

- 待遇が改善される可能性がある

第一に、資格取得がそのまま現場での評価につながることです。修了後は身体介護を担当でき、訪問介護など無資格では従事できない領域にも挑戦できます。日々の業務と学習を並行することで、研修で学んだ知識や技術をすぐに実務で活かせるのも大きな強みです。

第二に、就職や転職の場面で選択肢が広がります。介護業界は慢性的な人材不足の一方で、資格を持つ人材を優先的に採用する傾向があります。初任者研修を修了していることで「基礎を身につけている」と証明でき、採用時のアピールにつながります。

さらに、待遇面でも違いが生じます。調査によれば、資格取得者は時給や月給で無資格者よりも上昇する傾向が確認されています。働きながら取得すれば、修了後に待遇が改善される可能性があります。ただし、給与への反映は事業所の方針や雇用形態によって異なります。

資格をキャリアの通過点として位置づけ、次のステップである実務者研修や介護福祉士への道を見据える人も多いでしょう。

働きながら初任者研修を受講する際の課題と対策

仕事と学習を両立させる場合、時間確保が最初の難関となります。初任者研修は130時間のカリキュラムがあり、そのうち通信学習で約40時間、通学での演習で90時間前後が必要です。勤務時間が固定されている場合や家庭の事情などさまざまな事情を抱える働き手にとっては、まとまった時間を確保するのは容易ではありません。

仕事をしながら学習を進める場合は、自分の働き方にあうコースを選ぶことが重要です。週末に通学するコースや夜間短時間のコースであれば勤務と両立しやすくなります。また、通信と通学を組み合わせたスタイルを選択すれば、平日は知識のインプット、休日は実技演習と、忙しい状況でも学習を進めやすくなります。

また、費用面の負担も無視できません。受講料は一般的に6万円から15万円ほどで、経済的に厳しいと感じる人も少なくありません。

こうした費用の悩みには支援制度の活用がおすすめです。ハローワークの教育訓練給付金や自治体の補助制度、さらに勤務先による資格取得支援制度が利用できる場合もあります。これらを上手に活用することで、経済的な負担を軽減できます。

働きながらの資格取得には困難が伴いますが、制度や仕組みを理解し、自分に合った学習スタイルを見つけることが壁を乗り越える手がかりになります。

働きながら介護職員初任者研修を取得する3つの方法

介護職員初任者研修を受講したいと考えている人の中には、働きながら学習を進めたい方も多いでしょう。ここでは、仕事との両立を実現するための実践的な工夫を紹介します。スキマ時間の活用、無理のない学習計画の立て方、職場制度の利用という三つの観点から解説します。

スキマ時間を使って効率的に学習を進める

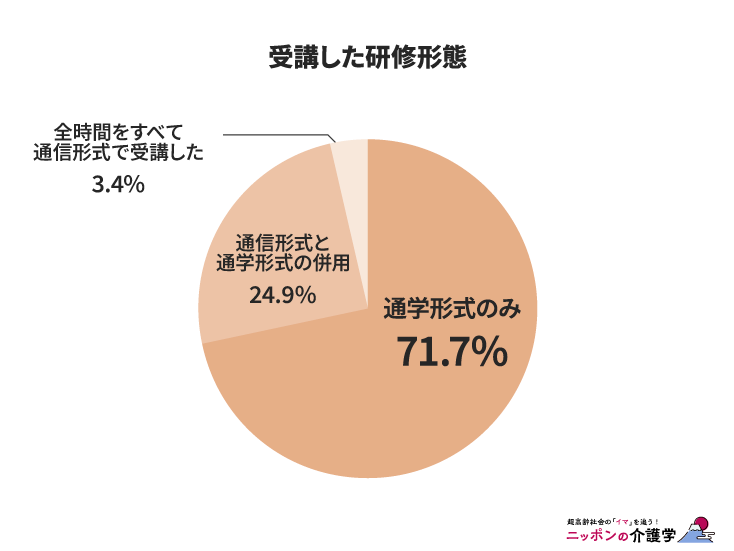

介護職員初任者研修の受講スタイルについて、長寿社会開発センターの調査では、通学制の学習プログラムを選ぶ人が比較的多いことが示されています。

しかし、働きながら資格取得を目指す人にとって、毎回指定された時間を確保して頻繁に通学することは困難です。また通信制で受講を進めていたとしても勤務シフトや家庭の事情により、まとまった学習時間を取るのが難しいケースは少なくありません。そこでおすすめなのが「スキマ時間」を積極的に活用する学習法です。

具体的には、通勤電車の中でテキストを一項目だけ確認する、昼休みに用語カードをめくって暗記を進める、就寝前の10分で動画教材を視聴するといった方法が考えられます。短時間で区切れる内容を日々繰り返すことで、学習のハードルを下げながら知識の定着を図れます。

また、通信教材やスマートフォンの学習アプリなど手軽に学習できる方法を取り入れることで、空き時間を効率的に活用できるようになります。

例えば、介護の方法を動画で詳しく解説する「みんジョブ」では、ベッドから車椅子への「移乗介助」や、おむつ交換などの「排泄介助」、麻痺のある方への「食事介助」といった実技を視覚的に学習できます。

プロの介護職の方にも研修で利用されており、介護職員初任者研修の自主学習にも活用できます。

全日制での学習が難しい場合は、こうしたスキマ時間を活用した積み重ね学習は効果的な方法といえます。一つ一つの学習時間は短くても、積み重ねることで忙しい中でも無理なく自主学習を進めることができます。

無理のない学習計画を立てる

介護職員初任者研修を修了するためには130時間のカリキュラムを受講する必要があります。働きながら資格取得を目指す場合は「続けられる計画」を立てることが重要です。

たとえば「今週は第1章から第3章まで進める」「1日30分を5日間続けて合計2.5時間学習する」といった形で、目標を小さく分割すると進捗を実感しやすくなります。

もし達成できなかった場合は、翌週に持ち越す、学習内容をずらすなどで、漏れなく学習できるように調整を進めていくことが大事です。

また、介護職員初任者研修を修了するためには実技演習を受講する必要があります。

スクールごとに長期コースや短期集中コースなどがあり、適した学習方法は人によって異なります。受講方法を選択する際は自分の生活スケジュールと相談しながら判断しましょう。

無理に短期修了を狙うより、自分の勤務形態や生活リズムに合わせて計画を立てた方が、結果的に学習を継続しやすい場合もあります。

また、働きながら通学する場合、突然の残業や家庭の事情で急遽スクールを休まなければいけなくなることも考えられます。その場合、振替制度や補講を利用できるスクールを選んでおくと安心です。

こうした制度の有無を確認しておくことで、スケジュールにも余裕を持つことができ、学習を進める際の不安をある程度減らすことができます。大切なのは学習スケジュールを完璧に守ることではなく、無理なく続けられる仕組みを作ることです。

職場の研修制度を利用する

働きながら介護職員初任者研修を受講する人にとって、職場の研修制度を活用することは大きな支えになります。事業所によっては、自社でスクールを運営していたり、外部の研修機関と提携して受講費用を補助する制度を設けている場合があります。

こうした仕組みを利用すれば、金銭的負担を抑えつつ、勤務時間に合わせた受講も可能です。

ただし、対象が新入職員や一定の勤続年数に限定されるなど、条件が設けられている場合もあります。そのため、自分が制度の対象になるかを事前に確認しておくことが重要です。

また、自治体やハローワークが提供する給付金・助成金制度と組み合わせることで、さらに費用を抑えられる場合があります。職場内制度と公的制度を併用できれば、自己負担を最小限に抑えつつ学習を進められます。

働きながら資格を目指す際は、自分で全てを背負い込むのではなく、職場の仕組みを上手に活用することも重要です。制度がある場合は積極的に利用し、もし整備されていない場合でも、初任者研修を受けたい旨を上司や人事担当者に相談してみると選択肢が広がるかもしれません。

働きながら介護職員初任者研修を最短・最安で取得するコツ

初任者研修を受講しようとしている方のなかには、資格をできるだけ早く、かつ費用を抑えて取得したいと考えている方も多いでしょう。ここでは、効率的な学習方法による期間短縮、補助制度や割引を活用した費用削減、そして取得後のキャリア形成という3つの切り口から解説します。

受講期間を短縮するための効率的な学習方法

介護職員初任者研修は通常130時間の学習が必要ですが、働きながら少しでも早く修了したいと考える人も多いでしょう。そのためには、単に学習時間を増やすのではなく「効率を高める工夫」が必要です。

まず重要なのは、学習内容の優先順位を決めることです。テキストの全範囲を均等に進めるより、出題比率が高い分野や現場で頻繁に活用されるテーマから取り組む方が理解が深まりやすく、修了試験の準備にも直結します。

次に、インプットとアウトプットを組み合わせる工夫が効果的です。講義や教材で知識を得た直後に、練習問題を解いたり覚えた用語を声に出して確認することで記憶が定着しやすくなります。スキマ時間を活用してインプットを行い、まとまった時間で演習に取り組むとメリハリがつき、短期間で成果が出やすくなります。

また、スクールによっては短期集中型のカリキュラムを設けている場合もあります。ただし、集中コースは負担が大きく、働きながらの受講には向かない場合もあるため、自分の状況を踏まえて慎重に選ぶ必要があります。

さらに、振替制度や補講制度のある研修機関を選ぶことも効率化の一助になります。欠席によって受講期間が延びてしまうリスクを抑えられるからです。

こうした仕組みを活用すれば、最短での修了も現実的に目指せます。自分に合った方法を見つけることが効率的な資格取得の近道となります。

費用を抑えるための支援制度や割引の活用法

介護職員初任者研修の受講料は6万円から15万円ほどと幅があり、働きながら受講する人にとって少なくない負担となります。そのため、受講前に利用できる支援制度を確認しておくことが重要です。

代表的な制度としては、雇用保険の被保険者や離職後1年以内の方を対象にした「教育訓練給付金制度」があります。この制度を利用すると、受講料の20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。また、市区町村が独自に助成制度を設けている場合もあり、一定条件を満たせば受講料の一部または全額が補助されるケースもあります。

さらに、スクール側が行う割引制度も見逃せません。例えば、早期申込割引やキャンペーンによる受講料の減額、受講後に就業することで費用を一部キャッシュバックする仕組みなどがあります。勤務先が資格取得支援制度を導入している場合は、こうしたスクール独自の割引と組み合わせることで、さらに負担を軽減できる可能性があります。

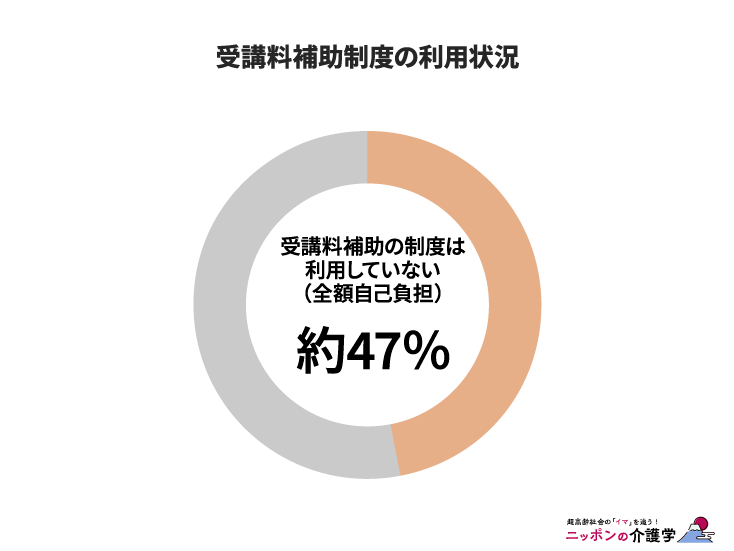

調査によれば、受講料補助制度を利用している人は全体の約53%、自己負担で受講している人は約47%でした。

これから介護職員初任者研修を受講しようとしている場合は、こうした仕組みを事前に調べることが重要です。もし自分の条件にあう制度があれば早めに申請準備を進め、費用面の負担をなるべく抑えたうえで受講しましょう。

資格取得後のキャリアはどうなる?

介護職員初任者研修を修了すると、できる仕事の幅が広がります。訪問介護で身体介護を担当でき、施設介護の現場でも基礎的な業務を担えるようになるため、資格の有無が働き方に直結します。

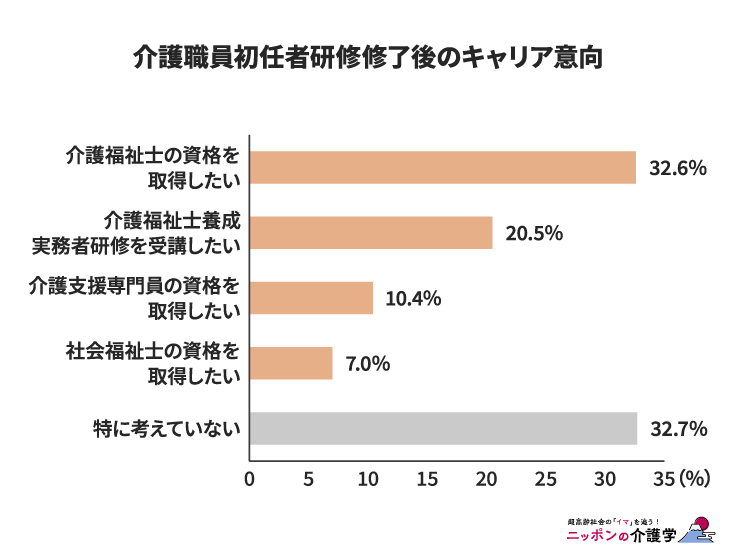

調査では、修了者のキャリア意向に関するデータも示されています。多くの修了者が「介護の現場で働き続けたい」と回答しており、一方で「より上位の資格に進みたい」と考える人も一定数存在しています。(『介護員養成研修のあり方に関する調査研究事業』該当ページ)

この結果から、初任者研修がゴールではなく、キャリア形成のスタート地点として位置づけられていることが分かります。実務経験を積んだ後に実務者研修や介護福祉士を目指すことで、より専門性の高い仕事や責任あるポジションにつながる道筋が描けます。

また、働きながら資格を取った経験自体が今後の大きな強みにもなり得ます。研修で学んだ知識と現場での実践で身につけた経験を組み合わせて活用していくことで、よりよいケアを実践することができ、現場での信頼度や自身のスキルアップにもつながります。キャリアを積み重ねていく過程で「初任者研修を働きながら修了した」という経験は、次の挑戦に向けた自信にもなるでしょう。

介護職員初任者研修の資格取得は単なる学びではなく、これからのキャリアを支える基盤といえます。手前の学習状況だけでなく、修了後の自分の姿を具体的にイメージすることが、学習を最後までやり抜くモチベーションにつながっていきます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定