介護現場におけるバリデーションとは

バリデーションの目的とは?

バリデーションは、認知症の高齢者とコミュニケーションを取る際に用いられる手法の一つです。その目的は「相手の感じている世界を否定せず寄り添い、共感すること」にあります。

認知症の方の発言や行動には多くの場合、理由や本当の思いが隠されており、丁寧な会話を通じてその理由を探り当てることが重要です。

例えば、自宅にいるにもかかわらず「家に帰りたい」と訴える場合、その背景には「安心できる場所に行きたい」「大切な人に会いたい」などの深い感情が隠れているかもしれません。

従来の介護現場では、認知症の方の認識を、事実に即して訂正することが主流でした。しかし、このアプローチは認知症の程度によっては、本人に否定されたような孤独感を与える恐れがありました。

そのため、バリデーションでは症状そのものを無理に抑え込もうとはせず、敬意と共感を持って相手の気持ちに寄り添うことが基本姿勢となっています。

バリデーションの基本原則

バリデーションには理論上の基本原則があり、介護者はこれらを理解して実践する必要があります。

- 傾聴する

- ただ話を聞くだけでなく、言葉以外にも表情や呼吸、声のトーンにも注意し、感じていることを汲み取ります。

- 共感する(カリブレーション)

- 相手の感情に対し、言語と非言語コミュニケーションを組み合わせて共感を示す。

- 受容する(強制・否定せず尊重)

- 認知症の方の言動を否定せず、「あるがまま」を尊重して、その人の世界に寄り添うことが基本です。

- 誘導しない(ペースを合わせ強制しない)

- 介護者の都合で話すタイミングを変えたり強制したりせず、相手のペースを尊重します。

- 嘘をつかない・ごまかさない/誠実に接する

- 例えば「家に帰りたい」と言われた時に「帰れるよ」と嘘で対応せず、「家に帰りたいのですね」とその気持ちを正直に受け止めます。

- 感情表出を促す

- ネガティブな感情(不安・悲しみ・怒りなど)も封じ込めず、「そう感じているのですね」と受け止め、表現の機会をつくります。

これらの原則を踏まえ、介護者は認知症高齢者の言動を「意味のあるもの」として捉え、否定せずに受け入れる姿勢が求められます。この姿勢がバリデーション実践の土台となり、混乱した気持ちに寄り添うコミュニケーションを可能にします。

バリデーションが生まれた背景

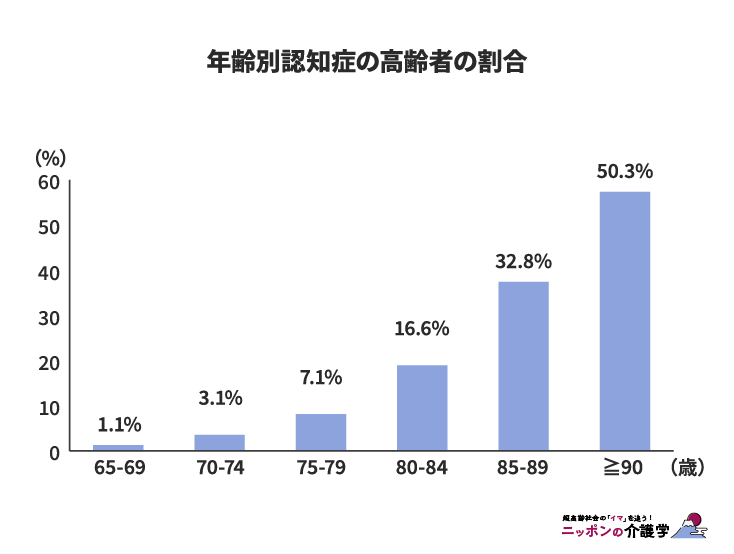

日本では超高齢社会の進行に伴い、認知症高齢者の数が急増しています。2022年時点で認知症を有する65歳以上の高齢者は推計約443万人に達し、これは高齢者人口の約12.3%にあたります。

軽度認知障害(MCI)も含めると高齢者の約28%が認知機能の低下を抱える計算となり、「誰もが認知症になり得る」時代になっています。

年齢が上がるほど認知症の有病率は高くなり、65~69歳ではわずか1%強ですが、90歳以上では約50%が認知症になるとの報告もあります。このように認知症の方が増える中、いかにして本人の尊厳を守り、安心できるケアを提供するかが介護現場の重要課題となりました。

バリデーションは、1960年代にアメリカのソーシャルワーカーのナオミ・ファイル氏が、従来の認知症ケアに疑問を抱いたことをきっかけに誕生しました。

ファイル氏は高齢者施設で働く中でこの問題を痛感し、「現実に引き戻すのではなく、認知症の人の感じている世界を理解する」新たなコミュニケーション法を模索しました。

そうして構築されたのがバリデーションであり、混乱する高齢者の心に寄り添い、尊厳を回復して引きこもりを防ぐことを目指す手法として誕生したのです。

バリデーションの実践方法とは?

個別バリデーションの実践方法

個別(1対1)のバリデーションを行う際には、まず介護者側が「傾聴」「共感」「受容」の基本姿勢をしっかりと持つことが重要です。単に話の内容を聞くだけでなく、表情やしぐさ・声の調子など非言語的なサインにも目を配り、五感を使って相手の訴えを理解しようと努めます。

相手の発する言葉がたとえ支離滅裂に思えても決して否定や評価をせず、「もっと教えてくださいね」「そう感じているのですね」など相手の言葉をそのまま受け止め返すことで、安心して気持ちを表出できるよう促します。

例えば認知症の方が「部屋に誰かがいる!」と不安げに訴える場合、頭から否定せず「誰かいるように感じるのですね。それは怖いですね」と共感しながら応じることが大切です。これは現れている言葉の背後にある感情(この例では恐怖や不安)を理解し、受けとめる作業と言えるでしょう。

実践上のテクニックとしては、以下のようなものがあげられます。

- オープンクエスチョン(「はい/いいえ」で答えられない質問)

- リフレージング(相手の言葉をそのまま繰り返し理解を伝える)

- ミラーリング(相手の姿勢や表情に自分も合わせる)によって安心感を与える

- 非言語的コミュニケーション(穏やかなアイコンタクトや頷きなどの動き)

これらのテクニックを駆使して「あなたの気持ちを大事に思っています」という姿勢を示すことが大事です。

グループバリデーションの実践方法

グループバリデーションは、複数の認知症高齢者を対象に行われる集団形式のバリデーションです。一般的に4~5名程度の小グループを編成し、訓練を受けたファシリテーター(進行役)が週1回、30~45分ほどのセッションを実施します。

セッションでは参加者全員が安心して発言・表現できるよう雰囲気づくりがなされます。

進行上重要なのは、メンバー全員が尊重されていると感じられる場をつくることでしょう。発言できない方がいても焦らず見守り、別の参加者の話にも共感を示します。

実践例として、特別養護老人ホームでの研究では、41名の認知症高齢者をグループバリデーションに10回参加させたところ、セッション中にメンバー同士が笑顔を見せたり、肯定的な声かけをする場面が増えたと報告されています。

このように互いに「共感し、共感される」体験が生まれ、参加者の自己表現や社会的交流の意欲を高める効果が期待できるのです。

バリデーション実践による認知症高齢者への効果

バリデーションの実践が認知症高齢者にもたらす効果として、まず指摘されるのは周辺症状(BPSD)の緩和やストレスの軽減です。国際的な研究レビューにおいてバリデーション療法は認知症患者の問題行動の改善に効果があると報告されています。

例えばニールらとライトらの研究レビュー(2003年)では、バリデーションにより介護拒否や興奮などの行動面が改善したとの結果が示されました。

また、Toselandらの研究ではバリデーションを受けたグループは通常ケアのグループに比べて攻撃的な行動や不安からくる行動が減少したことが報告されています。

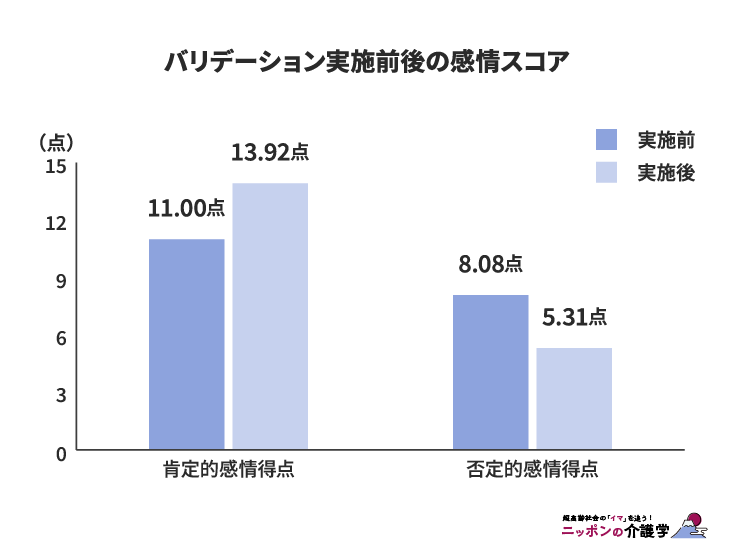

具体的には、バリデーション実施後に「喜び・興味・満足」といったポジティブな感情反応が増加し、一方で「怒り・不安・悲しみ」などネガティブな反応が減少したことが報告されています。

現場レベルの効果としては、認知症の方の表情や態度が穏やかになることが多く報告されており、帰宅願望で落ち着かなかった利用者が安心した様子になったり、夜間の不眠や徘徊が軽減したと報告される例もあります。

また、自己肯定感や尊厳の回復も重要な効果です。自分の気持ちを受け止めてもらえる経験を重ねることで、認知症の方は「自分は大切にされている」と感じられるようになります。

その結果、意欲的なコミュニケーションが増え、他者との交流に前向きになるという変化も見られます。

バリデーションを実践することにより、認知症高齢者は心理面での安定と、行動面での改善が期待されるなどメリットも多く、薬物以外の方法としてケアの質を高める一助になる可能性があります。

介護現場でのバリデーション実践と課題

バリデーション実践に資格は必要?

バリデーション自体は日々のケアに取り入れられるコミュニケーション技法であり、実践するために法律上の資格が必須というわけではありません。しかし、正式に体系立てて学びたい場合や指導者として広めたい場合には、専門の研修課程を修了し資格を取得する道があります。

日本では公認日本バリデーション協会を通じて「バリデーション・ワーカー」「バリデーション・ティーチャー」といった資格認定が行われていました。(現在、公認日本バリデーション協会は活動を停止していますが、一般社団法人 公認日本バリデーション協会が活動を継続しています。)

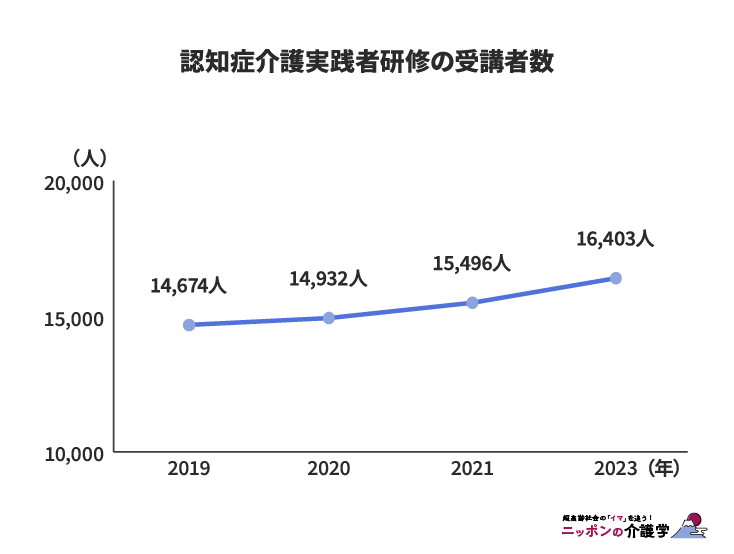

一方、資格がなくとも現場でバリデーションの考え方を活かしている介護者は大勢います。厚生労働省の調査によれば2023年度だけで907人の介護職員が「認知症介護実践者研修」を修了し、累計では16,403人が修了していると報告されています。

さらに上級の「実践リーダー研修」や「指導者研修」を修了した職員も多数おり、専門知識と技法を身につけた人材が年々増加しています。

資格の有無にかかわらず、日頃から認知症の方に寄り添う姿勢を持ち続けることが最も大切です。介護者一人ひとりがバリデーションの理念を理解し実践していくことが、結果的にケアの質向上につながるでしょう。

介護現場でのバリデーション実践事例

バリデーションを現場に実践した介護施設では、さまざまなポジティブな変化が報告されています。その一つに、利用者とのコミュニケーションが円滑になるという効果があります。

ある施設では職員全員がバリデーション研修を受け、日常ケアに取り入れたところ、利用者の表情が柔らかくなり、以前よりも会話が続くようになったそうです。介護者側も原因や感情の裏側に思い至れるようになり、対応に自信が持てるようになったと報告されています。

また、バリデーション実践の大きなメリットに、周辺症状の頻度低下が挙げられます。

介護現場では徘徊や叫んだり暴れたりする、食事拒否などへの対応が課題になりますが、バリデーションを続けることで「不安から来る叫びが減った」「他者への暴言が和らいだ」といった変化が見られた施設もあります。これにより身体的拘束や向精神薬に頼る必要性が減り、より自然な形で緩和を図れるという利点があります。

加えて、介護スタッフ間のチームワーク向上も実践事例から報告されています。バリデーション研修を契機に「利用者の発言の意味をチームで考える」風土ができ、職員同士で情報共有や相談を積極的に行うようになった施設もあります。

それだけでなく、家族への波及効果も見逃せません。バリデーションを取り入れた介護施設では、家族にもその理念を説明し面会時に活用してもらう取り組みがなされ、「久しぶりに母と穏やかに会話できた」「父の話を否定せず聞けるようになり、関係が改善した」といった声が家族から寄せられています。

バリデーション実践における課題

バリデーションは有効な手法ですが、その実践と普及にはいくつかの課題も指摘されています。

- 人材育成と継続的なトレーニング

- バリデーションの理念と技法を習得するには時間と経験が必要であり、一度研修を受けただけで完璧に使いこなせるわけではありません。忙しい介護現場では、十分な研修時間の確保やOJTによるフォローアップが困難なことがあります。

そのため、せっかく研修で学んでも現場に戻ると従来のやり方に流されてしまい、バリデーションが形だけになってしまうケースも報告されています。

このため、現場でバリデーションの実践リーダーとなる人材を配置し、継続してスタッフの指導やモチベーション維持を行う工夫が必要です。 - 組織全体の理解と文化の醸成

- バリデーションは介護者の接し方の変革を伴うため、現場で統一した理念共有がないと一部のスタッフだけが実践してもうまくいきません。

組織ぐるみで「利用者の訴えには何か理由がある」という共通理解を持ち、ケア方針としてバリデーションを位置付ける必要があります。 - 適用限界がある

- 意思疎通が極めて困難な方や、急性のせん妄状態にある方にはアプローチの工夫が求められます。

その場合は、ほかのケア手法との併用も検討する必要があります。

バリデーション実践にはさまざまな課題がありますが、これらの中には組織単位の対策によって解決することが可能なものもあります。バリデーションは認知症ケアにおける「人を人として尊重する」という原点に立ち返るアプローチであり、その価値自体は多くの現場で実感されています。

今後、これらの現実的な課題を解決しながらバリデーションがさらに普及することで、認知症の方が自分らしく暮らすことのできる環境がより一層整備されていくことが期待できます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定