介護現場でなぜ「プライバシーの保護」が重要なのか

プライバシー侵害がもたらすリスク

介護現場では利用者の生活空間や身体に深く関わるため、プライバシーへの配慮を欠くと利用者に精神的苦痛や屈辱感を与えるリスクがあります。

例えば、利用者の私生活上の領域に踏み込みすぎたり、他者に知られたくない情報を不用意に漏らしたりすると、精神的な苦痛や不安感を与えることにつながります。

こうしたプライバシー侵害によって信頼関係が損なわれれば、サービスへの不信や苦情につながります。

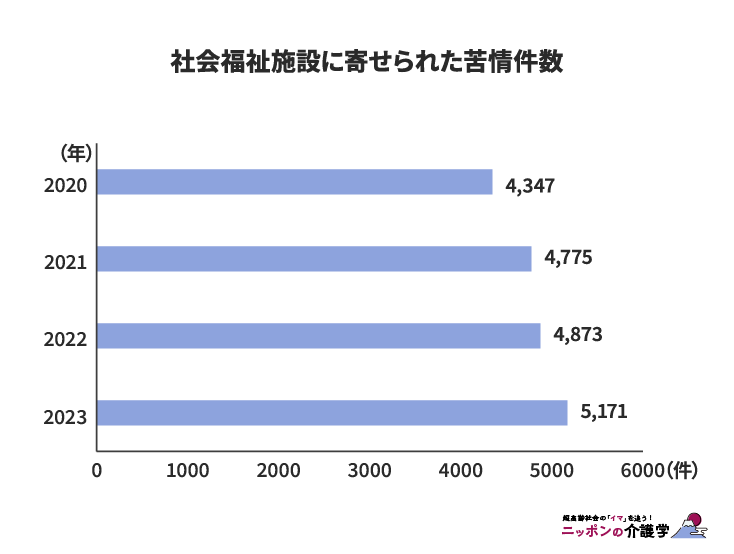

実際、介護施設に寄せられる苦情は年々増加傾向にあり、2020年から2023年にかけて苦情総数は4,347件から5,171件へと増えています。

中でも「権利侵害」に分類される苦情は311件から334件へ増加しており、プライバシーを含む利用者の権利を侵害する行為への問題提起が増えていることが示されています。

プライバシー保護に関連する法律・ガイドライン

介護分野ではプライバシー保護のための法令整備が進んでおり、事業者・職員には法的義務と指針の遵守が求められます。

まず、個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)は利用者の個人情報を適切に管理し、その漏洩や不正利用を防ぐための基本法です。2022年4月の改正では個人データ漏洩時の個人情報保護委員会への報告義務化や罰則強化が行われました。

また、厚生労働省は「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイダンス」を策定しています。

介護事業者は、取り扱う個人情報が多数の利用者やその家族について、他人が容易には知り得ないようなセンシティブな個人情報を詳細に知り得る立場です。そのため、介護事業者はそれに則した安全管理措置を講じる努力義務があります。

さらに介護保険法や社会福祉士及び介護福祉士法第46条では、業務上知り得た利用者の情報を漏らさないという、秘密保持義務が定められています。

これらの法令・ガイドラインにより、介護職員は利用者のプライバシーや個人情報を法的にも守る責任が課せられており、違反すれば罰則適用や信用失墜につながる可能性があります。

尊厳を守る介護と虐待防止

プライバシー保護は高齢者の尊厳を守る介護の根幹であり、虐待防止にも直結する重要課題です。

虐待を防止するためには発生した事案だけに対処するのではなく、虐待が表面化する以前にあったはずの「不適切なケア」に早い段階で気づくことが大切です。

具体的には、声かけなしに居室へ入室したり私物を無断で扱う、利用者のプライバシーに配慮せず職員同士で話題にする等の行為が挙げられます。これらは、悪意が無くとも、利用者に心理的苦痛を与える不適切なケアとなってしまう可能性があります。

介護現場で行われているプライバシー保護のための対策事例

個室化・ユニットケアで守る

利用者のプライバシー確保のため、施設のハード面での対策として居室の個室化やユニットケアの導入が進められています。

ユニットケアでは1ユニット当たり少人数(概ね10人以下)の生活単位で居室とリビングを構成し、個室空間でプライバシーを守りつつ家庭的なケアを実現できます。

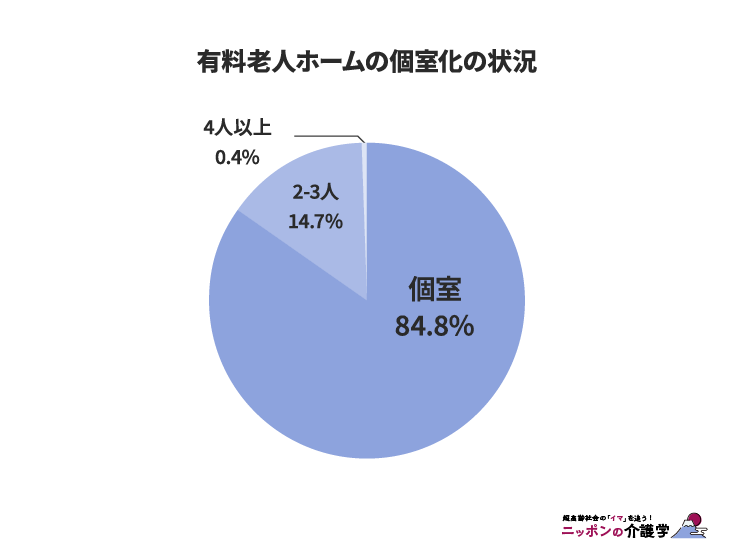

また、有料老人ホームでも個室化が進んでおり、利用者のプライバシーを保護しながら自室のように過ごせる空間を整備している施設がほとんどです。

上記のデータが示すように、有料老人ホームの84.8%が個室化されており、逆に5人以上の部屋は非常に少ない現状が見て取れます。

一方、従来型の多床室を有する施設でも、カーテンやパーティションで視線を遮る工夫が定着しています。就寝時や着替え・おむつ交換時にはベッド周囲のカーテンを閉め、利用者が他者の目を気にせず過ごせる空間を確保している施設がスタンダードになってきています。

また必要に応じて可動式の間仕切りを設置し、簡易個室的な環境を作る施設もあります。ハード面の改善はコストを伴うものの、利用者の尊厳とQOL向上のため重要な取り組みといえるでしょう。

情報管理と書類の取り扱いルールを厳守する

介護現場では利用者の個人情報を含む書類やデータを多数扱うため、情報管理の徹底が不可欠です。

利用者の記録や名簿などの紙資料は施錠できるものに入れて保管し、関係者以外が閲覧できないようにします。

書類の取り扱いルールも職員間で統一します。例えば、利用者の個人情報が記載された帳票類は常に所定の場所に保管し、席を外す際は机の上に出しっぱなしにしない、廃棄時はシュレッダーで裁断する、といったルールです。

電子データについては、パソコンやタブレットに適切なアクセス権限を設定し、職員ごとに閲覧できる情報を必要最小限に制限します。また、ログインID・パスワードの適切な管理や定期的な更新も必要です。

業務で個人情報を持ち出す場合の制度を遵守し、利用時以外は施設外へ持ち出さないこと、書類・USBメモリを紛失しないよう管理するといった外部流出を防ぐ対策も大事になってきます。

このように物的・技術的対策と職員のルール遵守を組み合わせ、組織全体で個人情報を適切に管理することが、利用者のプライバシー保護には欠かせません。

介助時の声かけやTPOへの配慮を徹底する

利用者のプライバシーを守るためには、日常の介護場面でコミュニケーション面・環境面の両方から、時と場所をわきまえた配慮(TPO)を徹底することが大切です。

- コミュニケーション面での配慮

- 介護職にとっては当たり前のケア行為であっても、利用者にとっては他人に踏み込まれるデリケートな行為であることを常に意識する必要があります。

- 入浴・排泄介助での声かけ

- 「今から〇〇しますね」と事前に必ず声をかけ、同意と準備を得てから行動します。意思表示が難しい方の場合や、たとえ反応があまり見られない場合でも、一方的に作業せず「今から○○しますね」「痛くないですか?」など優しく話しかけ、安心感を与えるよう努めましょう。

- 利用者の居室に入室する際

- 多忙な状況であっても、ノックをして、「失礼します」と声をかけてから入ることを常に意識しましょう。また、利用者の所持品や手紙など私物に触れる際は必ず許可を得てからにしましょう。

- 日常会話での配慮

- 個人のデリケートな話題(病歴や家庭事情など)に踏み込みすぎないよう注意し、話す場所と時間を慎重に選びます。

他の利用者がいる前でプライバシーに関わる話題を持ち出さないことはもちろん、面会時間や食事時間など利用者がリラックスしている時間帯を尊重することが重要です。 - 環境面での配慮

- 机上の書類やPC画面を第三者が見えない位置に置く、パーソナルな話をする際は、他の利用者がいる場面では行わず、少し離れた場所や個室で行うなど、状況に応じた適切な場所の選択が求められます。

介助時の声かけは利用者へ安心感を与えるだけでなく、声に出すことで自分の動作を確認することができるため、事故防止にもつなげる場合があります。

介護の仕事は、「プライバシーに立ち入る」「個人情報を知る」ことが前提で成り立つサービスです。これら一つひとつの配慮の積み重ねが、利用者に「尊重されている」という安心感を与え、信頼関係の構築につながるのです。

ケース別に学ぶ「プライバシー侵害」になりやすい言動

入浴・排泄・更衣介助で起こるケース

身体介護の場面では、利用者の身体に直接触れるため、特に慎重な配慮が求められます。よくあるプライバシー侵害のケースとして、事前の声かけなしに衣服を脱がせたり、身体を露出させたりする行為があげられます。

入浴介助では、洗身する部位以外にタオルをかけずに全身を露出させる、他の利用者から見える位置で着替えをさせるといった行為は避けなければなりません。

更衣介助でも同様に、一度に全ての衣服を脱がせる、カーテンを閉めずに多床室で着替えを行うといった行為は利用者の尊厳を傷つけ、心理的な苦痛を与える可能性があります。

特に入浴や排泄介助については、可能な限り同性介助を行うことが望ましいとされています。利用者のプライバシーを保護するだけでなく、介助者の精神的負担を減らすという目線でも、同性介助は有効です。

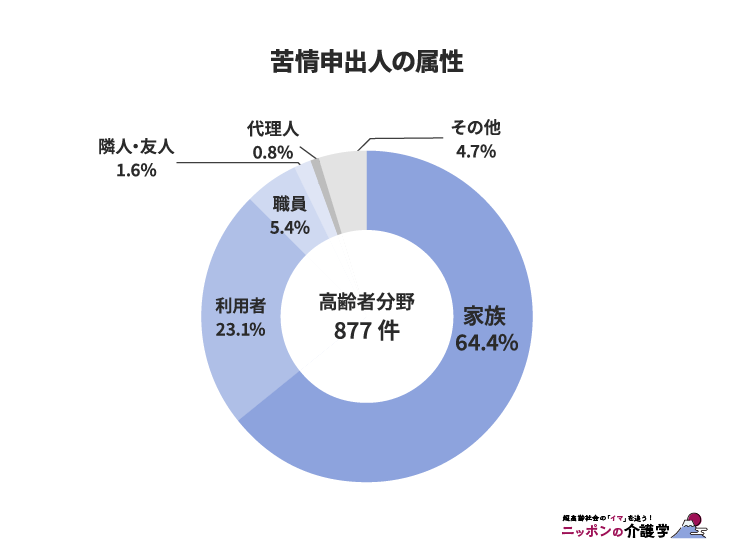

また、こうしたプライバシー配慮の不備は、利用者本人だけでなく、その家族からも深刻な懸念として受け止められる場合があります。

上記のデータは高齢者施設に寄せられた苦情において、誰から申し立てがあったかを示すものです。このデータから分かるように家族からの苦情が64.4%を占めており、利用者自身だけでなく、家族もサービスの質やプライバシー配慮に対して不満を抱えるケースが多いことが分かります。このことからも、介護現場では利用者の尊厳を守るための適切な配慮がより一層求められていると言えるでしょう。

スタッフ間の会話や情報共有で起こるケース

職員間の何気ない会話や情報共有の場面でも、プライバシー侵害が起こりやすいものです。よくあるケースとして、以下のようなものがあげられます。

- 休憩室や廊下などで利用者の個人的な情報を大きな声で話し合う

- 利用者の家族関係や病歴について詮索的に話題にする

- 利用者のいる前で本人の状態について話し合う など

また、申し送りやカンファレンスにおいても、必要以上に詳細な個人情報を共有したり、業務に関係のない外部の人間が聞いている場でプライバシーに関わる情報交換を行ったりすることは控えましょう。

SNSや個人的な連絡ツールを使って利用者の情報や写真を共有する行為は、特に深刻なプライバシー侵害に当たります。たとえ善意であっても、利用者の同意なく個人情報を外部に発信することは法的な問題にも発展する可能性があります。

適切な対応としては、利用者の個人情報については必要最小限の職員間でのみ共有することとルールを定め、話し合いの場所と時間を適切に判断し、利用者の前では本人に配慮した言葉遣いを心がけることが重要です。

書類・電子機器の扱いで起こるケース

書類や電子機器の取り扱いにおいても、プライバシー侵害のリスクが潜んでいます。よくある事例としては、以下のようなことが挙げられます。

- 利用者の個人情報が記載された書類を机上に放置する

- パソコン画面を開いたまま席を離れる

- 個人情報の入ったファイルを無関係者がアクセスできる場所に保管する など

また、送迎時や訪問時に利用者の個人情報を記載した書類やデータを紛失してしまう、外部に忘れてきてしまうといったヒューマンエラーも情報漏洩に繋がる危険性があるため、十分に注意しましょう。

電子機器においては、パスワード設定を行わない、複数の職員で同一のIDを使用する、ウイルス対策を怠るなどの行為が情報漏洩のリスクを高めます。

基本的な対応として、以下の4つのことを遵守しましょう。

- 個人情報は厳重に管理し、簡単に閲覧できる場所に保管しない

- 電子機器には適切なパスワードを設定し定期的に変更する

- 廃棄する書類やデータは復旧できないようシュレッダーにかけたり、ごみ箱ファイルから完全に削除したりと対策を行う

- 個人情報持ち出しに関する規定を守り、可能であればダブルチェックを行う

これらの対策を徹底することで、書類や電子機器を通じた情報漏洩を防ぎ、利用者のプライバシーを適切に保護することができるでしょう。

介護の現場では忙しい中でも、常に利用者の気持ちを想像し、思いやりのある声かけや振る舞いが求められます。これらの取り組みを徹底することによって、安心安全のケアを行うことができ、利用者や利用者の家族との信頼を築くことができるのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定