介護転職で後悔した人の共通点

介護転職によくある後悔の理由6選

介護業界は慢性的な人材不足が続いており、転職市場では多くの求人が出ています。しかし、転職後に「想像と違った」「こんなはずじゃなかった」と後悔する声も少なくありません。

なぜこのようなミスマッチが起こるのでしょうか。転職を成功させるためには、まず後悔につながる要因を知ることが重要です。よくある理由として、以下のようなものがみられます。

- 体力的な負担が想像以上だった

- 人手不足で忙しすぎる職場だった

- 給与・待遇が面接時の説明と異なった

- 職場の人間関係が悪く連携が取れない

- 教育体制が整っておらず放置された

- 夜勤やシフト制で生活リズムが崩れた

それぞれの理由について、1つずつ詳しく見ていきましょう。

- 体力的な負担が想像以上だった

- 人手不足で忙しすぎる職場だった

- 給与・待遇が面接時の説明と異なった

- 職場の人間関係が悪く連携が取れない

- 教育体制が整っておらず放置された

- 夜勤やシフト制で生活リズムが崩れた

介護現場では利用者の移乗介助や入浴介助、おむつ交換など、想像以上に体力を要する業務が中心となります。特に特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設系は、身体的負担が大きい傾向にあるでしょう。

現場で働く介護従事者からは「身体的負担が大きい」「腰痛や体力に不安がある」といった声が多く聞かれます。未経験でデスクワーク中心の職場から転職した場合、この体力面でのギャップは特に大きく感じられるかもしれません。

介護業界は人材不足に悩まされており、多くの施設で人員不足感が強くなっています。その結果、一人ひとりの業務負担が重くなってしまう現場もあります。施設の特徴や立地によって忙しさや業務内容が違うため、事前に情報収集を行っておくことが重要です。

入職後に聞いていた条件と実際の待遇が違うケースも時折みられます。一部の介護事業者では、本来交付すべき労働条件通知書を出さず口頭説明に留める場合もあり、その結果「話と違う」事態が発生してしまうのです。

残業代や各種手当の有無、福利厚生の内容など、条件面での食い違いがないか、書面で確認しておくことが重要です。

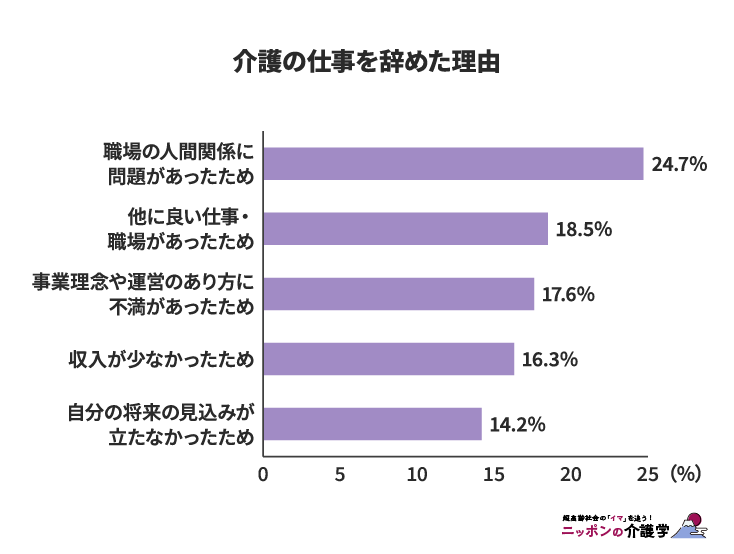

職員同士のコミュニケーションが不足し、ギスギスした職場では働きづらさを強く感じます。実際、介護職員が前職を辞めた理由の第1位は「職場の人間関係に問題があったため」で24.7%を占めており、人間関係の悩みは離職につながりやすい要因です。

チームワークが悪い職場では利用者へのケアにも支障が出るため「自分が目指しているケアとは違う」と感じてしまうという事例もみられます。

新人を指導する余裕がない職場では、未経験で入職した人が右も左も分からないまま現場に出されてしまうこともあります。必要な研修やOJTがなく、施設のルールも教えてもらえないまま業務を行わなければいけない環境は、ケアの質や安全性の面からみても良くないといえます。

忙しすぎる職場ほど新人教育が後回しになる傾向があり、その結果として早期離職に繋がってしまうことがあります。

日勤と夜勤が混在する交替制勤務では、どうしても生活サイクルが不規則になってしまいます。定期的に一晩中起きて働く夜勤があると体内時計が乱れ、体調管理が困難になるケースがあります。

介護職員の夜勤は2交替16時間勤務が多く見られますが、施設によって3交替制など異なる形態もあります。いずれにしても夜勤を含むシフト勤務は生活リズムを崩しやすいとの指摘があります。

こうした勤務による睡眠不足や体調不良から、「生活が昼夜逆転してつらい」と感じて転職を後悔してしまう例も見られるのです。

40代・50代の中途転職者が陥りやすい失敗パターン

40代・50代で介護業界に転職する人は珍しくありません。介護職員の平均年齢は約48.4歳で、全体の半数を40〜50代が占めているのが現状です。中高年層が主力となっている業界ですが、成功するためには事前の準備が重要になります。

給与面については、介護職の平均給与水準は他産業と比較すると差があり、男性では全産業平均より約12万円、女性でも約3万円低い水準となっています。そのため、転職前に家計への影響をしっかりと検討し、必要に応じて生活設計の見直しを行うことが重要でしょう。

また、年下の上司や先輩から指導を受ける機会が多くなることも、心構えとして理解しておく必要があります。過去のキャリアで培った経験は貴重な財産ですが、介護現場での新しい知識やスキルを素直に学ぶ姿勢が求められます。

例えば、管理職経験者が将来的な管理職候補として転職する場合でも、まずは現場業務をしっかりと身につけることから始まります。介護現場はチームワークと現場経験を重視するため、謙虚に学ぶ姿勢を持つことが長期的なキャリア形成につながっていくでしょう。

40代・50代の転職者が成功するためには、自分の体力や健康状態を鑑みたうえで、無理のない働き方を選択することが重要です。事前の職場見学や情報収集を丁寧に行い、自分に適した職場環境を見つけることで、充実したセカンドキャリアを築くことができるはずです。

未経験者に起こりがちな現実とのギャップ

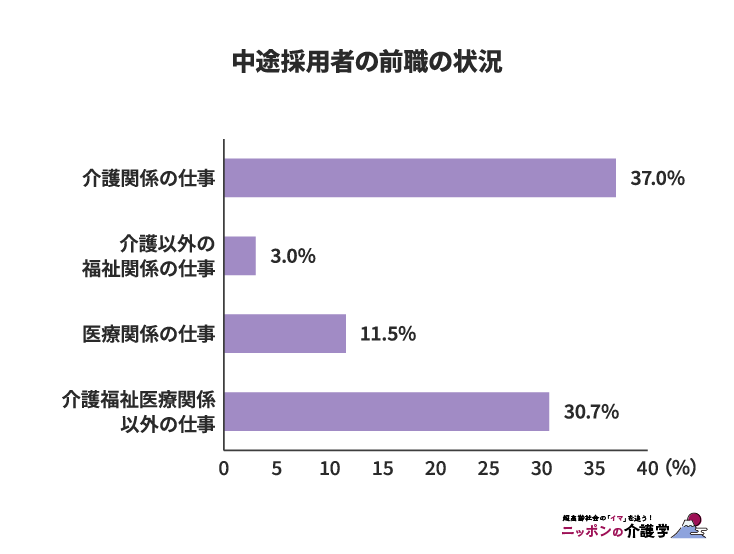

未経験からの介護転職は決して珍しいことではありません。介護業界への転職者の中で、未経験で介護職に飛び込む人が30%以上を占めており、介護以外の福祉関係の仕事・医療関係の仕事も含めると、半数近くの割合が介護に関係のない業界から転職しています。

介護業界未経験で転職した人に多いのが、理想と現実のギャップに戸惑うパターンです。介護の仕事に「やりがいがありそう」「利用者に感謝されたい」という漠然とした動機だけで飛び込むと、実際には厳しい現実に直面することもあります。

特に事前の情報収集が不十分だと、入職後に仕事内容のイメージとのズレにショックを受けることがあります。何となくのイメージだけでなく、業界研究や職場見学をしっかり行いそれらのイメージの差を埋めていくことが重要です。

また、「誰かの役に立ちたい」という思いが強くても、現場では理想通りにいかないこともあるでしょう。利用者から厳しい言葉を受けたり、思うようなケアが提供できなかったりして理想との違いに悩む新人も少なくありません。

転職前に知っておくべき職場選びのポイント

複数の施設を比較する際のチェックポイント

後悔しない転職のためには、最初から一つの職場に絞り込まず、複数の候補を比較検討することが重要です。複数の職場を見比べることで、それぞれの待遇や雰囲気の違いが分かり、自分に合った環境を見極めやすくなるでしょう。

- 待遇面と労働環境の確認

- 具体的な比較ポイントとして、給与や福利厚生といった待遇面はもちろん、人員配置(職員体制)や残業の有無、休みの取りやすさなど労働環境面を確認しましょう。介護施設と一括りにいっても、運営方針や人員配置によって働きやすさは大きく変わります。

- 教育研修制度の充実度

- 新人研修やOJT体制が整っている職場は、未経験者でも安心してスキルを身につけていける環境といえます。研修制度が不十分なだと、十分なスキルが身につかないまま現場に出ることになってしまうため、どういったスキルをどこまで学べるのか事前に確認しておくことが重要です。

- 職場の定着状況を把握

- 離職率や平均勤続年数など、職場の定着状況も判断材料になります。一般的に離職率が極端に高い施設は避けた方が無難といえます。介護職の平均離職率は直近で13.1%程度ですが、それより大幅に高い数値の施設を希望する場合は、どこが離職に繋がっているかを可能な限り確認しておきましょう。

施設の種類による仕事内容と働き方の違い

介護施設・事業所には特別養護老人ホーム(特養)、介護付き有料老人ホーム、グループホーム、デイサービスなど様々な種類があります。それぞれ提供するサービスや利用者の状態が異なり、職員の仕事内容や求められるスキル、勤務形態も違ってきます。

- 施設系サービスの特徴

- 特養や老健では要介護度の高い高齢者への身体介助が中心となるため、夜勤も含めたシフト勤務で介助業務が多くなります。特養は要介護3以上の方が生活する場のため、身体介助が中心となる傾向があるでしょう。

- 通所系サービスの特徴

- デイサービスでは、生活の補助やレクリエーションの企画運営に関わる機会が多く、利用者との関わり方が違います。主に在宅で生活する方が利用するサービスのため、身体介助が特養と比べると少なく、レクリエーションの企画・実行が求められる事業所もあります。

- 訪問系サービスの特徴

- 訪問介護では利用者宅に赴くため一人で対応する場面が多く、移動の負担や緊急時の対応能力も求められます。このように、施設ごとに「仕事内容」と「働き方」が大きく異なるので、転職前に各施設形態の特徴を理解しておくことが大切です。

自分がやりたい介護の形に近い職場を選ぶことで、「イメージと違う」というミスマッチを防ぐことができます。

求人情報では分からない職場の実情を知るには?

求人票やホームページだけでは、その職場の本当の姿はなかなか見えてきません。書面には表れない職場の雰囲気や人間関係、現場の忙しさを知るには、直接自分の目で確かめるのが最も効果的です。

可能であれば応募前に施設見学をさせてもらい、職員の様子や利用者への対応を観察しましょう。挨拶した際の反応や職員同士の会話から、職場の空気感を知ることができます。見学時には、職員が利用者に対してどのような声かけをしているか、忙しい中でも丁寧なケアができているかなども確認ポイントとなるでしょう。

可能であれば、実際に働いている職員と話す機会を設けるのも有効です。現場の生の声を聞くことで、管理者からは聞けない実情を知ることができます。

表面的な情報だけでなく、多角的に職場の実情を把握することで、長く働き続けられる環境を見つけることができます。

失敗を避ける具体的な転職活動の進め方

転職活動を始めるときのポイント

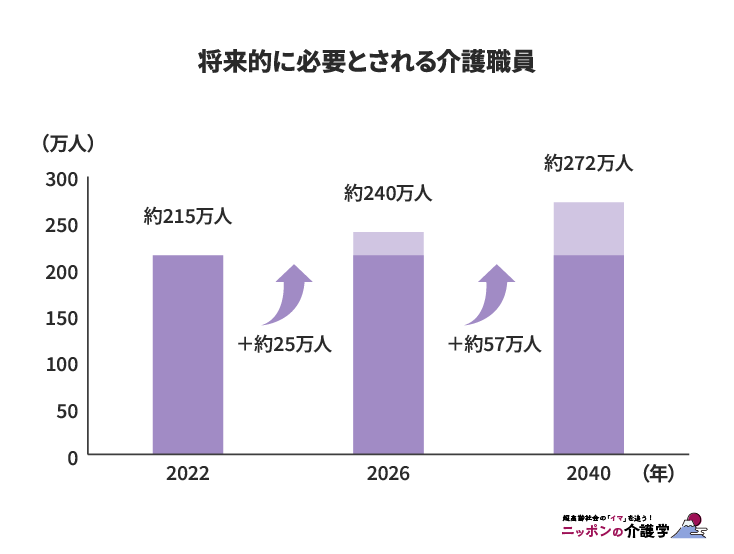

介護職員のニーズは今後も拡大が見込まれています。厚生労働省の推計によれば、2026年度には全国で約240万人の介護職員が必要となり、2022年度比で約25万人の増加が必要とされています。

しかしながら、こうした状況の中でも漠然と職場を決めるのではなく、自分に合う環境を見極めることが肝要です。

- 転職の軸を明確にする

- まず「なぜ介護職に転職したいのか」「どんな働き方を望むのか」という軸をしっかり定めましょう。勤務地や給与など条件面だけでなく、「高齢者に寄り添ったケアがしたい」「夜勤のない職場が良い」など自分の譲れないポイントを洗い出します。

- 優先順位をつけた条件整理

- 希望条件に優先順位をつけておくことも大切です。すべての希望を満たす職場は難しいため、「給与より働きやすさ重視」など自分の中で妥協点を考えておきます。

- 多角的な情報収集

- 情報収集を始める際は、公的な求人サービスや介護専門の求人サイトなども活用しましょう。求人サイトは現職のスキマ時間を活用しながら複数の情報を収集することができるため、おすすめです。

将来的な需要の拡大は転職者にとって追い風となっていますが、この機会をうまく活かすためにも慎重な職場選びが欠かせません。

面接や見学で確認しておくべきポイント

応募先の面接や職場見学は、こちらから職場を見極める絶好の機会でもあります。以下の点は事前に確認・質問しておくと良いでしょう。

- 教育体制・サポートの確認

- 新人研修やOJTの有無、資格取得支援策などを尋ねます。特に未経験の場合はメンター制度や研修計画がしっかりしている職場であれば安心して働き始めることができます。

- 勤務条件の詳細把握

- 勤務シフトのパターン(夜勤回数や連勤の有無)、残業や休憩の実態、有給休暇の取りやすさなど、求人票に書かれていない労働条件を具体的に質問しましょう。

特に夜勤体制については自分の生活への影響が大きいため、夜勤明けの休みが確保されているか、人員配置(ワンオペ夜勤ではないか)なども確認しておくことが重要です。 - 待遇面のギャップ防止

- 給与や各種手当、福利厚生については必ず書面で確認します。内定後には労働条件通知書を受け取り、口頭説明との相違がないかチェックしましょう。曖昧な説明のまま入職すると後々トラブルになりかねません。

面接・見学では待遇から職場文化まで幅広く確認することが大切です。聞きにくいことも『入職後のミスマッチを防ぐため』と伝えれば失礼にはなりません。納得できる回答を得てから入職を決めることで、転職の失敗リスクを大きく減らせるはずです。

転職後に気を付けるべきポイント

新しい介護職場では、自分から挨拶をする、わからないことは素直に質問するなど、積極的なコミュニケーションを心がけましょう。介護は医師、看護師、理学療法士など多職種がチームで行う仕事のため、良好な人間関係づくりが何よりも重要です。些細なことでも感謝を伝える、笑顔と挨拶を大切にして、周囲からの信頼を築いていくことが成功の鍵となります。

加えて、新しく身につけるスキルだけでなく、自分が既に持っているスキルを活かすことも重要です。営業職で培ったコミュニケーション力、事務職で身につけた正確性など、前職での経験は必ず介護現場でも活かせる場面があります。

また、前向きに新しい知識を学んでいく姿勢も大切です。資格取得支援制度がある職場では積極的に活用し、専門性を高めていきましょう。介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)などの資格取得により、キャリアアップの明確な道筋も見えてきます。

最初は覚えることが多く大変に感じるかもしれませんが、利用者との関係が深まり介護技術が身につくにつれて、仕事への充実感も増してきます。「この職場を選んで良かった」と思える介護キャリアを目指し、焦らず一歩ずつ成長していくことが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定