今年4月に消費税が8%に上がりました。さらなる増税については、当初の予定の来年10月から先延ばしになりそうですが、いずれは避けて通れない道のよう。その理由として最も大きなものが、社会保障費の財源の確保です。

財務省のデータを見ると、年金・医療・介護を含めた社会保障費は増大の一途。他でもない、社会の高齢化によって招かれた事態ですが、少子化、そして経済の伸び悩みもあって、日本は今、深刻な財政難に陥っています。

こうして改めて全体像を見ていくと、私たちが今、深刻な問題に直面していることがよく分かります。さて、“社会の高齢化”が抱える大問題とは? 消費増税をはじめ、高齢者の医療費負担増や介護保険の利用者負担増、介護報酬の引き下げも、すべては社会の流れとして仕方のないことなのでしょうか?

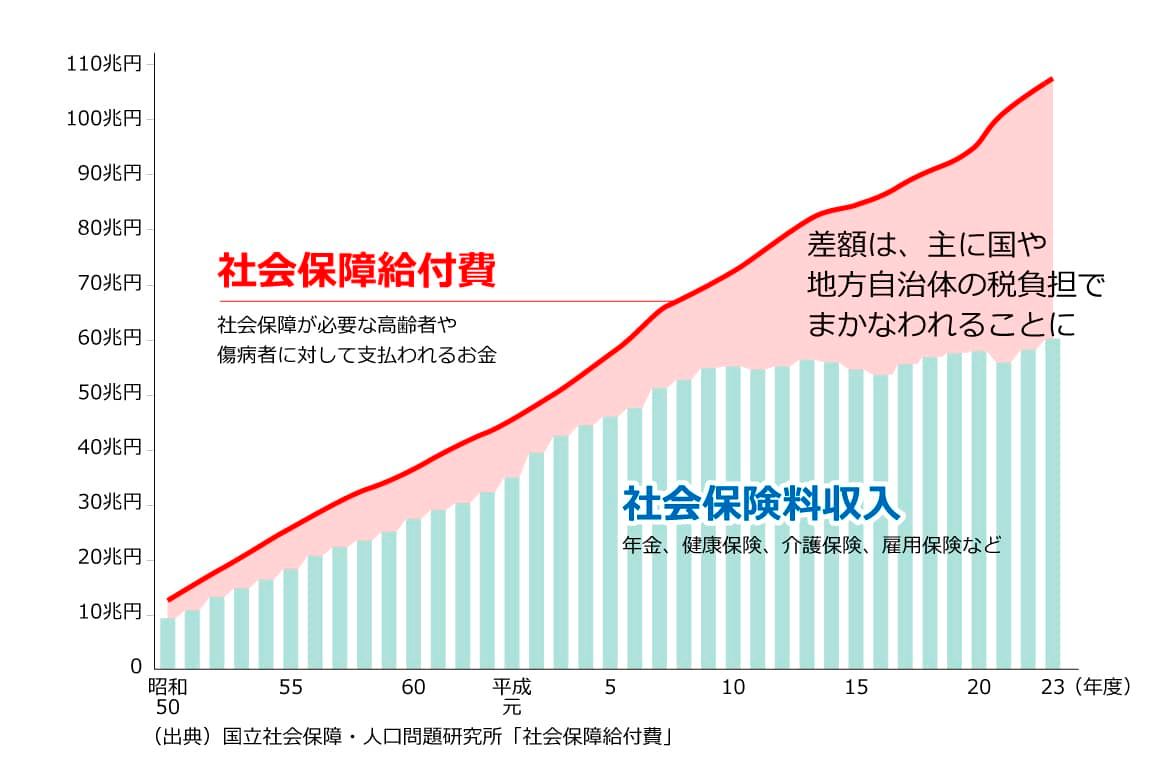

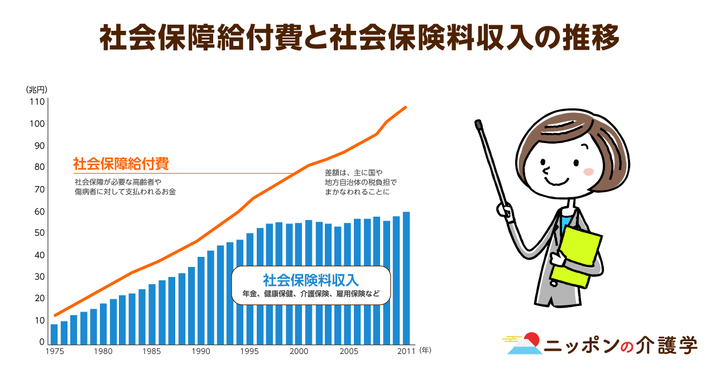

社会保障費は増加の一途。急激な少子高齢化を背景に、保険料収入との差は開く一方…

上記の表は、社会保障給付費の推移をたどったもの。社会保障給付費とは、介護だけでなく、年金、医療、失業、労働災害などを対象とした国による公的な補助のことであり、社会の高齢化が進むにつれてその額が大きくなるのも必然と言えるものです。

それにしても、これほど右肩上がりだということをご存知の方も少ないのではないでしょうか? そして、社会保障費をまかなうための年金や医療・介護保険といった保険料収入との差がこれほど大きなものになっているということも。

グラフからは、出ていくお金に対して収入が少ないことが一目瞭然。その差額は税収によってまかなわれているのですが、その差が開く一方なのは気になるところです。

実は、1990年代の初め頃までは社会保障給付費の8割ほどを保険料収入でまかなうことができていました。

それが、高齢化の波が押し寄せたことで年金・医療・介護に対する費用が急激に伸び始めたこと、また生活保護や障がい者への支援などの税金でまかなわれている制度への費用もかさんだことで、社会保障給付費と収入との差が一気に開き始めたのです。

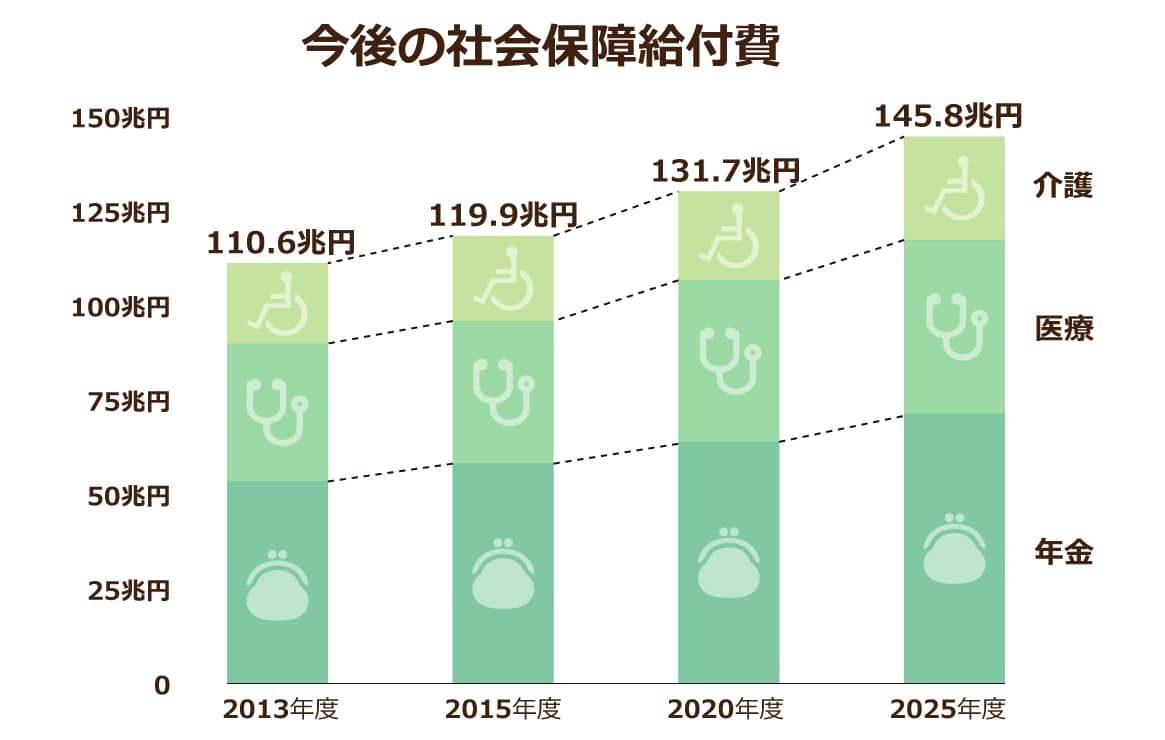

上記のグラフは、迫り来る2025年問題までの社会保障給付費の予測です。当然ですが、これもまた増加の一途。来年度には約120兆円、団塊ジュニアが高齢者の仲間入りを果たす2025年には約146兆円にまで膨らむと見られています。

高齢化とともに、少子化や核家族化が進む日本では、こうした社会保障を支える若い世代の人口も減少傾向にあります。

当然、保険料収入は落ち込むわけですが、社会保障給付費は増える一方。

税負担は大きくなり、すると公共サービスなど様々な面にしわ寄せがきて……という負のスパイラルに陥ってしまう可能性もあるのです。

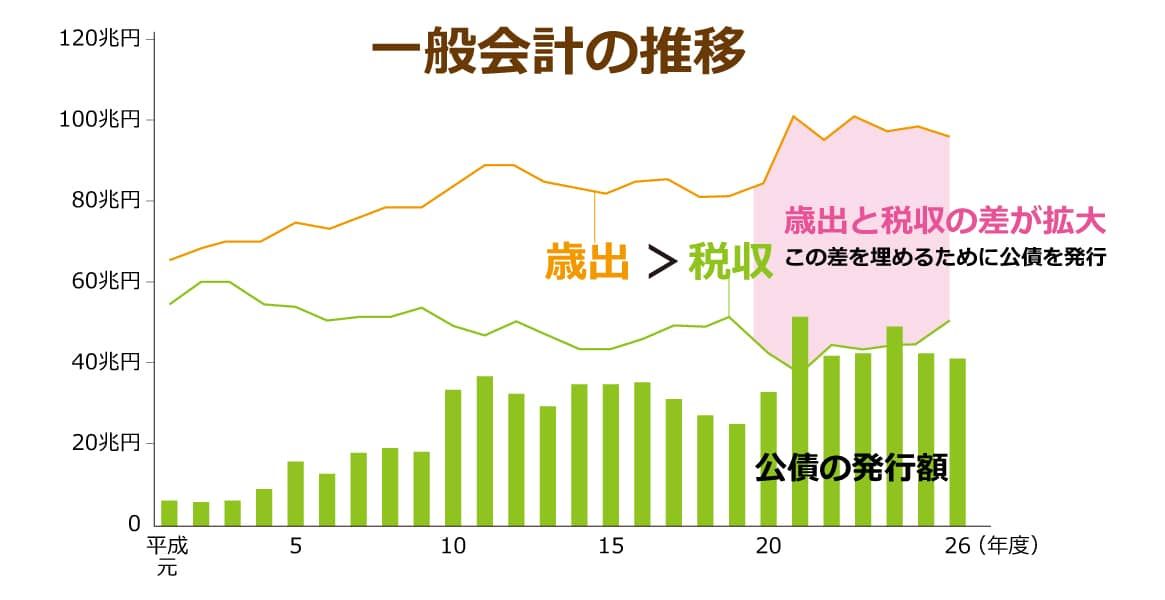

国の予算も、支出が収入を大幅に上回って…。公債(こうさい)=国民からの借り入れでなんとかもっている状態

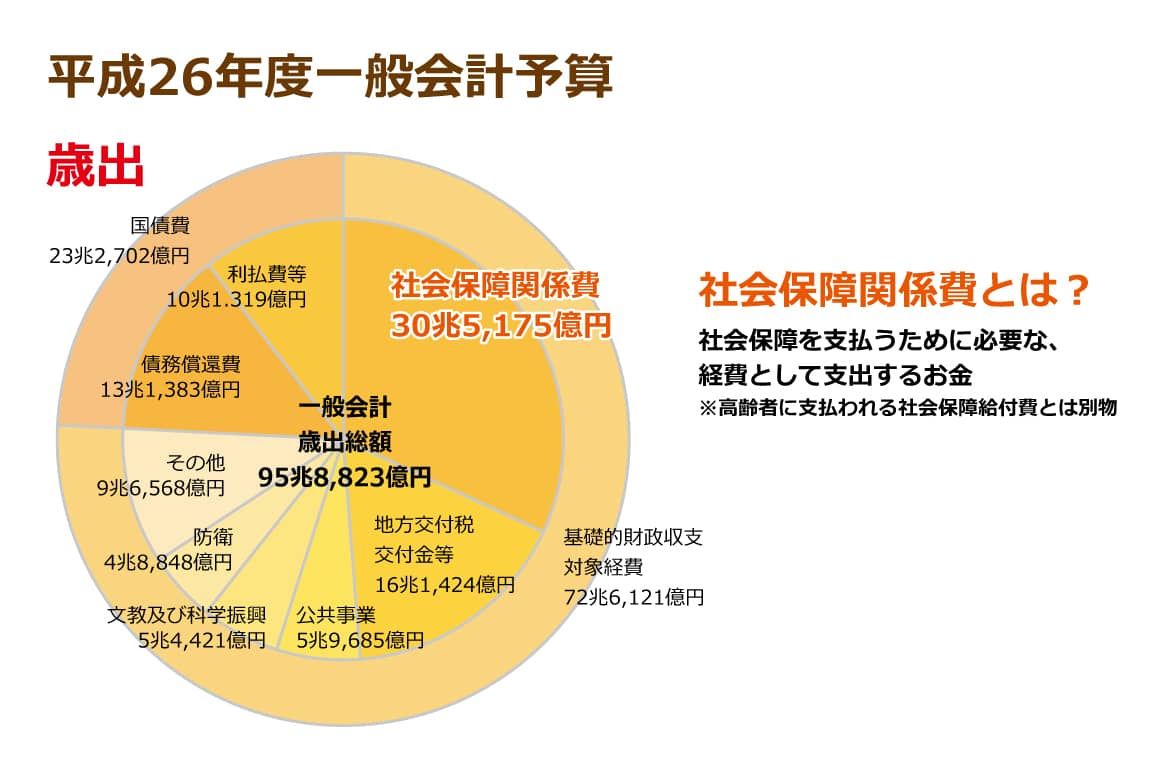

今度はもっと大きく、国としての収入と支出のバランスを見てみましょう。まずは支出から。

今年度の国としての予算=一般会計予算では、支出は約96兆円。

そのうちの約3割を社会保障関係費が占めていることが分かります。

ちなみに「社会保障関係費」とは、社会保障に関連して発生する経費のことで、国民に還元する「社会保障給付費」とはまた別物。

社会保障関係費の大部分は厚生労働省に割り当てられており、社会保険費や社会福祉費、生活保護費などに使われています。

この社会保障関係費は主に年金・医療・介護に係るお金であり、こちらも高齢化とともに近年の増加が激しく、今や地方交付税交付金や国債費よりも大きな額が計上されているのが現状です。

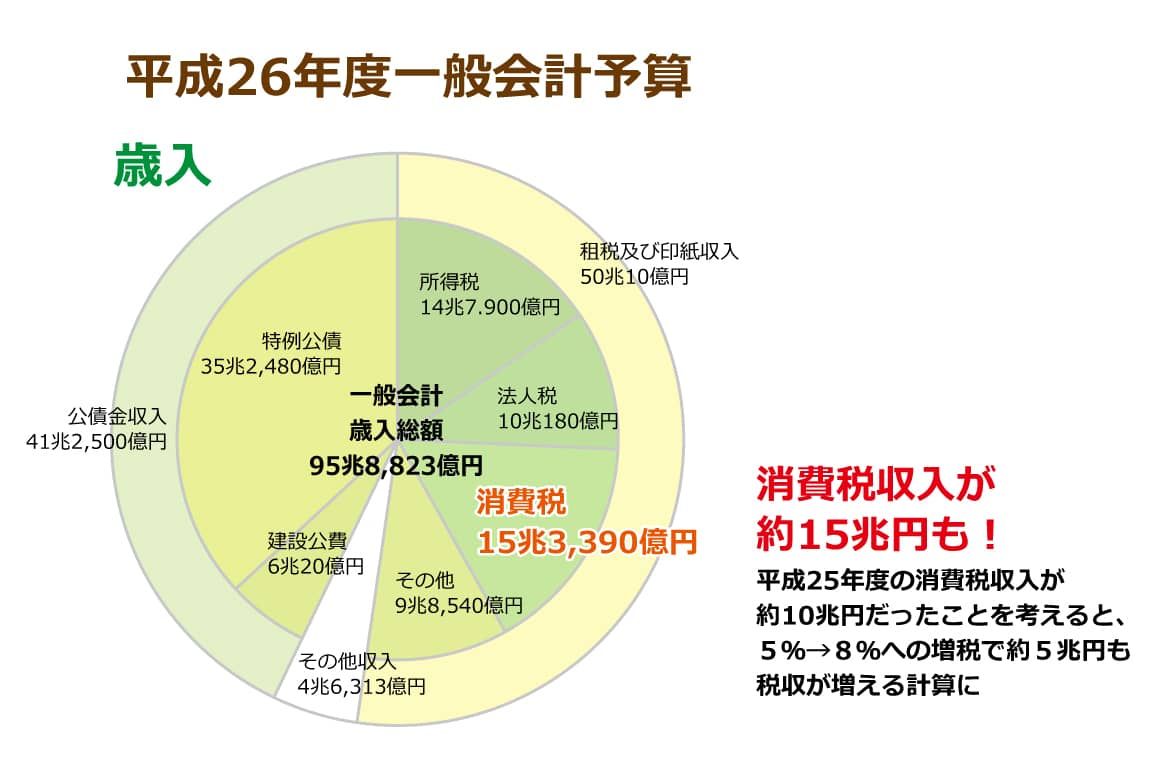

対して、こちらが収入です。見ると、主な収入となる税収は5割程度で、公債金収入に頼らざるを得ない状況がよく分かりますね。公債金については以下で詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。

特筆すべきは約15兆円となっている消費税。実は、昨年度の消費税は約10兆円でした。そう考えると、消費税を8%に増税したことで一気に5兆円も税収を伸ばしたことに。

「増税分はすべて社会保障費にまわす」とされているので、社会保障費の圧迫はいくらか軽減されたことでしょう。一定の効果を得たと考えて良いのではないでしょうか。

さて、この収入と支出のバランスについて、その推移をわかりやすくグラフ化したものが下の図になります。

消費増税によっていくらか税収が上がったとはいえ、全体で見るとまだまだ。予算として計上する支出額に対して、純粋な収入となる税収がまったく追い付いていないことが一目瞭然。その差額を、公債(こうさい)という名の借金でまかなっているのです。

公債=国の借金の残高はなんと約780兆円!月収30万円の一般家庭に置き換えると、毎月23万円の赤字という驚きの数字に

「公債」という言葉が出てきたので、このキーワードについてご説明しておきましょう。

公債とは、言ってみれば国(または地方自治体など)としての借金。

元本や利息を約束する証券を発行し、それを国民に買い取る形で資金を調達するものです。

よく聞く「国債」というのは債務者が国で、他にも地方自治体が債務者となる「地方債」というものも。

これらを総じて「公債」と呼んでいます。

一般会計予算の収入の円グラフを見ると分かりますが、収入の実に4割が公債であり、将来の若い世代が背負っていかなければならない負担として重くのしかかっています。

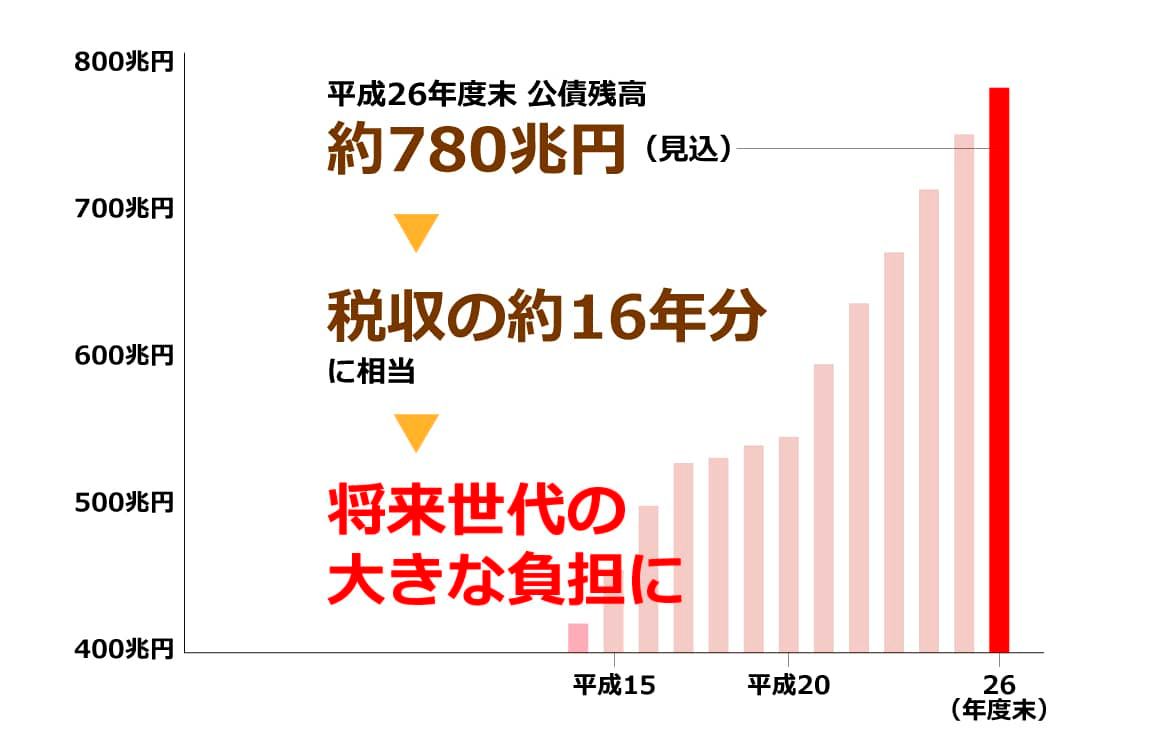

では、その公債は今、どれくらいの額になっているのでしょうか?下のグラフが公債残高の推移になります。

1995年頃から増加の一途をたどっており、2008年からはさらに加速、2014年度末の公債残高はなんと約780兆円に上ると見られています。

780兆円と言ってもまったくピンときませんが、これは日本の税収の約16年分とも言われる膨大な額。それが、若い世代をはじめとした国民一人ひとりの肩にのしかかっていることになります。

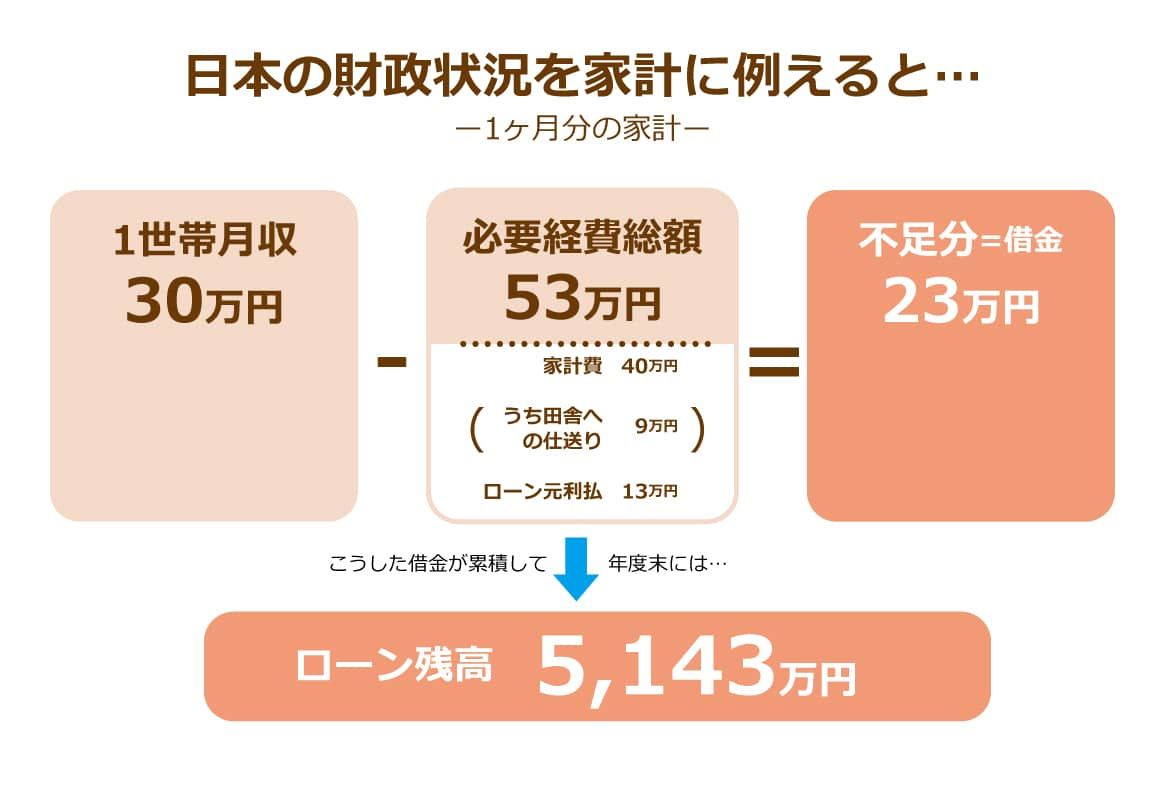

税収の16年分と言われてもピンとこない方もいらっしゃるでしょう。それでは、この状況を一般的な家計にたとえてみましょう。

家計簿をつけてみて真っ青…。30万円の収入の一般家庭に例えると、毎月23万円の赤字を出し、なおかつ5143万円ものローンを抱えている、ということになるのです。こうして見ると、日本の財政がいかに切迫した状況にあるかがよく分かりますよね。

こうした財政難をコントロールして健全な状態にするために、消費増税をはじめとした税収の確保と同時に、高齢者の医療費負担増、介護保険の利用者負担増、介護報酬の引き下げなどで社会保障費の抑制について検討されているのです。

景気は低迷気味でも、社会保障費問題をクローズアップすると、さらなる消費増税もやむを得ない!?

こうして社会保障費が膨らんでいくのは、ある意味で当然と言えるかもしれません。というのも、年金に限らず医療や介護も同様なのですが、「賦課(ふか)方式」によって運営されているから。

「賦課方式」について簡単にご説明すると、必要な年金の総額を、支え手である現役世代(15~64歳の生産年齢人口)の人数で割った額、ということになります。少子高齢化が進み、分母となる現役世代が少なくなればなるほど、一人ひとりの負担が増えていくのです。

過去を見ると、1970年頃は9人の現役世代で1人の高齢者を支えていました。それが90年代に入ると4人に、今となっては2人程度にまでなっています。いずれ、1人の現役世代が1人の高齢者を支える世の中になってもおかしくありません。

年金や医療に関しての社会保障制度は、1970年代に給付が拡大され、「福祉元年」と言われた頃に確立されたものです。

それを踏襲する形で介護保険制度も確立されたわけですが、現役世代9人が1人の高齢者を支えていた時代にできた制度を、ピラミッドがひっくり返った今も継続しているという矛盾に対して、抜本的な改革を迫られているのが今の日本ということなのです。

前述した通り、そのための施策として検討されているのが高齢者の医療費負担増であり、介護保険の利用者負担増であり、介護報酬の引き下げなのです。

今朝になり、景気の目安のひとつとなるGDP(国内総生産)の、7~9月度の数字が発表されました。

結果は、前期比で0.4%減、年換算で1.6%減となり、依然として経済成長は苦しい状況。

4~6月に訪れた8%への消費増税による駆け込み需要の反動が緩和してプラスに転じると見られていましたが、世間の財布の紐は予想以上に固かったようです。

とはいえ、ここまで述べてきたように、社会保障費問題は切迫しており、「社会保障と税の一体改革」を掲げる日本社会において、10%への消費増税をしたいところですが、消費増税が景気の腰折れを呼び、所得税や法人税が税収減となってしまっては本末転倒。

それを避けたいがために、消費増税の延期という案が出てきているのでしょう。

日本の財政、社会保障費問題を見ていくと、こうした改革案がある程度は仕方のない現実だということが分かりますよね。

そこで大切になってくるのは、施策に対して異論・反論を唱えることというよりも、変化する社会に柔軟に対応するための心構えであったり、一人ひとりが新しい価値を創造できるような社会を作り上げていく必要があるのではないでしょうか。

今の高齢者が現役だった時代と比べ、モノに溢れ、消費が起こりにくく内需の拡大が難しいのが現代の特徴です。だからこそ、政府や国民が一体となって今の時代に必要とされる新しい産業を推進していきたいものですね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定