「介護業界は人手不足」。今や一般常識のように取り上げられている問題ですが、今現在、介護職員として働いている方は、どのように実感しているでしょうか。十分? それとも不足している?

事業所ごとの感覚はそれぞれだとは思いますが、今回は、国の統計データをもとに、介護業界の人手不足問題について考えてみました。

詳しく見ていくと、介護保険法の施行以来、職員の数は右肩上がり。

今後の推計でもますます増えていくと予想されています。

その一方で、国としての対策はどうなっているかと言うと、成果を得ていない事業があったり、また施策に対して介護職員からの不満の声があったり。

さて一体、介護業界の人材不足問題は今、どうなっているのでしょうか?現場スタッフの声も交えて、その現状について解説していきます。

介護職員の数は順調に増加…それでも人材不足について大きな不安を抱えているのが現状

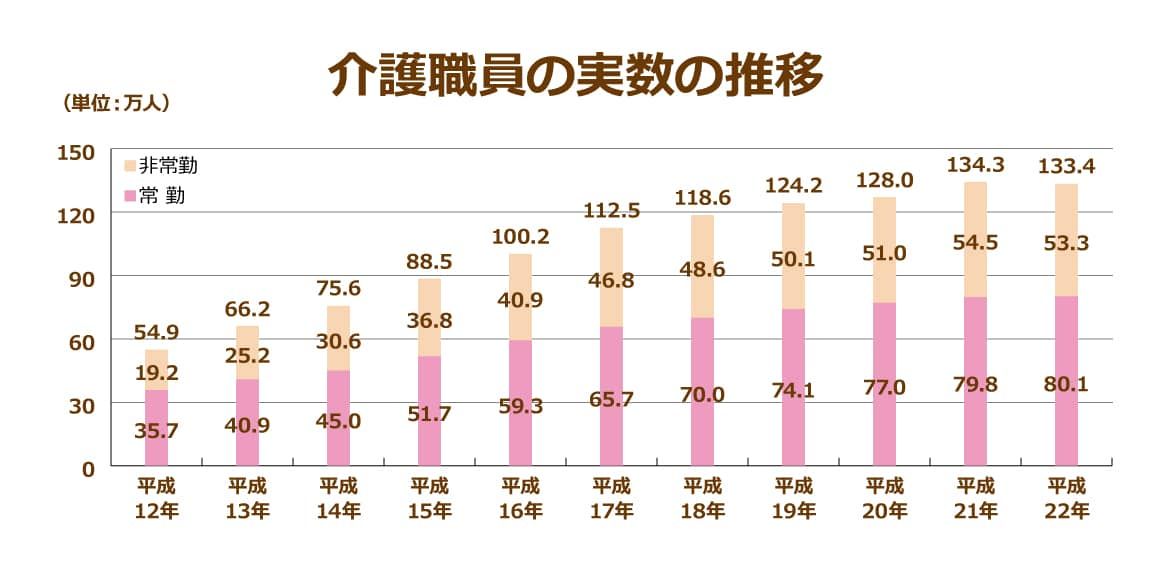

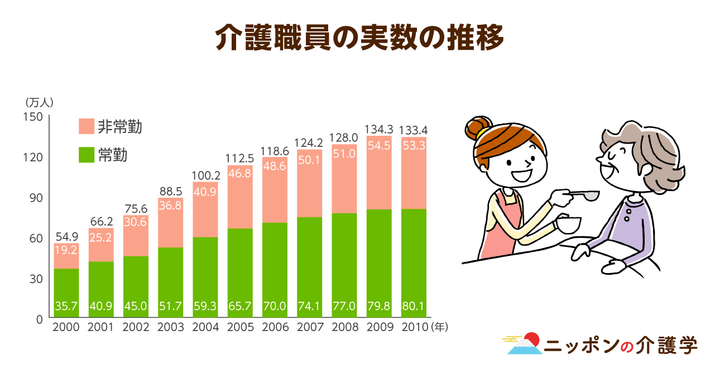

介護保険法が施行された平成12年(2000年)、介護職員の数は常勤・非常勤を合わせて約55万人でした。

それが、10年後の平成22年(2010年)には約133万人と倍以上に。

この数字は要支援・要介護者の増加率より高く、あくまで数字上ではありますが、順調にその数字を伸ばしているように思えます。

しかし一方で、介護労働安定センターが毎年、行っている介護労働実態調査では、半数以上もの介護事業所が従業員の過不足状況について「不足している」と答えており、介護職の現場では“人手不足”が深刻な状況と捉えられているようです。

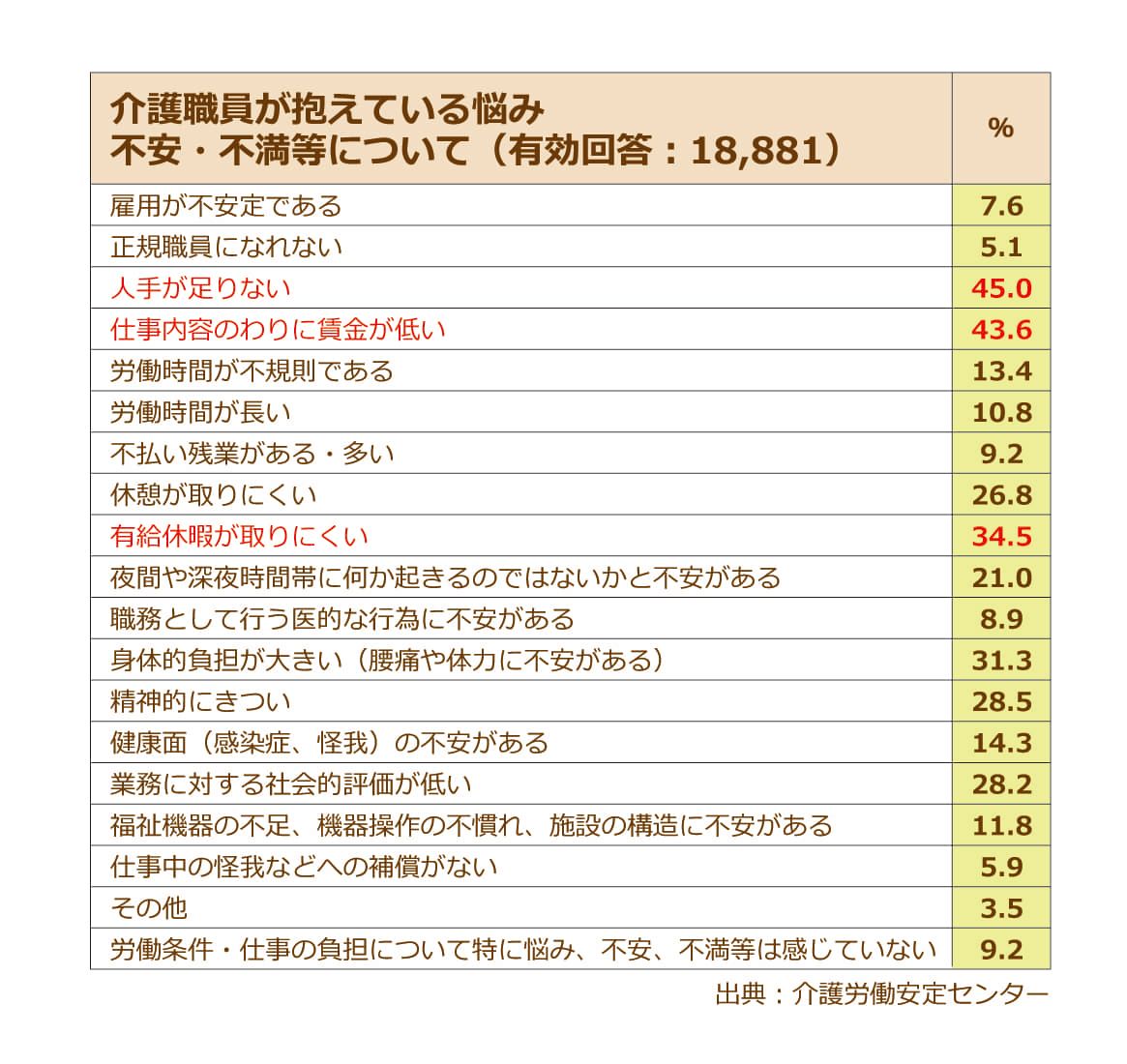

対して、介護職員に対しての悩み・不安に関するアンケートが以下。

その内容を見てみても、最も多くの人が挙げているのが「人手が足りない」で、次点以下の「仕事内容のわりに賃金が低い」「有給休暇が取りにくい」といった問題も、人手不足によって介護職員一人ひとりの負担が大きくなっているためと考えて良いでしょう。

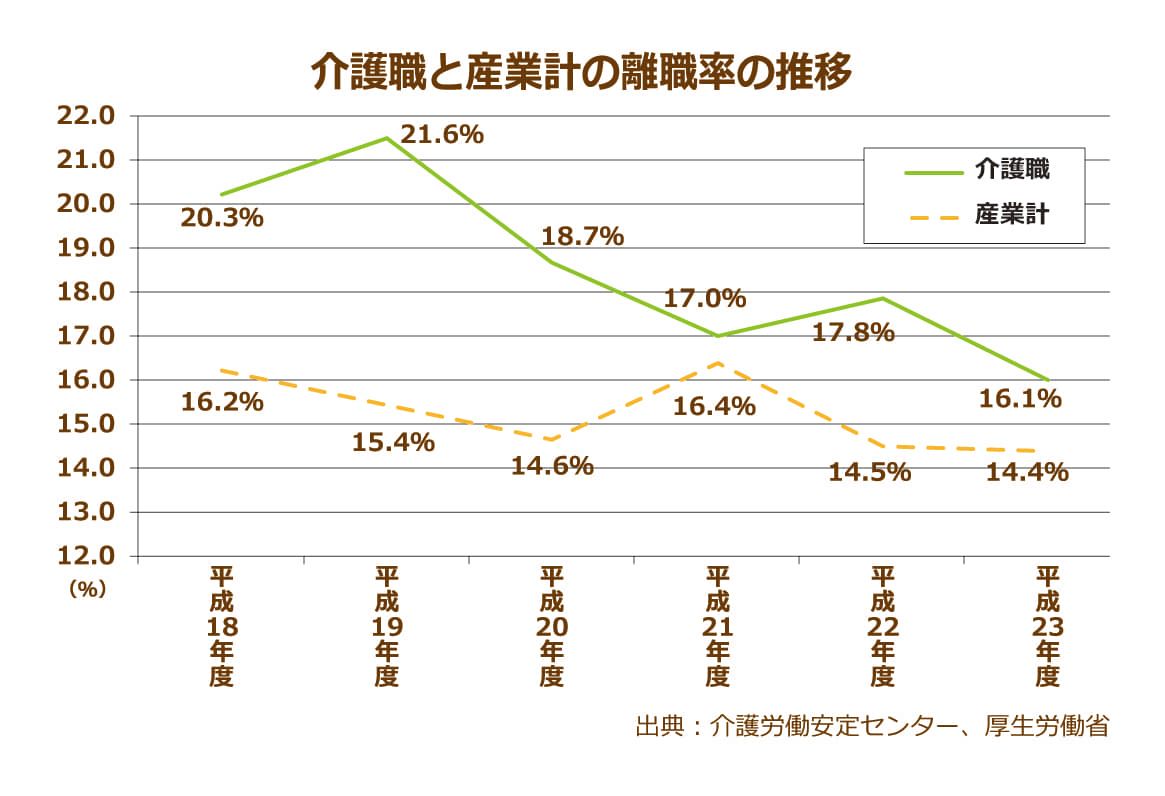

こうした介護職員の人手不足問題を語るときに、同時に取り上げられやすいのが離職率に関してのデータです。下の表はその推移ですが、ここ数年で徐々にその数字が下がってきていることがわかります。産業全体と比較しても約2%の違いでしかありません。

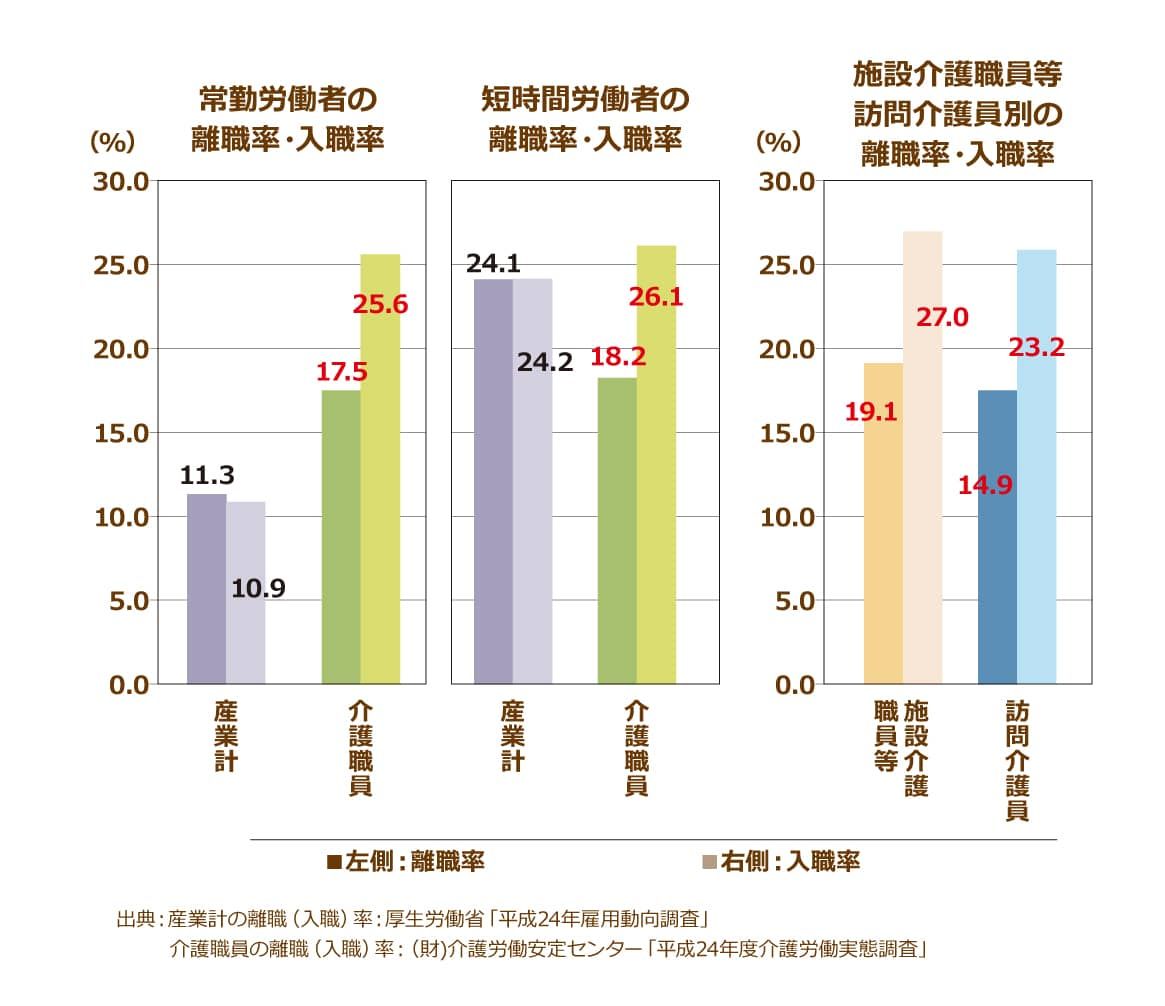

一方で、以下のデータは離職率と入職率とを比較したものになるのですが、入職率の方が大幅に上回っていることが一目瞭然。つまり、離職率は確かに大きな数字だけれども、それを上回る数の入職者がいる、というのが現状なのです。

こうした数字を見ると、「結果的に人が増え続けているんだから大丈夫じゃないか」と見る向きがあるかもしれません。しかし、これはあくまで数字であって、今現在、頑張って介護職と向き合っている人の待遇や精神的な問題について言及するものではありません。

当然ですが、入職率は現状を維持しながら離職率を下げることができれば、もっともっと介護業界の人手不足問題を解消することができるはず。その対策についての国としての取り組みについては以下に続けますので、続けてご覧ください。

将来的にも介護業界の人材は増加の一途!…でも問題はやっぱり、介護職員の給料?

国としての対策についてご説明する前に、介護業界の人材についての将来的な予測についても触れておきましょう。

平成24年(2012年)は、介護職員が約149万人、ケアマネージャーや相談員、作業療法士や理学療法士といったその他職員が約70万人でした。

その数字はさらに増えることに。

厚生労働省の推計値では、平成27年(2015年)には介護職員が167~176万人、その他職員が81~85万人。

団塊の世代が後期高齢者の仲間入りをする平成37年には、介護職員とその他職員を合わせて365~383万人になるとされています。

この数字にピンと来ない方も多いでしょう。そこで、すべての労働人口と比較して考えてみます。

内閣府の資料を見てみると、現状で約8000万人いるとされる全労働力(15~64歳の生産年齢人口)は、平成37年(2025年)には約6000万人になると推定されています。

このうち、383万人が介護事業者になるということは、全体の約6.4%が介護労働者ということに。

一説では、製造業に従事する人よりも多くなるとも言われており、日本国内の一大産業に成長すると言っても過言ではないでしょう。

それに伴って急を要するのが、他でもない介護職員の待遇改善。下の表は産業別、職種別の賃金の比較ですが、介護職に就いている人の給料は軒並み、低い数字となっているのがよく分かります。

給料アップだけが待遇改善につながるというわけではないとは思いますが、最も効果的な良薬のひとつではあるでしょう。

にも関わらず、来年度の改定で介護報酬が引き下げになることは既定路線であり、「収入減→職員の給与ダウン」となる介護事業所が増えると見られています。

国による推計と、統計データを見比べて、介護報酬引き下げという案が適しているのか疑問視する声が上がるのも当然かもしれませんね。

外国人介護士は人材不足問題の解決策になり得ない!? 円安が続けば、外国人にとって日本で働くことのメリットはなくなることに

それでは、国としての具体的な対策について考えてみましょう。現在、厚生労働省は「介護人材確保等のための主な対策」として、いくつものプログラムを掲げています。

専門学校などの養成機関での受講時間も含めて、働きながら給料をもらえる「『働きながら資格をとる』介護雇用プログラム」。

介護事業者が、職員に対して職業訓練を受けさせたり職能開発のための支援を行ったと認められる場合に交付する「キャリア形成促進助成金」などがその一例ですが、もうひとつ大きなインパクトとなっているのが外国人の受け入れです。

皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

2006年にはフィリピンと経済連携協定(以下EPA)を結び、翌年にはインドネシアとも。

外国人介護士・看護師を受け入れるために国際的な協定を結び、現在までに2000人近くの外国人が来日。

人材不足問題の解決の一手になるか!?と期待されていました。

しかし…。

現実はそれほど甘くはなかったよう。その理由が、外国人の試験合格率の低さ、そして定着率の低さです。

介護士として働くために来日する外国人は、介護施設で3年間働いた後、介護福祉士の試験を受験し、それから介護のプロとして職員に…という流れなのですが、今年度の試験合格率は36%。

日本人の合格率が65%だったことを考えると相当に低い数字と言わざるを得ません。

そこには、日本語習得の難しさという問題も確かにあるのですが、外国人介護士を受け入れる介護施設に対して日本語習得のために1人あたり23万5000円の補助金が交付されているという実態を考えると、その対策が実を結んでいないとも考えられます。

もうひとつ、定着率の低さについて言及すると、2008年以降で国家試験に合格した402人の外国人のうち、すでに82人が母国に帰国しているというのです。

ちなみにですが、来日者数の合計は1869人。計画がスタートした当初は2年間で計2000人を予定していましたが、2013年までの5年間でも予定を達成できていません。

協定を結び、補助金を交付して(これまでに80億円もの予算が計上されてきました)、それでもなお数字を達成できていないとなると、見込みが甘かったと言わざるを得ません。

外国人介護士の受け入れに関して、介護施設で働く職員の方に話を聞いてみました。

「一時期ですが、うちの施設でも外国人の受け入れについての話が出たことがありますね。

本格的に検討…というよりも、“もし”の話ですが、受け入れるにしても入居者さんとの日本語でのコミュニケーションの問題がどうしても出てくるのは否めないですよね。

それでも日本人のスタッフと同じだけの給料を払わきゃいけないですし、もし試験に不合格だった場合や、合格してもそのまま日本に残ってくれる保証がない以上、採用するのは難しいのでは?という結論になりました。

補助金があったとしても、採算が合いませんよね」。

そして、ここへきての円安です。こうなると本国に送金する外国人労働者にとってのメリットは小さくなってしまい、日本で働く意味がないと考えられても無理はありません。

外国人介護士の受け入れは人材不足問題に差す光明のように思えましたが、そう簡単にはいかないようです。

人材不足解決の一手はやはり給料アップ!? 職員の本音は「一時的な待遇改善ではなく基本給のベースアップを」

国内の人材で…と考えると、職員への給与面での処遇改善加算が大きな取り組みと言えるでしょう。

【まとめ】ニュース:介護職員の給料はなぜ安い?…でもご紹介した通り、平成24年から「介護職員処遇改善加算」という制度によって、職員の給与への上乗せ策が講じられています。

と同時に、来年の介護報酬改定に向けては、非正規職員を正規職員として雇用したり、業務内容によって賃金を整備したりといった事業者に対して介護報酬を加算するプランが検討されています。また、出産や育児のための休暇に特別措置を講じるなど職場環境の改善への取り組みに対しても評価する案が提案されてもいます

こうした案についても、前述の介護施設職員の方に話を聞いてみました。

「介護職員処遇改善加算に関しては、うちの施設の取り組みもあって、私も恩恵を受けたうちの一人です。

確かに、1万円弱ですが手取り額が増えました…が、もともとの額が低いので、“これだけじゃまだまだ満足できない”というのが本音です。

しかも、これって期間が決まっているんですよね?その後に、この加算がなくなった時のことを考えると、そっちの方がショックが大きいかもしれません。

どうせなら、“加算”という方式じゃなくて基本給を上げてベースアップして欲しいのですが」。

介護職員処遇改善加算に関しては、現状の制度は平成27年3月31日までと決まっているため、今後についてはまだ議論の真っ最中。加えて、来年度の介護報酬改定における加算云々の話も、まだテーブルの上に乗ったばかりです。

まだ先行きが不透明ではありますが、それでも着実に、ゆっくりとではありますが介護職員の給料アップは進んでいるようです。また同時に、職員一人ひとりの生産性を上げることも考えていかなければならないでしょう。

そうして給料が上がれば職員のモチベーションが上がり、給料に見合った“介護のプロ”としてのやりがいを感じられるようになり、結果として離職率も下がるのでは?

介護業界の人材不足問題の解決の一手は、やはり給料の問題が大きいのではないでしょうか。そう考えてみても、やはり来年度の介護報酬改定には大きく注目したいところですね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 21件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定