看取りの問題は、人生の最期を考える上で欠かせない

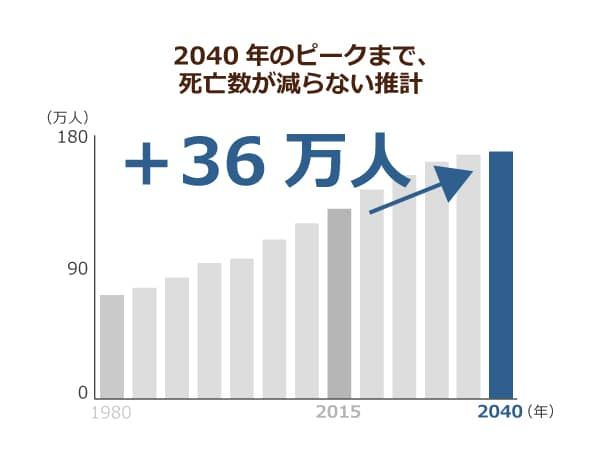

人口が逆ピラミッド状態になるにしたがって、死亡数が増えています。

いくら平均寿命が伸びているとはいえ、人は誰しも、いつか必ず亡くなるものです。

統計を取りはじめた1965年頃から比べると、右肩上がりに死亡者数が伸び続け、2015年の段階では130万人になっています。

これは、団塊の世代が後期高齢者となる2025年、それから寿命を迎えて亡くなる2035年頃まで増え続けて、ピークを迎えるものと見られています。

年間死亡者数が最も多い2040年頃には、直近の2015年からみて年間で死亡する人の数が36万人ほど増加し180万人になる推計です。

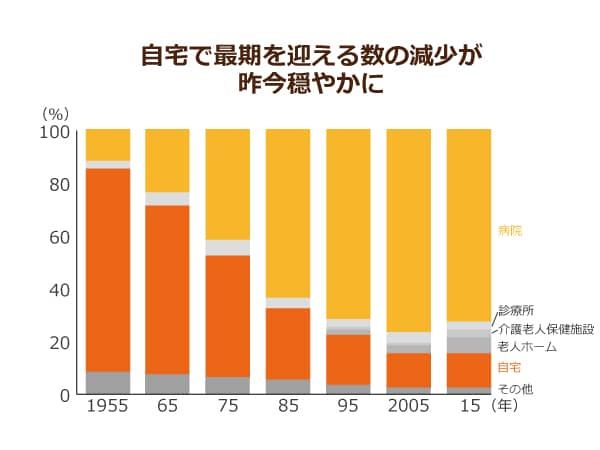

その背後には、看取りの問題が存在しています。誰しも、愛する家族に看取られて、安らかに最期を迎えたいと思うものです。昔、60年ほど前は自宅で亡くなる場合が大多数でしたが、近年は病院で亡くなる人の方が多く、その比率が逆転していました。

これには医療が発展し、お年寄りの具合が悪くなったら直ちに病院に担ぎ込まれ、適切な治療を受けることができるから、という側面があります。

高度な医療の発達で、昔であれば助からなかった人が無事に生存し、人生をまっとうするということができるようになりました。

ところが昨今、医療機関以外の場所で亡くなるお年寄りが再び微増。自宅や老人ホーム、介護老人保健施設や診療所などの病院ではない場所を、お年寄りは自由に最期を迎える場所として選ぶことができるようになりつつあるのです。

これは換言すると、ご自身がより望ましい最期をむかえる志向が強まっている、ということでしょう。

看取られる場所を自分で選ぶということ

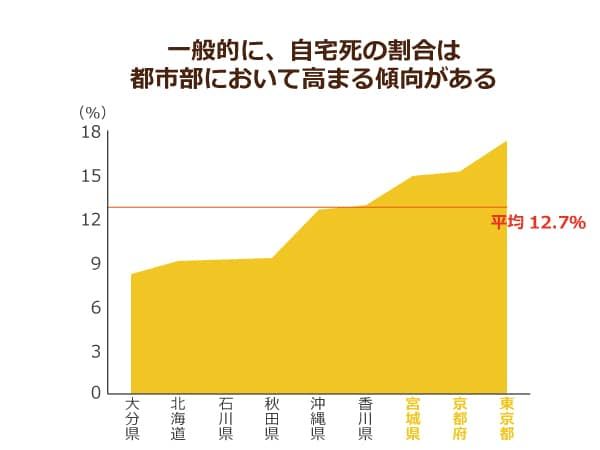

上記したように、高齢者の亡くなる場所が多様化。死亡に占める自宅死の割合を都道府県に見たデータがありますが、全国平均は12.7%であるのに対して、平均を超えているのは東京都・千葉県・埼玉県などの人口が多い地域です。

また、地方では宮城県、兵庫県などの都市地域でも、平均よりも自宅死の割合が多くなっています。死亡における自宅死の割合には地域差があり、都市地域の方が、死亡する場所に関して比較的自由なケースが多いようです。

このように、現状では望んだ看取りを迎えられる確率には差があります。最期まで自宅療養したいと答えているのは約1割、必要に応じて医療機関を頼りたいと考えている人の数を合わせると、約6割の方が自宅での療養を希望しているのです。

病院に入院したい、医療機関を頼りたいという人はやや減り、制限がなく住み慣れた自宅で最期まで幸せに暮らしたいという希望を持っている人が多いことがわかりました。

福祉や高齢者対策に積極的なヨーロッパは、日本と同じく高齢化に悩んでいます。社会が先進国となり成熟してくると、少子高齢化になるのはどこの国も同じのようで、高齢化していないのは、移民で人口を維持するアメリカぐらいのものです。

それらヨーロッパ諸国と比較して、日本では病院での死亡率が非常に高くなっています。オランダでは6割、スウェーデンでは5割、フランスでは3割の方が病院以外でなくなっているのに対して、日本は1.5割しか自宅外での死亡率がありません。

多様化する人生、”最期”の選択肢を増やす

いま、若年層を中心に、生き方が多様化しています。会社をやめてフリーランスになる人も増え、中高年になってもリストラにあったりなどして、新たな人生を模索する人が増えているのです。

高齢者の死に方が多様化してきているということは、日本という社会における多様性が増し、人生の選択肢が増えているということではないでしょうか。

死に方を自由に考えるということは、生き方を自由に考えることへとつながります。

どこで人生の最期を迎えるかについて、ご本人やご家族の意向が反映され、自由意志を重んじることができれば、それに越したことはありません。

では、どのようにすれば、自由な最期、自由な看取りを実現できるのでしょうか。

医療を拒否して自宅で死んでいくということを希望している人はほとんどいませんので、やはり医療機関や介護施設との連携が大切になってくるでしょう。

いま、国は地域包括ケアシステムを推進し、高齢者が地域で暮らす選択ができるようにしています。

自分の意思を尊重されながら、住み慣れた場所で最期まで生きていくことを国も推進しているのです。

その影には、増え続ける介護費や医療費などの莫大な財政負担を少しでも軽減しようという意図も見え隠れします。

病院での死は、もう意識がなく、手の施しようがない体に胃ろうをつけ、必要以上に長生きをしたことの帰結である…という可能性もあるかもしれません。

こうした問題は、本人も苦しく、家族も見ているのが辛いということもあるでしょう。

そして、延々とかかる医療費を負担するのは今の現役世代、そして、これからの時代を担う若い世代なのです。そうしたことを避け、家族にも納得の行く看取りをしてもらうためにも、医療機関や介護施設と地域が連携して、こうした問題を意識してく必要があります。

健康に長生きするための医療が受けられなくなってしまった高齢者の方を早期に自宅へと戻し、安らかに最期を送ってもらうことを考えることが重要なのです。

終末期医療のあり方を考える必要性

高齢になってくると、コミュニケーションを取ることが困難になってくる場合があります。

望む最期を迎えるために、意思疎通ができる時点でご本人の希望を残しておくことが大切です。

そのために家族や医療機関と話し合い、どのような最期を迎えたいのか、十分に話し合って意思決定をしていくことが必要でしょう。

もしも、すでに本人が自分の意思を伝えることのできない場合、これ以上辛い思いをしないように、家族が最善の治療方針を選択していかなければなりません。

例えばそれは、意識のない親に延々と治療を続けることが果たして良いことなのかを今一度考え直すということです。

国や厚生労働省も、ひとりひとりが人生の最終段階と医療について同時に考えていく機会を設ける必要があるでしょう。

「終末期医療」ということばから、「人生の最終段階における医療」と名称を変え、人生の終わりまでご本人の意思を尊重した医療ケアを提供していくことを厚生労働省も重視しているようです。

死に方を考えることは生き方を考えることでもあります。

死は避けることができませんので、まだ余裕がある段階から、家族間で話し合っていくことも大切です。

死ぬことについて話題に出すことは、多少心理的なハードルが高いかもしれません。

しかしいざ倒れてしまってから、ご本人の意思が確認できずに慌ててしまうということも、医療や介護の現場ではよくあることです。

看取り率が地域でばらついているということは、まだまだ改善の余地があるということ。誰もが看取り率の高い地域に引っ越すというわけにもいかず、今、自分自身が、どのように死にたいと思っているのかを、改めて問い直す必要があるでしょう。

それは高齢期を迎えて、死が現実のものとなって近づいてくると同時に、誰もが考えなければならないことなのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定