介護業界の人手不足が問題視されているのは、ほとんどの方がご存知のことでしょう。また、その問題の渦中に身を置いていらっしゃる方も少なくないかもしれません。

介護保険法が施行された2000年に約55万人だった介護職員の数は、下記のグラフの通り2013年までの間に3倍超にまで増えました。

ちなみに、要支援・要介護者の増加率が約2.5倍ということを考えても、「意外と順調に増えているのでは?」と思う人がいても不思議ではありません。

しかし、実際の介護現場は違います。

同じく厚生労働省が介護職員に対して実施したアンケートでは、訪問介護職員の4割超が「従業員が不足している」「大いに不足している」と回答しており、現場における従業員の不足感は非常に強いものとなっていることは否めません。

さらには、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者の仲間入りを果たす、いわゆる「2025年問題」に直面するとき、厚生労働省の試算では30万人もの人手不足に陥ると言われています。

その問題を解決するための一手と考えられているのが、外国人の登用。

2006年の自民党・小泉政権下でフィリピンと、翌2007年には第一次安倍政権下でインドネシアと、それぞれ交わされたEPA(経済連携協定)によって、介護・看護の分野での人材の受け入れが決まったのです。

EPA締結から9年。

外国人介護士の登用について、あれからどのように状況が変わり、そして今後はどのような見通しとなっているのか。

また、日本人の介護職員がどのように感じているのかなど、外国人介護士の登用についてデータや現場の声などから多角的に検証してみました。

「EPA」と技能実習制度の違いが外国人介護士の受け入れ問題に大きな影響

EPAによる外国人介護士の受け入れは失敗だった!?

そもそもEPAとは、「経済連携協定」の略称。自由貿易協定(FTA)を基本として、協定を結んだ国同士の経済取引を円滑化すること、経済活動における連携を強化することを目的とした条約のことです。

日本も様々な国とEPAに合意していますが、こと介護においては、前述の通り2006年にフィリピンと、翌2007年にインドネシアと、そしてベトナムとも合意に達しています。

東南アジア諸国と介護人材の受け入れについて合意した背景には、EPAの交渉を優位に進めるためだったという話もあるほどで、必ずしも介護業界の人手不足を解消することを目的としていたわけではなかったとも言われています。

ある意味“見切り発車”的に始まった介護人材の受け入れが上手くいくはずもなく、【まとめ】ニュース:介護労働者は219万人から383万人にでもお伝えした通り、EPA合意の当初は2年間で2000人の介護士・看護師を受け入れる予定だったのが、受け入れ開始から6年以上が経過した今でも、その数字は達成できていません。

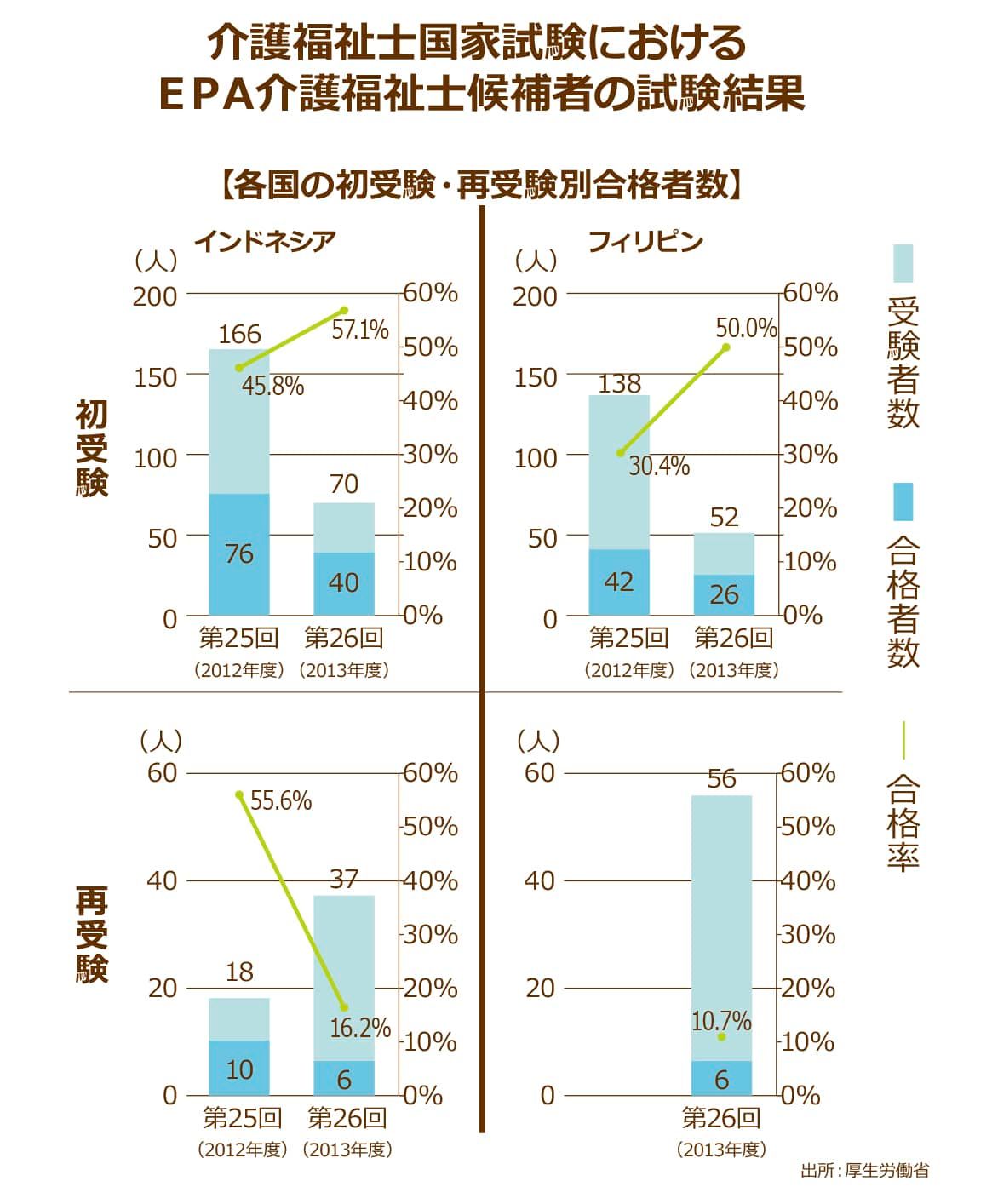

介護士として働くために来日する外国人は、介護施設で3年間働いた後、介護福祉士の試験を受験し、それから介護のプロとして職員に…という流れなのですが、今年度の試験合格率は36%。

日本人の合格率が65%だったことを考えると相当に低い数字と言わざるを得ません。

こうした現状を受けてか、外国人介護士を受け入れる国としての体制が、かなり規制緩和されることになりそうです。

技能実習制度の導入では外国人の日本語能力に疑問符

第一に、EPAとは別に「外国人技能実習制度」に介護を加える方針が検討中ということ。

この制度は1993年に創設されたもので、農業をはじめ製造業など約70種類の業界に適用されるもの。

その名の通り外国人に、それも発展途上国に対して日本の技術を継承して人材を育成して、その国の経済発展につなげようという試みです。

| EPA (経済連携協定) |

技能実習制度 | |

|---|---|---|

| 開始 | 2008年 | 1993年 |

| 目的 | 4年の間に介護福祉士の資格を習得すれば定住も可能 | 帰国することを前提にして 最長3年間、技能の実習を 受ける |

| 受入国 | フィリピン インドネシア ベトナム |

中国 ベトナム フィリピンなど |

| 受入人数 | 約1000人 | 約16万人 |

| 来日の要件 | 母国の看護師資格など | 介護分野については 一定の日本語能力 |

そこに介護を加えるということが大きな話題になった理由は、技能実習制度が初めて対人サービス業に適用になるかもしれない…というものでした。

そもそも介護とは、人と人とのつながりの上に成り立っているものであり、なおかつ高齢者を相手にするということで、介護者側のコミュニケーション力は必須。それを外国人が担うというのですから、不安が先立つのも仕方のない話でしょう。

しかも、これまでは受け入れを認める実習生に「日本語能力試験」の3級(N3)合格者とすることで調整していたのですが、先月下旬に一段階引き下げるN4を条件とする方向での検討が開始したのです。

N3は「日常会話に使用される日本語が、ある程度は理解できるレベル」とされ、5段階のうちの上から3番目。それが、日本語の理解力でいえばN3の半分以下とも言われるN4に下がることになりそうなのです。

| N3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる |

N4 基本的な日本語を理解することができる |

|

|---|---|---|

| 読む | ●日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、よんで理解することができる。 ●新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。 |

●基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。 |

| 聞く | ●日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などとあわせてほぼ理解できる。 | ●日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。 |

確かに、ハードルを下げることで希望者が増え、結果的に人手不足の解消へと向かう可能性はあるでしょう。しかし一方で、“サービスの質”という点では大きな不安が立ちはだかるのも事実。

介護の現場では、介護だけでなく看護や医療も含めて専門用語が飛び交っており、それをN4程度の日本語能力で対応できるのか?要介護高齢者と上手くコミュニケーションを取っていけるのか?

介護の現場でも不安の声は大きく、そうした声を無視した制度の策定は避けて欲しいものですが、果たして国政の場に介護現場の声は届くでしょうか…?

足元を見れば、解決しなければならないのは”介護職員の待遇改善”だった!?

外国人介護士を受け入れても、介護の中心は日本人

ちなみにですが、介護人材の不足については日本だけの問題ではなく、高齢化が進む欧米でも問題が表面化しているとか。そう考えると、介護人材を巡っての人材の”争奪戦”は世界規模で繰り広げられる可能性があります。

特に1990年代から、西ヨーロッパ諸国が東ヨーロッパ諸国の外国人労働者を介護職員として受け入れ動きが活発になっています。

イギリスでは介護職員の5人に1人が外国人だと言いますし、ドイツでも不足する介護人材の確保のため東南アジアに採用活動の幅を広げているそうです。

これが何を意味するかというと…魅力ある労働環境を作らないと、たとえ外国人に”日本”に魅力を感じてもらえたとしても、“日本の介護職”を魅力的に感じてもらえず、国際的な人材確保の競争に負けてしまうことも考えられるということです。

そもそも技能実習制度では、外国人実習生に対する賃金の未払い問題などもあり、”外国人の労働力を安く買い叩く制度だ”といった声が日本国内で上がっていますし、外国人にそのように捉えられていても不思議ではありません。

それ自体も問題ではありますが、もうひとつ問題なのが、それによって”日本人の介護職員の賃金も下がってしまうのでは?”という懸念です。

海外から安い労働力が流入することで、その比較(一概に比較できるものではありませんが)によって日本人の介護職員にまで余波が及ぶ可能性がゼロとは言えないでしょう。

また前述のように、安い労働力で人手不足を補おうとする姿勢では、労働環境が悪くなるという懸念も拭えません。

技能実習制度による外国人介護士の受け入れは、将来的に数万人規模にまで増やすような設計がなされているようです。

もちろん日本人介護職員の人手不足は解消しなければならない問題ではありますが、下記の表をご覧の通り、現状より数十万人規模で介護職員を増やす必要があると考えると、外国人の労働力だけに頼るわけにはいかないでしょう。

介護の担い手の中心はあくまで日本人であること。その根本がうやむやなまま議論が進むことは避けなければなりませんし、国籍に関わらず、介護の現場で働く職員の労働環境の整備についての議論も進めて欲しいものですね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 15件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定