今年4月から介護報酬が改定となるのは周知の事実。

【まとめ】ニュース:介護報酬改定「マイナス2.27%」の具体的な内容を検証!でもお伝えした通り、高い収支差率を示していた特別養護老人ホームとデイサービスについて厳しい改定となることが決定しており、4月以降の対応に多くの介護事業者が頭を悩ませています。

介護報酬の改定に関しては、もちろん特養やデイサービスだけの話ではありません。今回、取り上げるサービス付き高齢者向け住宅(=サ高住)に関しても、表立って騒がれることはないようですが、実は事業者にとって大きく影響する内容が盛り込まれています。

それが、訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションについての減算ルール。以下が、その具体的な内容です。

(ア) 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に居住する人数に関わらず、当該利用者に対する報酬を減算する。

(イ) 事業所と同一建物以外の建物(建物の定義は同上)に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に居住する利用者が一定数以上であるものについて、新たに減算する。

つまり、サービス付き高齢者向け住宅に併設、または隣接する訪問系の介護・看護事業所のサービスについて、介護報酬を減算する仕組みが新たに作られるのです。

では一体、この減算ルールが適用になると、利用者にとってはどのような影響があるのでしょうか?その具体的な内容や、今後起こり得ることについて検証してみました。

介護事業所を併設したサービス付き高齢者向け住宅が増えたのは、国としての方針だったはずなのに…

現状はほとんどのサ高住に介護・看護系の併設事業所が

サービス付き高齢者向け住宅の併設事業所への減算ルールについて触れる前に、そもそもなぜサービス付き高齢者向け住宅に介護・看護事業所が併設されている例が多いのかについて説明しましょう。

サービス付き高齢者向け住宅のはじまりは2011年。

概要としては「心身に不安のある高齢者が安心して暮らせる住まい」として創設されました。

同時に、24時間対応の「定期巡回・随時対応サービス」なども組み合わせることで、”住み慣れた地域で長く暮らす”ことを目的とした地域包括ケアシステムの基幹となる住まいとして大きな期待を持ってスタートした仕組みでした。

厚生労働省のホームページを見れば、サービス付き高齢者向け住宅には定期巡回・随時対応サービスだけでなく、診療所や訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、デイサービスセンターなどを併設し、包括的なケアサービスを受けられるとするイメージ図があります。

これは、言ってみればサービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者が訪問介護などの介護サービスを併せて提供することで、より効率的に収益があがるようなシステム。

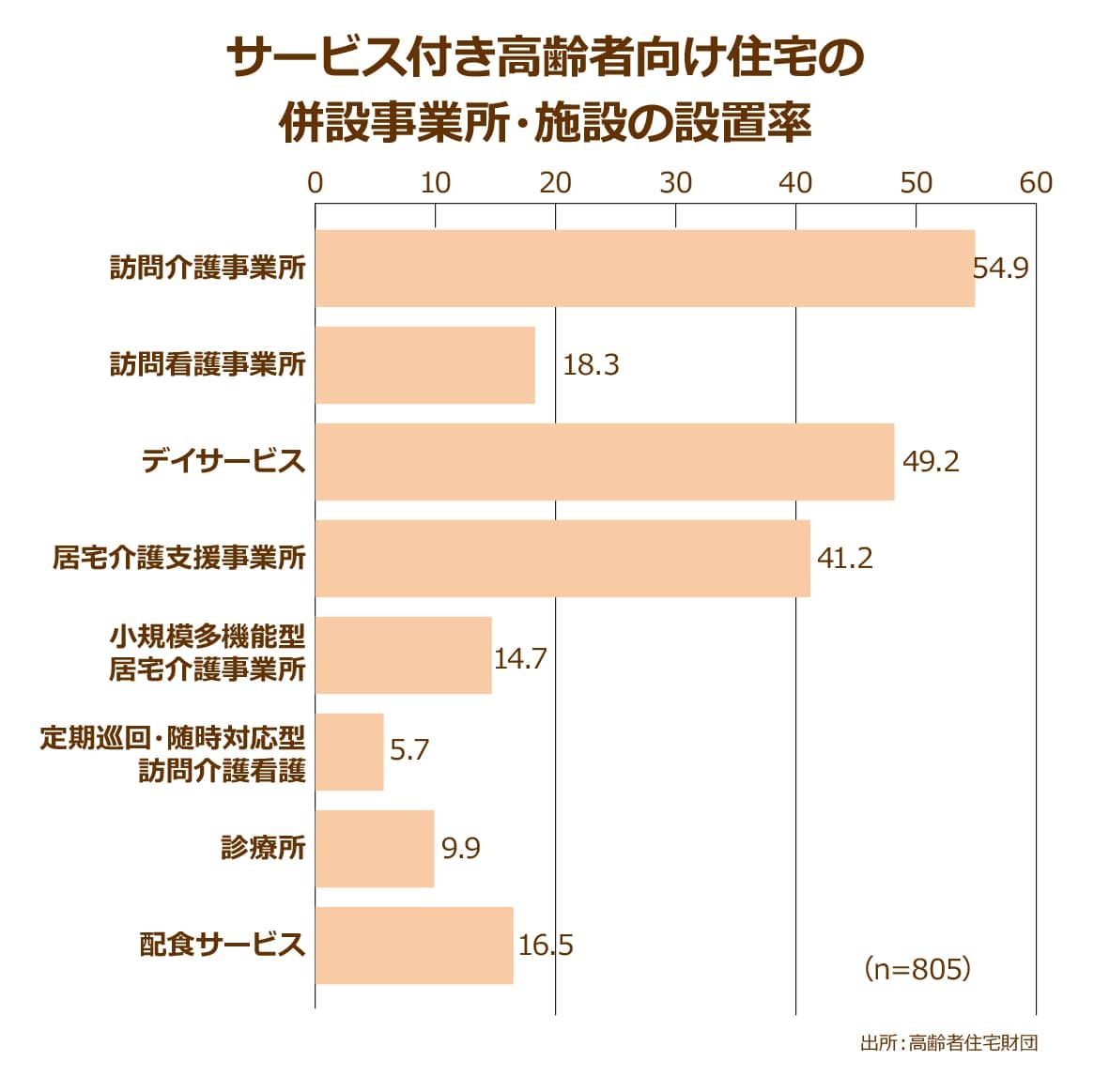

下のグラフのように、現状のほとんどのサービス付き高齢者向け住宅には何かしらの介護・看護系の事業所を併設していることがわかります。

サ高住に入居するきっかけも、ほとんどが「介護が必要になったから」

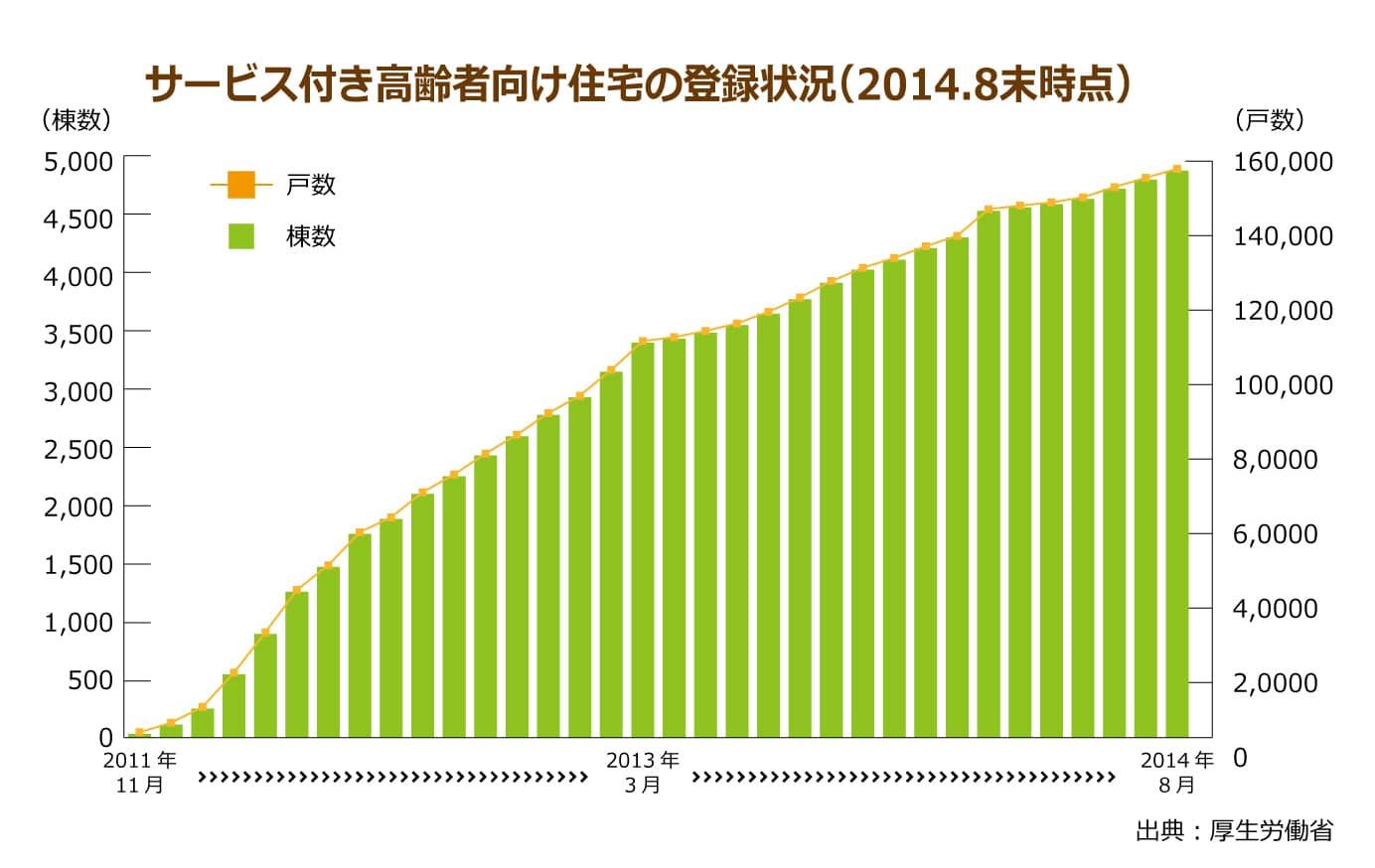

サービス付き高齢者向け住宅を設立するにあたっては国から補助金が出ることもあり、制度がスタートしてから爆発的に棟数・戸数が増えています。

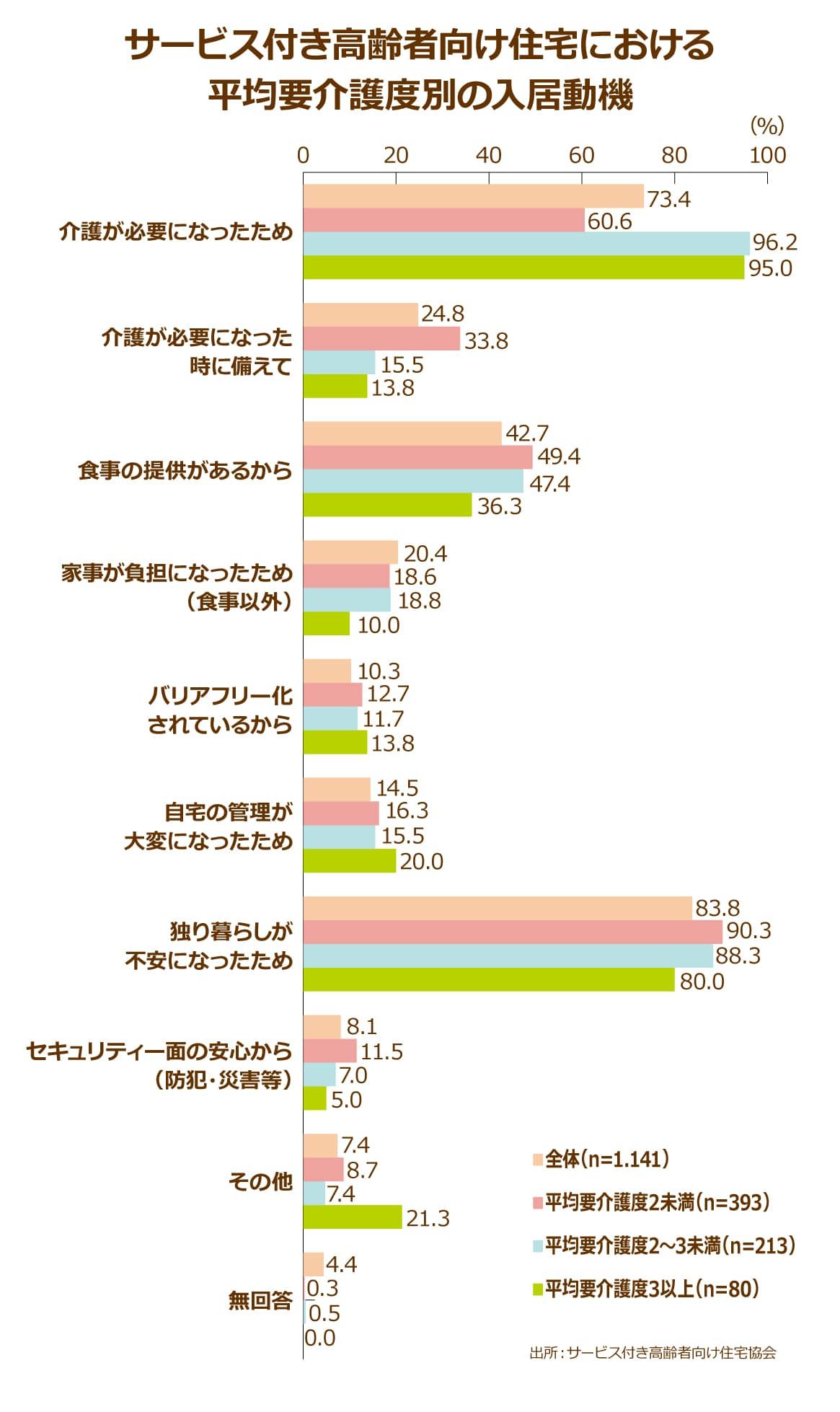

そんな体制づくりに後押しされるように入居者数も増える一方ですが、入居を決める理由についても、「介護が必要になったため」とする人がほとんど。

つまり、”住まい”としての価値と同時に、適切な”ケア”を受けられるという点も、利用者にとって大きなメリットとなっているのです。

事業者にとってはサ高住の利用料と介護保険料をまとめて収益にできるというメリットがあり、利用者にとっては”暮らし”と”ケア”の両方を受けられるというメリットが。

ある意味、Win-Winな関係のように見えますが、制度への落とし穴をついて、より多くの収益をあげようとする事業者があらわれるのは世の常です。

サービス付き高齢者向け住宅の経営で効率的に収益をあげるためには、何より入居率を高めることが大事なのですが、そのために家賃や管理費、食費といった月額利用料をなるべく下げて、併設させた系列の介護・看護事業所を利用してもらうことで収益をあげるという、いわゆる「囲い込みモデル」が一般化してきたのはまだ序の口。

中には、生活保護受給者をはじめとする低収入層にターゲットを絞り、介護サービスを自己負担額のギリギリまで使わせるような「貧困ビジネス」も問題化するようになりました。

それ自体は違法ではありませんが、ケアプランを作成する場合には利用限度額まである程度の余裕を持たせるようにして、緊急時などにも介護保険の範囲内で対応できるようにするのが一般的。

そう考えると、低収入層を狙った後者のような例は、悪質とまでは言えないまでも、利用者本位という考え方からかけ離れていると言っても過言ではないでしょう。

サ高住を利用する際には、利用者自身が受けたいサービスについて吟味しなければならない時代に

「囲い込みモデル」「貧困ビジネス」の崩壊が新時代の幕開けに!?

こうした背景もあって、サービス付き高齢者向け住宅に対する是正の意味合いを込めて、冒頭のような併設の介護・看護事業所についての減算が決定したと見られています。

つまり、包括的な支援を提供するとして国が率先して進めてきたサービス付き高齢者向け住宅と併設事業所は、そのハシゴを外される格好となり、制度上でも”暮らし”と”ケア”が切り離される形になりそうなのです。

とはいえ、そもそものサービス付き高齢者向け住宅の成り立ちを考えると、”暮らし”と”ケア”が分かれていて、利用したいと思うようなサービスをフレキシブルに受けられるという入居者メリットとして謳われていたはず。

そう考えると、今回の介護報酬改定による併設事業所への減算によって、前述のような「囲い込みモデル」や「貧困ビジネス」といった手法(?)は通用しなくなり、原点回帰的な意味合いを持っていると取ることもできなくはないでしょう。

この制度改正が今現在の入居者や、入居を考えている人にとってどのような影響をもたらすでしょうか?ひとつ考えられるのは、入居した場合に受ける介護・看護サービスについて、しっかり吟味する必要が出てくる、ということになります。

というのも、サービス付き高齢者向け住宅は、基本的なサービスとして日常生活の見守りと生活相談しか持っていません。

例えばですが、今後、介護・看護事業所を併設せずにサ高住単体で経営する事業者が出てきたとして、そうした施設に入居した際に、介護・看護を担当するスタッフがいない時間帯に介護を必要とする状態になったり、また体調が急変したりした場合に、迅速な対応を受けることができなくなってしまうのです。

つまり、ケアプランを作成する段階でいくら詳細にヒアリングをして、アセスメントを行ったとしても、要介護者の日常には想定外のケースが起こるものです。

最も予想しづらいのは排泄介助でしょうか。

入居者が排泄した時に介護担当者が不在で、「排泄したまま放置されていた…」ということも考えられなくはないでしょう。

“暮らし”と”ケア”の分離によって利用者自身の「選ぶ」責任が発生する?

こうして考えると、サービス付き高齢者向け住宅において“暮らし”と”ケア”を切り離すことは確かに合理的ではあるかもしれませんが、入居者のメリットには必ずしもつながらない可能性がある、ということに。

今後サービス付き高齢者向け住宅への入居を考える場合には、入居者が本当に必要としている介護サービスはどんなものなのか?不測の事態が起こる可能性はどれくらいあるのか?といった点をしっかり吟味し、ケアプランの作成も併せて検討した上で、入居するサービス付き高齢者向け住宅を選択しなければならない時代になったと言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 14件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定